一种负压式的油气分离装置的制作方法

1.本实用新型涉及一种油气分离装置,特别涉及一种负压式的油气分离装置。

背景技术:

2.众所周知,内燃机的曲轴箱排放的混合气体中含有机油,在回收燃烧过程中,会吸附在内燃机各机件上,形成积炭,降低内燃机的工作性能,加速内燃机磨损和机油浪费,降低发动机工作效率,缩短寿命,同时排出更多的有害气体污染环境。所以要回收混合气体中的机油,故有人设计了一种油气分离装置,例如专利号为95218800.7的一种油气分离装置,其在密闭外壳设置一个螺旋状分离管,曲轴箱排出的混合气体射到分离管上,机油就暂敷着于分离管上并顺分离管流出,该实用新型虽结构简单,但只能分离颗粒较大滴状机油,对雾状机油起不了很好的分离效果;也有人设计一种柴油机的油气分离装置(专利号:97202028.4)有上下箱体,芯轴和滤片,滤片间有隔套及采用了滤网装置,该实用新型对以前技术有较大改进,主要是通过滤网的过滤作用来分离油气,但是同样存在滤片或滤网容易堵塞,在内燃机持续负压作用下,不能调节和平衡曲轴箱的压力,雾状机油在滤片或滤网上的吸附力不大,就不能更好地分离雾状机油。有人还设计其它的如迷宫,负压控制等油气分离装置,但都存在不能调节和平衡曲轴箱压力和不能充分高效地分离雾状机油等技术问题,且非常容易堵塞滤网,使用寿命较短,更不能适应内燃机各时期、各工况的技术要求。当油气分离装置因滤网堵塞造成装置完全失效时,使用者不能及时发现并对其进行清洗维护,由此非常容易造成内燃机的损坏,给使用者造成重大损失。

技术实现要素:

3.本实用新型主要是针对现有技术所存在的曲轴箱压力偏高、产生动能消耗(费油),油气分离效率过低、机油消耗过高,存在安全隐患、使用寿命短,不能适应排放法规发展的需要等技术问题,提供一种既能有效降低曲轴箱压力(省油)、提高油气分离效率,又能大幅减少机油消耗和积碳沉积,同时本身在无运动件、老化件、疲劳件情况下,具有“自洁”功能,使用安全可靠、寿命长的“负压式油气分离装置”。以符合国六及以上排放法规的需要。响应国家的节能减排战略。

4.本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种负压式油气分离装置,包括壳体、出气管、盖板、隔板、滤网和集油器,所述壳体的上部侧壁开设有进气口,所述壳体的下端开设有回油口,壳体内部被滤网分割为滤前腔体和滤后腔体,所述壳体下部设置有集油器,所述盖板上开设有空气补偿进口,所述隔板的上表面向上凸起形成挡圈,所述隔板与盖板之间的空腔被挡油圈分割成为外空腔和内空腔,外空腔对应滤网位置开设有引入向下的滤网空气补偿孔,内空腔开设有引入向下的压差补偿孔,滤网的上表面与隔板的下表面抵接,滤网的下表面与集油器的上表面抵接,出气管伸入滤网的内侧;所述集油器内部开设有集油室,集油器对应滤网的下表面开设有集油孔,集油孔与集油室连通。本发明中采用了整体负压分离的方式对曲轴箱混合油气进行充分分离,本发明中,油气从进气口进入后

首先通过迷宫进行初步的离心分离,然后进入滤网,由滤网进行粘附分离;补偿空气通过隔板上的空气补偿孔进入滤网和滤后腔体,形成两股气体的交叉和冷却,提高滤网分离效果,当补偿空气在负压作用下进入滤网时,由于空气的流动方向与机油的重力方向一致,能加快机油向下流动的速度,防止滤网被机油饱和,改善曲轴箱混合气体在滤网上的通过性;另一方面,空气交叉技术与滤网技术结合,能拦截更小粒径的机油颗粒,在相同密度滤网条件下,能够大幅提高油气的分离效率。隔板上设置的挡油圈则能够防止机油从隔板上方进行反吸,挡油圈上开设的限流补偿孔则起到了补偿内空腔空气的作用,空气导入后,在出气管底端负压作用下,空气从压差补偿孔向下运动形成风墙效果,提高滤前腔体和滤后腔体的压差,同时阻断液态机油向出气管运动;集油器的设置起到了将滤网上的机油进行收集并回流的作用,在工作时,集油器从负压通孔导入负压,使集油室内部形成负压,在负压的作用下机油向下运动至集油孔进入集油室内,回油通道平衡孔的设置使得回油通道、滤前腔体、集油室的负压值保持相对平衡,这样,利于集油室内收集的液态机油,经过油孔,再通过回油孔自然回流。另一方面,从空气补偿孔、压差补偿孔进入的空气与滤后的曲轴箱混合气汇合,在出气管底部负压的作用下,再向上顺着出气管向上流动,直到被吸出出气口。本发明通过改变气体的流动方向,利用负压分离的原理实现了补偿气体冷却和分离油气的作用,分离效果极佳,同时通过集油器强制吸收粘附在滤网底部的液态机油,杜绝了液态油从出气管吸出,极大提高了滤网的分离效能和使用寿命,达到终身使用的效果。

5.作为优选,所述壳体内侧下部内壁向上设置有集油器支承座,所述集油器架设在所述集油器支承座上。

6.作为优选,所述集油器包括一体成型的滤网支承座、集油器锥形部和u形圈,所述集油器锥形部,位于所述滤网支承座的中部下方,所述滤网支承座和集油器锥形部内部组成集油室,所述滤网支承座对应滤网的位置开设有一圈集油孔,集油孔一端连通滤网,集油孔另一端连通集油室。若干集油孔抵触滤网底部,通过负压的作用吸取附着在滤网上的液态机油,使液态油从集油孔快速进入集油器中。

7.作为优选,所述的u形圈,其内侧底部开设有一个集油器负压通孔,集油器负压通孔的孔壁向下凸起形成阻断液态油反吸的凸台。这样,出气管和滤后腔体的负压经负压通孔引入到集油室内,使集油室形成负压,再通过集油孔收集粘附在滤网底部的液态机油。

8.作为优选,所述集油室内设有回油通道,所述的回油通道由两片纵向平行的固定墙板和一片直角形插板组成,所述的固定墙板与集油器锥形部的锥形内壁连接,所述直角形插板的一端垂直插入两片固定墙板设置的槽内,底部留有过油孔,直角形插板另一端镶入固定墙板的上平面,通道的上部隔板开设有若干个平衡孔,所述集油器锥形部的锥面上开设有平衡孔和回油孔,平衡孔在回油通道的上部,回油孔在回油通道的中部,过油孔在集油室的底部,所述平衡孔和回油孔均设置在回油通道内,所述的过油孔连通集油室和回油通道。

9.作为优选,所述隔板包括圆形的板体、圆形迷宫圈和挡油圈,所述板体的外缘与所述壳体上部的内侧壁抵接,所述板体的上表面向上凸起形成挡油圈,所述挡油圈的顶端与所述盖板的下表面抵接,板体的下表面向下凸起形成圆形迷宫圈,所述壳体下部与隔板之间的空腔被分割形成圆形迷宫,所述盖板的中央开设有出气口,所述隔板的中央也开设有对应的通孔,所述出气管贯穿盖板和隔板进入滤网内侧伸入集油器的u形圈内,伸入部分出

气管与u形圈为间隙无接触配合。迷宫圈与切面进气的设置起到了离心分离液态油的作用。

10.作为优选,所述隔板贴合出气管位置向上翻起有折边,所述折边的顶端与盖板的下表面贴合,所述挡油圈的顶部开设有若干限流补偿孔,并与盖板的下平面贴合,所述的限流补偿孔连通内空腔和外空腔,所述压差补偿孔上端与内空腔连通,下端与滤后腔体相通。压差补偿孔的作用是在于加大滤前腔体和滤后腔体的压差,提高滤网粘附雾态机油的性能,并阻断液态油进入滤后腔体。

11.作为优选,所述板体上开设的压差补偿孔以隔板中心为圆心呈圈状间隔排列,所述板体上开设的滤网空气补偿孔也以隔板中心为圆心呈圈状间隔排列,所述压差补偿孔均位于挡油圈的内侧,所述滤网空气补偿孔均位于挡油圈的外侧。本发明这样设置,保证了补偿空气的均衡合理配置。

12.作为优选,所述壳体上部的侧壁上开设有封闭的外循环室,壳体上部的侧壁对应外循环室开设有安全阀和安全通孔,所述安全阀的上方开设有循环通孔,外循环室通过循环通孔与外空腔连通,滤前腔体经安全通孔、安全阀与外循环室相通。安全阀作为壳体压力的平衡安全组件,虽然本发明一般无需配置安全阀,但是在极端或特殊状况下出现滤前腔体压力过大时,安全阀打开,通过外循环室依然能够保持本发明的安全运行,同时外循环之后将空气回流至壳体内,也不会导致内部油气分离的效率降低。

13.作为优选,所述隔板的上表面上设置有辅助滤网。本发明中增设辅助滤网可进一步提高分离效率。

14.本实用新型的实质性效果是:本实用新型中采用了整体负压分离的方式来对油气进行分离,本实用新型中,油气从进气口进入后首先通过迷宫进行初步的离心分离,然后进入滤网,由滤网进行分离,补偿空气通过隔板上的补偿孔进入滤网和滤后腔体,在滤网分离时,当空气在负压作用下进入滤网时,由于空气的流动方向与机油的重力方向一致,能加快机油向下流动的速度,防止滤网被机油饱和,改善气体在滤网上的通过性;另一方面,空气交叉技术与滤网技术结合,能拦截更小粒径的机油颗粒,在相同密度滤网条件下,能够大大提高油气的分离效率。隔板上设置的挡油圈则能够防止机油从隔板上方进行反吸,挡油圈上开设的限流补偿孔则起到了补偿内空腔空气的作用,空气导入后,在出气管底端负压作用下,补偿空气向下运动形成风墙效果,阻断机油向出气管运动,集油器的设置起到了将滤网上的机油进行收集的作用,在工作时,集油器负压通孔导入负压,集油室内部形成负压,在负压的作用下,机油向下运动至集油孔进入集油室内,回油通道平衡孔的设置使得回油通道压力与集油室、滤前腔体的压力保持平衡,利于集油室内的液态油自然从回油孔流出。最后,曲轴箱混合气经多及分离后的滤后气体与补偿空气汇合,从出气管底部顺着出气管向上流动,直到被吸出出气口。本实用新型通过改变气体的流动方向,利用负压分离的原理,实现了补偿气体与油气混合气交叉、冷却结合纤维粘附分离油气的作用,分离效果极佳,同时通过集油器增强液态机油的回流,杜绝了液态机油从出气管吸出的情况,形成滤网的“自洁”效应。

附图说明

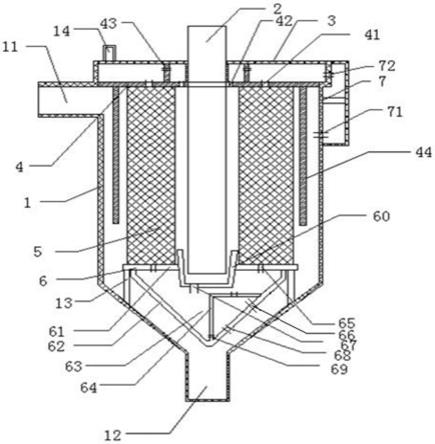

15.图1为本实用新型的一种结构示意图;

16.图2为本实用新型中隔板的一种结构示意图;

17.图3为本实用新型中集油器的一种侧视结构示意图;

18.图4为本实用新型中集油器的一种侧视内部结构示意图;

19.图5为本实用新型中集油器的一种正视结构示意图。

20.图中:1、壳体,11、进气口,12、回油口,13、集油器支承座,14、空气补偿进口,2、出气管,3、盖板,4、隔板,41、滤网空气补偿孔,42、压差补偿孔,43、限流补偿孔,44、圆形迷宫,5、滤网,6、集油器,61、滤网支承座,62、集油器锥形部,63、集油室,64、直角形插板,65、集油孔,66、平衡孔,67、集油器负压通孔,68、回油孔,69、过油孔,60、u形圈,7、安全阀,71、安全通孔,72、循环通孔。

具体实施方式

21.下面通过具体实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步的具体说明。

22.实施例:

23.一种负压式的油气分离装置(参见附图1、附图2、附图3、附图4和附图5),包括壳体1、出气管2、盖板3、隔板4、滤网5和集油器6,所述壳体的上部侧壁开设有进气口11,所述壳体的下端开设有回油口12,壳体内部被滤网分割为滤前腔体和滤后腔体,所述壳体下部设置有集油器,所述盖板上开设有空气补偿进口14,所述隔板的上表面向上凸起形成挡圈,所述隔板与盖板之间的空腔被挡圈分割成为外空腔和内空腔,外空腔对应滤网位置开设有引入向下的滤网空气补偿孔41,内空腔开设有引入向下的压差补偿孔42,滤网的上表面与隔板的下表面抵接,滤网的下表面与集油器的上表面抵接,出气管伸入滤网内侧对转集油器,所述集油器内部开设有集油室63,集油器对应滤网的下表面开设有集油孔65,集油孔与集油室连通。所述壳体内侧下部内壁向上设置有集油器支承座13,所述集油器架设在所述集油器支承座上。所述集油器包括一体成型的滤网支承座61、集油器锥形部62和u形圈60,所述集油器锥形部的位于所述滤网支承座的下方,所述滤网支承座和集油器锥形部内部为集油室,所述滤网支承座对应滤网的位置开设有一圈集油孔,集油孔一端连通滤网,集油孔另一端连通集油室。所述的u形圈,其内侧底部开设有一个集油器负压通孔67,集油器负压通孔的孔壁向下凸起形成阻断液态油反吸的凸台。所述集油室内设有回油通道,所述的回油通道由两片纵向平行的固定墙板和一片直角形插板64组成,所述的固定墙板与集油器锥形部的锥形内壁连接,所述直角形插板的一端垂直插入两片固定墙板设置的槽内,底部留有过油孔69,直角形插板另一端镶入固定墙板的上平面,通道的上部隔板开设有若干个平衡孔66,所述集油器锥形部的锥面上开设有平衡孔和回油孔68,平衡孔在回油通道的上部,回油孔在回油通道的中部,过油孔在集油室的底部,所述平衡孔和回油孔均设置在回油通道内,所述的过油孔连通集油室和回油通道。所述隔板包括圆形的板体、圆形迷宫圈和挡圈,所述板体的外缘与所述壳体上部的内侧壁抵接,所述板体的上表面向上凸起形成挡圈,所述挡圈的顶端与所述盖板的下表面抵接,板体的下表面向下凸起形成圆形迷宫圈,所述壳体下部与隔板之间的空腔被分割形成圆形迷宫44,所述盖板的中央开设有出气口,所述隔板的中央也开设有对应的通孔,所述出气管贯穿盖板和隔板进入滤网内侧伸入u形圈内。所述隔板贴合出气管位置向上翻起有折边,所述折边的顶端与盖板的下表面贴合,所述挡油圈的顶部开设有若干限流补偿孔43,并与盖板的下平面贴合,所述的限流补偿孔连通内空

腔和外空腔,所述压差补偿孔上端与内空腔连通,下端与滤后腔体相通。所述隔板的上表面上设置有辅助滤网。所述壳体上部的侧壁上开设有封闭的外循环室,壳体上部的侧壁对应外循环室开设有安全阀7,所述安全阀的上方开设有循环通孔72,外循环室通过循环通孔与外空腔连通,滤前腔体经安全通孔71、安全阀与外循环室相通。所述板体上开设的压差补偿孔以隔板中心为圆心呈圈状间隔排列,所述板体上开设的滤网空气补偿孔也以隔板中心为圆心呈圈状间隔排列,所述压差补偿孔均位于挡圈的内侧,所述滤网空气补偿孔均位于挡圈的外侧。

24.本实施例中采用了整体负压分离的方式来对油气进行分离,本实施例中,油气从进气口进入后首先通过迷宫进行初步的离心分离,然后进入滤网,由滤网进行分离,补偿空气通过隔板上的补偿孔进入滤网和滤后腔体,在滤网分离时,当空气在负压作用下进入滤网时,由于空气的流动方向与机油的重力方向一致,能加快机油向下流动的速度,防止滤网被机油饱和,改善气体在滤网上的通过性;另一方面,空气交叉技术与滤网技术结合,能拦截更小粒径的机油颗粒,在相同密度滤网条件下,能够大大提高油气的分离效率。隔板上设置的挡油圈则能够防止机油从隔板上方进行反吸,挡油圈上开设的限流补偿孔则起到了补偿内空腔空气的作用,空气导入后,在出气管底端负压作用下,补偿空气向下运动形成风墙效果,阻断机油向出气管运动,集油器的设置起到了将滤网上的机油进行收集的作用,在工作时,集油器负压通孔导入负压,集油室内部形成负压,在负压的作用下,机油向下运动至集油孔进入集油室内,回油通道平衡孔的设置使得回油通道压力与集油室、滤前腔体的压力保持平衡,利于集油室内的液态油自然从回油孔流出。最后,曲轴箱混合气经多及分离后的滤后气体与补偿空气汇合,从出气管底部顺着出气管向上流动,直到被吸出出气口。本实施例通过改变气体的流动方向,利用负压分离的原理,实现了补偿气体与油气混合气交叉、冷却结合纤维粘附分离油气的作用,分离效果极佳,同时通过集油器增强液态机油的回流,杜绝了液态机油从出气管吸出的情况,形成滤网的“自洁”效应。

25.以上所述的实施例只是本实用新型的一种较佳的方案,并非对本实用新型作任何形式上的限制,在不超出权利要求所记载的技术方案的前提下还有其它的变体及改型。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1