一种双步式增压油缸的制作方法

[0001]

本发明涉及液压缸技术领域,尤其涉及一种双步式增压油缸。

背景技术:

[0002]

液压缸是将液压能转变为机械能的、做直线往复运动(或摆动运动)的液压执行元件。该元件广泛应用于各个领域中,举例来说,在包装机械设备领域中,在需要对容器封口时,通常需要用到制盖机类机械,而制盖机类机械的核心动力组件则是液压缸。

[0003]

其中,制盖机包括有旋转压塑制盖机,而在旋转压塑制盖机上会应用到油缸带动压塑模具的开合,虽然不同的制盖机的机型所使用到的油缸的数量不一样(如24腔机型则油缸有24个)。但当产量、机型和油缸行程都是一定时,液压系统的用油量主要取决于油缸的本身用油体积。而当压力一定时,用油量将直接决定液压系统功率的大小,也就是说,在此时油缸用油量与液压系统功率成正比关系。

[0004]

另外:在整个设备运行时,液压系统中油缸的背压是一直存在,油缸上升需克服背压、油缸摩擦力和重力,而背压的来源本身就是中压的分支,所以背压压力不可能大于中压。若中压与背压相等,那么此时油缸上下面积比将会直接决定压差的大小。此时压差只需克服油缸摩擦力和油缸重力上升即可,而油缸摩擦力和重力很小可以忽略不计。也就是说,在满足附加条件的情况下(附加条件s

下

:s

上

≥1.3:1),油缸的上下面积比越小越稳定。

[0005]

基于此,在现有技术中,普遍存在的缺点有:

[0006]

1)油缸塞积设计过大、活塞行程长,导致油缸用油量较大,能耗较高。

[0007]

2)油缸的上下面积比过大,导致运行时油缸上下具备较大的压力差,从而间接导致了油缸整体稳定性较差。

[0008]

3)油缸在高压状态时的压力过大,造成能耗较高和浪费的情况。

技术实现要素:

[0009]

鉴于上述情况,本发明提供了一种双步式增压油缸,可降低油缸的用油量、提升油缸的稳定性并减低油缸在高压状态时的压力,节省能耗。

[0010]

为达此目的,本发明提供了一种双步式增压油缸,包括有一缸筒、设置在所述缸筒一端的一前缸盖和设置在所述缸筒远离所述前缸盖一端的一后缸盖,所述双步增压油缸还包括设置在所述缸筒内的一第一活塞杆组件和一第二活塞杆组件;所述第一活塞杆组件包括有一第一活塞和连接于该第一活塞靠近该前缸盖的一端的一第一活塞杆,所述第一活塞杆贯穿过所述前缸盖,并与所述缸筒的内壁形成有一背压油腔,所述缸筒靠近所述前缸盖的一外壁上设有与所述背压油腔连通的一背压油口,所述背压油口用以输入背压油;所述第二活塞杆组件位于所述第一活塞杆组件与所述后缸盖之间,其包括有一第二活塞和连接于该第二活塞靠近所述第一活塞一端的一第二活塞杆,所述第二活塞杆与所述缸筒的内壁密封配合,该第二活塞杆与所述第一活塞之间形成有一中压油腔,所述缸筒的外壁上靠近所述中压油腔的位置处设有与所述中压油腔相连通的一中压油口,所述中压油口用以输入

中压油;所述后缸盖与所述第二活塞之间形成有一高压油腔,所述后缸盖上设有与所述高压油腔相连通的一高压油口,所述高压油口用以输入高压油;中压油经所述中压油口进入该中压油腔推动该第一活塞从而推动该第一活塞杆伸出一预定行程后,高压油自所述高压油口输入所述高压油腔,推动该第二活塞从而推动所述第二活塞杆、所述中压油腔内的中压油及所述第一活塞杆组件整体行进,进而所述第一活塞杆再次伸出一第二预定行程,背压油经所述背压油口进入所述背压油腔用以实现所述第一预定行程和所述第二预定行程的复位。

[0011]

优选的,所述第二活塞的直径大于所述第一活塞的直径。

[0012]

优选的,所述缸筒的内壁对应于所述第二活塞杆的位置开设有与所述第二活塞的直径适配的一活塞轨道槽,所述活塞轨道槽沿所述第二活塞行进方向设置,所述活塞轨道槽的长度少于所述第二活塞与所述第二活塞杆的连接后的长度,防止中压油经所述中压油腔进入所述活塞轨道槽,干扰所述第二活塞杆组件的活动。

[0013]

优选的,所述第二活塞的外围嵌设有一抗磨环,所述抗磨环与所述活塞轨道槽适配。

[0014]

优选的,所述第二活塞靠近所述后缸盖的一侧为一高压油截面,所述高压油截面向远离该后缸盖的方向凹陷有一导油槽,所述导油槽的设计是为了防止第二活塞杆直接与所述高压油口接触形成封闭,凹陷的所述导油槽增大了高压油进入高压油腔时与所述第二活塞杆的接触面积,便于推动所述第二活塞行进,进而减少高压油进入时所需要的能量。

[0015]

优选的,所述第一活塞包括有靠近所述前缸盖一侧的背压油截面和靠近所述中压油腔一侧的一中压油截面,所述中压油截面与所述背压油截面的面积比≥1.3:1,用以提高所述第一活塞杆组件的稳定性。

[0016]

优选的,所述第一活塞的所述中压油截面中部向远离所述第一活塞的方向凸起有一缓冲凸台,所述第二活塞杆靠近所述第一活塞的一侧向内凹陷有与所述缓冲凸台适配的一缓冲凹槽,所述缓冲凸台与所述缓冲凹槽配合用以缓冲所述第一活塞的复位,避免其直接与第二活塞杆碰撞,同时所述缓冲凸台与所述缓冲凹槽配合后所述第一活塞与所述第二活塞杆之间会预留有一定的间隙,该间隙有利于中压油进入推动所述第一活塞与所述第二活塞杆的分离。

[0017]

优选的,所述第一活塞外圆侧壁上设置有o型密封圈、oe型密封圈或t型密封圈。

[0018]

优选的,所述第一活塞杆与所述第一活塞为一体式结构。

[0019]

优选的,所述第二活塞杆与所述第二活塞为一体式结构。

[0020]

本发明的有益效果:

[0021]

本发明提供的一种双步式增压油缸,利用液压油不可压缩的特性,来传递能量,即本发明利用高压油推动第二活塞组件、中压油腔中的中压油及第一活塞组件一并行进,从而实现第一活塞杆的伸出,最后由背压油进入背压油腔实现复位,基于此,本发明与现有技术相比具有以下优势:

[0022]

(1)在结构设计上,s

中压

(中压截面的面积)设计比原油缸小,所以油缸中压进油量减少,进而减小了整个油缸的能耗。

[0023]

(2)s

中压

(中压截面面积)和s

背压

(背压截面面积)之间的面积比减小,压差减小,油缸整体的稳定性得到了提高。

[0024]

(3)由中压油腔和高压油腔配合驱动,使得油缸的高压压力比原油缸小,油缸的整体能耗得到了有效的节省。

附图说明

[0025]

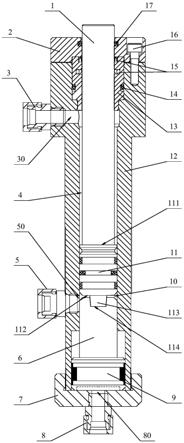

图1是本发明实施例提供的一种双步式增压油缸;

[0026]

图2是本发明实施例提供的一种双步式增压油缸局部结构示意图。

[0027]

图中:1-第一活塞杆,2-前缸盖,3-背压油嘴,4-背压油腔,5-中压油嘴,6-第二活塞杆,7-后缸盖,8-高压油嘴,9-第二活塞,10-中压油腔,11-第一活塞,12-缸筒,13-导向套,14-第一密封件,15-第二密封件,16-螺钉,17-第三密封件,18-抗磨环,30-背压油口,50-中压油口,80-高压油口,90-导油槽,100-活塞轨道槽,111-背压油截面,112-中压油截面,113-缓冲凸台,114-缓冲凹槽。

具体实施方式

[0028]

下面结合附图及实施例对本发明的技术方案做进一步说明。

[0029]

实施例

[0030]

参阅图1,本实施例提供的一种双步式增压油缸包括一缸筒12、设置在所述缸筒12一端的一前缸盖2和设置在所述缸筒12远离所述前缸盖2一端的一后缸盖7,以及设置在所述缸筒12内的一第一活塞杆组件和一第二活塞杆组件。

[0031]

以下再结合图2,所述缸筒12包括一外壁和相对的一内壁,所述前缸盖2和后缸盖7均通过预定数量的螺钉16安装在所述缸筒12两端,所述前缸盖2与所述缸筒12之间还嵌设有一导向套13,所述导向套13的外壁与所述缸筒12的内壁适配,并且设有一第一密封件14。

[0032]

所述第一活塞杆组件包括有一第一活塞11和连接于该第一活塞11靠近该前缸盖2的一端的一第一活塞杆1,所述第一活塞杆1依次贯穿过所述导向套13和所述前缸盖2,所述导向套13与所述第一活塞杆1通过预定数量的第二密封件15密封,所述前缸盖2通过一第三密封件17与所述第一活塞杆1实现密封,本实施例中第三密封件17为毛毡,所述第一活塞杆1和所述第一活塞11与所述缸筒12的内壁形成有一背压油腔4,所述第一活塞11外圆侧壁上设置有o型密封圈、oe型密封圈或t型密封圈中的任意一种。所述缸筒12靠近所述前缸盖2的所述外壁上开设有与所述背压油腔4连通的一背压油口30,本实施例中所述背压油口30上还设有一背压油嘴3,用以实现向所述背压油腔4中输入背压油。

[0033]

所述第二活塞杆组件位于所述第一活塞杆组件与所述后缸盖7之间,其包括有一第二活塞9和连接于该第二活塞9靠近所述第一活塞11一端的一第二活塞杆6,所述第二活塞杆6与所述缸筒12的内壁密封配合,该第二活塞杆6与所述第一活塞11之间形成有一中压油腔10,所述缸筒12的外壁上靠近所述中压油腔10的位置处设有与所述中压油腔10相连通的一中压油口50,本实施例中所述中压油口50上设有一中压油嘴5,用以向所述中压油腔10中输入中压油。所述后缸盖7与所述第二活塞9之间形成有一高压油腔,所述后缸盖7上设有与所述高压油腔相连通的一高压油口80,本实施例中所述高压油口80上设有一高压油嘴8,用以向高压油腔中输入高压油。

[0034]

进一步的,所述第二活塞9的直径大于所述第一活塞11的直径,所述缸筒12的内壁对应于所述第二活塞杆6的位置开设有与所述第二活塞9的直径适配的一活塞轨道槽100,

所述活塞轨道槽100沿所述第二活塞9行进方向设置,所述活塞轨道槽100的长度少于所述第二活塞9与所述第二活塞杆6的连接后的长度,防止中压油经所述中压油腔10进入所述活塞轨道槽100,干扰所述第二活塞杆组件的活动;所述第二活塞9的外围嵌设有一抗磨环18,所述抗磨环18与所述活塞轨道槽100适配。

[0035]

进一步的,所述第二活塞9靠近所述后缸盖7的一侧为一高压油截面,所述高压油截面向远离该后缸盖7的方向凹陷有一导油槽90,所述导油槽90的设计是为了防止第二活塞杆6直接与所述高压油口80接触形成封闭,凹陷的所述导油槽90增大了高压油进入高压油腔时与所述第二活塞杆6的接触面积,便于推动所述第二活塞9行进,进而减少高压油进入时所需要的能量。

[0036]

进一步的,所述第一活塞11包括有靠近所述前缸盖2一侧的背压油截面111和靠近所述中压油腔10一侧的一中压油截面112,所述中压油截面112与所述背压油截面111的面积比≥1.3:1,用以提高所述第一活塞杆组件伸缩的稳定性。所述第一活塞11的所述中压油截面112中部向远离所述第一活塞11的方向凸起有一缓冲凸台113,所述第二活塞杆6靠近所述第一活塞11的一侧向内凹陷有与所述缓冲凸台113适配的一缓冲凹槽114,所述缓冲凸台113与所述缓冲凹槽114配合用以缓冲所述第一活塞11的复位,避免其直接与第二活塞杆6碰撞,同时所述缓冲凸台113的凸起高度大于所述缓冲凹槽114的凹陷深度,即达到所述缓冲凸台113与所述缓冲凹槽114配合后所述第一活塞11与所述第二活塞杆6之间会预留有一定的间隙,该间隙有利于中压油进入推动所述第一活塞11与所述第二活塞杆6的分离。

[0037]

进一步的在本实施例中,所述第一活塞杆1与所述第一活塞11设计为一体式结构;所述第二活塞杆6与所述第二活塞9设计为一体式结构。

[0038]

具体的结合附图本实施例是这样实现的,中压油经所述中压油口50上的所述中压油嘴5进入该中压油腔10推动该第一活塞11从而推动该第一活塞杆1伸出一预定行程后,高压油自所述高压油口80上的所述高压油嘴8输入所述高压油腔中,推动该第二活塞9运动,从而推动所述第二活塞杆6、所述中压油腔10内的中压油及所述第一活塞杆组件整体行进,进而所述第一活塞杆1再次伸出一第二预定行程;背压油经所述背压油口30上的所述背压油嘴3进入所述背压油腔4用以实现所述第一预定行程和所述第二预定行程的复位。

[0039]

本实施例提供的一种双步式增压油缸,利用液压油不可压缩的特性,来传递能量,即本实施例利用高压油推动第二活塞组件、中压油腔10中的中压油及第一活塞组件一并行进,从而实现第一活塞杆1的伸出,最后由背压油进入背压油腔4实现复位,基于此,本实施例与现有技术相比具有以下优势:

[0040]

(1)在结构设计上,s

中压

(中压油截面112的面积)设计比原油缸小,所以油缸中压进油量减少,进而减小了整个油缸的能耗。

[0041]

(2)s

中压

(中压油截面112面积)和s

背压

(背压油截面111面积)之间的面积比减小,压差减小,油缸整体的稳定性得到了提高。

[0042]

(3)由中压油腔10和高压油腔配合驱动,使得油缸的高压压力比原油缸小,油缸的整体能耗得到了有效的节省。

[0043]

以上描述仅为本发明具体的实施方案,但是本领域的技术人员应当理解,这里只是举例说明,本发明的保护范围是由所附权利要求书所限定的。因此就本发明申请专利范围所作的同等变化,仍属于本发明所涵盖的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1