凉暖两用风扇装置的制作方法

凉暖两用风扇装置

1.技术领域:本发明涉及风扇装置技术领域,尤其涉及一种凉暖两用风扇装置。

2.

背景技术:

现有风扇装置大多单冷,也有个别适合夏冬两用的冷暖混合风扇装置,即在原有风扇装置的基础上增加了加热模块,这样就可在需要时向环境吹送暖风。然而,正是因为增加了加热模块,目前的冷暖混合风扇装置在凉风使用时存在很大风阻以及因风阻而产生的额外噪音,严重影响了夏季时风扇装置的使用效果。

3.

技术实现要素:

4.为克服上述缺陷,本发明提供一种适于夏冬两用的凉暖两用风扇装置将是有利的。

5.为此,一种凉暖两用风扇装置,包括底座、支撑装置、扇头、加热模块、控制器和扇头摇摆装置,其特征在于,扇头包括带进风格栅的扇头外框、安装于进风格栅上的扇叶电机、由扇叶电机驱动的扇叶组件、固定到扇头外框上的出风格栅、设置于扇头外框底部上并可转动地连接支撑装置的扇头转轴,加热模块包括模块外框、依次装配到模块外框上的出风板、加热单元、进气格栅和橡胶密封圈,该加热模块为可移动式加热模块并设置成适于在第一位置和第二位置之间转换,在第一位置上,加热模块同轴固定于扇头的出风侧且在控制器的控制下处于工作状态,并且橡胶密封圈位于扇头的出风格栅的外围上且贴合扇头外框从而使风扇装置工作在供暖风状态,并且在该第一位置上,加热模块能够随扇头前后翻转和在扇头摇摆装置的驱动下的左右摆动;在第二位置上,加热模块脱离与扇头的接合并处于非工作状态且远离扇头的出风路径从而使风扇装置工作在供凉风状态,在该第二位置上,扇头能够单独前后翻转并在扇头摇摆装置的驱动下左右摆动。

6.在本发明中,由于加热模块具有能够在两个位置之间转换的可移动性,即可以根据需要调整转换其相对扇头的位置,从而能够选择出现在扇头出风路径上来使风扇装置吹暖风、或离开出风路径而使风扇装置直吹凉风,从而使得风扇装置不仅能够根据季节或温度需要选择提供暖风或凉风,而且当加热模块被转换到第二位置时,与传统凉暖混合风扇装置比较,本发明保证不会受到来自加热模块的额外风阻以及因加热模块风阻而产生的额外噪音,保证了凉风状态所需要的风速或风压,使得凉风效果显著,同时本发明在加热模块移动回第一位置加热模块工作时,能满足热风应有的风速或风压,提高了用户体验。另外,由于加热模块在两个位置上相对扇头的关系,使得扇头在第一位置能够和加热模块一同前后翻转或左右摆动,而在第二位置又能够单独前后翻转或左右摆动,也就是说,加热模块在两个位置上都完全不影响扇头的运动。

7.进一步,支撑装置包括支撑立柱,该支撑立柱的顶部上设有上安装座,上安装座在其前侧上设置有公共转轴,扇头转轴构造成中空状并可转动地套装于该公共转轴的中间位

置上从而使得扇头绕该公共转轴可前后翻转一定角度,模块外框的底部设置有一对间隔布置的中空的模块转轴,该一对模块转轴可转动地套装于该公共转轴的两侧位置上从而使得加热模块绕该公共转轴可上下翻转以固定到扇头上或脱离扇头,其中,在第一位置上,加热模块和扇头能够整体绕该公共转轴前后翻转一定角度;在第二位置上,整个加热模块位于扇头的下方,并且扇头能够单独绕该公共转轴前后翻转一定角度。

8.通过上述结构设置,使得扇头和加热模块都能够围绕公共转轴通过手动翻转或自动翻转,当加热模块处于第一位置时其和扇头作为一个整体可同时绕该公共转轴实现前后翻转,当加热模块处于第二位置即当加热模块在不工作时可以脱离扇头且位于扇头的下方,从而扇头的前后翻转不受影响,即扇头单独可实现绕公共转轴前后翻转。

9.再进一步,公共转轴构造成三段式结构,其包括经由轴向螺钉固定在一起的第一转轴段、第二转轴段和第三转轴段,扇头转轴可手动前后翻转地套装于第二转轴段上,一对模块转轴分别可手动上下翻转地套装于第一转轴段和第三转轴段上,其中,在第一转轴段的面向第二转轴段的内端上固定有金属穿孔片,该金属穿孔片上设置有多个周向均布的穿孔,在扇头转轴面向第一转轴段的一端上对应固定有摩擦弹片,摩擦弹片上设置有四个周向均布的轴向凸起,该轴向凸起设置成适于在手动前后翻转扇头一定角度后接合金属穿孔片上对应位置的穿孔;在第一转轴段和第三转轴段上分别设置有四个径向均布的阻尼橡胶块,这些阻尼橡胶块与一对模块转轴的内表面过盈配合。

10.通过上述结构设置,使得公共转轴与扇头和加热模块的组装变得简单、高效;由于带有轴向凸起的摩擦弹片和带有穿孔的金属穿孔片的布置,使得扇头能够按照一定角度翻转并稳定定位在该角度上;由于阻尼橡胶块的设置,使得可与模块转轴过盈配合,从而在加热模块翻转过程中起到阻尼的作用,避免快速翻转可能出现的碰撞等。

11.又进一步,公共转轴上设置有第一周向限位法兰和第二周向限位法兰,其中,第一周向限位法兰形成于第一转轴段的内端的外围上,第二周向限位法兰形成于第二转轴段的另一端的外围上,第一转轴段的外端以及第三转轴段的外端上分别安装有第一转轴外盖和第二转轴外盖,扇头转轴位于第一周向限位法兰和第二周向限位法兰之间,一对模块转轴分别位于第一转轴外盖和第一周向限位法兰之间、第二周向限位法兰和第二转轴外盖之间。

12.通过上述法兰和外盖的设置,使得扇头转轴和模块转轴能够在轴向上得到限位,使结构更加稳固。

13.还进一步,扇头外框的顶部设置有固定铰链,模块外框的顶部对应设置有适于和固定铰链卡接的铰链接口;扇头外框的两侧部装设有磁铁,模块外框的两侧部对应设置有用于与磁铁吸接在一起的金属块。

14.通过固定铰链和铰链接口的接合,以及通过磁铁和金属块的吸合,加热模块能够在第一位置上完全固定在扇头上和扇头构成一个整体,该整体能够围绕公共转轴前后翻转。

15.更进一步,扇头外框的底部上设置有与控制器电连接的微动开关,模块外框的底部上对应设置有开关触发凸起,当加热模块从第二位置绕公共转轴向上翻转进入到第一位置上时,该开关触发凸起顶抵该微动开关从而触发控制器启动加热模块接通电源而进入工作状态。

16.通过上述结构设置,使得加热模块能够因为进入第一位置触发微动开关而接通电源进入工作状态,同时也能够因为离开第一位置而释放微动开关而断开电源进入非工作状态。

17.还更进一步,支撑立柱上对应模块外框上的铰链接口装设有锁定铰链,并且,支撑立柱上还装设有减震橡胶件,当加热模块从第一位置到达第二位置上时,模块外框抵靠在该减震橡胶件上并且锁定铰链卡接于铰链接口内从而使得加热模块固定在第二位置上。

18.由于减震橡胶件的设置,使得加热模块从第一位置向下翻转到达第二位置时能够避免与风扇装置的其它部件出现碰撞和震动;同时,由于锁定铰链的设置以及其与模块外框上铰链接口的配合,使得加热模块能够稳固锁定在第二位置上,避免在扇头左右摇摆时加热模块跟着晃动。

19.再更进一步,出风板通过出风板压板压紧到模块外框内,加热单元在出风板压板的外侧固定到模块外框上,进气格栅固定到加热单元上,橡胶密封圈在进气格栅的外侧固定到加热单元上,其中,加热单元包括ptc加热模块支架和安装于该ptc加热模块支架上的ptc加热器组,该ptc加热器组包括十个周向均布的ptc加热器。优选地,出风板为出风钢板。

20.通过上述结构的设置,一方面使得加热模块的各个部分得到牢靠的组装,另一方面使得加热模块能够均匀而快速地加热来自扇头的空气。

21.另进一步,支撑立柱包括上支撑柱和下支撑柱,下支撑柱固定于底座上,上支撑柱经由扇头摇摆装置在350

°

范围内可左右摆动地安装于下支撑柱上,其中,上安装座设置在上支撑柱的顶部上,扇头摇摆装置包括步进电机并经由下安装座安装在下支撑柱上,步进电机驱动连接上支撑柱从而能够使得上支撑柱带动扇头左右摆动,减震橡胶件和锁定铰链都装设于上支撑柱的底部上。

22.通过上述结构设置,使得上支撑柱能够在扇头摇摆装置的驱动下350

°

范围内左右摆动,从而在带动扇头左右摆动的同时,加热模块也被带着一同摆动,无论是在第一位置还是在第二位置。

23.再进一步,上安装座构成为盒形并包括座架、上盖、公共转轴以及金属连接件,座架固定于上支撑柱的顶部上并具有与上支撑柱同轴的连接件固定螺钉孔,金属连接件借由该连接件固定螺钉孔固定在座架上并在其前端连接到公共转轴,上盖和座架在连接件固定螺钉孔两侧分别通过螺孔螺栓配合的结构装配在一起,其中,控制器安装于上盖内。

24.通过上述结构设置,使得上安装座既容易装配又结构稳固。

25.另进一步,扇叶组件可拆卸地驱动连接在扇叶电机上,从而便于扇叶组件在使用一段时间后可拆卸下来清洗。

26.通过参考下面所描述的实施方式及附图,本发明的上述这些方面和其他方面将会得到更清晰地阐述。

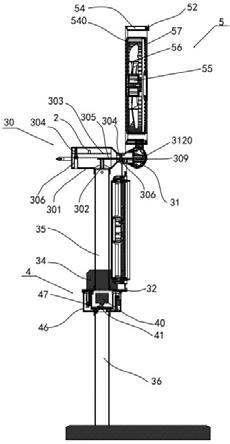

27.附图说明:本发明的结构以及进一步的目的和优点将通过下面结合附图的描述得到更好地理解,其中,相同的参考标记标识相同的元件:图1是根据本发明一个具体实施方式的凉暖两用风扇装置处于供暖风状态的立体示意图;图2是图1所示凉暖两用风扇装置转换为供凉风状态的立体示意图;

图3是图2所示凉暖两用风扇装置从前面看过去的平面示意图;图4是图2所示凉暖两用风扇装置的扇头的示意性立体分解图;图5是图2所示凉暖两用风扇装置的加热模块的示意性立体分解图;图6是图2所示凉暖两用风扇装置的公共转轴及上安装座部分的示意性立体分解图;图7是图3所示凉暖两用风扇装置从左侧看过去的平面示意图;图8是图3所示凉暖两用风扇装置沿a-a线的剖视图;图9是图7所示凉暖两用风扇装置在其扇头向后翻转45

°

角的示意图;图10是图7所示凉暖两用风扇装置在其扇头向前翻转45

°

角的示意图。

28.具体实施方式:下面将结合附图描述本发明的具体实施方式。然而,应当理解的是,这里所披露的实施方式仅仅是本发明的典型例子而已,其可体现为各种形式。因此,这里披露的具体细节不被认为是限制性的,而仅仅是作为权利要求的基础以及作为用于教导本领域技术人员以实际中任何恰当的方式不同地应用本发明的代表性的基础。

29.在本文中,用于解释所揭露实施方式的各个部分的结构和/或动作的方向表示,例如“外”、“内”、“前”、“后”、“左”、“右”,等等,并不是绝对的,而是相对的。当所揭露实施方式的各个部分位于图中所示位置时,这些表示是合适的,而如果所揭露实施方式的位置或参照系改变,这些表示也要根据所揭露实施方式的位置或参照系的改变而发生改变。

30.如图1至图8所示,根据本发明的一个具体实施方式的凉暖两用风扇装置100包括底座1、控制器2、支撑立柱3(作为本发明的支撑装置)、扇头摇摆装置4、具有可转动地连接支撑立柱3的扇头转轴51的扇头5、和具有用于贴合扇头5外围的橡胶密封圈79的加热模块7。加热模块7为可移动式加热模块并设置成适于在图1所示的第一位置和图2所示的第二位置之间转换。如图1所示,在第一位置上,加热模块7位于扇头5的出风侧、并同轴固定于扇头5上,从而使风扇装置100工作在供暖风状态,在该第一位置上,加热模块7在控制器2的控制下处于工作状态即通电并加热状态,并且,在该位置上,加热模块7不仅能够随扇头5前后翻转,还能够随扇头5在扇头摇摆装置4(参见图8)的驱动下左右摆动。如图2和图3所示,在第二位置上,加热模块7脱离与扇头5的接合处于非工作状态即断电非加热状态并远离扇头5的出风路径(图未示),从而使风扇装置100工作在供凉风状态,并且在该第二位置上,扇头5能够单独前后翻转并在扇头摇摆装置4的驱动下左右摆动。

31.在本发明中,由于加热模块7具有能够在上述两个位置之间转换的可移动性,即可以根据需要调整转换其相对扇头5的位置,从而能够选择出现在扇头5的出风路径上以使得风扇装置100提供暖风、或离开出风路径而使风扇装置100直吹凉风,从而使得风扇装置100不仅能够根据季节或温度需要选择提供暖风或凉风,而且当加热模块7被转换到第二位置时,与传统凉暖混合风扇装置比较,本发明保证不会受到来自加热模块7的额外风阻以及因加热模块7风阻而产生的额外噪音,保证了凉风状态所需要的风速或风压,使得凉风效果显著,同时本发明在加热模块7移动回第一位置加热模块工作时,能满足热风应有的风速或风压,提高了用户体验。另外,由于加热模块7在两个位置上相对扇头5的关系,使得扇头5在第一位置能够和加热模块7一同前后翻转或左右摆动,而在第二位置又能够单独前后翻转或左右摆动,也就是说,加热模块7在两个位置上都完全不影响扇头5的运动。

32.在本实施方式中,如图4所示,扇头5包括带有进风格栅540的扇头外框54、安装于扇头外框54内中心处的扇叶电机55、可拆卸地驱动连接于扇叶电机55上的扇叶组件56、在扇叶组件56一侧安装到扇头外框54上的出风格栅57,其中,扇头转轴51形成于扇头外框54的底部上,固定铰链52装设于扇头外框54的顶部上;如图5所示,加热模块7包括模块外框73、依次装配到模块外框73上的出风板75、加热单元76、进气格栅77和上述橡胶密封圈79,在如图1所示的第一位置上,橡胶密封圈79位于扇头5的出风格栅57的外围上且贴合扇头外框54,从而使得经由出风格栅57从扇头5出来的空气直接进入通过进气格栅77进入加热模块7,经加热单元76加热后通过出风板75送到外部。

33.如图1至图3所示,支撑立柱3的顶部上设有上安装座30,上安装座30在其前侧上设置有公共转轴31,扇头转轴51构造成中空状并可转动地套装于该公共转轴31的中间位置上,从而使得扇头5能够通过手动绕该公共转轴31前后翻转一定角度,模块外框73的底部设置有一对间隔布置的中空的模块转轴71,该一对模块转轴71可转动地套装于该公共转轴31的两侧位置上,从而使得加热模块7能够通过手动绕该公共转轴31上下翻转以固定到扇头5上或脱离扇头5。其中,在如图1所示的第一位置上,加热模块7和扇头5能够整体绕公共转轴31手动前后翻转一定角度;在如图2和图3所示的第二位置上,整个加热模块7位于扇头5的下方,并且,扇头5能够单独绕公共转轴31手动前后翻转一定角度,如图9和图10所示。

34.通过上述结构设置,使得扇头5和加热模块7都能够围绕公共转轴31手动翻转,当加热模块7处于第一位置时,其和扇头5作为一个整体可同时绕该公共转轴31实现前后翻转,当加热模块7处于第二位置,即当加热模块7在不工作时,其可以脱离扇头5并位于扇头5的下方,从而扇头5可以单独绕公共转轴31实现手动翻转。扇头5单独或同加热模块7一起通过手动前后翻转可以为用户提供最好的出风角度。

35.需要说明的是,尽管在本实施方式中扇头5和加热模块7是通过用户手动来实现翻转,但在另外的实施方式中,加热模块7的翻转也可以通过步进电机加智能控制来实现。类似地,扇头5的翻转也不限于手动,也可以在其它的实施方式中通过自动机械控制来实现。

36.另外,需要说明的是,尽管在本实施方式中,加热模块7从第一位置到第二位置的转换是通过绕公共转轴31向下翻转,但应当理解的是,在其它的实施方式中,加热模块7也可以采用上翻、左翻或右翻的形式来进入第二位置,例如可以围绕设置于支撑立柱3上的另外一个独立转轴进行翻转。当然,加热模块7也可以在风扇装置100不需要供暖风的情况下从第一位置拿掉或取下进行另外的存放,即在第二位置上,加热模块7可以不再连接于公共转轴31上,例如可以取下单独包装存放,或存放于例如底座1上设置的支座(图未示)上,或隐藏存放于其它地方。

37.如图4至图6所示,并参考图1至图3,公共转轴31构造成三段式结构,其包括经由轴向螺钉39固定在一起的第一转轴段311、第二转轴段312和第三转轴段313;扇头转轴51可手动前后翻转地套装于第二转轴段312上;上述一对模块转轴71可手动上下翻转地分别套装于第一转轴段311和第三转轴段313上。如图6所示,在第一转轴段311面向第二转轴段312的内端上固定有金属穿孔片33,该金属穿孔片33上设置有多个周向均布的穿孔330;如图4所示,在扇头转轴51面向第一转轴段311的一端上对应固定有摩擦弹片53(也可称为金属弹片),摩擦弹片53上设置有四个周向均布的轴向凸起530,该轴向凸起530设置成适于在扇头5被手动前后翻转一定角度后接合金属穿孔片33上对应位置的穿孔330。再如图6所示,在第

一转轴段311和第三转轴段313上分别设置有四个径向均布的阻尼橡胶块37,这些阻尼橡胶块37与模块转轴71的内表面过盈配合。

38.通过上述结构设置,使得公共转轴31与扇头5和加热模块7的组装变得简单、高效;由于带有轴向凸起530的摩擦弹片53和带有穿孔330的金属穿孔片33的布置,使得扇头5能够按照一定角度(例如5

°

)翻转并稳定定位在该倾斜角度上;另外,由于阻尼橡胶块37的设置,使得可与模块转轴71过盈配合,从而在加热模块7翻转过程中起到阻尼的作用,避免加热模块7的快速翻转可能出现的碰撞等。

39.需要说明的是,尽管在本实施方式中是通过提供阻尼橡胶块37来为模块转轴71提供阻尼作用,但在另外的实施方式中,也可以通过设置阻尼铰链来实现阻尼功能。

40.另外,需要说明的是,在本实施方式中,金属穿孔片33是通过其上设置的方孔332与第一转轴段311的内端上的方形凸台(图未示)的过盈配合而卡接并固定在第一转轴段311上。另外,尽管本实施方式中穿孔330的布置个数使得扇头5能够例如以5

°

角度翻转,但在另外的实施方式中也可以改变穿孔330的布置个数,从而改变扇头5每次翻转的角度,例如可以每次按照7.5

°

或其它的角度翻转。类似地,摩擦弹片53上也设置有方孔534(例如沿周向均布四个),这些方孔534也过盈配合扇头转轴51端面上的方形凸台(图未示),通过该结构,摩擦弹片53固定于扇头转轴51上。还再需要说明的是,摩擦弹片53上的轴向凸起530和方孔534的数量也不限于四个,在其它的实施方式中该等数量也可以作出改变。还有,尽管在本实施方式中,第一转轴段311和第三转轴段313上的阻尼橡胶块37分别为四个,但应当理解的是这个数量在其它实施方式中也可以根据需要作出适当的改变。

41.再如图6所示,并参考图1至图3,公共转轴31上设置有第一周向限位法兰315和第二周向限位法兰316,其中,第一周向限位法兰315形成于第一转轴段311的内端的外围上,第二周向限位法兰316形成于第二转轴段312的另一端的外围上,第一转轴段311的外端以及第三转轴段313的外端上分别安装有第一转轴外盖317和第二转轴外盖318,扇头转轴51位于第一周向限位法兰315和第二周向限位法兰316之间,一对模块转轴71分别位于第一转轴外盖317和第一周向限位法兰315之间、第二周向限位法兰316和第二转轴外盖318之间。通过上述法兰和外盖的设置,使得扇头转轴51和模块转轴71能够在轴向上得到有效限位,使结构更加稳固。

42.如图4和图5所示,扇头外框54的顶部设置有固定铰链52,模块外框73的顶部对应设置有适于和固定铰链52卡接的铰链接口72;扇头外框54的两侧部装设有磁铁53,模块外框73的两侧部对应设置有用于与磁铁53吸接在一起的金属块733。当加热模块7进入图1所示的第一位置上时,通过固定铰链52和铰链接口72的接合,固定铰链52可以锁住模块外框73从而避免加热模块7脱离第一位置。进一步,通过磁铁53和金属块733的吸合,加热模块7能够在第一位置上全方位牢靠固定在扇头5上并和扇头5构成一个整体。

43.另外,如图3和图4所示,并参考图1和图8,扇头外框54的底部上还设置有与控制器2电连接的微动开关58,模块外框73的底部上对应设置有开关触发凸起78,当加热模块7从第二位置(见图3)绕公共转轴31向上翻转进入到第一位置(见图1)上时,该开关触发凸起78顶抵该微动开关58从而触发控制器2启动加热模块7接通电源,从而使得加热模块7进入其工作状态。通过上述结构设置,使得加热模块7能够因为进入第一位置触发微动开关58而接通电源进入工作状态,同时也能够因为离开第一位置而释放微动开关58从而断开电源进入

非工作状态。

44.如图7和图8所示,并参考图2和图3,支撑立柱3上对应模块外框73上的铰链接口72装设有锁定铰链32,并且,支撑立柱3上还装设有减震橡胶件34,当加热模块7从第一位置(见图1)到达第二位置时,模块外框73抵靠在该减震橡胶件34上,并且锁定铰链32卡接于铰链接口72内从而使得加热模块7固定在第二位置上。通过减震橡胶件34的设置,使得加热模块7从图1所示的第一位置向下翻转到达图2和图3所示的第二位置上时,能够避免出现与支撑立柱3的任何碰撞和随之而来的震动;通过锁定铰链32的设置以及其与模块外框73上铰链接口72的配合,使得当加热模块7进入第二位置上时,锁定铰链32能够通过与铰链接口72的接合将加热模块7稳固锁定在第二位置上,避免在扇头5左右摇摆时加热模块7跟着摆动。

45.再如图5所示,出风板75通过出风板压板74压紧到模块外框73内,加热单元76在出风板压板74的外侧固定到模块外框73上,进气格栅77固定到加热单元76上,橡胶密封圈79在进气格栅77的外侧固定到加热单元76上。其中,该加热单元76包括ptc加热模块支架760和安装于该ptc加热模块支架760上的ptc加热器组762。在本实施方式中,ptc加热器组762包括十个周向均匀分布的ptc加热器761。当加热模块7在第一位置上时,橡胶密封圈79位于扇头5的出风格栅57的外围上且贴合扇头外框54,从而使得来自扇头5的凉风经由进气格栅77进入加热模块7内,经过ptc加热器组762加热后,经由出风板75吹出。在本实施方式中,出风板75构造为镂空以出风的出风钢板或直接构造成出风格栅的形式。

46.需要说明的是, ptc加热器761是用来对来自扇头5的空气进行加热,尽管在本实施方式中是采用ptc加热器,但其加热功能也可以采用镍铬合金电阻丝、电阻片等来实现,ptc加热只是加热模块7用来加热空气的一种方式。

47.通过上述结构的设置,一方面使得加热模块7的各个部分得到牢靠的组装,另一方面能够保证加热模块7向上翻转到第一位置时能够与扇头5紧密配合(即通过橡胶密封圈79与扇头外框54的紧密贴合),保证扇头5的出风侧(图中右侧)不漏风而直接进入加热模块7,经加热模块7的出风钢板出风。另外,通过ptc加热器组762的结构设置,能够使得来自扇头5的空气在进入加热模块7后得到均匀而快速地加热。

48.需要说明的是,上面提及的金属块733在本实施方式中是直接嵌塑在模块外框73上;进气格栅77通过卡扣770与ptc加热模块支架760的周边配合固定,并通过中心位置的三个固定孔772与ptc加热模块支架760固定;ptc加热模块支架760的周边设置有轴向固定孔763,模块外框73上对应设置有与轴向固定孔763适配的轴向固定销736,从而二者能够相对固定在一起。

49.再如图7和图8所示,在本实施方式中,支撑立柱3包括上支撑柱35和下支撑柱36,下支撑柱36固定于底座1上,上支撑柱35经由扇头摇摆装置4在350

°

范围内可左右摆动地安装于下支撑柱36上。其中,上安装座30设置在上支撑柱35的顶部上,扇头摇摆装置4包括步进电机40并经由下安装座46安装在下支撑柱36上,步进电机40驱动连接上支撑柱35从而能够使得上支撑柱35带动扇头5左右摆动,减震橡胶件34和锁定铰链32都装设于上支撑柱35的底部上。具体地,在本实施方式中,步进电机40的驱动轴41相对下安装座46固定、步进电机40的本体(图未示)与上支撑柱35连接,从而在步进电机40启动后能够驱动上支撑柱35围绕下支撑柱36旋转。需要说明的是,扇头摇摆装置4还包括安装于下安装座46上并与控制器2电连接的双向摆动开关47,以便感测步进电机40的本体的摆动位置,从而通过控制器2控

制步进电机40的正反向运转。通过上述结构设置,使得上支撑柱35能够在扇头摇摆装置4的驱动下350

°

范围内左右摆动,从而在带动扇头5左右摆动的同时,加热模块7也被带着一同摆动,无论是在第一位置还是在第二位置。

50.需要说明的是,尽管在本实施方式中步进电机40的驱动轴41相对下支撑柱36固定,步进电机40的本体与上支撑柱35连接,但应当理解,在另外的实施方式中,该驱动轴41也可以相对上支撑柱35固定,而步进电机40的本体与下支撑柱36连接,目的都是使得上支撑柱35相对下支撑柱36可转动,从而实现扇头摇摆装置4对扇头5的左右摆动的驱动。

51.另外,需要说明的是,尽管在本实施方式中用来起到支撑扇头5及加热模块7的是支撑立柱3,并在其上布置两个安装座以及在上安装座上布置公共转轴,但应当理解的是,支撑立柱3作为本发明的支撑装置不限于上面描述的这种结构,只要能够起到支撑作用和提供可转动功能,支撑立柱3也可以进行替换,例如在数量上可以变为两个、三个、四个支架,或变为一个支撑台面,或变为其它任意可以支撑并能放公共转轴的装置来同时起到支撑和实现转动功能等的结构。凡此种种变化和根据该设计思想作出的各种改进,都在本发明的权利保护范围之内。

52.再如图8所示,并参考图6和图7,上安装座30构成为盒形,并包括座架301、上盖303、公共转轴31以及金属连接件305,其中,座架301固定于上支撑柱35的顶部上,并具有与上支撑柱35同轴的连接件固定螺钉孔302,另外在靠近公共转轴31的位置还设有另一个连接件固定螺钉孔309;金属连接件305借由连接件固定螺钉孔302固定在座架301上,并在其前端通过固定到第二转轴段312上设置的螺钉固定孔3120上而连接到公共转轴31;上盖303和座架301在连接件固定螺钉孔302两侧分别通过螺孔螺栓配合的结构装配在一起。具体地,如图8所示,上盖303上设置有螺栓304,座驾301上对应设置有与该螺栓304适配地螺孔306,当上盖303装配到座驾301上时,螺栓304与螺孔306过盈配合在一起。通过上述结构设置,使得上安装座30既容易装配又结构稳固。

53.另外,需要说明的是,在本实施方式中,控制器2安装于上盖303内,如图8所示。

54.本发明的技术内容及技术特点已揭示如上,然而可以理解,在本发明的创作思想下,本领域的技术人员可以对上述结构作各种变化和改进,包括这里单独披露的或要求保护的技术特征的组合,以及明显地包括这些特征的其它组合。这些变形和/或组合均落入本发明所涉及的技术领域内,并落入本发明权利要求的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1