电化学检测装置及其电极芯片的制作方法

1.本技术涉及电化学检测领域,更具体地说,涉及一种电化学检测装置以及用于该电化学检测装置的电极芯片。

背景技术:

2.近来,电化学检测技术已经越来越多地广泛应用于生物、医学、药学、临床、环境、食品、免疫和核酸杂交分析和工业分析等多个技术领域的检测工作。一般来说,电化学检测技术可以检测微量的目标分析物,如微生物、药物、激素、病毒、抗体、核酸及其他各种蛋白质,不但能够做出目标分析物是否存在的定性判断,也能够对其浓度或含量进行精准的定量分析。

3.在电化学技术进行检测的测量阶段,电源会将预先设定的电压波形施加到布置于检测池的电极芯片上,产生测量信号。因此,对于电化学检测装置来说,检测池以及布置于检测池的电极都是非常重要的核心部件。对于电极芯片的制作,基本上都采用传统的丝网印刷技术,而且这已经成为行业内非常普遍的常规生产制作方案。这是因为,丝网印刷技术本身已经非常成熟,另外其所需原料和工艺过程相对简单且成本低廉。

4.然而,在电化学检测领域,丝网印刷制造的电极芯片的缺点也较为明显,即为电极重复使用时检测结果一致性较差,不能满足重复使用的要求,因此目前利用丝网印刷技术制造的电极芯片均作为一次性耗材来使用。这就给原材料、生产和使用成本以及检测工作效率等因素带来较大的问题。

5.例如,在电化学发光检测仪上使得三联吡啶钌进行氧化还原反应产生光信号。在电化学反应和随后的电极活化和清洗步骤,需要反复使用

‑

2.5~+2.5v的电压。在这样超强的氧化还原反应条件下,丝网印刷的金电极和银电极会很快损坏脱落。银电极表面也会迅速被氧化成氧化银从而失去导电性。采用铜片、不锈钢等金属材料制造的电极,也无法在这种检测条件下进行反复使用。

6.因此,如何为提供一种适用于重复使用的电极芯片方案成为本领域需要解决的技术问题。

技术实现要素:

7.本技术的研发团队经过对传统丝网印刷的电极芯片的反复深入研究后发现,之所以传统丝网印刷制造的电极芯片的可重复性较差,其本质原因在于:利用传统的丝网印刷工艺,只能将很薄的一层电极材料(通常为几微米厚,例如由金、铂等粉末与粘性油墨材料混合而成)印到基底材料上。每一次对电极通电进行电化学反应时,电极材料都会有一些损失或损伤(例如金属粉末会有部分脱落)。研究中还意外的发现,与传统上导体材料在微观层面上的损耗不会影响导体的导电性能的观点不同的是,在丝网印刷的电极中,上述电极材料的微观损耗会直接影响电极的整体结构的完整性,从而影响其电学参数(尤其是电阻)。而且,由于微观层面的损耗具有一定的随机性,因此导致丝网印刷制得的电极的电学

特性也会发生随机性较大的变化。因而,同一个电极不同使用次数间的电极材料的损伤程度不同,导致电极的电学参数也有所不同,进而导致检测结果的一致性较差。这也正是目前丝网印刷制得的电极均按照一次性耗材设计,不用于反复使用的主要原因。

8.而在本技术的技术方案中,恰恰是打破了用于电化学检测的电极芯片采用丝网印刷的技术常规操作,反其道而行之,摈弃丝网印刷的制造工艺,从而实现一种能重复使用的电极芯片制造方案。

9.根据本技术,提出了一种电化学检测装置的电极芯片,其中,该电极非由丝网印刷制造而成,该电极芯片包括:基底,该基底由绝缘材料制成;工作电极、对电极和参比电极,该工作电极、对电极和参比电极彼此相邻且间隔地固定设置于所述基底的表面上;其中,所述工作电极由金或铂制成,厚度为0.01mm至1mm;或所述对电极由金或铂制成,厚度为0.01mm至1mm;或所述参比电极由银或银和氯化银的混合物制成,厚度为0.01mm至1mm,所述参比电极的外表面上覆有氯化银。

10.优选地,所述工作电极和对电极由纯度不小于99%的金制成;或所述参比电极由纯度不小于99%的银制成。

11.优选地,所述工作电极、对电极和参比电极均分别通过将各自预制的金属片焊接或粘贴于所述基底上而固定设置于所述基底;或者所述工作电极、对电极和参比电极通过蚀刻或机械加工而获得。

12.优选地,该电极包括三根导线,每根导线固定设置于所述基底的表面上并分别焊接或通过导电胶连接于所述工作电极、对电极和参比电极。

13.优选地,该电极包括绝缘层,该绝缘层覆盖在所述导线和/或所述工作电极、对电极和参比电极的外侧表面上。

14.优选地,所述工作电极具有圆形、椭圆形、矩形、正多边形形状的第一电极片,该第一电极片与对应的导线直接连接,或者通过与该第一电极片一体制成的第一延伸片而与对应的导线连接。

15.优选地,所述对电极包括具有对电极开放端和对电极连接端的第二电极片,该第二电极片具有弧形形状且围绕在所述工作电极的外侧,所述对电极连接端的末端与对应的导线直接连接,或者所述对电极连接端的末端通过与该对电极连接端一体制成的第二延伸片而与对应的导线连接。

16.优选地,所述第二电极片为较长的圆弧形,与所述工作电极的第一电极片同心地布置且间隔地位于所述工作电极的第一电极片的径向外侧。

17.优选地,所述参比电极包括具有参比电极开放端和参比电极连接端的第三电极片,所述参比电极连接端的末端与对应的导线直接连接,或者所述参比电极连接端的末端通过与该参比电极连接端一体制成的第三延伸片而与对应的导线连接。

18.优选地,该第三电极片为较短的圆弧形,与所述工作电极的第一电极片同心地布置且间隔地位于所述第一电极片的径向外侧,所述第三电极片的参比电极开放端与所述对电极开放端在周向方向上彼此间隔相对布置。

19.优选地,在n次重复电化学检测时,每次在相同的电压值下该电极的电流值分别为i1,

…

,in,所述n个电流值的变异系数cv为0.1%至10%,n为大于等于10的自然数。

20.优选地,所述n个电流值的变异系数cv为0.1%至5%。

21.此外,本技术还提供了一种电化学检测装置,其中,该电化学装置设置有上述电极芯片。

22.根据本技术的技术方案,通过摈弃丝网印刷的制造工艺,使电极芯片具有良好的可重复使用性。

23.本技术的其它特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。

附图说明

24.构成本技术的一部分的附图用来提供对本技术的进一步理解,本技术的示意性实施方式及其说明用于解释本技术。在附图中:

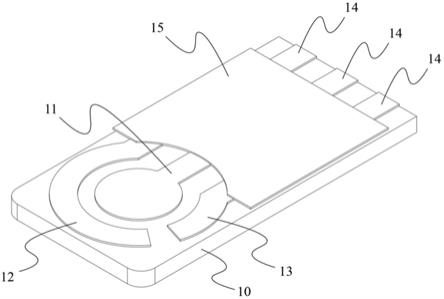

25.图1为根据本技术优选实施方式的电极芯片的立体示意图;

26.图2为图1所示电极芯片的俯视图;

27.图3为图1所示电极芯片的分解示意图;

28.图4a和图4b为根据本技术一种优选实施方式制得的具体电极芯片的示意图;

29.图5为一种丝网印刷的电极芯片的伏安测试实施例的伏安曲线;

30.图6为图4a和图4b所示电极芯片的伏安测试实施例的伏安曲线。

具体实施方式

31.下面将参考附图并结合实施方式来详细说明本技术的技术方案。

32.本技术的技术方案中,提供了电化学检测装置的电极芯片,该电极芯片非由丝网印刷制造而成,该电极芯片的电极金属材料层的厚度至少为0.01mm,所述电极的可重复利用次数至少为数次,优选为数十次或数百次,最优选为千次以上。

33.在传统的丝网印刷方式制成的用于电化学检测装置的电极中,电极金属材料的厚度非常之薄,通常为小于5微米。如上所述,本技术的发明人经过深入研究发现,正是由于该电极金属材料的厚度太薄,并且材料为金粉和胶粘剂的混合物,因此在使用中容易损耗。这是目前可以采购到的丝网印刷电极无法多次反复使用而作为一次性耗材的原因。

34.因此,在本技术的技术方案中,摈弃丝网印刷的制造方式而采用优选的如下所述装配的制造方式,从而提高电极芯片的使用重复性,实现电极芯片的可重复利用次数至少为数十次或数百次,优选为千次以上。可以理解的是,如下所述的装配方式为实现本技术要求保护的电极芯片的优选制造方法,而非唯一的制造方法,例如为了实现电极芯片的可重复利用次数,可以采用蚀刻或机械加工(如铣削等)的方式生产制造。

35.在本技术的技术方案中,将电极金属材料层的厚度选择为至少为0.01mm,并可以0.01mm为单位逐渐增加直至1mm或2mm,从而获得良好的可重复使用性。

36.因此,对于同一个电极来说,可以用于n次重复电化学检测,在相同的电压值下该电极的电流值的分布较为均匀,这一点可以利用统计学加以限定。例如,在n次重复电化学检测时,每次在相同的电压值下该电极的电流值分别为i1,

…

,i

n

,则所述n个电流值的变异系数cv(标准偏差与平均值的之比)为0.1%

‑

10%,优选为0.1%

‑

5%,n为大于等于10的自然数。由此可知,利用本技术的技术方案,用于电化学检测装置的电极芯片在相同电压条件下重复使用时其电流参数差别不大,进而能够确保其重复使用时的检测准确性。

37.以下重点描述根据本技术技术方案的电化学检测装置的电极的结构特征。如图1

至图3所示,电极芯片包括:基底10,该基底由绝缘材料制成;工作电极11、对电极12和参比电极13,该工作电极11、对电极12和参比电极13彼此相邻且间隔地固定设置于所述基底10的表面上;其中,所述工作电极11、对电极12和参比电极13中任意一者的厚度不小于0.01mm。

38.基底10由绝缘材料制成,如各种合适的塑料材料或者用于pcb基底的绝缘材料等。根据不同的绝缘材料,基底10可以为刚度较高的,或者可以具有柔性,类似于柔性线路板的特性。

39.工作电极11、对电极12和参比电极13均通过导线实现电连接。其中,工作电极11是电化学反应发生的位置;对电极12的主要功能为与工作电极形成回路,产生电流;参比电极13的主要功能为电化学反应提供参比电位,从而确定工作电极和参比电极在电化学反应中的电位。虽然图1至图3所示的优选实施方式中图示有工作电极、对电极和参比电极的相对布置方式,但可以理解的是,图示方式为优选的布置方式,而并非对本技术的构成限制。在满足本技术的目的的前提下,也可以具有其他的相对布局方式。

40.将上述各个电极设置于基底10上的方法可以采用多种方式,但排除丝网印刷的方式。例如,所述工作电极11、对电极12和参比电极13均分别通过将各自预制的金属片焊接或粘贴于所述基底10上而固定设置于所述基底;再如,可以在结合有金属层的基底10上,通过蚀刻或机械加工的方式将各个电极之间的金属层去掉,从而形成结合有各个电极片的基底10。此外,该电极可包括三根导线14,每根导线固定设置于所述基底10的表面上并分别焊接或通过导电胶连接于所述工作电极11、对电极12和参比电极13。随后,再在电极片的外侧涂覆或布置绝缘层15,从而使该绝缘层15覆盖在所述导线14和/或所述工作电极11、对电极12和参比电极13的外侧表面上。

41.工作电极、对电极、参比电极的材料为电的良导体材料,如金、铂、碳等。但优选情况下,所述工作电极11由金或铂制成,厚度为0.01mm至1mm;和/或所述对电极12由金或铂制成,厚度为0.01mm至1mm;和/或所述参比电极13由银或银和氯化银的混合物制成,厚度为0.01mm至1mm。优选情况下,本技术使用具有一定厚度的纯金和纯银片来制造电极,并通过在参比电极13的外表面上覆有氯化银来阻止银电极的氧化,从而实现在超强氧化还原反应条件下的千次以上重复使用。

42.之所以对工作电极、对电极和参比电极如此选择材料,是因为金和铂是最常用的电极材料,有优异的导电性、足够的化学稳定性和良好的机械加工性能。进一步优选的,所述工作电极11和对电极12由金制成(纯度不小于99%);和/或所述参比电极13由纯银制成,优选所述参比电极13的外表面上覆有氯化银。

43.以上对工作电极、对电极、参比电极的材料选择进行了详细地描述。从结构上来说,如图1

‑

图3所示的优选实施方式,所述工作电极11可具有圆形或其它形状(如椭圆形、矩形、正多边形等)的第一电极片111,该第一电极片111与对应的导线14直接连接,或者通过与该第一电极片111一体制成的第一延伸片112而与对应的导线14连接。

44.对于对电极12来说,该对电极12包括具有对电极开放端122和对电极连接端123的第二电极片121。该第二电极片121可以具有相对较长的弧形形状(优先为圆弧形)或其它形状,围绕在工作电极外侧。优选情况下,第二电极片121可以为相对较长的弧形,与优选为圆形的第一电极片111同心地布置且间隔地位于所述第一电极片111的径向外侧,所述对电极

连接端123的末端与对应的导线14直接连接,或者所述对电极连接端123的末端通过与该对电极连接端123一体制成的第二延伸片113而与对应的导线14连接。

45.对于参比电极13来说,如图所示,参比电极13包括具有参比电极开放端132和参比电极连接端133的第三电极片131。该第三电极片优选为较短的弧形(优选为圆弧形),与第一电极片111同心地布置且间隔地位于第一电极片111的径向外侧,第三电极片131的参比电极开放端132与所述对电极开放端122在周向方向上彼此间隔相对布置,所述参比电极连接端133的末端与对应的导线14直接连接,或者所述参比电极连接端133的末端通过与该参比电极连接端133一体制成的第三延伸片114而与对应的导线14连接。

46.根据本技术优选实施方式,如图1至图3所示,工作电极具有圆形的第一电极片111,对电极12具有相对较长的圆弧形的第二电极片121,参比电极13具有相对较短的圆弧形的第三电极片131,彼此同心且间隔地布置。尤其是,在各个电极片的末端直接与各自对应的导线14连接或者通过各自一体制成的延伸片与对应的导线连接,从而使得电场更均匀和稳定,进一步提高电化学检测的可重复性、可靠性和准确性。

47.以上对本技术所提供的用于电化学检测装置的电极的特性、材料、制造过程、结构特征均进行了详细地描述。另外,本技术还提供了一种电化学检测装置,其中,该电化学装置设置有上述电极芯片。

48.传统的丝网印刷电极芯片具有体积小、使用方便等特点,被广泛用于科研设备。但是由于丝网印刷点击本身设计为一次性使用的产品,使用成本高并且检测的重复性不佳。不但导致贵重金属的浪费,也给后续回收利用带来较大的压力。同时也大大限制了这一技术用于大量临床样品检测的可行性。本技术所描述的技术突破了丝网印刷电极芯片只能一次性或几次使用的限制,并且保留了电极芯片体积小、使用方便、上样量小等优点,可以制备出能够多次反复使用的小型电极芯片,从而极大地提高了检测的可靠性和重复性,并且有效地降低了检测成本以及废旧电极的回收问题。本技术适合自动化临床样本的电化学和电化学发光等检测,也可以用于便携式电化学工作站等其他应用。

49.为了进一步说明本技术技术方案的优势,下面提供利用电测试的方法分别对丝网印刷制成的电极芯片和本技术所提供的电极芯片进行比较。

50.1.测试环境条件

51.1.1实验设备:dropsens电化学工作站(ustat800,瑞士万通)

52.1.2发光液:0.18m三丙胺,0.3m磷酸缓冲液ph6.8,0.1%triton x

‑

100

53.1.3伏安曲线由dropview软件记录(瑞士万通)

54.2.测试对象

55.2.1电极1(对比用电极,由丝网印刷方式制得):dropsens丝网印刷金电极(drp

‑

c220at,瑞士万通)

56.2.2电极2(根据本技术技术方案制得),其中工作电极和对电极用99.99%金片制成,厚度为0.05mm。参比电极用99.9999%银片制成(表面覆盖氯化银),厚度为0.05mm。工作电极直径为4mm。

57.电极2结构尺寸如图4a和图4b所示,图中尺寸单位为mm。电极1在如图4b所示的俯视图中与电极2尺寸参数基本相同,但二者的制造方法不同,尤其是进而使电极材料的厚度有显著的不同。

58.3.测试过程

59.利用dropsens电化学工作站(ustat800,瑞士万通),通过循环伏安法重复扫描。调节电压曲线为

‑

0.2v至1.5v,速率0.1v/s。取60μl上述发光液加入检测池中,分别对上述电极1和电极2进行伏安曲线的测试。重复上述流程,记录多次测试后电极1和电极2各自的电流曲线的变化。

60.4.对电极1的测试结果

61.如图5所示为电极1的测试结果,其中,记录了在相同电压波形下重复使用20次时其伏安曲线。从图5中可以看出,各次测试中伏安曲线形状变化很大,基本不能得到可重复的检测结果。

62.而且,随着使用次数的增加,电流值下降明显。例如,经过16次的重复使用,在1.3v时的电流值下降了约36%,如下表1所示。16次重复测量结果的变异系数cv=14.2%。

[0063][0064][0065]

表1

[0066]

5.对电极2的测试结果

[0067]

如图6所示为电极2的测试结果,其中记录了在相同电压波形下(该电压波形与对电极1的测试中的电压波形相同)重复使用第601

‑

620次时的伏安曲线。从图6中可以看出,即便是经过了数百次的测试,各次测试中伏安曲线的变化很小。

[0068]

例如,第601

‑

620次各个测试中当电压值为1.3v时,这20次重复测试的电流值的变异系数cv=2.24%,重复性有显著提升,如下表2所示。虽然在1.3v时的电流值下降了约5.5%,这主要是由于重复使用过程中导致的极化现象。将溶液重新混合或者使用新的发光液后,电流值又恢复到原来的数值。

[0069][0070]

[0071]

表2

[0072]

通过以上测试数据表明,在基本相同的条件下,根据本技术技术方案的用于电化学检测装置中的电极具有良好的使用重复性,从而能够替代传统上一次性耗材的丝网印刷制得的电极芯片,减少对此类一次性耗材的电极的依赖。

[0073]

以上详细描述了本技术的优选实施方式,但是,本技术并不限于上述实施方式中的具体细节,在本技术的技术构思范围内,可以对本技术的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本技术的保护范围。

[0074]

另外需要说明的是,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合,为了避免不必要的重复,本技术对各种可能的组合方式不再另行说明。

[0075]

此外,本技术的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合,只要其不违背本技术的思想,其同样应当视为本技术所公开的内容。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1