一种应用于自然教育的参与式生态标识系统规划设计方法与流程

1.本技术涉及生态标识系统规划设计的领域,尤其是涉及一种应用于自然教育的参与式生态标识系统规划设计方法。

背景技术:

2.目前,自然保护地、城市公园绿地正日益成为开展自然教育活动的良好载体,完备且具有一定科学性、趣味性、互动性的生态标识系统可以满足不同年龄层人群对生态科普的多元需求,有利于发挥各类场所的自然教育职能,让更多人享受绿色福祉,同时,还具有很好的景观价值。

3.发明人认为,自然保护地、公园绿地中的生态标识系统普遍存在种类单一、可读性差、不能充分体现场所特色、不能满足不同年龄层人群的多元需求、不能很好的融入场所的生态景观、不能与自然教育活动有效结合等问题,对场所的自然教育职能和景观效果均带来不利影响。

技术实现要素:

4.为了使生态标识系统能更好地发挥自然教育职能,提高景观效果,本技术提供一种应用于自然教育的参与式生态标识系统规划设计方法。

5.本技术提供的一种应用于自然教育的参与式生态标识系统规划设计方法采用如下的技术方案:一种应用于自然教育的参与式生态标识系统规划设计方法,其特征在于:包括以下步骤:s1、规划设计者开展场所系统调查,提出当前生态标识系统存在的问题;s2、建立规划素材库,根据当前生态标识系统存在的问题,分析现状问题,建立规划素材库,作为生态标识系统规划设计过程中材质选择、元素提取和素材内容加工的工作基础;s3、开展生态标识系统设计;s4、开展问卷调查,得出修改建议;s5、根据s4中的修改建议进行修改和反馈。

6.通过采用上述技术方案,在进行生态标识系统规划时,首先对场所进行调查,发现问题并对问题进行整合归纳,然后建立素材库,对问题进行分析,有针对性地找到解决问题的办法,作为标识系统材质选择、元素提取和素材内容加工的工作基础,然后以此为基础进行标识系统的设计,与此同时,开展问卷调差,征求各方面的意见后形成修改建议,作为标识系统修改的基础,经过反复的修改,使标识系统能更好地体现场所特色,满足不同年龄层人群的多元需求,更好地与生态景观相融合并有效的与教育活动相结合,使生态标识系统能更好地发挥自然教育职能,提高景观效果。

7.可选的,所述s1中调查内容主要包括:场所职能,根据自然保护地、城市公园绿地的功能要求,管理者的管理需求,场所的使用人群,人群的使用习惯等确定场所的职能。

8.通过采用上述技术方案,可以使标识系统能更好地与场所的功能,管理者的需求以及使用人群的需求相匹配。

9.可选的,所述s1中调查内容还包括:自然资源;自然地理情况和历史人文情况。

10.通过采用上述技术方案,对自然因素例如当地的生态环境、动植物资源和地质资源等进行调查,可以确定不同季节的生态景观,使标识系统能更好地与自然环境相融合,通过对所在地的自然地理情况和历史文化资源进行全面的调查和分析,可以将一些历史文化融入到标识系统中,进一步提高表示系统的自然教育职能和景观效果。

11.可选的,所述s1中调查内容还包括:场所游步道系统现状和标识牌设置现状,场所活动开展情况。

12.通过采用上述技术方案,游步道系统既是路,也是景,是连接各个景点之间的纽带,通过视觉美观性和游客的行为体验两方面了解场所内现有游步道系统的问题;通过既有标识牌的形状、大小、材质、内容、布设方式等可以了解标识牌的布设现状,发现既有标识牌存在的问题;通过调研已经开展过的自然教育活动,分析自然教育活动效果,总结经验和教训,并对遇到的问题寻求合适的解决方案。综上所述,通过对场所内既有的标识系统进行调查,总结发现既有标识系统以及自然教育存在的问题,为新标识系统的构建提供素材。

13.可选的,所述s1中调查内容还包括:场所色彩、声音、形状等非生物因素调查,了解使用者的偏好。

14.通过采用上述技术方案,色彩、声音和形状是自然园区的重要组成部分之一,例如植物的颜色、山体的形状和颜色、流水的颜色和声音等,人们也最容易接受来自自然界最原始的声音和色彩,因此标识牌的设计要符合规范性原则,既要保证信息准确的表达和被识别,也要与自然的色彩、声音和形状相协调,达到美而和谐的效果,给人以较强的感官冲击。

15.可选的,s3中标识牌的设计内容包括:(1)标识内容设计;(2)材质、大小、颜色、形状、布设方式的设计;(3)管理需求、功能需求设计;(4)景观融合性设计。

16.通过采用上述技术方案,在设置标识系统时,首先要明确标识系统的主要功能是满足人们的使用,例如指引方向、线路的引导、动植物知识的学习、记录历史沿革等,因此标识内容需要清晰直观,信息传达要准确,其次,通过材质、大小、颜色、形状的设计,使标识系统与自然景观相融合,给人美而和谐的感受,在空间布设上,从游客的角度出发,满足游客的需要,在游客需要时能及时出现在游客面前。从而进一步提高生态标识系统的自然教育职能和景观效果。

17.可选的,所述s4中问卷调查的流程包括:前期意向征求、中期方案比选和后期方案意见征求,得出生态标识系统设计的修改意见。

18.通过采用上述技术方案,能够保证调查结果的质量,使问卷调查结果更加清晰明确,针对性更强,从而使修改意见更具有参考性。

19.可选的,所述s4中问卷调查的人群包括自然保护地、城市公园绿地等场所的管理者,自然教育活动的组织者,场所使用者。

20.通过采用上述技术方案,因为不同的利益相关者,关注问题的重点不同,针对同一问题考虑的方向也存在区别,通过对不同利益相关这进行全面的调研,进一步保证调查结果的质量。

21.可选的,所述场所使用者涉及不同年龄层、不同学历、不同需求。

22.通过采用上述技术方案,不同年龄、不同学历和不同需求的使用者,会有不同的需求,通过全面的调查,从而使标识系统能够满足绝大多数使用者的需求。

23.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:

1.通过开展场所系统调查、建立规划素材库、开展生态标识系统设计、开展问卷调查,得出修改建议、根据修改建议进行修改和反馈等步骤构建标识系统,可以使标识系统能更好地体现场所特色,满足不同年龄层人群的多元需求,更好地与生态景观相融合并有效的与教育活动相结合,使生态标识系统能更好地发挥自然教育职能,提高景观效果;2.通过调查确定场所职能,可以使标识系统能更好地与场所的功能,管理者的需求以及使用人群的需求相匹配;3.通过对所在地的自然地理情况和历史文化资源进行全面的调查和分析,可以将一些历史文化融入到标识系统中,进一步提高表示系统的自然教育职能和景观效果;4.通过对不同年龄、不同学历、不同需求的利益相关者进行全面的调研,进一步保证调查结果的质量,使问卷调查结果更加清晰明确,针对性更强,从而使修改意见更具有参考性。

附图说明

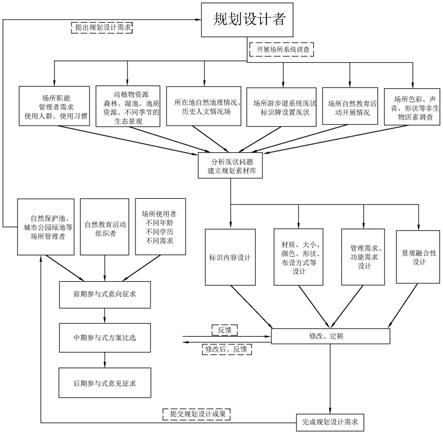

24.图1是本技术实施例中一种应用于自然教育的参与式生态标识系统规划设计方法的流程图。

具体实施方式

25.以下结合附图1对本技术作进一步详细说明。

26.本技术实施例公开一种应用于自然教育的参与式生态标识系统规划设计方法。生态标识系统是通过动植物物种建立的具有地域生态和文化特征的标识系统,通过生态标识系统的规划设计,可以融入场所的生态景观和人文历史沿革,完善生态体系的科普教育功能。参照图1,应用于自然教育的参与式生态标识系统规划设计方法包括以下步骤:s1、规划设计者开展场所系统调查,提出当前生态标识系统存在的问题,调查内容主要包括:(1)场所职能;根据自然保护地、城市公园绿地的功能要求,管理者的管理需求,场所的使用人群,人群的使用习惯等确定场所的职能。

27.(2)自然资源;调查当地的生态环境、动植物资源和地质资源等,例如森林资源、湿地资源、动物种类(昆虫、鸟类、哺乳动物)、植物识别等,确定不同季节的生态景观。

28.(3)自然地理情况和历史人文情况;对所在地的自然地理情况和历史文化资源进行全面的调查和分析,因地制宜,传承历史风貌。不同景区内的标识要结合景区特色来设计,而不是千篇一律,可以将一些民族特色、当地的风俗文化融入标识中,体现自然朴实的特点。

29.(4)场所游步道系统现状和标识牌设置现状;游步道系统既是路,也是景,是连接各个景点之间的纽带,通过视觉美观性和游客的行为体验两方面了解场所内现有游步道系统的问题。通过既有标识牌的形状、大小、材质、内容、布设方式等可以了解标识牌的布设现状,目前标识牌的设计形式较为单一,一般为四方形的木牌或者金属牌,元素较少,没有突出的特色。

30.标识牌在设计时,文案的设计内容需要清晰直观,外观的设计造型和设计风格需要突出艺术性、生态性和功能性,根据场所自然环境与人文特色的不同,标识牌色调的冷暖

强弱要与周围的环境适应,标识牌的布设方式需要对生态空间的布局起到良好的导向作用,标识牌通过自身各种元素的有机组合,与场所的类型、特色和环境相辅相成。

31.(5)场所活动开展情况。调研已经开展过的自然教育活动,通过效果分析,总结经验和教训,并对遇到的问题寻求合适的解决方案。

32.(6)场所色彩、声音、形状等非生物因素调查,了解使用者的偏好。色彩、声音和形状是自然园区的重要组成部分之一,例如植物的颜色、山体的形状和颜色、流水的颜色和声音等,人们也最容易接受来自自然界最原始的声音和色彩,因此标识牌的设计要符合规范性原则,既要保证信息准确的表达和被识别,也要与自然的色彩、声音和形状相协调,达到美而和谐的效果,给人以较强的感官冲击。

33.s2、根据当前生态标识系统存在的问题,分析现状问题,建立规划素材库,作为生态标识系统规划设计过程中材质选择、元素提取和素材内容加工的工作基础。

34.s3、开展生态标识系统设计,设计内容包括:(1)标识内容设计;标识牌最主要的作用之一是要满足人们的使用,例如指引方向、线路的引导、动植物知识的学习、记录历史沿革等,标识内容不仅需要有艺术性、趣味性,还需要清晰直观,信息传达要准确。

35.(2)材质、大小、颜色、形状、布设方式的设计;标识牌的造型创意、大小、色彩和取材上都要考虑与环境相协调,形成具有特色的景观效果,给人美而和谐的感受;在空间布设上,要从游客的角度出发,在游客需要获取导向、景点或公共信息之前,能及时出现在游客面前,此外,标识牌的摆放要合理,在对景观做出解释的同时,避免对景观造成遮挡,要与景观合理的融合。

36.(3)管理需求、功能需求设计;根据管理者实际的需求和所需的功能进行设计,例如解说用标识牌要起到信息传递和解释说明作用,导向牌要起到指示和导向作用。

37.(4)景观融合性设计。每一个标识牌都不能脱离环境单独存在,根据实际场景的不同,标识牌的材质、大小、颜色、形状、布设方式也要灵活多变,不古板、不张扬,融入景观、融入人文,满足人们需求的同时,与景观有机结合,起到画龙点睛之笔。

38.s4、开展问卷调查;根据s1中当前生态标识系统存在的问题,面向自然保护地、城市公园绿地等场所的管理者,自然教育活动的组织者,以及不同年龄层、不同学历、不同利益相关方(不同需求)的场所使用者开展问卷调查,调查的流程包括:前期意向征求、中期方案比选和后期方案意见征求,得出生态标识系统设计的修改意见。

39.s5、反馈和修改;根据问卷调查的结果对生态标识系统设计的结果进行修改和反馈,最终形成种类丰富协调、充分体现场所特色、满足不同年龄层人群的多元需求、景观融合性好、与自然教育活动有效结合的生态标识系统。

40.s6、完成规划设计需求,向场所管理者提高规划设计成果。

41.本技术实施例一种应用于自然教育的参与式生态标识系统规划设计方法的实施原理为:在进行生态标识系统规划时,首先开展场所系统调查,根据多方利益相关者的需求,确定场所职能;调查当地的生态环境、动植物资源和地质资源等,确定不同季节的生态景观;对所在地的自然地理情况和历史文化资源进行全面的调查和分析,在标识系统中融入历史风貌;调查场所游步道系统现状、标识牌设置现状和已经开展过的自然教育活动,总结归纳现有问题,并对遇到的问题寻求合适的解决方案,为新标识系统的构建提供素材;调

查自然园区的色彩、声音和形状等非生物因素,可以使标识系统与自然景观相协调,达到美而和谐的效果,给人以较强的感官冲击。

42.根据当前生态标识系统存在的问题,分析现状问题,建立规划素材库,作为生态标识系统规划设计过程中材质选择、元素提取和素材内容加工的工作基础,然后进行生态标识系统设计,在设置标识系统时,首先要明确标识系统的主要功能是满足人们的使用,例如指引方向、线路的引导、动植物知识的学习、记录历史沿革等,因此标识内容需要清晰直观,信息传达要准确,其次,通过材质、大小、颜色、形状的设计,使标识系统与自然景观相融合,给人美而和谐的感受,在空间布设上,从游客的角度出发,满足游客的需要,在游客需要时能及时出现在游客面前。从而进一步提高生态标识系统的自然教育职能和景观效果。

43.与此同时,开展问卷调差,当前生态标识系统存在的问题,面向自然保护地、城市公园绿地等场所的管理者,自然教育活动的组织者,以及不同年龄层、不同学历、不同利益相关方的场所使用者开展问卷调查,经过前期意向征求、中期方案比选和后期方案意见征求等流程,保证调查结果的质量,使问卷调查结果更加清晰明确,针对性更强,从而得出更具有参考性的修改意见,根据问卷调查得出的修改意见,对生态标识系统设计的结果进行修改和反馈,最终形成种类丰富协调、充分体现场所特色、满足不同年龄层人群的多元需求、景观融合性好、与自然教育活动有效结合的生态标识系统。综上所述,通过开展场所系统调查、建立规划素材库、开展生态标识系统设计、开展问卷调查,得出修改建议、根据修改建议进行修改和反馈等步骤构建标识系统,可以使标识系统能更好地体现场所特色,满足不同年龄层人群的多元需求,更好地与生态景观相融合并有效的与教育活动相结合,使生态标识系统能更好地发挥自然教育职能,提高景观效果。

44.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1