一种天线和通信设备的制作方法

1.本技术涉及通信技术领域,尤其涉及一种天线和通信设备。

背景技术:

2.在目前的无线通信设备中,所采用的天线主要以半波偶极子天线为主。半波偶极子天线作为一种常用的窄带天线,具有水平面全向的辐射方向等特点,最大增益一般在2dbi左右。在实际应用中,半波偶极子天线一般包括一对对称设置的导体构成,且两个导体相互靠近的两端分别与馈电线相连,其中,两个导体长度的总和大致等于其工作频率的一半。随着天线工作频率的不断提高,天线所发射的电磁波的频率也随之提高。但是,相较于低频电磁波,在相同传播距离下,高频电磁波的会有明显的衰减,且绕设能力和墙体穿透能力都存在明显不足。但是,由于半波偶极子所发射的电磁波频率与其尺寸高度相关,导致半波偶极子天线只能产生单一频带的波束,且在垂直方向上的增益较低,无法实现全区域的覆盖。

技术实现要素:

3.本技术提供了一种覆盖范围广、有利于实现高增益和多波束特性的天线和通信设备。

4.一方面,本技术提供了一种天线,包括介质基板、折合振子和n个对称振子。其中,介质基板上设有集合线,且集合线具有第一端和第二端。折合振子设置在介质基板上,折合振子位于集合线的第一端,并与集合线连接。n个对称振子,设置在介质基板上,且n个对称振子与集合线连接,其中,n为大于或等于1的整数。

5.天线满足:

[0006][0007]

在n大于1时,n个对称振子由集合线的第一端向第二端依次设置,且n个对称振子满足:

[0008][0009]

其中,n为对称振子的序号,且自集合线的第一端向第二端顺序递增;r

折

为折合振子到天线的虚拟顶点的距离;rn为第n个对称振子到天线的虚拟顶点的距离。ln为第n个对称振子的长度;l

n+1

为第n+1个对称振子的长度。rn为第n个对称振子到天线的虚拟顶点的距离;r

n+1

为第n+1个对称振子到天线的虚拟顶点的距离。dn为第n个对称振子与第n+1个对称振子的间距;d

n+1

为第n+1个对称振子与第n+2个对称振子的间距。τ为天线的集合因子。

[0010]

在本技术提供的天线中,折合振子作为对称振子的顶部激励单元,可以实现高频带宽控制。或者,也可以理解为,折合振子的工作频率决定着整个天线的最高工作频率,最长的对称振子的工作频率决定着整个天线的最低工作频率。即整个天线通过折合振子和对称振子共同实现不同频段的带宽控制,从而有利于增加天线的工作带宽。另外,当需要对天

线的工作带宽进行调整时,只需要对折合振子和对称振子的尺寸等因数进行独立调整即可,从而增加了调整时的便利性。另外,折合振子由于具有较强垂直方向上的辐射增益,且对称振子具有水平面全向的辐射方向等特点。将折合振子和对称振子按照上述的尺寸要求进行排布后,折合振子和对称振子所产生的电磁波能够实现相干叠加,从而能够实现多波束特性。因此,通过折合振子和对称振子的叠加,有利于实现天线的全向覆盖范围。例如,当配备有上述天线的无线路由器应用到多楼层结构中时,不仅能够保证同楼层内wifi信号的覆盖范围,还能够提升上、下楼层wifi信号的覆盖范围。

[0011]

另外,当对称振子的设置数量为多个时,通过上式的尺寸约束对多个对称振子的位置进行排布,能够有效提升天线的带宽,且有利于实现多波束特性,从而有利于实现天线的全兴覆盖范围。

[0012]

在具体设置时,集合线可以包括第一微带线和第二微带线。其中,第一微带线和第二微带线相互平行设置,且具有间隙。折合振子包括第一连接臂和第二连接臂,第一连接臂与第一微带线连接,第二连接臂与第二微带线连接。每个对称振子可以包括第一振臂和第二振臂,且第一振臂和第二振臂关于集合线对称设置。折合振子和对称振子可用于将电流能量转化为电磁能量并辐射出去,或者用于接收电磁能量并转化为电流能量,并通过集合线传输至相关馈电组件中(如馈电信号发射器、馈电信号接收器等)。

[0013]

其中,为了满足天线与相关馈电组件之间的连接,天线可以通过同轴线缆的一端进行连接,同轴线缆的另一端可以与相关馈电组件进行连接。同轴线缆一般包括缆芯和位于缆芯外围的外导体。在具体实施时,第一连接臂可以设置用于与同轴线的内导体连接的第一馈电端,第二连接臂可以设置用于与同轴线的外导体连接的第二馈电端。考虑到外导体的尺寸大于缆芯的尺寸,因此,在具体设置时,第二馈电端的宽度大于第一馈电端的宽度。从而可以提升天线与同轴线缆之间的连接效果。在另一些实施方式中,第二馈电端还可以设置通孔,同轴线的内导体穿设通孔后可以与第一馈电端连接。从而可以保证天线与同轴线缆之间的连接效果。

[0014]

另外,在具体设置时,第一微带线、第二微带线、n个对称振子和折合振子既可以设置在介质基板的同一板面上,也可以设置在介质基板的不同板面上。

[0015]

例如,第一微带线和第一振臂可以设置在介质基板的第一板面,第二微带线和第二振臂可以设置在介质基板的第二板面。其中,第一板面和第二板面为相背离的两个板面。

[0016]

在一些实施方式中,对称振子中还包括同轴设置的第一辅助振臂和第二辅助振臂,第一辅助振臂和第二辅助振臂关于集合线对称设置。其中,第一辅助振臂可以位于第一微带线的一侧,且第一辅助振臂靠近第一微带线的一端与第一微带线连接。第二辅助振臂可以设置在第二微带线的一侧,且第二辅助振臂靠近第二微带线的一端与第二微带线连接。其中,第一辅助振臂与第一振臂相邻设置,第二辅助振臂与第二振臂相邻设置。通过第一辅助振臂和第二振臂可以有效提升天线的辐射性能,从而有利于提升其信号辐射范围。

[0017]

在具体设置时,第一辅助振臂相较于第一振臂靠近集合线的第一端进行设置。第二辅助振臂相较于第二振臂可以靠近集合线的第一端进行设置。

[0018]

另外,第一辅助振臂的长度与第一振臂的长度可以相同也可以不同。相应的,第二辅助振臂的长度与第二振臂的长度可以相同也可以不同。

[0019]

在一些实现方式中,第一振臂的延伸端和第一辅助振臂的延伸端可以相互连接。

第二振臂的延伸端和第二辅助振臂的延伸端也可以相互连接。

[0020]

另外,本技术实施例还提供了一种通信设备,包括信号处理电路和上述的天线,信号处理电路可以通过同轴线缆与天线电连接。其中,通信设置可以是无线路由器、手机、平板电脑等。信号处理电路与天线电连接,以输入或输出射频信号。该电子设备的天线性能较佳,能够实现较宽的频带和全向覆盖范围。

附图说明

[0021]

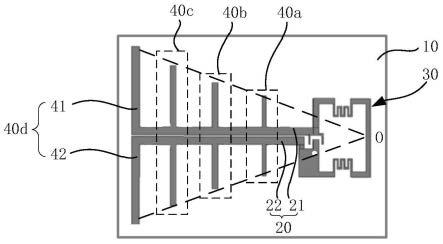

图1为本技术实施例提供的一种天线的平面结构示意图;

[0022]

图2为本技术实施例提供的一种同轴线缆的截面图;

[0023]

图3为本技术实施例提供的另一种天线的平面结构示意图;

[0024]

图4为本技术实施例提供的另一种天线的平面结构示意图;

[0025]

图5为本技术实施例提供的另一种天线的平面结构示意图;

[0026]

图6为本技术实施例提供的另一种天线的平面结构示意图;

[0027]

图7为本技术实施例提供的一种天线的顶视图;

[0028]

图8为本技术实施例提供的一种天线的仰视图;

[0029]

图9为本技术实施例提供的一种天线的电流分布仿真图;

[0030]

图10为本技术实施例提供的一种天线的辐射强度的仿真图;

[0031]

图11为对应图10的天线辐射方向图;

[0032]

图12为本技术实施例提供的一种天线的辐射强度的仿真图;

[0033]

图13为对应图12的天线辐射方向图;

[0034]

图14为本技术实施例提供的一种天线的辐射强度的仿真图;

[0035]

图15为对应图14的天线辐射方向图。

具体实施方式

[0036]

为了使本技术的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本技术作进一步地详细描述。

[0037]

为了方便理解本技术实施例提供的天线,下面首先介绍一下其应用场景。

[0038]

本技术实施例提供的天线可以应用在通信设备中,用于使通信设备接收或发送无线信号,以实现无线通信功能。该通信设备可以为无线路由器、手机、平板电脑、笔记本电脑、车载设备、可穿戴设备等。

[0039]

以路由器为例,路由器通常依靠天线产生具有一定覆盖范围的wifi信号。位于该覆盖范围内的手机、平板电脑等设备可以与路由器实现信号互联。为了实现更高速率的信号传输,wifi信号的覆盖频段逐渐由2g覆盖到5g甚至更高的频段。在目前的路由器中,所采用的天线主要以半波偶极子天线为主。半波偶极子天线作为一种常用的窄带天线,具有水平面全向的辐射方向等特点,最大增益一般在2dbi左右。随着天线工作频率的不断提高,天线所发射的电磁波的频率也随之提高。但是,相较于低频电磁波,在相同传播距离下,高频电磁波的会有明显的衰减,且绕设能力和墙体穿透能力都存在明显不足。但是,由于半波偶极子所发射的电磁波频率与其尺寸高度相关,导致半波偶极子天线只能产生单一频带的波束,且在垂直方向上的增益较低,无法实现全区域的覆盖。

[0040]

另外,对于常规的定向天线,往往呈现的是单波束特性,在提升增益的过程中,其覆盖范围会有所降低。相应的,在增加其覆盖范围的过程中,其增益会有明显的降低。因此,对于定向天线,增益和覆盖范围是一个此消彼长的关系,从而不能同时实现高增益和较大的覆盖范围的效果。

[0041]

为此,本技术实施例提供了一种增益较大,有利于实现全向覆盖范围的天线。

[0042]

为了使本技术的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图和具体实施例对本技术作进一步地详细描述。

[0043]

以下实施例中所使用的术语只是为了描述特定实施例的目的,而并非旨在作为对本技术的限制。如在本技术的说明书和所附权利要求书中所使用的那样,单数表达形式“一个”、“一种”、“上述”、“该”和“这一”旨在也包括例如“一个或多个”这种表达形式,除非其上下文中明确地有相反指示。还应当理解,在本技术以下各实施例中,“至少一个”、“一个或多个”是指一个、两个或两个以上。术语“和/或”,用于描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系;例如,a和/或b,可以表示:单独存在a,同时存在a和b,单独存在b的情况,其中a、b可以是单数或者复数。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。

[0044]

在本说明书中描述的参考“一个实施例”或“一些实施例”等意味着在本技术的一个或多个实施例中包括结合该实施例描述的特定特征、结构或特点。由此,在本说明书中的不同之处出现的语句“在一个实施例中”、“在一些实施例中”、“在其他一些实施例中”、“在另外一些实施例中”等不是必然都参考相同的实施例,而是意味着“一个或多个但不是所有的实施例”,除非是以其他方式另外特别强调。术语“包括”、“包含”、“具有”及它们的变形都意味着“包括但不限于”,除非是以其他方式另外特别强调。

[0045]

如图1所示,在本技术提供的一个实施例中,天线包括介质基板10以及设置在介质基板10上的折合振子30和四个对称振子。其中,四个对称振子分别为对称振子40a、对称振子40b、对称振子40c和对称振子40d。四个对称振子由集合线20的第一端向第二端(即由右向左)依次设置,且四个对称振子满足:

[0046][0047]

其中,n为对称振子的序号,且自集合线20的右端向左端顺序递增。即由右到左分别为第一个对称振子40a、第二个对称振子40b、第三个对称振子40c和第四个对称振子40d。

[0048]

ln为第n个对称振子的长度。例如,在第四个对称振子40d中,对称振子40d的长度为第一振臂41和第二振臂42的长度总和。通常情况下,对称振子的长度约等于其所发射(或接收)电磁波的波长的一半。

[0049]

l

n+1

为第n+1个对称振子的长度。

[0050]dn

为第n个对称振子与第n+1个对称振子的间距;d

n+1

为第n+1个对称振子与第n+2个对称振子的间距。τ为天线的集合因子。

[0051]rn

为第n个对称振子到天线的虚拟顶点的距离;r

n+1

为第n+1个对称振子到天线的虚拟顶点的距离。在图1中所示出的天线结构中,四个对称振子40的长度满足从大到小的渐变关系,因此,位于集合线20上侧的对称振子40的顶端位于同一直线上。相应的,位于集合线20下侧的对称振子40的顶端也位于同一直线上。两条直线的交点便构成该虚拟顶点o。

[0052]

概括来说,在具体应用时,天线中可以包含n个对称振子,且n个对称振子由集合线

的第一端向第二端依次设置,且n个对称振子满足上式(1)的尺寸要求。

[0053]

其中,通过上式(1)的尺寸要求,可以使相邻的对称振子在不同相位和幅度下工作,并利用多个对称振子在不同方向上的电磁波相干叠加,实现多波束特性,从而有利于提升天线的信号辐射范围。

[0054]

在具体应用时,可以根据实际需求对τ的取值进行合理选择,例如,τ的取值可以为0.5、0.6、0.7等,本技术对此不作限定。

[0055]

可以理解的是,在具体应用时,对称振子的设置数量可以是大于或等于1的任何数值。例如,天线中可以包含2个、3个或者更多个对称振子,本技术对对称振子的设置数量不作限制。

[0056]

另外,在具体应用时,对称振子40的设置数量也可以是一个。

[0057]

例如,如图2所示,在本技术提供的一个实施例中,天线包括介质基板10以及设置在介质基板10上的折合振子30和一个对称振子40。介质基板10上设有集合线20;且折合振子30位于集合线20的第一端(图中的右端),并与集合线20连接。具体来说,集合线20包括第一微带线21和第二微带线22,第一微带线21和第二微带线22相互平行设置,且具有间隙。折合振子30包括第一连接臂31和第二连接臂32,第一连接臂31与第一微带线21连接,第二连接臂32与第二微带线22连接。对称振子40包括第一振臂41和第二振臂42,且第一振臂41和第二振臂42关于集合线20对称设置。折合振子30和对称振子40可用于将电流能量转化为电磁能量并辐射出去,或者用于接收电磁能量并转化为电流能量。且天线满足:

[0058][0059]r折

为折合振子30到天线的虚拟顶点o的距离。

[0060]rn

为对称振子40到天线的虚拟顶点的距离。

[0061]

τ为天线的集合因子。在实际应用中,τ具体可以是0.5、0.6、0.7等小于1且大于0的数值。

[0062]

概括来说,在本技术实施例提供的天线中,可以仅保留一个对称振子40和折合振子30,且对称振子40和折合振子30可以按照上式(2)的尺寸要求进行排列。

[0063]

在本技术实施提供的天线中,折合振子30作为对称振子40的顶部激励单元,可以实现高频带宽控制。或者,也可以理解为,折合振子30的工作频率决定着整个天线的最高工作频率,对称振子40的工作频率决定着整个天线的最低工作频率。即整个天线通过折合振子30和对称振子40共同实现不同频段的带宽控制,从而有利于增加天线的工作带宽。另外,当需要对天线的工作带宽进行调整时,只需要对折合振子30和对称振子40的尺寸等因数进行独立调整即可,从而增加了调整时的便利性。另外,折合振子30由于具有较强垂直方向上的辐射增益,且对称振子40具有水平面全向的辐射方向等特点。将折合振子30和对称振子40按照上述的尺寸要求进行排布后,折合振子30和对称振子40所产生的电磁波能够实现相干叠加,从而能够实现多波束特性。因此,通过折合振子30和对称振子40的叠加,有利于实现天线的全向覆盖范围。例如,当配备有上述天线的无线路由器应用到多楼层结构中时,不仅能够保证同楼层内wifi信号的覆盖范围,还能够提升上、下楼层wifi信号的覆盖范围。

[0064]

在具体实施时,介质基板10可以是印制电路板、柔性电路板等结构。集合线20可以采用光刻等工艺形成在介质基板10上。其中,第一微带线21和第二微带线22的宽度尺寸可

以相同,以保证对称振子40和折合振子30的工作稳定性。在具体实施时,集合线20也可以称为平行带线。其中,第一微带线21和第二微带线22之间可以保持相互平行或近似平行的关系。

[0065]

在具体实施时,折合振子30可以采用现有技术中较为常见的折合振子30,或者也可以对折合振子30进行小型化处理。

[0066]

例如,在本技术提供的实施例中,折合振子30的第三连接臂33中设有弯折结构331,第四连接臂34中设有弯折结构341。通过弯折结构331和弯折结构341有利于实现折合振子30的小型化,从而降低折合振子30的体积。另外,通过弯折结构331和弯折结构341还有利于降低折合振子30的谐振频率,使折合振子30处于正常的工作频段内。

[0067]

另外,请参阅图3。在实际应用中,天线需要通过同轴线缆50与信号处理电路进行连接。其中,同轴线缆50一般包括缆芯51和包裹在缆芯51外围的筒形外导体52。折合振子30作为天线的激励单元,需要与同轴线缆50进行连接。

[0068]

请结合参阅图2和图3。具体来说,折合振子30的第一连接臂41上设有第一馈电端311,第二连接臂42上设有第二馈电端321。其中,第二馈电端321具有通孔,同轴线缆50的缆芯51穿过通孔后,与第一馈电端311连接,同时,同轴线缆50的外导体52与第二馈电端321连接。在具体实施时,同轴线缆50可以采用正交的方式进行出线。例如,同轴线缆50的缆芯51和外导体52可以垂直于基板10进行出线,从而使得同轴线缆50与天线之间电磁耦合较弱,从而降低同轴线缆50中对天线辐射性能的影响。

[0069]

考虑到同轴线缆50的外导体52尺寸大于缆芯51的尺寸,因此,为了使得同轴线缆50能够与天线之间实现良好的连接,第二馈电端321的宽度大于第一馈电端311的宽度。从而在保证了天线小型化的同时,能够实现同轴线缆50与天线之间的良好连接。可以理解的是,在本技术提供的实施例中,第二连接臂3232的宽度尺寸大于第一连接臂3131的宽度尺寸。然而在其他的实施方式中,也可以对第二连接臂3232的局部进行加宽处理。

[0070]

另外,为了改善折合振子30的阻抗,在本技术提供的实施例中,第一连接臂31的下端具有朝下设置的u形结构。相应的,在第二连接臂32的上端,设有凸出部,且凸出部延伸至u形结构内。

[0071]

可以理解的是,在具体应用时,可以根据不同需求对折合振子30的结构进行合理选择和调整,本技术对此不作限定。

[0072]

另外,在进行制作时,折合振子30可以通过光刻等工艺形成在介质基板10上。其中,折合振子30的长度(即第一连接臂31和第二连接臂32的长度总和),可以根据所需的天线带宽需求进行合理调整,本技术对此不作限定。

[0073]

对于对称振子40,在进行制作时,可以采用光刻等工艺形成在介质基板10上,且对称振子40的长度(即第一振臂41和第二振臂42的长度总和),可以根据所需的天线带宽需求进行合理调整,本技术对此不作限定。其中,对称振子也可以理解为偶极子、半波振子等。第一振臂41和第二振臂42对称设置指的是位置上的对称,在具体实施时,第一振臂41和第二振臂42的结构尺寸可以相同也可以不同。

[0074]

另外,在具体应用时,单个对称振子中还可以包括第一辅助振臂和第二辅助振臂。

[0075]

如图4所示,以第一对称振子40d为例。在本技术提供的一个实施例中,第一对称振子40d中包括第一振臂41、第二振臂42、第一辅助振臂43和第二辅助振臂44。其中,第一振臂

41和第二振臂42同轴设置,且关于集合线20对称设置。第一辅助振臂43和第二辅助振臂44同轴设置,且关于集合线20对称设置。第一辅助振臂43位于第一振臂41的右侧,且保持间隙,第二辅助振臂44位于第二振臂42的右侧,且保持间隙。通过增加第一辅助振臂43和第二辅助振臂44,可以提升第一对称振子40d的电磁辐射效率和接收能力。

[0076]

在具体实施时,第一振臂41和第一辅助振臂43的尺寸可以相同也可以不同。相应的,第二振臂42和第二辅助振臂44的尺寸可以相同也可以不同。

[0077]

请继续参阅图4,在本技术提供的实施例中,第一振臂41和第一辅助振臂43的尺寸相同、第二振臂42和第二辅助振臂44的尺寸也相同。

[0078]

另外,在实际应用中,由于第一振臂41和第一辅助振臂43上的电流分布几乎相同,因此,第一振臂41和第一辅助振臂43可以合为一个整体结构。

[0079]

例如,如图5所示,在本技术提供的一个实施例中,第一振臂41和第一辅助振臂43的延伸端(图中的上端)相互连接,从而使得第一振臂41和第一辅助振臂43合为一个整体结构。或者,也可以理解为在宽度较大的振臂的中部形成缝隙,位于缝隙的左侧的部分构成第一振臂41,位于缝隙右侧的部分构成第一辅助振臂43。

[0080]

相应的,由于第二振臂42和第二辅助振臂44的上的电流分布几乎相同,因此,第二振臂42和第二辅助振臂44也可以合为一个整体结构。在具体设置时,第二振臂42和第二辅助振臂44可以依照第一振臂41和第一辅助振臂43进行对应设置,以形成对称结构。

[0081]

另外,当第一振臂41和第一辅助振臂43为两个相互独立的结构时,第一振臂41和第一辅助振臂43的尺寸也可以不同。相应的,第二振臂42和第二辅助振臂44的尺寸也可以不同。

[0082]

例如,如图6所示,在本技术提供的另一个实施例中,第一辅助振臂43的长度略小于第一振臂41的长度。相应的,第二辅助振臂44的长度略小于第二振臂42的长度。

[0083]

可以理解的是,在具体应用时,第一振臂41和第一辅助振臂43之间的相对尺寸关系可以根据实际情况进行对应设置。相应的,第二振臂42和第二辅助振臂44之间的相对尺寸关系也可以根据实际情况进行对应设置,本身申请对此不作限定。

[0084]

另外,对于第二对称振子40b、第三对称振子40c和第四对称振子40d可以依照上述的第一对称振子40d的结构类型进行对应设置,在此不作赘述。

[0085]

另外,在对四个对称振子的相对位置进行排布时。可以将每个对称振子看作一个整体结构进行对应设置。例如,当第一对称振子40d中包括第一振臂41、第二振臂42、第一辅助振臂43和第二辅助振臂44时,可以将第一振臂41、第二振臂42、第一辅助振臂43和第二辅助振臂44的组合看作整体结构,然后依照上述公式(2)的尺寸约束对多个对称振子进行位置排布。

[0086]

在具体应用时,对称振子40、折合振子30、第一微带线21和第二微带线22可以设置在介质基板10的同一板面,也可以分别设置在介质基板10的两个不同板面上。

[0087]

例如,如图6所示,在本技术提供的实施例中,四个对称振子40、第一微带线21、第二微带线22和折合振子30均设置在介质基板10的上同一板面。

[0088]

如图7和图8所示,在本技术提供的另一个实施例中,第一微带线21设置在介质基板10的第一板面(如上板面),第二微带线22设置在介质基板10的第二板面(如下板面)。其中,第一微带线21和第二微带线22同样保持相互平行的位置关系,且第二微带线22在第一

板面上的投影与第一微带线21之间仍保持预定间隙。可以理解的是,在另外的实施方式中,第二微带线22在第一板面上的投影与第一微带线21也可以重叠或部分重叠。即,基质基板10的厚度可以构成第一微带线21和第二微带线22之间的缝隙。第一对称振子40的第一振臂41和第一辅助振臂43均位于介质基板10的第一板面,且均与第一微带线21连接。第一对称振子40的第二振臂42和第二辅助振臂44均位于介质基板10的第二板面,且均与第二微带线22连接。对于第二对称振子40、第三对称振子40和第四对称振子40均依照第一对称振子40的设置位置进行对应设置,在此不作赘述。

[0089]

对于折合振子30,在本技术提供的实施例中,折合振子30位于介质基板10的第一板面,且第一连接臂31与第一微带线21连接。在实际应用中,可以在介质基板10上设置过孔等结构,第二连接臂32可以通过过孔等结构与第二微带线22进行连接。可以理解的是,在其他的实施方式中,折合振子30也设置在介质基板10的第二板面,此时,第一振臂41可以通过过孔等结构与第一微带线21进行连接。

[0090]

下面,将以图4中所示出的天线为例,通过实验数据的方式对其有益效果进行说明:

[0091]

如图9所示,示出了天线的电流分布图。由图中可以看出,在折合振子30处,电流的分布密度较高。在四个对称振子40中,由左到右电流的分布密度呈现出增高的趋势。折合振子30和长度较短的对称振子40(如第四对称振子40)主要负责高频电磁信号的发射和接收,长度较长的对称振子40(如第一对称振子40)主要负责低频电磁信号的发射和接收。另外,在传播过程中,由于高频电磁信号的衰减和穿透性能要低于低频电磁信号。因此,综合来看,本技术实施例提供的天线能够保证高频信号有足够的辐射强度和覆盖范围,同时,还能够有效兼顾低频信号的辐射强度和覆盖范围。

[0092]

另外,如图10所示,示出了在x-y方向上,天线辐射强度的数据仿真图。在图11中,示出了在x-o-y方向上的天线辐射图(又称方向图)。即在x-o-y方向上,天线的辐射信号呈现出了双波束特性。

[0093]

另外,如图12所示,示出了在y-z方向上,天线辐射强度的数据仿真图。在图13中,示出了在y-o-z方向上的天线辐射图。即在y-o-z方向上,天线的辐射信号呈现出了三波束特性。

[0094]

另外,如图14所示,示出了在x-z方向上,天线辐射强度的数据仿真图。在图15中,示出了在x-o-z方向上的天线辐射图。即在x-o-z方向上,天线的辐射信号呈现出了双波束特性。

[0095]

综合来看,本技术实施例提供的天线,在立体的空间范围内能够实现全向的辐射范围,并能够实现多波束特性,从而有利于提升天线的使用效果。

[0096]

另外,本技术实施例还提供了一种通信设备,该通信设备包括上述天线,该通信设备可以是光网络单元(optical network unit,onu)、接入点(access point,ap)、站点(station,sta)、无线路由器、手机、平板电脑,或者其他任何采用上述天线的电子设备等。或者,该通信设备也可以为包括上述天线的模块等。该通信设备还可以包括信号处理电路,信号处理电路与天线电连接,以输入或输出射频信号。信号处理电路可以通过传输媒介与天线电连接。传输媒介例如可以为同轴电缆、或者其他任何媒介等。该电子设备的天线性能较佳,能够实现较宽的频带和全向覆盖范围。

[0097]

以上,仅为本技术的具体实施方式,但本技术的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本技术揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本技术的保护范围之内。因此,本技术的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1