电连接器的制作方法

[0001]

本实用新型涉及电性连接领域,尤其涉及一种电连接器。

背景技术:

[0002]

随着笔记本、平板电脑、手机等消费性电子产品小型轻薄化的发展趋势,对其零部件的设计和制造工艺要求越来越高,由于产品日渐轻薄化,其内部的空间也变得非常狭小,这就要求产品内部必须要采用密集化布局,各个电子零件的体积也越来越小,越来越轻薄化,对制程工艺和产品连接的可靠性要求都越来越高。例如,对于高频传输用的lvds连接器来说,为了保障其信号传输品质,通常连接器的表面都要求覆盖一金属壳体,而现有的lvds连接器的金属壳体往往采用一体式结构,其由金属件一体冲压成型后安装于连接器的本体表面,而且lvds连接器体积都比较轻薄矮小,这就对金属壳体的成型和安装带来了不小的困难,金属壳体复杂的结构会使得生产过程比较麻烦,而且壳体本身的结构和强度也十分不稳。

技术实现要素:

[0003]

本实用新型所解决的技术问题在于提供一种电连接器,其可改善组装工艺,提高产品可靠性。

[0004]

为解决上述技术问题,本实用新型采用如下技术方案:一种电连接器,包括绝缘本体、收容于绝缘本体内的端子以及覆盖于绝缘本体表面的第一壳体和第二壳体,所述绝缘本体设有纵向延伸的侧壁、位于侧壁纵向两端的端部及位于侧壁和端部内侧的对接槽,所述侧壁包括相互平行的第一侧壁及第二侧壁,所述端部设有一固定部,所述固定部高于所述第一侧壁和第二侧壁,且固定部上开设有同时卡持第一壳体和第二壳体的限位槽。

[0005]

进一步地,所述第一壳体覆盖于所述第一侧壁上且设有外臂和内臂,所述外臂和内臂分别位于所述第一侧壁的外侧和内侧。

[0006]

进一步地,所述外臂和内臂一体相连,构成倒u型结构,且所述内臂上开设有若干等间距分布的弹片,所述弹片向内凸伸。

[0007]

进一步地,所述外臂呈纵长形延伸,其纵向两端设有向上延伸出的一对卡勾部,所述卡勾部呈倒u型设置且插置于所述限位槽内。

[0008]

进一步地,所述第二壳体位于所述第二侧壁的外侧,其设有一体相连的外挡板和内挡板,所述内挡板位于所述外挡板和第二侧壁之间。

[0009]

进一步地,所述内挡板自所述外挡板的顶部翻折并向下延伸形成,所述外挡板上设有若干等间距分布的缺口,所述内挡板上设有若干与所述缺口一一对应的弹臂。

[0010]

进一步地,相邻两个缺口之间设有间隔臂,所述间隔臂设有一折弯部。

[0011]

进一步地,所述第二壳体还设有连接于所述外挡板两端的安装臂,所述安装臂设有基部、自基部边缘弯折延伸而成的前遮挡部和侧遮挡部、以及自基部边缘朝向所述固定部延伸出的限位钩部。

[0012]

进一步地,所述限位钩部呈倒u型,其自所述基部向上弯折延伸而成,且所述限位钩部的一端与所述基部一体相连,另一端向下卡持入所述固定部的限位槽内。

[0013]

进一步地,所述限位钩部高于所述基部,且限位钩部还设有一向下倾斜入所述对接槽内的压接臂,所述绝缘本体的固定部上设有支撑所述压接臂的倾斜支撑面;所述安装臂还设有向下弯折延伸的夹持臂,所述夹持臂延伸入所述对接槽内。

[0014]

与现有技术相比,本实用新型通过设置相互独立、分别成型的两个壳体,可使得的结构设计、组装和制程变得更加简便,其组装至绝缘本体上后,整体结构也更加稳定可靠,从而可提高整个产品的连接稳定性和可靠性。

附图说明

[0015]

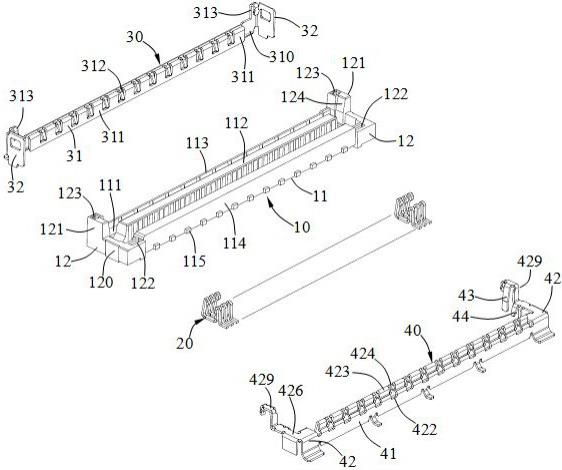

图1为本实用新型所述电连接器的立体图。

[0016]

图2为本实用新型所述电连接器的侧视图。

[0017]

图3为本实用新型所述电连接器的分解图。

[0018]

图4为本实用新型所述电连接器的局部放大图。

具体实施方式

[0019]

请参阅图1至图4所示,本实用新型提供一种电连接器100,其包括绝缘本体10、收容于绝缘本体10内的端子20以及覆盖于绝缘本体10表面的第一壳体30和第二壳体40。所述端子20、第一壳体30、第二壳体40均以焊接的方式安装至一电路板(未图示)上,以实现电性连接。

[0020]

所述绝缘本体10呈纵长形延伸,其设有纵长形的主体部11及位于主体部11纵向两端的端部12,所述主体部11设有一对相互平行的侧壁110、位于该两侧壁110之间的对接槽111、以及位于所述对接槽111内的对接部112,所述两个侧壁110包括厚度较薄的第一侧壁113及厚度较厚的第二侧壁114,其分别对应所述第一壳体30和第二壳体40。所述绝缘本体10的端部12与所述侧壁113、114一体相连,其设有支撑所述第二壳体40的支撑部120及卡持所述第一壳体30和第二壳体40的固定部121,所述支撑部120的高度低于所述第二侧壁114,且支撑部120上开设有卡持所述第二壳体40的卡槽122,而所述固定部121的高度高于所述支撑部120,也高于所述第一侧壁113和第二侧壁114,所述固定部121上开设有同时卡持第一壳体30和第二壳体40的限位槽123,所述限位槽123自所述固定部121的顶面向下凹陷形成。

[0021]

所述第一壳体30设有纵向延伸的第一挡臂31及自所述第一挡臂31的纵向两端折弯延伸的侧挡臂32,所述第一挡臂31与所述侧挡臂32为一体冲压成型的结构,且第一挡臂31呈倒u型,其设有覆盖于第一侧壁113外表面的纵长形外臂310及覆盖于第一侧壁113内表面的纵长形内臂311,如此,使得所述内臂311和外臂310分别位于所述第一侧壁113的内外两侧,其中,所述内臂311的表面开设有若干等间距分布的弹片312,所述弹片312凸伸入所述对接槽111内,用于夹持对接端连接器(未图示);所述外臂310的纵向两端设有向上延伸出的一对卡勾部313,所述卡勾部313呈倒u型设置,用于卡持入所述固定部121的限位槽123内。所述侧挡臂32呈平板状,其遮挡于所述绝缘本体10端部12的外表面,且侧挡臂32上开设有卡口320,用于卡口320对接端连接器(未图示)。

[0022]

所述第二壳体40设有纵向延伸的第二挡臂41及自所述第二挡臂41纵向两端延伸出的安装臂42,所述第二挡臂41设有外挡板420及位于外挡板420内侧的内挡板421,所述外挡板420与内挡板421的顶部一体相连,所述内挡板421自所述外挡板420的顶部翻折并向下延伸形成,所述外挡板420上设有若干等间距分布的缺口422,所述内挡板421上设有若干与所述缺口422一一对应的弹臂424,所述弹臂424自所述内挡板421朝向外挡板420延伸,并凸伸入所述外挡板420的缺口422内。另外,相邻两个缺口422之间设有间隔臂423,所述间隔臂423设有一折弯部425,用于提高外挡板420的韧性。所述安装臂42设有覆盖于所述支撑部120顶表面的基部426、自基部426边缘弯折延伸而成的前遮挡部427及侧遮挡部428、以及自基部426边缘朝向所述固定部121延伸出的限位钩部429,所述前遮挡部427和侧遮挡部428覆盖于所述支撑部120的侧表面,而所述限位钩部429呈倒u型,其自所述基部426向上弯折延伸而成,且限位钩部429的一端与所述基部426一体相连,另一端向下卡持入所述固定部121的限位槽123内,所述限位钩部429高于所述基部426。这样一来,所述第一壳体30上的卡勾部313和所述第二壳体上的限位钩部429同时卡持入所述限位槽123内,并实现彼此连接。

[0023]

为了更好地与对接端电连接器实现连接,本实用新型较佳实施例中,所述限位钩部429还设有一向下倾斜入所述对接槽111内的压接臂43,用于压接于对接端连接器上,同时也起到一定的导引作用,相应的,所述绝缘本体10的固定部121上设有倾斜支撑面124,用于支撑所述压接臂43,所述倾斜支撑面124与所述限位槽123相邻设置。而且,所述基部426也设有向下弯折延伸的夹持臂44,所述夹持臂44延伸入所述对接槽111内,且与所述压接臂43相邻设置。

[0024]

如图2所示,所述第二壳体40的顶部高于所述第一侧壁113、第二侧壁114和对接部112,且所述第二壳体40的内挡板421位于所述外挡板420与第二侧壁114之间,所述第二侧壁114上设有若干凸块115,所述凸块115支撑所述内挡板421的底部。所述第一壳体30、第二壳体40为两个独立件,其分别冲压成型,相比于一体式的壳体,本实用新型第一壳体30、第二壳体40的结构设计可相对简单,制程也更加容易,组装至绝缘本体10上后,整体结构比较稳定可靠,从而可提高整个产品的连接稳定性和可靠性。

[0025]

以上所述,仅是本实用新型的最佳实施例而已,并非对本实用新型作任何形式上的限制,任何熟悉本领域的技术人员,在不脱离本实用新型技术方案范围情况下,利用上述揭示的方法内容对本实用新型技术方案做出许多可能的变动和修饰,均属于权利要求书保护的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1