一种横向功率器件

1.本发明属于功率半导体技术领域,涉及一种横向功率器件。

背景技术:

2.与vdmos(vertical double diffusion mos,纵向双扩散金属氧化物半导体场效应晶体管)相比,ldmos具有开关速度快,易于集成的特点,广泛应用于功率集成电路中。

3.在常规ldmos中,存在着比导通电阻(special on

‑

resistance,r

on,sp

)与耐压(breakdown voltage,bv)之间的矛盾关系:r

on,sp

∝

bv

2.5

,其被称之为“硅极限”。通过降低漂移区掺杂浓度,增长漂移区均可提高器件的耐压,但同时会增大器件的比导通电阻,造成功耗上升。为了缓解这一矛盾关系,resurf技术、超结技术和槽型技术等是常用手段。resruf技术和超结技术本质上都是在漂移区内引入p型区来辅助耗尽n型漂移区,以提高漂移区掺杂浓度而降低r

on,sp

。但是二者均无法有效降低漂移区的长度,且引入的p型区可能会占用漂移区的导电路径,不利于降低器件r

on,sp

。槽型技术则可通过在漂移区引入介质槽结构,折叠漂移区,因而缩短了漂移区长度,同时介质槽辅助耗尽漂移区以提高漂移区掺杂浓度,从而显著降低了器件r

on,sp

。但是无论是槽型技术、超结技术还是resurf技术,正向导通时电流均为通过中性漂移区载流子的漂移输运方式,因此r

on,sp

仍然会受到漂移区掺杂浓度的制约。

技术实现要素:

4.本发明的目的在于,针对上述问题,提出一种横向功率器件。

5.本发明的技术方案为:

6.一种横向功率器件,包括沿器件垂直方向自下而上依次层叠设置的p衬底1、n漂移区2和场板结构;

7.沿器件横向方向,n漂移区2的表面从一侧到另一侧依次包括源极结构、栅极结构和漏极结构;所述场板结构和位于源极结构和漏极结构之间;

8.所述的源极结构包括p型阱区31、p型体接触区5和第一n型重掺杂区6;所述p型体接触区5和第一n型重掺杂区6相互接触并列位于p型阱区31上层远离n漂移区2的一端,且第一n型重掺杂区6在靠近n漂移区2的一侧,p型体接触区5和第一n型重掺杂区6上表面共同引出源极电极;

9.所述漏极结构包括n型缓冲区4和第二n型重掺杂区7;所述第二n型重掺杂区7位于n型缓冲区4上表面,所述第二n型重掺杂区7的引出端为漏极电极;

10.其特征在于,所述场板结构由第一凸起部分、第二凸起部分和平面部分构成,其中第一凸起部分从源极结构上表面延伸至n漂移区2上表面,所述第一凸起部分为第一介质层9和覆盖在第一介质层9上的p阱区32;所述平面部分为第一介质层9和覆盖在第一介质层9上的p型区11;所述第二凸起部分从漏极结构上表面延伸至p型区11,第二凸起部分为第一介质层9和覆盖在第一介质层9上的n型缓冲区13和p型区11,n型缓冲区13位于平面部分的p型区11和第二凸起部分的p型区11之间,即n型缓冲区13沿垂直方向贯穿p型区11将其分为

两部分,在第二凸起部分的p型区11上层还嵌入有第一p型重掺杂区16,即第一p型重掺杂区16的两侧被第二凸起部分的p型区11包围;凸起部分和平面部分的连接方式为:p阱区32一侧的末端直接与平面部分的p型区11接触;n型缓冲区13的末端与平面部分的p型区11接触,并形成向源极结构方向内凹的弧面,且弧面两端之间的纵向宽度等于n型缓冲区13的纵向宽度;p阱区32另一侧的末端覆盖部分p型体接触区5的上表面,在p型体接触区5和p型区11之间的p阱区32被p型阱区31包围,使得p阱区32不与第一n型重掺杂区6和n漂移区2接触,且p型阱区31还隔离第一n型重掺杂区6和n漂移区2;所述p阱区32另一侧的上层还具有第二p型重掺杂区51,第二p型重掺杂区51向靠近p型区11的方向延伸至超出p型体接触区5的边缘,第二p型重掺杂区51超出p型体接触区5边缘部分的横向宽度小于第一n型重掺杂区6的横向宽度;第二凸起部分位于n型缓冲区4的上表面,且n型缓冲区4还隔离平面部分和第二n型重掺杂区7,使得第二凸起部分、平面部分与第二n型重掺杂区7之间均具有间距;

11.所述栅极结构为平面栅结构,平面栅结构位于第一介质层9和第一n型重掺杂区6之间的n漂移区2上表面,包括栅介质层8和覆盖在栅介质层8上表面的导电材料17;所述平面栅结构沿器件横向方向向两侧延伸,覆盖部分第一n型重掺杂区6上表面和p型区11上表面,同时沿纵向方向,平面栅结构还覆盖p阱区32,但是平面栅结构与第二p型重掺杂区51之间具有间距,导电材料17和第二p型重掺杂区51上表面共同引出端为栅极电极;所述纵向方向是指同时垂直于器件垂直方向和器件横向方向的第三维度方向。

12.进一步的,所述平面部分的p型区11从源极结构到漏极结构的方向,采用的掺杂方式为由高到低的阶梯掺杂。

13.本发明的有益效果是,相对于传统的ldmos结构,本发明通过引入源漏端凸出型的场板结构,有利缩小器件尺寸,且导通时形成积累型输运模式以降低r

on,sp

,并提高器件的耐压能力。

附图说明

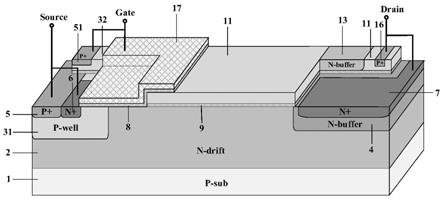

14.图1为实施例1的半元胞三维结构示意图;

15.图2为实施例1的去除栅极结构的全元胞俯视图;

16.图3为实施例2的去除栅极结构的全元胞俯视图;

17.图4为实施例3的去除栅极结构的全元胞俯视图。

具体实施方式

18.下面结合附图和实施例,详细描述本发明的技术方案:

19.实施例1

20.如图1、2所示,为本例的一种横向功率器件,包括沿器件垂直方向自下而上依次层叠设置的p衬底1、n漂移区2和场板结构;

21.沿器件横向方向,n漂移区2的表面从一侧到另一侧依次包括源极结构、栅极结构和漏极结构;所述场板结构和位于源极结构和漏极结构之间;

22.所述的源极结构包括p型阱区31、p型体接触区5和第一n型重掺杂区6;所述p型体接触区5和第一n型重掺杂区6相互接触并列位于p型阱区31上层远离n漂移区2的一端,且第一n型重掺杂区6在靠近n漂移区2的一侧,p型体接触区5和第一n型重掺杂区6上表面共同引

出源极电极;

23.所述漏极结构包括n型缓冲区4和第二n型重掺杂区7;所述第二n型重掺杂区7位于n型缓冲区4上表面,所述第二n型重掺杂区7的引出端为漏极电极;

24.所述场板结构由第一凸起部分、第二凸起部分和平面部分构成,其中第一凸起部分从源极结构上表面延伸至n漂移区2上表面,所述第一凸起部分为第一介质层9和覆盖在第一介质层9上的p阱区32;所述平面部分为第一介质层9和覆盖在第一介质层9上的p型区11;所述第二凸起部分从漏极结构上表面延伸至p型区11,第二凸起部分为第一介质层9和覆盖在第一介质层9上的n型缓冲区13和p型区11,n型缓冲区13位于平面部分的p型区11和第二凸起部分的p型区11之间,即n型缓冲区13沿垂直方向贯穿p型区11将其分为两部分,在第二凸起部分的p型区11上层还嵌入有第一p型重掺杂区16,即第一p型重掺杂区16的两侧被第二凸起部分的p型区11包围;凸起部分和平面部分的连接方式为:p阱区32一侧的末端直接与平面部分的p型区11接触;n型缓冲区13的末端与平面部分的p型区11接触,并形成向源极结构方向内凹的弧面,且弧面两端之间的纵向宽度等于n型缓冲区13的纵向宽度;p阱区32另一侧的末端覆盖部分p型体接触区5的上表面,在p型体接触区5和p型区11之间的p阱区32被p型阱区31包围,使得p阱区32不与第一n型重掺杂区6和n漂移区2接触,且p型阱区31还隔离第一n型重掺杂区6和n漂移区2;所述p阱区32另一侧的上层还具有第二p型重掺杂区51,第二p型重掺杂区51向靠近p型区11的方向延伸至超出p型体接触区5的边缘,第二p型重掺杂区51超出p型体接触区5边缘部分的横向宽度小于第一n型重掺杂区6的横向宽度;第二凸起部分位于n型缓冲区4的上表面,且n型缓冲区4还隔离平面部分和第二n型重掺杂区7,使得第二凸起部分、平面部分与第二n型重掺杂区7之间均具有间距;

25.所述栅极结构为平面栅结构,平面栅结构位于第一介质层9和第一n型重掺杂区6之间的n漂移区2上表面,包括栅介质层8和覆盖在栅介质层8上表面的导电材料17;所述平面栅结构沿器件横向方向向两侧延伸,覆盖部分第一n型重掺杂区6上表面和p型区11上表面,同时沿纵向方向,平面栅结构还覆盖p阱区32,但是平面栅结构与第二p型重掺杂区51之间具有间距,导电材料17和第二p型重掺杂区51上表面共同引出端为栅极电极;所述纵向方向是指同时垂直于器件垂直方向和器件横向方向的第三维度方向。

26.本例的工作原理为:将场板结构中用于接电位的区域置于凸出部分,可有效缩短器件漂移区长度,提高器件的面积利用率。正向导通时,栅结构与场板结构下方的漂移区表面产生连续的电子积累层,形成积累型输运模式,以降低器件比导通电阻;反向阻断时,场板结构中反偏的pn结承受耐压,其中p型区11不仅辅助耗尽漂移区以提高漂移区掺杂浓度而降低器件比导通电阻,而且调制横向电场分布以提高耐压,因此新器件能兼具高耐压与低比导通电阻特性。其中,场板结构源端两端凸出部分分别被p阱区31和n型缓冲区4包围住倒角区域,可缓解倒角处电场聚集而发生提前击穿;从工艺制备方面,场板结构的p阱区32、第二p型重掺杂区51/第一p型重掺杂区16可分别和源极结构的p型阱区31、p型体接触区5采用同一版次制作,从而节约器件制作成本。

27.从而使得,相对于传统ldmos结构,本发明在实现高耐压的同时能获得更小的比导通电阻。

28.实施例2

29.与实施例1相比,如图3,本例中场板结构的p型区11从源极端到漏极端使用从高到

低的p型阶梯掺杂,即本例的场板结构中p型区11为沿器件横向方向从源极端到漏极端的第二p型重掺杂区51、p阱区32、p型一阶掺杂区111、p型二阶掺杂区112、n型缓冲区13、第一p型重掺杂区16。与实施例1相比,在反向耐压时,场板上的p型区11能更好调制器件横向电场部分,提高器件耐压。

30.实施例3

31.如图4,与实施例1相比,本例中的n型缓冲区13,沿横向方向向源极端延伸进入p型区11并在纵向方向上向两端扩散,以包围凸出部分的倒角区域。

32.与实施例1相比,该案例避免了n型缓冲区13与p型区11的结面出现在凸出部分的倒角处,避免器件在反向耐压时,因倒角处的电场聚集造成场板上pn结的提前击穿,提高了器件的耐压能力。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1