一种微发光二极管显示结构及其制造方法与流程

1.本发明涉及半导体元件尤其是发光二极管封装测试领域,具体涉及一种微发光二极管显示结构及其制造方法。

背景技术:

2.微发光二极管(mini-led或micro-led)显示屏具有电流小,性能稳定且寿命长的优点。但是现有技术中心,微发光二极管面临巨量转移困难,无法做到大面积显示屏的问题,往往通过多板拼接的方式形成较大面积的显示屏结构,且通过焊料接合微发光二极管易出现偏移短路和对准不好的问题。

技术实现要素:

3.基于解决上述问题,本发明提供了一种微发光二极管显示结构,其包括:基板;多层绝缘层,堆叠于所述基板上;电极图案,形成于所述多层绝缘层上;第一栅格层,形成于所述多层绝缘层上,且包括多个纵横交错的多个栅格边以及由所述栅格边围成的露出所述电极图案的多个第一窗口;各向异性导电胶,填充满所述第一窗口;第二栅格层,形成于所述第一栅格层上,且包括多个第二窗口,所述第二窗口的每一个仅露出平行排布的所述第一栅格层的三条栅格边;多个微发光二极管芯片,多个微发光二极管芯片每三个为一组,每三个微发光二极管芯片放置于所述第二窗口中的三条栅格边上,且每个微发光二极管芯片的正极和负极位于栅格边的两侧,且通过第一窗口中的各向异性导电胶与所述电极图案电连接;密封层,填充于所述第二窗口中且密封所述多个微发光二极管芯片。

4.进一步的,所述多层绝缘层中包括多个tft元件,所述tft元件与所电极图案的一部分电连接。

5.进一步的,所述微发光二极管的中间部分直接支撑于所述栅格边上。

6.进一步的,所述第一栅格层与第二栅格层的材质相同,均为亲水性材料。

7.进一步的,相较于其对应的第一窗口的中心相比,所述正极或负极更靠近所述栅格边。

8.此外,本发明还提供了一种微发光二极管显示结构的制造方法,其包括:(1)提供驱动衬底,所述驱动衬底包括基板和在基板上的多层绝缘层;(2)在所述多层绝缘层上形成电极图案;(3)在所述多层绝缘层上形成第一栅格层,所述第一栅格层包括多个纵横交错的多个栅格边以及由所述栅格边围成的露出所述电极图案的多个第一窗口;(4)在所述第一窗口中填充各向异性导电胶;(5)在所述第一栅格层形成第二栅格层,所述第二栅格层包括多个阵列分布的第二窗口,所述第二窗口的每一个仅露出平行排布的所述第一栅格层的三条栅格边;(6)在所述第二窗口中固定多个微发光二极管芯片,多个微发光二极管芯片每三个为一组,每三个微发光二极管芯片放置于所述第二窗口中的三条栅格边上,且每个微发

光二极管芯片的正极和负极位于栅格边的两侧,且通过第一窗口中的各向异性导电胶与所述电极图案电连接;(7)形成密封层,所述密封层填充于所述第二窗口中且密封所述多个微发光二极管芯片。

9.进一步的,在每个第二窗口中的三个微发光二极管芯片包括红光led、绿光led和蓝光led。

10.进一步的,所述第二窗口侧壁由第二栅格层的侧面构成,且所述侧壁具有一定的倾斜角,该倾斜角的角度为45-60度,且所述第二窗口的剖面图为倒梯形。

11.进一步的,所述微发光二极管的中间部分直接支撑于所述栅格边上,且所述第一栅格层与第二栅格层的材质相同,均为亲水性材料。

12.本发明的优点如下:本发明的结构第一栅格层和第二栅格层,其中第一栅格层作为支撑微发光二极管芯片的支撑结构,而第二栅格层设置为便于微发光二极管芯片对准放入的限位结构,因此可以提高led转移的精确性;其次,本发明利用各向异性导电胶进行电连接,并设置第一栅格层和第二栅格层为亲水材料,使得各向异性导电胶可以在微发光二极管芯片压合过程中向栅格边方向升起,防止压合时各向异性导电胶的溢出。

附图说明

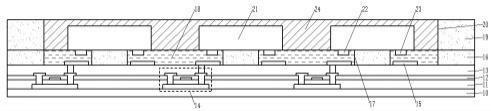

13.图1为本发明微发光二极管显示结构的剖面图;图2为图1的俯视图;图3为图2中的a1a2线的剖面图;图4-8为本发明微发光二极管显示结构的制造方法的示意图。

具体实施方式

14.为使本公开实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本公开实施例的附图,对本公开实施例的技术方案进行清楚、完整地描述。

15.参见图1-3,本发明的微发光二极管显示结构首先包括驱动衬底,该驱动衬底包括基板10和在基板10上的多层绝缘层。该基板10可以是常规的显示器基板,例如可以是聚合物基板或玻璃基板。多层绝缘层中包括多个驱动用的tft元件14,该些tft元件14用于驱动多个微发光二极管芯片进行发光。多层绝缘层包括栅绝缘层11、层间绝缘层12和平坦层13,其具体材质在此不做直接限定,现有技术中的材料均可以用于此处。

16.进一步的,在平坦层13上形成电极图案15,该电极图案15包括连接微发光二极管芯片的正负电极的两个电极图案,两个电极图案依次交替布置。电极图案15的一部分电连接至tft元件15,且其材料可以选自铜、铝、金、银等材质。

17.在多层绝缘层上设置有第一栅格层16,第一栅格层16可以是亲水性的聚合物材料,例如聚四氟乙烯等。所述第一栅格层16包括多个纵横交错的多个栅格边以及由所述栅格边围成的露出所述电极图案15的多个第一窗口17,具体参见图1。俯视观察时,第一窗口17呈阵列排布。

18.在所述第一窗口17中填充有各向异性导电胶18,且各向异性导电胶18为液态或糊

状形式填充满该第一窗口17。

19.在第一栅格层16上具有第二栅格层19,第二栅格层19的材质也选择为和第一栅格层16相同的材质,即亲水材料。第二栅格层19也具有多个纵横交错的多个栅格边,多个栅格边与第一栅格层16的栅格边部分重叠,且第二栅格层19的全部栅格边均位于第一栅格层16的栅格边之上。在第二栅格层17中具有多个第二窗口20,所述第二窗口20的每一个仅露出平行排布的所述第一栅格层的三条栅格边,如图2所示。所述第二窗口20侧壁由第二栅格层19的侧面构成,且所述侧壁具有一定的倾斜角α,该倾斜角α的角度为45-60度,且所述第二窗口20的剖面图为倒梯形,如此设置,可以便于安装多个微发光二极管芯片,其起到限位作用。

20.在第一栅格层16上且在第二窗口20之内设置有多个微发光二极管芯片21,多个微发光二极管芯片21每三个为一组,每三个微发光二极管芯片放置于所述第二窗口20中的三条栅格边上,且每个微发光二极管芯片的正极和负极位于第一栅格层16的栅格边的两侧,其正负极直接接触各向异性导电胶18,所述微发光二极管芯片21的中间部分直接支撑于所述第一栅格层16的栅格边上,且通过各向异性导电胶18与所述电极图案15电连接。特别的,相较于其对应的第一窗口17的中心相比,微发光二极管的所述正极或负极更靠近所述第一栅格层16的栅格边。

21.在第二窗口20中填充有密封层24,所述密封层24密封所述多个微发光二极管芯片。所述密封层24可以包括热固化材料,其与各向异性导电胶18一同被固化,以稳固器件性能。

22.下面参照图4-8介绍本发明的微发光二极管显示结构的制造方法,其具体包括:(1)提供驱动衬底,所述驱动衬底包括基板和在基板上的多层绝缘层;(2)在所述多层绝缘层上形成电极图案;(3)在所述多层绝缘层上形成第一栅格层,所述第一栅格层包括多个纵横交错的多个栅格边以及由所述栅格边围成的露出所述电极图案的多个第一窗口;(4)在所述第一窗口中填充各向异性导电胶;(5)在所述第一栅格层形成第二栅格层,所述第二栅格层包括多个阵列分布的第二窗口,所述第二窗口的每一个仅露出平行排布的所述第一栅格层的三条栅格边;(6)在所述第二窗口中固定多个微发光二极管芯片,多个微发光二极管芯片每三个为一组,每三个微发光二极管芯片放置于所述第二窗口中的三条栅格边上,且每个微发光二极管芯片的正极和负极位于栅格边的两侧,且通过第一窗口中的各向异性导电胶与所述电极图案电连接;(7)形成密封层,所述密封层填充于所述第二窗口中且密封所述多个微发光二极管芯片。

23.首先参见图4,提供驱动衬底,所述驱动衬底包括基板10和在基板10上的多层绝缘层。每层绝缘层均可以通过沉积的方式形成,尤其是平坦层,其具有较为平整的上表面。在所述多层绝缘层上形成电极图案15,该电极图案15通过正面电镀金属层并图案化形成。

24.接着,参见图5,在所述多层绝缘层上形成第一栅格层16,所述第一栅格层包括多个纵横交错的多个栅格边以及由所述栅格边围成的露出所述电极图案15的多个第一窗口17。

25.参见图6,在所述第一窗口17中填充各向异性导电胶18,各向异性导电胶18可以通过丝网印刷或点涂的方法形成,且其顶面可以与第一栅格层16的顶面齐平或者略低于第一网通层16。

26.然后,在所述第一栅格层16形成第二栅格层19,所述第二栅格层19包括多个阵列分布的第二窗口20,所述第二窗口20的每一个仅露出平行排布的所述第一栅格层16的三条栅格边,具体参见图7。

27.参见图8,在所述第二窗口20中固定多个微发光二极管芯片21,多个微发光二极管芯片21每三个为一组,每三个微发光二极管芯片放置于所述第二窗口20中的三条栅格边上,且每个微发光二极管芯片21的正极和负极位于栅格边的两侧,且通过第一窗口17中的各向异性导电胶18与所述电极图案15电连接。在每个第二窗口20中的三个微发光二极管芯片包括红光led、绿光led和蓝光led,以形成一个像素点。

28.其中,在放置微发光二极管芯片的过程中,由于可能会出现芯片偏移的问题,因此第二栅格层19的倾斜侧面就起到了限位作用,其可以使得微发光二极管芯片21容易支撑于第一栅格层16之上。

29.最后,形成密封层24,所述密封层24填充于所述第二窗口20中且密封所述多个微发光二极管芯片21。

30.最后应说明的是:显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明本发明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引申出的显而易见的变化或变动仍处于本发明的保护范围之中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1