一种基于风、光、渔互补的海洋资源立体开发结构

1.本实用新型涉及海洋资源综合利用技术,特别涉及一种基于风、光、渔互补的海洋资源立体开发结构。

背景技术:

2.开发利用新型清洁能源是可持续发展和环境保护的必由之路,合理开发海洋资源是实现经济可持续发展的内在要求。在国家大力扶持下,海上风力发电、光伏发电等可再生清洁能源发展迅速。不同于陆地风电场和光伏电站,海洋设施面临的环境极其复杂,基础设计及施工成本高且资源利用单一,极大限制了海洋资源的开发与发展,缺少现有技术来综合利用海洋资源。

3.目前有关海洋资源开发方法仅限于单一的海上风力发电场、海上光伏发电场、水产养殖场的建设,缺少对海洋的风、光、水产资源的综合利用,且单一开发方法的基础设计、施工及运行维护成本高,开发利用海洋资源效果不佳。随着海洋资源开发利用技术的发展,在海洋地区结合光伏产业、风力发电、水产养殖技术来提高海洋资源的利用率将是一条新出路。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的是克服现有技术中的不足,提供一种基于风、光、渔互补的海洋资源立体开发结构,相对于目前的单一海上能源开发方式,在具备经济可行性和施工便利性的前提下,结合海上风力发电,同时进行光伏发电和水产养殖,实现对海洋资源的综合利用。

5.本实用新型所采用的技术方案是:一种基于风、光、渔互补的海洋资源立体开发结构,选择多块圆形海洋目标区域,在每块所述圆形海洋目标区域内设置所述海洋资源立体开发结构,所述海洋资源立体开发结构包括风电场区和光伏养殖区,其中,

6.所述风电场区包括多个沿圆周分布的风力发电机组;

7.所述光伏养殖区设置在所述风电场区所形成的圆形区域内,包括海上光伏电场和海上养殖场;所述海上养殖场包括养殖区框架,所述养殖区框架包括无盖蓄水箱和水面下部框架;所述无盖蓄水箱漂浮于海平面上,所述无盖蓄水箱内形成一个养殖区;所述水面下部框架的外部包覆有网衣,并且,所述水面下部框架的内部沿水平方向设置有至少一个不透水隔板在所述水面下部框架内形成至少一个养殖区;所述海上光伏电场包括多块光伏发电板,每块所述光伏发电板均设置在所述无盖蓄水箱的顶面。

8.进一步地,相邻所述风力发电机组之间通过第一可伸缩缆绳相互连接形成一整体;每个所述风力发电机组均通过第二可伸缩缆绳与所述光伏养殖区相互连接。

9.进一步地,所述风力发电机组包括风力发电机本体、浮式平台和锚固系统;所述浮式平台漂浮于海平面上,所述锚固系统的一端与所述浮式平台固定连接、另一端锚固于海床面内,所述风力发电机本体设置在所述浮式平台上。

10.进一步地,所述无盖蓄水箱的外侧壁上设置有水面浮筒。

11.进一步地,所述无盖蓄水箱的底部四角均设置有可伸缩立柱,所述无盖蓄水箱通过所述可伸缩立柱与所述水面下部框架相连接,使得所述水面下部框架能上、下移动。

12.进一步地,所述无盖蓄水箱的顶部设置有t5电灯管,用以向所述无盖蓄水箱内的养殖区补足光照。

13.进一步地,所述不透水隔板上铺设人工礁石和水生植物,为养殖提供生存条件。

14.进一步地,所述光伏发电板通过光伏发电板框架设置在所述无盖蓄水箱的顶面;所述光伏发电板框架包括依次连接的底边框架、竖直框架和斜边框架,所述底边框架平行于水平面布置,所述竖直框架垂直于水平面布置,所述光伏发电板铺设在所述斜边框架上;其中,所述竖直框架包括可调节立柱,通过调节所述可调节立柱的高度调节所述斜边框架的角度从而调节所述光伏发电板的角度。

15.进一步地,所述海上光伏电场内设置有中央过道,所述中央过道内设置有自动饲养机,用以定时、定量向不同养殖区自动投喂。

16.进一步地,在相邻所述海洋资源立体开发结构之间设置有维修储能平台。

17.本实用新型的有益效果是:本实用新型方法从对海洋的风、光、渔三种资源入手,结合风电场、检修储能平台的布置方式,既有利于海上风电场风机、海上光伏发电场的维护管理和其他配套设施的运行维护,又便于施工安装,具备经济可行性,在实现混合养殖提高海域面积利用率的基础上综合利用各种海洋资源,极大提高了海洋资源开发的经济效益。

附图说明

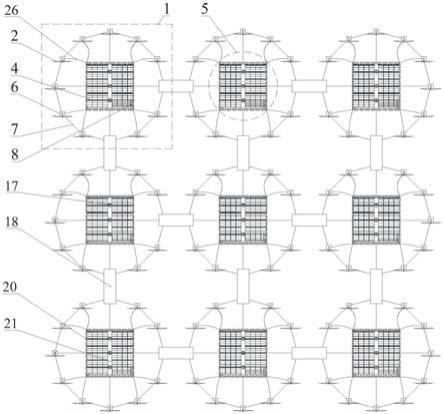

18.图1:本实用新型的多个海洋资源立体开发结构共同作用的俯视结构示意图;

19.图2:本实用新型的单个海洋资源立体开发结构的左视结构示意图;

20.图3:本实用新型的单个海洋资源立体开发结构的立体结构示意图;

21.附图标注:

22.1——圆形海洋目标区域;2——风力发电机组;

23.3——海平面;4——海上光伏电场;

24.5——海上养殖场;6——浮式平台;

25.7——第一可伸缩缆绳;8——养殖区框架;

26.9——光伏发电板框架;10——可伸缩立柱;

27.11——水面下部框架;12——淡水养殖区;

28.13——浅水养殖区;14——深水养殖区;

29.15——不透水隔板;16——人工礁石和水生植物;

30.17——自动饲养机;18——维修储能平台;

31.19——浮筒横杆;20——水面浮筒;

32.21——中央过道;22——海床面;

33.23——锚固系统;24——支撑立柱;

34.25——网衣;26——第二可伸缩缆绳;

35.27——横杆;

具体实施方式

36.为能进一步了解本实用新型的实用新型内容、特点及功效,兹例举以下实施例,并配合附图详细说明如下:

37.选择多块直径为214m~708m的圆形海洋目标区域1,如图1所示,沿东西方向横向划分,所述圆形海洋目标区域1至少共划分3个~18个。在每块所述圆形海洋目标区域1内设置本实用新型基于风、光、渔互补的海洋资源立体开发结构,如图1至图3所示,所述海洋资源立体开发结构包括风电场区和光伏养殖区。

38.所述风电场区包括多个风力发电机组2,所述风力发电机组2布置在所述圆形海洋目标区域1所在的圆周上,沿圆周方向间隔布置。所述风力发电机组2半径为107m~354m;相邻所述风力发电机组2之间的最小间距根据大气湍流确定,为152m~500m;相邻所述风力发电机组2之间的圆心角为30

°

~90

°

。所述风力发电机组2包括风力发电机本体(包括叶片、机舱和塔筒)、浮式平台6和锚固系统23;所述浮式平台6漂浮于海平面3上,所述锚固系统23的一端与所述浮式平台6固定连接、另一端锚固于海床面22内,所述风力发电机本体设置在所述浮式平台6上。相邻所述风力发电机组2之间通过长度为168m~516m的第一可伸缩缆绳7光滑连接成一整体,所述第一可伸缩缆绳7的两端分别与相邻的两个所述风力发电机组2的浮式平台6固定连接,所述第一可伸缩缆绳7可应对海洋波浪引起水面波动进行伸缩调节。

39.所述光伏养殖区设置在所述风电场区所形成的圆形区域内,边长为136m~450m。所述光伏养殖区设有海上光伏电场4和海上养殖场5。所述光伏养殖区通过第二可伸缩缆绳26与所述风力发电机组2连接,所述第二可伸缩缆绳26的一端固定在所述风力发电机组2的浮式平台6上、另一端与所述光伏养殖区的海上养殖场5的养殖区框架8一侧固定相连,用以固定光伏养殖区,所述第二可伸缩缆绳26也可应对海洋波浪引起水面波动进行伸缩调节。

40.所述海上养殖场5包括养殖区框架8,所述养殖区框架8为上下两部分结构,上部设高度为5m~20m、长度为136m~450m的无盖蓄水箱,下部设高度为20m~35m、长度与无盖蓄水箱相等的水面下部框架11。

41.所述无盖蓄水箱漂浮于海平面3上,所述无盖蓄水箱由四侧板和底板组成,四侧板之间以及侧板与底板之间均为密封结构,其中,所述底板为不透水隔板15,在所述无盖蓄水箱内形成淡水养殖区12,所述无盖蓄水箱可收集海洋地区降水,以供淡水养殖。所述无盖蓄水箱的侧面设有浮筒横杆19,所述浮筒横杆19上设有长度为3.4m~10m、高度为1m~3m的水面浮筒20,所述水面浮筒20分散布置,分别绑扎固定在海平面3处的浮筒横杆19上,以减少养殖区框架8受到的波浪荷载。所述无盖蓄水箱的顶部设置有t5电灯管,用以向所述无盖蓄水箱内的淡水养殖区12补足4h~8h的光照。

42.所述水面下部框架11为由横杆27及支撑立柱24组成空间桁架结构,通过设置在四角的四根可伸缩立柱10将所述无盖蓄水箱和所述水面下部框架11固定成为整体,所述可伸缩立柱10的高度为20m~35m,所述可伸缩立柱10通过电力驱动进行伸缩,使得所述水面下部框架11能上、下移动,用以养殖捕获。所述水面下部框架11的外部绑扎固定有矩形孔长为3cm~5cm、孔宽为1cm~4cm的网衣25,并且,所述水面下部框架11的内部沿水平方向设置有两个不透水隔板15在所述水面下部框架11内形成位于上部的浅水养殖区13和位于下部的深水养殖区14,使得所述海上养殖场5形成了自上而下的淡水养殖区12、浅水养殖区13和深水养殖区14。所述水面下部框架11内的不透水隔板15上铺设混凝土人工礁石和水生植物

16,为养殖提供生存条件。

43.所述海上光伏电场4包括多块宽度为0.8m~1.2m的光伏发电板,所述光伏发电板的宽度依据淡水养殖区12长度而定,所述光伏发电板除发电外,可收集海洋地区700mm~1250mm降水量,且达到养殖淡水地区鱼类的效果,雨水通过光伏发电板表面顺势进入淡水养殖区12。每块所述光伏发电板朝南向布置。每块所述光伏发电板均通过可调节高度、长度为126m~440m的光伏发电板框架9设置在所述无盖蓄水箱的顶面。所述光伏发电板框架9包括依次连接的底边框架、竖直框架和斜边框架,呈侧放的三棱柱形状;所述底边框架平行于水平面布置,所述竖直框架垂直于水平面布置,所述光伏发电板铺设在所述斜边框架上;其中,所述竖直框架包括可调节立柱,通过调节所述可调节立柱的高度调节所述斜边框架的角度从而调节所述光伏发电板的角度。所述光伏发电板设置有两列,在两列光伏发电板中间形成中央过道21,所述中央过道21内设置有自动饲养机17,用以定时、定量向不同养殖区自动投喂。

44.当需捕获时,将所述水面下部框架11通过可伸缩立柱10调节高度至合适位置,调整所述光伏发电板框架9的角度进行打捞捕获。

45.在相邻所述海洋资源立体开发结构之间设置有边长为100m~200m的维修储能平台18,所述维修储能平台18的左右两侧分别通过第一可伸缩缆绳7与相邻的风力发电机组2相连接、所述维修储能平台18的前后两侧分别通过第二可伸缩缆绳26与相邻的光伏养殖区相连接,形成一整体,以便发电场区及配套设施维护管理。

46.所述风力发电机组2、海上光伏电场4、海上养殖场5、维修储能平台18均为漂浮式结构,通过锚固系统23锚固于海床面22。

47.本实用新型的实施步骤如下:

48.(1)选一块直径为214m~708m的圆形海洋目标区域1;在圆上区域布置风力发电机组2;圆内区域设边长为136m~450m光伏养殖区;光伏养殖区嵌套在风电场区内进行布置,光伏养殖区设海上光伏电场4和海上养殖场5。

49.(2)所述风电场区内的风力发电机组2呈圆形布置,半径为107m~354m;根据大气湍流,风力发电机组2之间最小间距152m~500m,相邻风力发电机组2之间圆心角为30

°

~90

°

;浮式平台6之间长度为168m~516m的第一可伸缩缆绳7将各风力发电机组2光滑连接成一整体;所述第一可伸缩缆绳7可应对海洋波浪引起水面波动进行伸缩调节。

50.(3)所述海上光伏电场4设有可调节高度、长度为126m~440m的光伏发电板框架9、光伏发电板和自动饲养机17;所述光伏发电板用以发电外,可收集海洋地区降水,以供淡水养殖。所述光伏发电板框架9固定在养殖区框架8上,可伸缩调节高度,用以支撑光伏发电板及调节角度。

51.所述养殖区框架8长度为136m~450m、高度为20m~35m,包括无盖蓄水箱、水面下部框架11两个部分。所述光伏发电板框架9固定在无盖蓄水箱上,用以支撑光伏发电板。所述水面下部框架11用以浅水、深水养殖。所述第二可伸缩缆绳26一端固定在所述风力发电机组2的浮式平台6上、一端与养殖区框架8的一侧固定相连,用以固定海上光伏电场4。所述可伸缩立柱10高度为20m~35m,设于养殖区框架8四角,用以固定连接水面下部框架11,通过电力驱动进行伸缩,用以养殖捕获。

52.(4)所述海上养殖场5设有长度、宽度与养殖区框架8相匹配的三层养殖区,自上而

下分别为淡水养殖区12、浅水养殖区13、深水养殖区14。所述各养殖区之间设不透水隔板15,所述不透水隔板15铺设混凝土人工礁石和水生植物16,为养殖提供良好生存条件。所述自动饲养机17设在海上光伏电场4的中央过道21上,用以定时、定量向不同养殖区自动投喂。

53.(5)在相邻圆形风电场区、光伏养殖区之间设边长为100m~200m的维修储能平台18,通过水面下的第一可伸缩缆绳7和第二可伸缩缆绳26固定连接成一整体,以便发电场区及配套设施维护管理。

54.本实用新型的工作机理是:

55.圆形海洋目标区域1有强风时,圆形布置海上风电场可有效避免尾流效应,进行风力发电;圆形海洋目标区域1有强光照射时,养殖区框架8上的光伏发电板进行光伏发电,强光通过无盖蓄水箱及顶部电灯管补足养殖区所需光照;圆形海洋目标区域1有降雨时,通过光伏发电板顶部进行雨水收集并导入淡水养殖区12中;当圆形海洋目标区域1受到海浪侵袭,可伸缩缆绳连接的风力发电场区、光伏养殖场区及维修储能平台18可根据水面高低进行调节,维持整个各个场区稳定运行;当需捕获时,四根可伸缩立柱10上下伸缩至合适高度,光伏发电板所处框架调节角度以方便捕获养殖;所产电能用以电力驱动自动饲养机17、可伸缩立柱10、养殖区框架8之外、通过海底电缆并入电网;本实用新型实现综合利用各种清洁能源基础上,既平稳发电又智能化养殖,极大提高了开发海洋资源的综合效益。

56.尽管上面结合附图对本实用新型的优选实施例进行了描述,但是本实用新型并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,并不是限制性的,本领域的普通技术人员在本实用新型的启示下,在不脱离本实用新型宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可以做出很多形式,这些均属于本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1