一种便于引流的光伏组件安装机构的制作方法

1.本发明涉及太阳能光伏技术领域,特别涉及一种便于引流的光伏组件安装机构。

背景技术:

2.随着光伏市场的打开,光伏产品应用领域不断拓展,尤其是近几年分布式光伏的推广使太阳能发电逐渐走向百姓家中。但是当光伏发电与农业、畜牧业结合时或安装在居民屋顶时,由于降雨等情况会造成光伏组件积水,需要对光伏组件上的积水进行处理,避免光伏组件受到积水影响而无法正常使用的问题。但传统的光伏组件防雨水效果不理想,难以满足使用需求。

技术实现要素:

3.本发明提供一种便于引流的光伏组件安装机构,用以解决传统的光伏组件容易积水从而影响光伏组件正常使用以及将光伏组件安装至支架时需要使用螺栓连接导致安装不便的问题。

4.一种便于引流的光伏组件安装机构,包括:支架、下连接组件、中连接组件、上连接组件,所述支架的一端固定在安装面上,所述支架的另一端连接下连接组件的一端,所述下连接组件的另一端连接所述中连接组件的一端,所述中连接组件的一端连接所述上连接组件的一端,所述上连接组件的另一端设有第四卡槽;

5.所述下连接组件与所述上连接组件上均设有引流槽;

6.所述下连接组件远离所述中连接组件的一侧设有第三卡槽。

7.所述安装机构有若干组,且若干组所述安装机构横向和纵向间隔排列连接在的安装面上;

8.纵向相邻的两个安装机构中,一个所述安装机构中的所述下连接组件上的所述第三卡槽与另一个所述安装机构中的所述上连接组件上的所述第四卡槽相对,光伏组件的一端滑动连接所述第三卡槽内,所述光伏组件的另一端滑动连接在所述第四卡槽内;

9.所述支架通过第一螺栓组件间隔固定在安装面,所述支架远离所述安装面的一侧通过第二螺栓组件连接下连接组件与中连接组件的一端,另一个所述中连接组件通过第三螺栓组件连接一个所述上连接组件。

10.优选地,所述支架包括连接座和连接架;

11.所述连接架包括第一连接部,所述第一连接部的底部靠近一侧边缘处设有止挡,所述第一连接部远离所述止挡的一侧连接第二连接部的一端,所述第二连接部的另一端连接第三连接部的一端,所述第三连接部的另一端朝向所述止挡侧,所述第二连接部的另一端还连接第四连接部的一端,所述第四连接部的另一端朝向远离所述止挡侧,所述第四连接部上开设有第三连接孔;

12.所述连接座的一侧与所述安装面相抵,所述连接座的另一侧与第一连接部的底侧相抵,且所述止挡靠近所述第二连接部的一侧与所述连接座的侧面相抵;

13.所述第一连接部开设有第一连接孔,所述连接座上开设有第二连接孔,所述第一连接孔与所述第二连接孔均沿竖直方向且相连通,第一固定螺栓组件的螺杆部分依次穿过所述第一连接孔、第二连接孔后固定在安装面内。

14.优选地,所述下连接组件包括中间部,所述中间部为中空结构,所述中间部的底面右侧连接第一弯折板的一端,所述第一弯折板的另一端平行于所述中间部的底面且朝向左侧,所述第一弯折板与所述中间部的底面之间形成第一卡槽;

15.所述中间部的顶面右侧连接第五连接部的一端,所述第五连接部的另一端连接第二弯折板,所述第二弯折板的一端平行于所述中间部的顶部且朝向左侧,所述第二弯折板平行于所述中间部顶部的一端与所述中间部之间形成第二卡槽,所述第二弯折板的另一端垂直于所述中间部的顶部且朝向上侧;

16.所述中间部的顶部左侧连接第六连接部的一端,所述第六连接部与所述中间部顶面共面,所述中间部的左侧面还设有第七连接部,所述第七连接部与所述第六连接部平行,且所述第六连接部、所述第七连接部与所述中间部之间形成第三卡槽,所述第三卡槽尺寸与所述光伏组件厚度尺寸相匹配;

17.所述中间部的底部左侧开设有第四连接孔,第二螺栓组件的螺杆部分穿过所述第四连接孔、所述第三连接孔将所述下连接组件与所述支架连接起来;

18.所述中间部的左右两侧底部设有若干均匀分布的第一引流孔;

19.所述下连接组件通过其上的所述第一卡槽与所述支架卡接;

20.所述下连接组件通过其上的所述第二卡槽与所述中连接支架卡接。

21.优选地,所述中连接组件包括连接头,所述连接头的底部向右侧延伸出第八连接部,所述连接头的顶部连接向右下延伸出的第一连接板的一端,所述第一连接板的另一端连接衬板的一端,所述衬板的另一端开有第六连接孔。

22.优选地,所述上连接组件包括第二连接板,所述第二连接板的顶部右侧连接有第九连接部的一端,所述第九连接部的另一端朝向右侧,所述第二连接板的中部右侧连接有的第十连接部的一端,所述第十连接部的另一端朝向右侧且所述第十连接部与所述第九连接部平行,所述第九连接部、第十连接部与所述第二连接板之间形成第四卡槽,所述第四卡槽与所述光伏组件厚度尺寸相匹配,所述光伏组件的一端滑动连接在所述第四卡槽内;

23.所述第二连接板的底部开设有第七连接孔,所述第三螺栓组件的螺杆部依次穿过所述第七连接孔和所述中连接组件后将所述中连接组件和所述上连接组件连接起来;

24.所述第四卡槽内开有若干均匀分布的第二引流孔。

25.优选地,所述护壳包括上壳体与下壳体,所述上壳体与所述下壳体均为中空结构,所述上壳体设有第一开口,所述下壳体设有第二开口,所述第一开口与所述第二开口在同侧;

26.所述上壳体的底部与所述下壳体顶部一侧相连通,所述上壳体远离所述下壳体的侧面开设有第一开槽与第二开槽,所述第二开槽位于所述第一开槽下侧;

27.所述下壳体远离所述上壳体的侧面开设有第三开槽和第四开槽,所述第四开槽位于所述第三开槽下侧;

28.所述下壳体底部开设有第五开槽。

29.优选地,所述中连接组件的顶部连接支撑装置的一端,所述支撑装置的另一端支

撑所述光伏组件;

30.所述支撑装置包括第一支撑板,所述第一支撑板的底部固定连接若干均匀分布的缓冲弹簧的一端,所述缓冲弹簧的另一端固定连接第二支撑板的顶部,所述第二支撑板的底部中间位置固定连接支撑弹簧的一端,所述支撑弹簧的另一端与所述中连接组件的上表面相抵;

31.所述支撑装置还包括环绕所述支撑弹簧的轴线均匀分布的若干调节部;

32.所述调节部包括支脚,第一转轴的两端分别转动连接在所述支脚内侧壁,且所述第一转轴上固定连接有第一齿轮,所述第一转轴上还固定连接连杆的一端,所述连杆的另一端转动连接在滑块上,所述第二支撑板的底部设有与所述滑块尺寸相匹配的滑槽,所述滑块滑动连接在所述滑槽内;

33.第二转轴的两端分别固定连接在所述支脚的内侧壁内,所述第二转轴上转动有第二齿轮,所述第二齿轮位于所述第一齿轮下方,所述第一齿轮与所述第二齿轮啮合传动;

34.第三转轴的两端分别转动连接在所述支脚的内侧壁,所述第三转轴上固定连接有第三齿轮和第四齿轮;

35.所述第三齿轮为半圆形且所述第三齿轮仅可与所述第二齿轮啮合;

36.所述第四齿轮为半圆形且所述第四齿轮仅可与所述第一齿轮啮合。

37.优选地,所述便于引流的光伏组件安装机构还包括监测模块,所述监测模块用于对所述光伏组件的输出功率进行监测,所述监测模块包括:

38.功率监测单元,所述功率检测单元用于对所述光伏组件的实际输出功率进行检测;

39.温度检测单元,所述温度检测单元用于对所述光伏组件的表面温度以及其所处的环境温度进行检测;

40.太阳辐照度监测单元,所述太阳辐照度监测单元用于对太阳辐射对所述光伏组件在单位面积单位时间内的辐射能量;

41.报警单元,所述报警单元用于发出报警信号;

42.所述监测模块每间隔设定周期根据所述温度检测单元、太阳辐照度监测单元的检测值计算所述光伏组件的理论输出功率;

[0043][0044]

p(i1)为第i个检测周期内所述光伏组件的理论输出功率,i=1,2,3,

…

,k;η1为所述光伏组件的光电转化效率;s

z

为所述光伏组件接受太阳光照射的面积;f1为设定时间内所述太阳辐照度检测单元的检测值的均值;t1为设定时间内所述温度检测单元检测到的所述光伏组件的表面温度的均值;t2为设定时间内所述温度检测单元检测到的所述光伏组件所处环境的环境温度的均值;e为常数,取2.72;

[0045]

当所述功率监测单元检测到第i个设定周期内所述光伏组件的实际输出功率低于0.6p(i1)时,所述报警单元发出第一报警信号;

[0046]

在经过k个设定周期后,所述监测模块根据k个设定周期所述光伏组件的理论输出功率与实际输出功率计算所述光伏组件的转化偏差率;

[0047][0048]

p(i2)为第i个检测周期内所述光伏组件的实际输出功率,i=1,2,3,

…

,k;

[0049]

当计算出的k个设定周期所述光伏组件的理论输出功率与实际输出功率计算所述光伏组件的转化偏差率高于设定值时,所述报警单元发出第二报警信号。

[0050]

优选地,所述便于引流的光伏组件安装机构还设有连接检测模块,所述连接检测模块对所述上连接组件与所述中连接组件的连接稳定性进行检测;

[0051]

所述连接检测模块包括:

[0052]

力检测单元,所述力检测单元设置在所述上连接组件与所述中连接组件的接触面,用于检测所述上连接组件与所述中连接组件接触面的作用力;

[0053]

显示终端,所述显示终端用于显示所述光伏组件的发电状态以及所述安装机构的连接状态;

[0054]

计算单元,所述计算单元的输出端连接所述显示终端的输入端;

[0055]

所述计算单元根据所述上连接组件与所述中连接组件的材料的弹性模量与泊松比以及所述力检测单元的检测值计算所述上连接组件与所述中连接组件的连接稳定性w;

[0056][0057]

f为所述力检测单元的检测值;

[0058]

e1为所述上连接组件的材料的弹性模量;

[0059]

v1为所述上连接组件的材料的泊松比;

[0060]

e2为所述中连接组件的材料的弹性模量;

[0061]

v2为所述中连接组件的材料的泊松比;

[0062]

a为所述上连接组件与所述中连接组件接触面的长度;

[0063]

b为所述上连接组件与所述中连接组件接触面的宽度;

[0064]

s1为所述上连接组件与所述光伏组件的接触面积;

[0065]

s2为所述光伏组件的面积;

[0066]

n为支撑单个所述光伏组件的所述上连接组件的个数;

[0067]

m为所述光伏组件的重量;

[0068]

g为重力加速度,取9.8;

[0069]

当计算出的连接稳定性评估值w低于设定值时,表示所述上连接组件与所述中连接组件连接不稳定,对所述显示终端发出报警信号。

[0070]

本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。

[0071]

下面通过附图和实施例,对本发明的技术方案做进一步的详细描述。

附图说明

[0072]

附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。

[0073]

在附图中:

[0074]

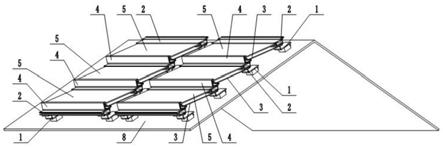

图1为本发明一种便于引流的光伏组件安装机构的结构示意图;

[0075]

图2为本发明一种便于引流的光伏组件安装机构的测视图;

[0076]

图3为本发明支架的结构示意图;

[0077]

图4为本发明下连接组件的局部结构示意图;

[0078]

图5为本发明下连接组件在另一方向的局部结构示意图;

[0079]

图6为本发明中连接组件的结构示意图;

[0080]

图7为本发明上连接组件的结构示意图;

[0081]

图8为本发明上连接组件在另一方向的结构示意图;

[0082]

图9为本发明护壳的结构示意图;

[0083]

图10为本发明护壳的另一个结构示意图;

[0084]

图11为本发明的护壳与安装机构的连接示意图;

[0085]

图12为本发明一种便于引流的光伏组件安装机构在安装面为平面时的结构示意图;

[0086]

图13为本发明支撑装置的结构示意图;

[0087]

图14为本发明支撑装置在另一状态下的结构示意图;

[0088]

图15为图13中a

‑

a处的示意图。

[0089]

1、支架;101、连接座;102、第一连接部;103、止挡;104、第二连接部;105、第三连接部;106、第四连接部;107、第一螺栓组件;108、第三连接孔;2、下连接组件;201、中间部;202、第一弯折板;203、第一卡槽;204、第五连接部;205、第二弯折板;206、第二卡槽;207、第六连接部;208、第七连接部;209、第三卡槽;210、第四连接孔;211、第二螺栓组件;212、第一引流孔;3、中连接组件;301、连接头;302、第八连接部;303、第五连接孔;304、第一连接板;305、衬板;306、第六连接孔;4、上连接组件;401、第二连接板;402、第九连接部;403、第十连接部;404、第四卡槽;405、第七连接孔;406、第三螺栓组件;407、第二引流孔;5、光伏组件;6、护壳;601、上壳体;602、下壳体;603、第一开槽;604、第二开槽;605、第三开槽;606、第四开槽;607、第五开槽;7、支撑装置;701、第一支撑板;702、缓冲弹簧;703、第二支撑板;704、支撑弹簧;705、第一转轴;706、第一齿轮;707、连杆;708、滑块;709、滑槽;710、第二齿轮;711、第三齿轮;712、第四齿轮;8、安装面。

具体实施方式

[0090]

以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。

[0091]

实施例1

[0092]

本发明提供了一种便于引流的光伏组件安装机构,如图1、2、12所示,包括:支架1、下连接组件2、中连接组件3、上连接组件4,所述支架1的一端固定在安装面8上,所述支架1的另一端连接下连接组件2的一端,所述下连接组件2的另一端连接所述中连接组件3的一

端,所述中连接组件3的一端连接所述上连接组件4的一端,所述上连接组件4的另一端设有第四卡槽404;

[0093]

所述下连接组件2与所述上连接组件4上均设有引流槽;

[0094]

所述下连接组件2远离所述中连接组件3的一侧设有第三卡槽209。

[0095]

所述安装机构有若干组,且若干组所述安装机构横向和纵向间隔排列连接在的安装面8上;

[0096]

纵向相邻的两个安装机构中,一个所述安装机构中的所述下连接组件2上的所述第三卡槽209与另一个所述安装机构中的所述上连接组件4上的所述第四卡槽404相对,光伏组件5的一端滑动连接所述第三卡槽209内,所述光伏组件5的另一端滑动连接在所述第四卡槽404内;

[0097]

所述支架1通过第一螺栓组件107间隔固定在安装面8,所述支架1远离所述安装面8的一侧通过第二螺栓组件211连接下连接组件2与中连接组件3的一端,另一个所述中连接组件3通过第三螺栓组件406连接一个所述上连接组件4。

[0098]

上述技术方案的工作原理及有益效果为:

[0099]

安装时,将若干支架1在安装面8上沿横向与纵向排布且通过第一螺栓组件107固定在安装面8,所述安装面8可以为地面或屋顶,如图1所示,安装面8为屋顶,且安装面8为斜面,将第一个支架1固定在安装面8的较低一侧,在安装面8上沿横向排布若干支架1,接着,在安装面8上沿纵向接着排布若干支架1,将纵向上排布的最接近第一个支架1的支架1记为第二个支架1;

[0100]

此时,安装面8上排布的所有支架1形成矩形阵列,在第一个支架1远离安装面8的一端连接第一个下连接组件2,接着,在第一个下连接组件2上连接第一个中连接组件3,接着在第一个中连接组件3上连接第一上连接组件4,对与第一支架1横向共线的其余支架1进行同样动作步骤(所述动作步骤包括:在支架1远离安装面8的一端连接第一个下连接组件2,接着,在第一个下连接组件2上连接第一个中连接组件3,接着在第一个中连接组件3上连接第一上连接组件4);

[0101]

接着在第二个支架1远离安装面8的一端连接第一个下连接组件2,接着,在第一个下连接组件2上连接第一个中连接组件3,接着在第一个中连接组件3上连接第一上连接组件4;

[0102]

此时第一个支架1上连接的下连接组件2上的第三卡槽209的与第二个支架1上连接的上连接组件4的第四卡槽404在纵向相对,将光伏组件5的一端滑动连接在第一个支架1上连接的下连接组件2上的第三卡槽209内,将所述光伏组件5的另一端滑动连接在第二个支架1上连接的上连接组件4的第四卡槽404内,完成一个光伏组件5的安装,其余同理;光伏组件5上积水可以流至下连接组件2与上连接组件4上,通过下连接组件2与上连接组件4上的引流槽可以将积水排出,避免积水影响光伏组件5正常工作;

[0103]

对与第一支架1纵向共线的其余支架1,在支架1远离安装面8的一端连接第一个下连接组件2,接着,在第一个下连接组件2上连接第一个中连接组件3,接着在第一个中连接组件3上连接第一上连接组件4,但是纵向上距离第一个支架1最远的支架1上仅连接下连接组件2。

[0104]

通过第二螺栓组件211将支架1与下连接组件2连接起来,通过第三螺栓组件406将

中连接组件3与上连接组件4连接起来,支架1、下连接组件2、中连接组件3、上连接组件4一起作为光伏组件5的安装机构,安装机构安装连接完毕后,将光伏组件5与下连接组件2的第三卡槽209以及上连接组件4的第四卡才滑动连接,接着将护壳6套设在安装机构外,对光伏组件5的位置进行限定,使得光伏组件5不会从下连接组件2和上连接组件4中脱出。

[0105]

通过安装机构的设置,在对光伏组件5进行安装时,通过光伏组件5与下连接组件2和上连接组件4滑动连接,实现光伏组件5的快速安装和拆卸,不需要再使用螺栓或螺钉,降低了安装成本,且安装更加便捷快速,安装难度显著降低。

[0106]

实施例2

[0107]

在实施例1的基础上,如图3所示,所述支架1包括连接座101和连接架;

[0108]

所述连接架包括第一连接部102,所述第一连接部102的底部靠近一侧边缘处设有止挡102,所述第一连接部102远离所述止挡102的一侧连接第二连接部104的一端,所述第二连接部104的另一端连接第三连接部105的一端,所述第三连接部105的另一端朝向所述止挡103侧,所述第二连接部104的另一端还连接第四连接部106的一端,所述第四连接部106的另一端朝向远离所述止挡103侧,所述第四连接部106上开设有第三连接孔108;

[0109]

所述连接座101的一侧与所述安装面8相抵,所述连接座101的另一侧与第一连接部102的底侧相抵,且所述止挡102靠近所述第二连接部104的一侧与所述连接座101的侧面相抵;

[0110]

所述第一连接部102开设有第一连接孔,所述连接座101上开设有第二连接孔,所述第一连接孔与所述第二连接孔均沿竖直方向且相连通,第一固定螺栓组件107的螺杆部分依次穿过所述第一连接孔、第二连接孔后固定在安装面8内。

[0111]

上述技术方案的工作原理及有益效果为:

[0112]

安装时先将连接座101放置在安装面8,接着将连接架放置在连接座101上,将第一螺栓组件107的螺杆部分依次穿过连接架第一连接孔和连接座101上的第二连接孔后固定在安装面8内,从而将支架1固定在安装面8的固定位置。

[0113]

通过设置连接座101,可以通过改变连接座101与连接架接触面的斜度,在不改变其他结构的情况下改变支架1的角度,使用时,根据不同安装地点、不同的需求改变连接座101的样式即可,其他部分通用,从而可以批量生产,且整个安装结构均为机械构件,相较电动伸缩杆等价格低,故在安装角度可调的前提下降低了生产成本。通过止挡103的设置,当安装面8为斜面时,止挡103卡在连接座101的侧面,减少第一螺栓组件107的受力,使得第一螺栓组件107的寿命提高,从而提高了连接安全性。

[0114]

实施例3

[0115]

在实施例1或2的基础上,如图4

‑

5所示,所述下连接组件2包括中间部201,所述中间部201为中空结构,所述中间部201的底面右侧连接第一弯折板202的一端,所述第一弯折板202的另一端平行于所述中间部201的底面且朝向左侧,所述第一弯折板202与所述中间部201的底面之间形成第一卡槽203;

[0116]

所述中间部201的顶面右侧连接第五连接部204的一端,所述第五连接部204的另一端连接第二弯折板205,所述第二弯折板205的一端平行于所述中间部201的顶部且朝向左侧,所述第二弯折板205平行于所述中间部201顶部的一端与所述中间部201之间形成第二卡槽206,所述第二弯折板205的另一端垂直于所述中间部201的顶部且朝向上侧;

[0117]

所述中间部201的顶部左侧连接第六连接部207的一端,所述第六连接部207与所述中间部201顶面共面,所述中间部201的左侧面还设有第七连接部208,所述第七连接部208与所述第六连接部207平行,且所述第六连接部207、所述第七连接部208与所述中间部201之间形成第三卡槽209,所述第三卡槽209尺寸与所述光伏组件5厚度尺寸相匹配;

[0118]

所述中间部201的底部左侧开设有第四连接孔210,第二螺栓组件211的螺杆部分穿过所述第四连接孔210、所述第三连接孔108将所述下连接组件2与所述支架1连接起来;

[0119]

所述中间部201的左右两侧底部设有若干均匀分布的第一引流孔212;

[0120]

所述下连接组件2通过其上的所述第一卡槽203与所述支架1卡接;

[0121]

所述下连接组件2通过其上的所述第二卡槽206与所述中连接支架3卡接。

[0122]

上述技术方案的工作原理及有益效果:

[0123]

安装时,将第二螺栓组件211的螺杆部分依次穿过下连接组件2的第四连接孔210和支架1上的第三连接孔108将支架1与下连接组件2连接起来,通过第六连接部207与第七连接部208之间形成的第三卡槽209对光伏组件5进行支撑,将光伏组件5的一端自第三卡槽209的一端置入,并沿着第三卡槽209滑动,直至完全进入第三卡槽209内,配合上连接组件4实现对光伏组件5的卡接,安装方便快捷。

[0124]

通过设置若干均匀分布的第一引流孔212,在降雨的等情况下光伏组件5上有积水时,由于安装完毕的光伏组件5有一定倾斜角度,积水从光伏组件5上留下,留至下连接组件2上的水通过引流孔留至安装面8上,当安装面8为屋顶时,积水通过屋顶的引流槽留至地面,实现排水;当安装面8为地面时,积水留至地面被地面吸收,当降水量较大,地面不能及时将积水吸收完毕时,由于支架1的高度,使得光伏组件5不会在地面也产生积水时被淹没,提高了安全性。

[0125]

实施例4

[0126]

在实施例1

‑

3中任一项的基础上,如图6所示,所述中连接组件3包括连接头301,所述连接头301的底部向右侧延伸出第八连接部302,所述连接头301的顶部连接向右下延伸出的第一连接板304的一端,所述第一连接板304的另一端连接衬板305的一端,所述衬板305的另一端开有第六连接孔306。

[0127]

上述技术方案的工作原理及有益效果为:

[0128]

通过中连接组件3将相邻的下连接组件2与支架1连接起来,且中连接组件3位于所述光伏组件5下方,在光伏组件5意外掉落时还可以起到保护作用,避免光伏组件5意外跌落。

[0129]

实施例5

[0130]

在实施例1

‑

4中任一项的基础上,如图7

‑

8所示,所述上连接组件4包括第二连接板401,所述第二连接板401的顶部右侧连接有第九连接部402的一端,所述第九连接部402的另一端朝向右侧,所述第二连接板401的中部右侧连接有的第十连接部403的一端,所述第十连接部403的另一端朝向右侧且所述第十连接部403与所述第九连接部402平行,所述第九连接部402、第十连接部403与所述第二连接板401之间形成第四卡槽404,所述第四卡槽404与所述光伏组件5厚度尺寸相匹配,所述光伏组件5的一端滑动连接在所述第四卡槽404内;

[0131]

所述第二连接板401的底部开设有第七连接孔405,所述第三螺栓组件406的螺杆

部依次穿过所述第七连接孔405和所述中连接组件3后将所述中连接组件3和所述上连接组件4连接起来;

[0132]

所述第四卡槽404内开有若干均匀分布的第二引流孔407。

[0133]

上述技术方案的工作原理及有益效果为:

[0134]

将第三螺栓组件406的螺杆部分依次穿过上连接组件4的第七连接孔405以及中连接组件3的第五连接孔303将上连接组件4与中连接组件3连接起来,接着将光伏组件5的一端自上连接组件4的第九连接部402与第十连接部403之间形成的第四卡槽404的一端置入,并沿第四卡槽404滑动,直至光伏组件5完全置入第四卡槽404内,实现上连接组件4对光伏组件5的卡接;通过开设第二引流孔407当有降雨等情况造成光伏组件5表面积水时,由于光伏组件5在安装完毕后有一定角度,故积水沿光伏组件5留至上连接组件4上,并通过第二引流孔407留至安装面8,当安装面8为屋顶时,积水通过屋顶的引流槽留至地面,实现排水;当安装面8为地面时,积水留至地面被地面吸收,当降水量较大,地面不能及时将积水吸收完毕时,由于支架1的高度,使得光伏组件5不会在地面也产生积水时被淹没,提高了安全性。

[0135]

实施例6

[0136]

在实施例1

‑

5中任一项的基础上,如图9

‑

11所示,所述护壳6包括上壳体601与下壳体602,所述上壳体601与所述下壳体602均为中空结构,所述上壳体601设有第一开口608,所述下壳体602设有第二开口609,所述第一开口608与所述第二开口609在同侧;

[0137]

所述上壳体601的底部与所述下壳体602顶部一侧相连通,所述上壳体601远离所述下壳体602的侧面开设有第一开槽603与第二开槽604,所述第二开槽604位于所述第一开槽603下侧;

[0138]

所述下壳体602远离所述上壳体601的侧面开设有第三开槽605和第四开槽606,所述第四开槽606位于所述第三开槽605下侧;

[0139]

所述下壳体602底部开设有第五开槽607。

[0140]

上述技术方案的工作原理及有益效果为:

[0141]

将光伏组件5滑动连接在安装机构上后,如图11所示,将护壳6上的第一开槽603与第三开槽605与光伏组件5对齐卡接,将护壳6上的第二开槽604与第四开槽606与中连接组件3对齐卡接,将护壳6上的第五卡槽与支架1上的第二连接部104对齐卡接;护壳6通过其上的第一开槽603与第三开槽605与光伏组件5的卡接以及护壳6上的第二开槽604与第四开槽606与中连接组件3的卡接对光伏组件5进行限位,对光伏组件5进行限位,保证光伏组件5不会从第四卡槽404以及第三卡槽209中脱出,保证光伏组件5的两端分别保持处于第三卡槽209与第四卡槽404内,及光伏组件可以始终保持在设定位置(光伏组件5的设定位置即一端滑动连接在一个下连接组件2的第三卡槽209内,另一端滑动连接在所述一个上连接组件4的第四卡槽404内)。

[0142]

实施例7

[0143]

在实施例1

‑

6中任一项的基础上,如图13

‑

15所示,所述中连接组件3的顶部连接支撑装置7的一端,所述支撑装置7的另一端支撑所述光伏组件5;

[0144]

所述支撑装置7包括第一支撑板701,所述第一支撑板701的底部固定连接若干均匀分布的缓冲弹簧702的一端,所述缓冲弹簧702的另一端固定连接第二支撑板703的顶部,所述第二支撑板703的底部中间位置固定连接支撑弹簧704的一端,所述支撑弹簧704的另

一端与所述中连接组件3的上表面相抵;

[0145]

所述支撑装置7还包括环绕所述支撑弹簧704的轴线均匀分布的若干调节部;

[0146]

所述调节部包括支脚,第一转轴705的两端分别转动连接在所述支脚内侧壁,且所述第一转轴705上固定连接有第一齿轮706,所述第一转轴705上还固定连接连杆707的一端,所述连杆707的另一端转动连接在滑块708上,所述第二支撑板704的底部设有与所述滑块708尺寸相匹配的滑槽709,所述滑块708滑动连接在所述滑槽709内;

[0147]

第二转轴的两端分别固定连接在所述支脚的内侧壁内,所述第二转轴上转动有第二齿轮710,所述第二齿轮710位于所述第一齿轮706下方,所述第一齿轮706与所述第二齿轮710啮合传动;

[0148]

第三转轴的两端分别转动连接在所述支脚的内侧壁,所述第三转轴上固定连接有第三齿轮711和第四齿轮712;

[0149]

所述第三齿轮711为半圆形且所述第三齿轮711仅可与所述第二齿轮710啮合;

[0150]

所述第四齿轮712为半圆形且所述第四齿轮712仅可与所述第一齿轮706啮合。

[0151]

上述技术方案的工作原理及有益效果为:

[0152]

通过设置支撑装置7对光伏组件5进行支撑,当光伏组件5受到外力向下时,给支撑装置7向下的力,第一支撑板701受力向下,对缓冲弹簧702施压,缓冲弹簧702受力压缩,并且同时给第二支撑板703向下的力,当光伏组件5持续施加向下的力时,支撑弹簧704受力压缩,同时滑块708沿滑槽709向着第二支撑板703中心位置滑动,滑块708滑动同时带动连接其上的连杆707同步移动,连杆707的一端随着滑块708移动,连杆707的另一端带动第一转轴705同步转动,第一转轴705带动第一齿轮706同步转动,第一齿轮706带动与其啮合的第二齿轮710同步转动,第一齿轮706与第二齿轮710转动方向相反;第二齿轮710转动的同时带动第三齿轮711同步转动,第三齿轮711转动方向与第二齿轮710相反、与第一齿轮706相同;第三齿轮711转动的同时带动第四齿轮712转动至啮合第一齿轮706,由于第四齿轮712与第三齿同轴,可知其转动方向相同,而当第四齿轮712转动至与第一齿轮706啮合位置时,第一齿轮706与第四齿轮712的配合下,第一齿轮706给第四齿轮712的力让第四齿轮712转动的方向与第三齿轮711相反,故,第四齿轮712无法继续转动,从而使得第二支撑板703无法继续下降;综上所述,支撑装置7可以对光伏组件5起到支撑作用,避免光伏组件5坠落;当光伏组件5受到的外力消失时,光伏组件5对支撑装置7施加的向下的力失去,缓冲弹簧702与支撑弹簧704均缓慢恢复原状,滑块708沿滑槽709向着远离支撑弹簧704的方向滑动,逐渐回复原位置。

[0153]

实施例8

[0154]

在实施例1

‑

7中任一项的基础上,所述便于引流的光伏组件安装机构还包括监测模块,所述监测模块用于对所述光伏组件5的输出功率进行监测,所述监测模块包括:

[0155]

功率监测单元,所述功率检测单元用于对所述光伏组件5的实际输出功率进行检测;

[0156]

温度检测单元,所述温度检测单元用于对所述光伏组件5的表面温度以及其所处的环境温度进行检测;

[0157]

太阳辐照度监测单元,所述太阳辐照度监测单元用于对太阳辐射对所述光伏组件5在单位面积单位时间内的辐射能量;

[0158]

报警单元,所述报警单元用于发出报警信号;

[0159]

所述监测模块每间隔设定周期根据所述温度检测单元、太阳辐照度监测单元的检测值计算所述光伏组件5的理论输出功率;

[0160][0161]

p(i1)为第i个检测周期内所述光伏组件5的理论输出功率,i=1,2,3,

…

,k;η1为所述光伏组件5的光电转化效率;s

z

为所述光伏组件5接受太阳光照射的面积,单位m2;f1为设定时间内所述太阳辐照度检测单元的检测值的均值,单位kw/m2;t1为设定时间内所述温度检测单元检测到的所述光伏组件5的表面温度的均值;t2为设定时间内所述温度检测单元检测到的所述光伏组件5所处环境的环境温度的均值;e为常数,取2.72;

[0162]

当所述功率监测单元检测到第i个设定周期内所述光伏组件5的实际输出功率低于0.6p(i1)时,所述报警单元发出第一报警信号;

[0163]

在经过k个设定周期后,所述监测模块根据k个设定周期所述光伏组件5的理论输出功率与实际输出功率计算所述光伏组件5的转化偏差率;

[0164][0165]

p(i2)为第i个检测周期内所述光伏组件5的实际输出功率,i=1,2,3,

…

,k;

[0166]

当计算出的k个设定周期所述光伏组件5的理论输出功率与实际输出功率计算所述光伏组件5的转化偏差率高于设定值时,所述报警单元发出第二报警信号。

[0167]

上述技术方案的工作原理及有益效果为:

[0168]

通过设置功率检测单元对光伏组件5的实际输出功率进行检测;通过设置温度检测单元对光伏组件5的表面温度以及其所处的环境温度进行检测;通过设置太阳辐照度监测单元对太阳辐射对光伏组件5在单位面积单位时间内的辐射能量进行检测;通过设置报警单元在光伏组件5工作异常时发出报警信号;监测模块每间隔设定周期根据所述温度检测单元、太阳辐照度监测单元的检测值计算所述光伏组件5的理论输出功率,式中,表示光伏组件5的表面温度与光伏组件5所处环境的环境温度的温差对光伏组件5的光电转化效率的影响参数,当功率监测单元检测到第i个设定周期内所述光伏组件5的实际输出功率低于0.6p(i1)时,所述报警单元发出第一报警信号报警提示,提醒进行检修,可以及时发现光伏组件5的工作异常,保证高效使用;接着,在经过k个设定周期后,所述监测模块根据k个设定周期所述光伏组件5的理论输出功率与实际输出功率计算所述光伏组件5的转化偏差率,当计算出的k个设定周期所述光伏组件的理论输出功率与实际输出功率计算所述光伏组件的转化偏差率高于设定值时,所述报警单元发出第二报警信号报警提示,提醒进行检修,可以及时发现光伏组件5的工作异常,保证高效使用。

[0169]

实施例9

[0170]

在实施例1

‑

8中任一项的基础上,所述便于引流的光伏组件安装机构还设有连接检测模块,所述连接检测模块对所述上连接组件4与所述中连接组件3的连接稳定性进行检

测;

[0171]

所述连接检测模块包括:

[0172]

力检测单元,所述力检测单元设置在所述上连接组件4与所述中连接组件3的接触面,用于检测所述上连接组件4与所述中连接组件3接触面的作用力;

[0173]

显示终端,所述显示终端用于显示所述光伏组件5的发电状态以及所述安装机构的连接状态;

[0174]

计算单元,所述计算单元的输出端连接所述显示终端的输入端;

[0175]

所述计算单元根据所述上连接组件4与所述中连接组件3的材料的弹性模量与泊松比以及所述力检测单元的检测值计算所述上连接组件4与所述中连接组件3的连接稳定性w;

[0176][0177]

f为所述力检测单元的检测值,单位n;e1为所述上连接组件4的材料的弹性模量,单位n/m2;v1为所述上连接组件4的材料的泊松比;e2为所述中连接组件3的材料的弹性模量,单位n/m2;v2为所述中连接组件3的材料的泊松比;a为所述上连接组件4与所述中连接组件3接触面的长度,单位m;b为所述上连接组件4与所述中连接组件3接触面的宽度,单位m;s1为所述上连接组件4与所述光伏组件5的接触面积,单位m2;s2为所述光伏组件5的面积,单位m2;n为支撑单个所述光伏组件5的所述上连接组件4的个数;m为所述光伏组件5的重量,单位kg;g为重力加速度,取9.8,单位n/kg;

[0178]

当计算出的连接稳定性评估值w低于设定值时,表示所述上连接组件4与所述中连接组件3连接不稳定,对所述显示终端发出报警信号。

[0179]

上述技术方案的工作原理及有益效果为:

[0180]

通过设置力检测单元设对所述上连接组件4与所述中连接组件3接触面的作用力进行检测;通过设置显示终端对所述光伏组件5的发电状态以及所述安装机构的连接状态进行显示;

[0181]

计算单元根据上连接组件4与中连接组件3的材料的弹性模量与泊松比以及力检测单元的检测值计算上连接组件4与中连接组件3的连接稳定性w,式中,表示所述光伏组件5的重力施加在上连接组件4与中连接组件3连接处的重力的值,由于材料本身的性能不同,使得其在受力时发生的变形不同,以及断裂概率不同,故,为上连接组件4的材料的材料性能对连接稳定性的影响参数,为中连接组件3的材料的材料性能对连接稳定性的影响参数,当计算出的连接稳定性w低于设定值时,所述计算单元将计算结果输出至所述显示终端,提示连接稳定性不满足要求,需要及时进行检修,避免由于中连接组件3或上连接组件4发生破损或其他情况导致连接不稳定的造成安全隐患的情况,提高了安全性。

[0182]

显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1