一种变换器电路的制作方法

1.本实用新型涉及高耐压变换器领域,特别涉及一种软开关高耐压变换器电路。

背景技术:

2.近年来,随着太阳能发电、风力发电、水力发电等技术日益成熟。在发电控制系统及电力传输中,系统的输入电压越来越高,可达数千伏。受限于现有功率开关半导体器件的工艺技术,开关半导体器件的耐压远远达不到系统输入电压的应用要求。为解决开关半导体应力过高问题,可采用变换器串联的拓扑结构。

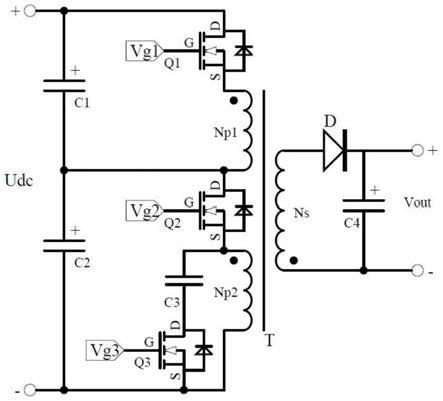

3.图1是目前行业中适用于超高超宽输入电压范围的普通串联型变换器电路图,其实际应用电路是将变压器原边功率绕组均分成两个或两个以上,分别接开关管,然后再串联起来达到耐高压的目的(该方案为公知技术,其具体实施工作原理不再详细介绍)。但是由于普通反激、正激电路拓扑是硬开关,在超高输入电压条件下,开关管的开关损耗很大,且发热严重,特别是高耐压开关管的导通阻抗和结电容都比较大,在实际高压应用场合中这些缺点将进一步扩大,导致变换器整体的效率低、可靠性低,功率密度低,难以满足绿色电源的发展要求。

4.图2是在普通串联型反激变换器电路基础上,增加有源钳位电路,回收初级绕组的漏感能量,电容与初级绕组产生谐振,使得主功率开关管实现软开关技术(软开关:通过在开关过程前后引入谐振,使开关开通前电压先降到零,关断前电流先降到零,就可以消除开关过程中电压、电流的重叠,降低它们的变化率,从而大大减小甚至消除开关损耗;零电压开关(导通)也可以称为zvs,zvs:zero voltage switching),可以减小其开关损耗,提高变换器整体性能。满足绿色电源的发展要求。但是由于钳位开关管与主开关管为互补驱动,具有一定死区时间,当钳位开关管导通时,末级主开关管处于截止状态,钳位开关管的驱动信号需要高压驱动(等于末级主开关管的漏极电压加上钳位开关管的导通电压),才能驱动钳位管导通,故需要增加浮地高压驱动单元,导致体积增大,成本高,且控制方式复杂。

技术实现要素:

5.有鉴于此,本实用新型要解决的技术问题为提供一种低压驱动钳位管的有源钳位开关电源电路。

6.为解决上述技术问题,本实用新型通过以下技术措施实现:

7.一种变换器电路,包括输入电路、有源钳位电路、变压器和输出电路,输入电路包括至少两级的均压单元和至少两级的初级绕组单元,初级绕组单元与均压单元并联,初级绕组单元相互串联,每相邻两初级绕组单元之间形成绕组连接点;均压单元相互串联,每相邻两均压单元之间形成均压串联点;首级初级绕组单元的输入端连接直流电压的正电压端,末级初级绕组单元的输出端接地;每级初级绕组单元均包括主开关管和初级绕组,主开关管和初级绕组串联,主开关管的控制端施加同步的驱动信号,初级绕组同相控制且共磁芯;末级主开关管的导通电流流入端作为末级初级绕组单元的输入端,末级主开关管的导

通电流流出端连接末级初级绕组的同名端,末级初级绕组的异名端为末级初级绕组单元的输出端;

8.有源钳位电路包括钳位电容和钳位开关管,有源钳位电路与末级初级绕组并联,钳位电容一端与钳位开关管的电流流入端连接,钳位电容另一端与末级初级绕组同名端连接,钳位开关管的电流流出端与末级初级绕组异名端连接。

9.作为输出电路的一种具体实施方式,包括次级绕组、输出二极管和输出电容,次级绕组异名端连接输出二极管的阳极,输出二极管的阴极连接输出电容的一端,输出电容的另一端连接次级绕组的同名端。

10.作为输出电路的又一种具体实施方式,包括次级绕组、输出二极管、输出电容、电感和二极管,次级绕组的同名端连接输出二极管的阳极,输出二极管的阴极连接二极管的阴极和电感一端,电感另一端连接输出电容的一端,输出电容的另一端和二极管阳极连接次级绕组的异名端。

11.优选地,主开关管,为mos管,开关管的导通电流流入端,是mos管的漏极;开关管的导通电流流出端,是mos管的源极。

12.优选地,钳位开关管,为mos管,开关管的导通电流流入端,是mos管的漏极;开关管的导通电流流出端,是mos管的源极。

13.优选地,钳位开关管的控制端施加与主开关管互补、具有一定死区时间的驱动信号。

14.优选地,钳位开关管的控制端施加低压驱动信号。

15.与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:

16.1、本实用新型利用有源钳位电路实现zvs软开关技术,提高产品整体效率,同时可提高该电路的开关频率,从而减小体积,提高功率密度;

17.2、本实用新型调整高耐压反激变换器末级初级绕组单元中器件连接,实现有源钳位电路低压驱动,减少了高压驱动单元,从而减小体积,降低成本。

附图说明

18.图1为现有公知技术的高耐压反激变换器电路的原理图;

19.图2为现有公知技术的有源钳位电路的原理图;

20.图3为本实用新型第一实施例电路图;

21.图4为本实用新型第一实施例电路应用图;

22.图5为本实用新型第二实施例电路图;

23.图6为本实用新型第三实施例电路图;

24.图7为本实用新型第四实施例电路图。

具体实施方式

25.为了使本实用新型更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

26.第一实施例

27.如图3所示为本实用新型第一实施例的电路,包括输入电路、有源钳位电路、变压器和输出电路,输入电路包括两级的均压单元和两级的初级绕组单元,初级绕组单元与均压单元并联,初级绕组单元相互串联,两初级绕组单元之间形成绕组连接点;两均压单元相互串联,两均压单元之间形成串联点;第一级初级绕组单元的输入端连接直流电压的正电压端,第二级初级绕组单元的输出端接地。

28.第一级均压单元包括电容c1,第二级均压单元包括电容c2。

29.第一级的初级绕组单元包括初级绕组np1和主开关管q1,主开关管q1为mos管,主开关管q1的漏极作为第一级初级绕组单元的输入端,主开关管q1的源极连接初级绕组np1 的同名端,初级绕组np1的异名端作为第一级初级绕组单元的输出端;电容c1与第一级初级绕组单元并联;

30.第二级的初级绕组单元包括初级绕组np2和主开关管q2,主开关管q2为mos管,主开关管q2的漏极作为第二级初级绕组单元的输入端,与第一级初级绕组单元输出端连接,主开关管q2的源极连接初级绕组np2的同名端,初级绕组np2的异名端连接地,电容c2 与第二级初级绕组单元并联;

31.有源钳位电路包括钳位开关管q3和钳位电容c3,钳位电容c3一端接初级绕组np2的同名端(即主开关管q2的源极),钳位电容c3的另外一端接钳位开关管q3的漏极,钳位开关管q3的源极接初级绕组n2的异名端。

32.输出电路包括次级绕组ns、输出二极管d和输出电容c4,次级绕组ns异名端连接输出二极管d的阳极,输出二极管d的阴极连接输出电容c4的一端,输出电容c4的另一端连接次级绕组ns的同名端。

33.本实用新型一种有源钳位电路的工作原理如下:

34.如图4所示,主开关管q1的栅极与隔离驱动变压器的输出端vg1连接,主开关管q2 的栅极与隔离驱动变压器的输出端vg2连接,主开关管q1和q2的控制端施加同步的驱动信号,初级绕组np1和np2同相控制且共磁芯,钳位开关管q3的驱动信号与主开关管q1、 q2的驱动信号互补,且具备死区时间。当主开关管q1、q2驱动时,通过控制ic经过隔离驱动变压器进行驱动;可确保驱动信号的一致性以及浮地驱动,保证主开关管q1和q2一致导通,当主开关管q1和q2截止后,控制ic可直接与钳位开关管q3的栅极连接,无需经过高压驱动单元或者隔离驱动变压器,即可输出驱动信号驱动钳位开关管q3,控制钳位开关管q3的导通与截止,实现主开关管q1和q2的软开关。

35.第二实施例

36.如图5所示为本实用新型第二实施例的电路原理图,与第一实施例不同之处在于,本实施例包括n(n>2)级初级绕组单元(各级均压单元与第一实施例中均压单元相同)和n(n>2) 级均压单元(各级初级绕组单元与第一实施例中初级绕组单元相同),本实施例工作原理与第一实施例类似,在此不作赘述。

37.第三实施例

38.如图6所示为本实用新型第三实施例电路原理图,与第一实施例不同之处在于,第一级初级绕组单元中,初级绕组np1的同名端作为第一级初级绕组单元的输入端,其异名端连接主开关管q1的漏极,主开关管q2源极作为第一级初级绕组单元的输出端,本实施例工作原理与第一实施例类似,在此不作赘述。

39.第四实施例

40.如图7所示为本实用新型第四实施例电路原理图,与第三实施例不同之处在于,本实施例中输出电路包括次级绕组ns、输出二极管d1、输出电容c4、电感l和二极管d2,次级绕组ns的同名端连接输出二极管d2的阳极,输出二极管d1的阴极连接二极管d2的阴极和电感一端,电感另一端连接输出电容c4的一端,输出电容c4的另一端和二极管d2阳极连接次级绕组ns的异名端,工作原理与第一实施例相比为正激与反激的区别,可实现同等功效。

41.本实用新型的实施方式不限于此,在其他实施例中,主开关管q1还可采用三极管并联二极管;除了末级初级绕组单元,其它初级绕组单元中主开关管和初级绕组的串联关系可自由组合以实现相同或相似的功能;按照本实用新型的上述内容,利用本领域的普通技术知识和惯用手段,在不脱离本实用新型上述基本技术思想前提下,本实用新型中具体实施电路还可以做出其它多种形式的修改、替换或变更,均落在本实用新型权利保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1