一种紧凑型片上带通滤波器的制作方法

1.本实用新型涉及带通滤波器,具体涉及一种紧凑型片上带通滤波器。

背景技术:

2.射频微波带通滤波器是现代无线通信系统中重要的模块之一,随着射频集成电路的快速发展,通信设备终端的小型化趋势以及频谱资源的紧缺,对滤波器的性能和尺寸提出了更高的要求。通信设备的小型化对设备中数量较多的滤波器提出了更高的微型化要求,频谱资源的紧缺要求滤波器拥有良好的带外抑制和较低的插入损耗,否则相邻信道的信号会造成干扰。为满足系统小型化、集成度高的要求,滤波器的微型化、高性能化趋势越来越明显。

3.由于在滤波器的设计中,采用无源器件电容电感谐振的方式,而无源器件电感的尺寸通常比较大,而相邻电感之间的互感又会减小电感的感值,且会引入额外的寄生效应从而严重影响滤波器的性能。因此,在实际设计中相邻电感之间的距离要求,会导致滤波器的尺寸较大,无法满足现代通信设备中微型化的要求。

技术实现要素:

4.(一)解决的技术问题

5.针对现有技术所存在的上述缺点,本实用新型提供了一种紧凑型片上带通滤波器,能够有效克服现有技术所存在的尺寸较大、相邻电感之间相互串扰、带外抑制性能较差的缺陷。

6.(二)技术方案

7.为实现以上目的,本实用新型通过以下技术方案予以实现:

8.一种紧凑型片上带通滤波器,包括依次连接的输入端口p1、第一谐振单元、第二谐振单元、第三谐振单元、第四谐振单元、输出端口p2,以及中心微带线l,所述第一谐振单元包括并联的第一电容c1、第一电感l1,所述第二谐振单元包括并联的第二电容c2、第二电感l2,所述第三谐振单元包括并联的第三电容c3、第三电感l3,所述第四谐振单元包括并联的第四电容c4、第四电感l4,所述输入端口p1、第一电容c1、第二电容c2、第三电容c3、第四电感l4通过中心微带线l依次连接,所述第一电感l1、第二电感l2、第三电感l3、第四电感l4分设于中心微带线l两侧并交错设置。

9.优选地,所述输入端口p1连接第一谐振单元的一端,所述第一谐振单元的另一端接地,所述第一谐振单元的输出端连接第二谐振单元的输入端。

10.优选地,所述第二谐振单元的输出端连接第三谐振单元的输入端。

11.优选地,所述第三谐振单元的输出端连接第四谐振单元的输入端,所述第四谐振单元的一端连接输出端口p2,所述第四谐振单元的另一端接地。

12.优选地,还包括砷化镓衬底,所述输入端口p1、第一谐振单元、第二谐振单元、第三谐振单元、第四谐振单元、输出端口p2,以及中心微带线l均设于砷化镓衬底上。

13.优选地,所述输入端口p1、输出端口p2均采用gsg焊盘。

14.(三)有益效果

15.与现有技术相比,本实用新型所提供的一种紧凑型片上带通滤波器,由于第一电感l1、第二电感l2、第三电感l3、第四电感l4分设于中心微带线l两侧并交错设置,能够有效避免尺寸较大的电感对面积的浪费以及相邻电感之间的串扰,在减小滤波器尺寸的同时避免了器件之间的耦合对滤波器性能的影响;第二谐振单元呈现陷波特性,确定了通频带左侧的传输零点,第三谐振单元呈现陷波特性,确定了通频带右侧的传输零点,通频带两侧的传输零点能极大提升滤波器的带外抑制性能,获得更好的选择性。

附图说明

16.为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

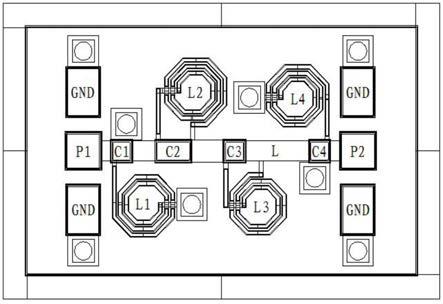

17.图1为本实用新型的结构示意图;

18.图2为本实用新型图1的电路示意图;

19.图3为本实用新型带通滤波器的工作特性曲线。

具体实施方式

20.为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

21.一种紧凑型片上带通滤波器,如图1和图2所示,包括依次连接的输入端口p1、第一谐振单元、第二谐振单元、第三谐振单元、第四谐振单元、输出端口p2,以及中心微带线l,第一谐振单元包括并联的第一电容c1、第一电感l1,第二谐振单元包括并联的第二电容c2、第二电感l2,第三谐振单元包括并联的第三电容c3、第三电感l3,第四谐振单元包括并联的第四电容c4、第四电感l4,输入端口p1、第一电容c1、第二电容c2、第三电容c3、第四电感l4通过中心微带线l依次连接,第一电感l1、第二电感l2、第三电感l3、第四电感l4分设于中心微带线l两侧并交错设置。

22.输入端口p1连接第一谐振单元的一端,第一谐振单元的另一端接地,第一谐振单元的输出端连接第二谐振单元的输入端;第二谐振单元的输出端连接第三谐振单元的输入端;第三谐振单元的输出端连接第四谐振单元的输入端,第四谐振单元的一端连接输出端口p2,第四谐振单元的另一端接地。

23.本申请技术方案中,第一谐振单元以及第四谐振单元确定滤波器的中心频率,第二谐振单元呈现陷波特性,确定了通频带左侧的传输零点,第三谐振单元呈现陷波特性,确定了通频带右侧的传输零点,通频带两侧的传输零点能极大提升滤波器的带外抑制性能,获得更好的选择性。

24.本申请技术方案中,还包括砷化镓衬底,输入端口p1、第一谐振单元、第二谐振单元、第三谐振单元、第四谐振单元、输出端口p2,以及中心微带线l均设于砷化镓衬底上。采用集成电路半导体工艺,通过光刻、金属沉积、干法刻蚀、氧化刻蚀等工艺流程,将上述电容、电感以及输入端口p1、输出端口p2集成在砷化镓衬底上。

25.输入端口p1、输出端口p2均采用gsg焊盘,以获得良好的接地效果。此外,本实施例采用0.35um gaas hbt工艺,本申请技术方案也适用于其他工艺的射频电路。

26.如图3所示,本申请技术方案的工作频率为3.4ghz

‑

4.2ghz,插入损耗为2db,在3ghz处的带外抑制为

‑

19db,4.9ghz处的带外抑制为

‑

20db,芯片尺寸仅为750um*540um,实现了微型化、抗干扰、高抑制的性能指标。

27.本申请技术方案中,各电器元件可以根据以下参数范围进行配置:

28.c1:1.2

‑

1.31pf;c2:0.36

‑

0.43pf;c3:2.15

‑

2.21pf;c4:0.65

‑

0.71pf;

29.l1:1.58

‑

1.61nh;l2:0.9

‑

0.98nh;l3:5.2

‑

5.25nh;l4:3.25

‑

3.28nh。

30.以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不会使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1