一种用于车载封闭内筒的起竖系统

1.本发明属于起竖装置领域,尤其是车载内筒起竖技术领域,具体涉及一种用于车载封闭内筒的起竖系统。

背景技术:

2.高机动性是车载内筒起竖技术的关键技术指标之一,近年来车载内筒发射装置准备流程各个环节中内筒起竖时间约占发射车展开时间的1/5~1/3。由于起竖速度的限制延长了发射准备时间,不利于适应未来的快速作战,快速起竖已成为未来武器系统的迫切需求。快速起竖对于缩短武器系统发射的准备时间、加快实时作战速度、发挥作战效能、提高武器装备战斗力等方面都具有重要的意义。

3.目前车载内筒在运输、存放过程中,起竖机构以及内筒相关部件长时间暴露在外部空气中,一方面会造成起竖机构的使用寿命大大缩短,另一方面容易暴露目标。因此内筒存放在厢体里面将是未来一大趋势。然而内筒存放在厢体里面,厢体的厢盖会阻碍内筒的起竖,严重影响内筒的起竖时间。如何解决内筒起竖过程中与厢盖的干涉问题将是车载封闭内筒起竖的关键研究点。

技术实现要素:

4.本技术的目的在于解决内筒起竖过程中与厢盖的干涉问题,发明一种厢盖与内筒、厢盖与厢体之间的连接机构,在内筒起竖过程中厢盖随动完成双侧开盖动作。厢盖可以双侧打开,在内筒起竖过程中两侧厢盖随动分别开启,且开启过程中不与内筒发生干涉,起竖到位后两侧厢盖完成开启动作。

5.具体而言,本发明采用的技术方案为一种一种车载封闭内筒的起竖系统,其特征在于:包括车厢体、厢盖和内筒,其中,所述内筒与所述车厢体铰接,所述厢盖包括两块,分别与一侧的车厢体可转动连接,使得所述厢盖在将所述车厢体顶端封闭,以及将所述车厢体顶端打开的状态之间切换;

6.其中,所述起竖系统还包括联动机构和厢盖驱动装置,所述联动结构一端与所述内筒连接,另一端与所述箱盖驱动装置连接,在内筒起竖或回收过程中,可使得所述箱盖驱动装置竖直向上或向下移动;所述箱盖驱动装置与所述箱盖连接,用于驱动在向上移动过程中打开所述厢盖,在向下移动过程中关闭所述厢盖。

7.在一个实施方案中,所述起竖系统还包括起竖驱动装置,所述起竖驱动装置一端与所述车厢体铰接,另一端与所述内筒铰接。

8.在一个实施方案中,所述联动系统包括第一连杆和水平异形滑轨,其中,所述第一连杆一端与所述内筒铰接,另一端与所述水平异形滑轨铰接。

9.在一个实施方案中,在所述车厢体上设置有轨道,所述水平异形滑轨在所述第一连杆的带动下可沿着所述轨道上滑动。

10.在一个实施方案中,所述水平异形滑轨上表面包括一水平部和一斜坡部,其中所

述斜坡部包括底端和顶端,其中所述顶端与所述水平部连接。

11.在一个实施方案中,所述箱盖驱动装置的下端与所述水平异形滑轨上表面连接;其中,在所述内筒处于所述收回状态时,所述箱盖驱动装置的下端与所述斜坡部底端接触,在所述内筒处于起竖完成状态时,所述箱盖驱动装置的下端与所述水平部接触,在起竖过程中或者收回过程中,所述箱盖驱动装置的下端沿着述斜坡部移动。

12.在一个实施方案中,所述箱盖驱动装置包括竖直移动件和第二连杆,其中所述竖直移动件下端与所述水异形滑轨上表面接触,所述竖直移动件上端与所述第二连杆铰接,所述第二连杆另一端与所述厢盖铰接。

13.在一个实施方案中,所述车厢体上设置有竖直导向件,用于与所述竖直移动件配合,实现对所述竖直移动件上下移动的导向

14.在一个实施方案中,所述水平异形滑轨的两端设置有第一限位装置和第二限位装置,用于对箱盖驱动装置的下端进行限位,避免所述箱盖驱动装置脱离与所述水平异形滑轨的接触。

15.在一个实施方案中,在所述车厢体内设置有多组所述厢盖驱动装置。

16.本发明的效果如下:

17.本发明所述的一种可实现快速装卸的起竖系统拥有下列优点:

18.1、调节范围大,可操作性强。本发明机构之间采用串联连接,能够最大程度地实现厢盖在起竖过程中向两侧打开,也可以更改厢盖打开的幅度。

19.2、结构紧凑,受力合理。可靠性高,不需要人力。本发明充分利用各部件的结构合理设计,既能保证功能的合理性,又能保证公路运输的结构紧凑性。

20.3、开盖机构的动力来源于起竖机构,整个过程不需要额外的动力装置及机构,极大的节约了能源并且简化了机构。

21.4、异型凸轮机构设计巧妙,是开盖过程变成间歇过程,完美解决了开盖过程中得干涉问题,同时能够让厢盖打开后保持状态。内筒起竖到9

°

时,厢盖已经完全打开,后面的运动厢盖一直保持打开状态。内筒收回时,厢盖先是保持打开状态,起竖角度下降到9

°

时,厢盖开始关闭,巧妙的避免了内筒与厢盖的接触。

22.5、巧妙得设计了弹性导轮来把竖直轨道固定在水平异型凸轮轨道上,通过限制空间位置让弹性导轮被压缩,弹性导轮产生张力将竖直滑动件牢牢固定在水平异型凸轮滑轨上,防止竖直滑动件晃动。

附图说明

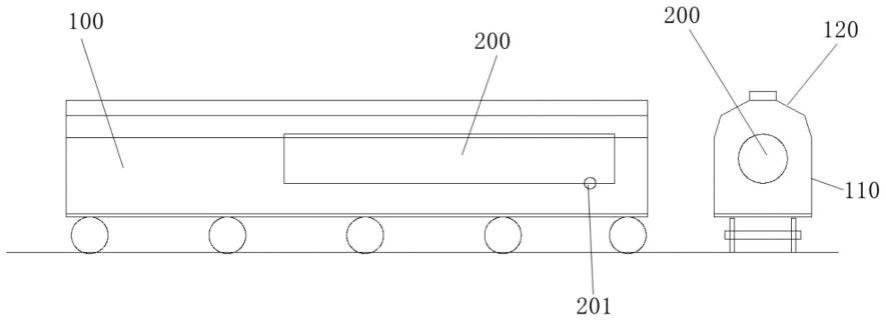

23.图1为本发明起竖系统内筒回收状态视图,其中左侧为主视图,右侧为侧视图;

24.图2为本发明起竖系统内筒起竖过程中状态视图,其中左侧为主视图,右侧为侧视图;

25.图3为本发明起竖系统内筒起竖完成后状态视图,其中左侧为主视图,右侧为侧视图;

26.图4为本发明起竖系统局部剖开视图;

27.图5为本发明起竖系统的内筒与车厢体铰接点位置附近示意图;

28.图6为本发明水平异形滑轨与轨道示意图;

29.图7为本发明水平异形滑轨与竖直移动件局部结构视图;

30.图8为本发明水平异形滑轨与竖直移动件另一方位局部结构视图;

31.图9为本发明厢盖驱动装置的结构视图;

32.图10为本发明起竖系统原理图;

33.图11为本发明起厢盖竖直驱动装置原理图;

34.图12为本发明起竖系统工况1视图;

35.图13为本发明起竖系统工况2视图;

36.图14为本发明起竖系统工况3视图。

具体实施方式

37.为了使本技术的技术方案和优点更加清楚,下面结合附图和具体实施例对本技术进行详细描述。

38.如图1-5所示,本技术的一种车载封闭内筒200起竖系统,包括车厢体110、厢盖120和内筒200,其中,所述内筒200与所述车厢体110铰接,所述厢盖120包括两块,分别与一侧的车厢体110可转动连接,使得所述厢盖120在将所述车厢体110顶端封闭,以及将所述车厢体110顶端打开的状态之间切换。

39.其中,所述起竖系统还包括联动机构310和厢盖驱动装置320,所述联动结构一端与所述内筒200连接,另一端与所述厢盖驱动装置320连接,在内筒200起竖或回收过程中,可使得所述厢盖驱动装置320竖直向上或向下移动;所述厢盖驱动装置320与所述箱盖连接,用于驱动在向上移动过程中打开所述厢盖120,在向下移动过程中关闭所述厢盖120。

40.采用这样的方案,可以巧妙的实现内筒200起竖过程中,所述厢盖120适应性打开,后面的运动厢盖120一直保持打开状态,并且在内筒200收回过程中,所述厢盖120适应性关闭的功能,即解决了现有技术中在内筒200与厢体110的干涉问题,也无需采用额外的驱动装置,而且这样可以保证内筒200起竖与厢盖120打开的同步,节约了成本也提高了精度。

41.在一个实施方案中,所述起竖系统还包括起竖驱动装置202,所述起竖驱动装置202一端与所述车厢体铰接,另一端与所述内筒200铰接。用于向所述内筒200提供起竖和回收的驱动力。

42.在一个实施方案中,如图4所示,所述联动系统包括第一连杆311和水平异形滑轨312,其中,所述第一连杆311一端与所述内筒200铰接,另一端与所述水平异形滑轨312铰接。在所述车厢体110上设置有轨道112,所述水平异形滑轨312在所述第一连杆311的带动下可沿着所述轨道112上滑动。采用这样的方案,所述内筒200、第一连杆311、水平异形滑轨312和轨道112形成四连杆机构,在所述内筒200起竖时,会带动所述第一连杆311一端随之移动并转动,进而带动所述水平异形滑轨312沿着所述轨道112移动(图中为向右移动)。在所述内筒200收回时,为上述过程的逆过程。在一个方案中,所述车厢体110包括在下方的车架111,所述轨道112设置在所述车架111上。所述内筒200在铰接点201与车架111连接。

43.在一个实施方案中,如图5所示,所述水平异形滑轨312上表面包括一水平部3141和一斜坡部3142,其中所述斜坡部3142包括底端和顶端,其中所述顶端与所述水平部3141连接。所述厢盖驱动装置320的下端与所述水平异形滑轨312上表面连接。其中,在所述内筒200处于所述收回状态时,所述厢盖驱动装置320的下端与所述斜坡部3142底端接触,在所

述内筒200处于起竖完成状态时,所述厢盖驱动装置320的下端与所述水平部3141接触,在起竖过程中或者收回过程中,所述厢盖驱动装置320的下端沿着述斜坡部3142移动。采用这样的方案,在所述水平异形滑轨312沿着轨道112移动过程中,所述厢盖驱动装置320的下端沿着所述异形滑轨移动,进而实现了上下移动,进而实现了对于厢盖120的打开和关闭。

44.在一个实施方案中,如图6所示,所述厢盖驱动装置320包括竖直移动件321和第二连杆322,其中所述竖直移动件321下端323与所述水平异形滑轨312上表面接触,所述竖直移动件321上端与所述第二连杆322铰接,所述第二连杆322另一端与所述厢盖120铰接。采用这样的方案,所述竖直移动件321、第二连杆322和厢盖120构成另一个四连杆机构,通过竖直移动件321的上下移动,带动所述第二连杆322动作进而使得所述厢盖120相对于厢体110发生转动,进而实现厢盖120的打开和关闭操作。

45.在一个实施方案中,所述斜坡部3142为光滑曲面结构,采用这样的结构,所述竖直移动件321的上下移动更加平滑,进而使得所述厢盖120的打开和关闭更加顺畅和稳定,避免了顿挫造成的振动和损坏。优选地,所述斜坡部3142为凸轮面,且所述凸轮面的两端坡度平缓,中间部分的坡度相对两端坡度陡峭。这样的方案在所述厢盖120打开或关闭过程中,完全打开前或完全关闭前的最后瞬间降低打开或关闭速度,避免了速度过快造成厢盖120和厢体110连接处的损坏,同时,中间时段的快速动作保证了厢盖120打开和关闭的速度,既提高了效率又避免了装置的损坏提高了寿命。

46.在一个实施方案中,所述车厢体110上设置有竖直导向件,用于与所述竖直移动件321配合,实现对所述竖直移动件321上下移动的导向,避免所述竖直移动件321在上下移动过程中产生不必要的歪斜,提高了厢盖120打开和关闭的稳定性。

47.在一个实施方案中,所述水平异形滑轨312的两端设置有第一限位装置和第二限位装置,用于对厢盖驱动装置320的下端进行限位,避免所述厢盖驱动装置320脱离与所述水平异形滑轨312的接触。

48.在一个实施方案中,如图8-9所示,所述水平异形滑轨312包括一框形结构,所述框形结构包括一底壁313、一顶壁314和在两端连接所述底壁313和顶壁314的第一侧壁316和第二侧壁315,所述顶壁314为形成所述水平部3141和斜坡部3142。其中所述底壁313与所述轨道112滑动连接,以实现所述水平异形滑轨312沿着所述轨道112移动。

49.在一个实施方案中,如图8所示,所述轨道112包括一底板1121、竖板1123和顶板1122,所述顶板1122表面优选为为水平结构。其中,所述竖板1123将所述底板1121和顶板1122连接,并且在所述顶板1122和底板1121之间形成一个或两个容纳空间1124(例如截面为c形或工字形),所述水平异形滑轨312的底壁313的一侧或两侧下方固定连接有导轮结构330,所述导轮结构330包括支撑架331和滚轮332,所述支撑架331可容纳在所述容纳空间1124内,所述滚轮332可与所述容纳空间1124的侧壁滚动接触,例如与所述顶板1122下表面、底板1121上表面、竖板1123侧表面滚动接触。采用这样的方案,所述水平异形滑轨312可以顺畅的在所述轨道112上移动。

50.在一个实施方案中,如图8-9,所述竖直移动件321下端323与所述水平异形滑轨312的顶壁314为滚动连接。例如,在所述竖直移动件321下方设置有横向支撑板325/326,所述横向支撑板325/326上设置有滚子324,所述滚子324与所述水平异形滑轨312的顶壁314滚动接触。优选地,所述在所述竖直移动件321下方间隔设置有两个横向支撑板,其中在下

方的横向支撑板326的上表面设置有下方滚子324,在上方横向支撑板325的下表面设置有上方滚子324,所述顶壁314设置在所述上方滚子324和下方滚子324之间。采用这样的方案,所述竖直移动件321与所述顶壁314的上下表面同时滚动连接,使得所述水平异形滑轨312对所述竖直移动件321的驱动更加顺畅。并且,在此方案中,由于所述底壁313、顶壁314和两侧壁为框形结构,使得所述竖直移动件321的移动限制在所述框形结构之内,即所述第一侧壁316构成所述第一限位件,所述第二侧壁315构成所述第二限位件,在所述内筒200处于收回状态时,所述竖直移动件321在所述顶壁314的最低位置,此时,所述竖直移动件321的侧面与所述第一侧壁316接触,只能沿着斜面向上移动,而不能向反方向移动,第一侧壁316构成了对于所述竖直移动件321限位的第一限位件。同理,在所述内筒200处于起竖状态时,所述竖直移动件321在所述顶壁314的水平部3141末端位置,此时,所述竖直移动件321的侧面与所述第二侧壁315接触,只能沿着水平部3141向所述斜面方向移动,而不能向反方向移动,第二侧壁315构成了对于所述竖直移动件321限位的第二限位件。即采用这样的方案,无需单独设置额外的限位件,简化了结构节约了成本,同时功能并不丧失。

51.在一个实施方案中,所述内筒200起竖到9

°

时,所述竖直移动件321移动到所述斜坡部3142与所述水平部3141的交界处。采用这样的方案,在内筒200起竖到9

°

时,厢盖120已经完全打开,后面的运动厢盖120一直保持打开状态。内筒200收回时,厢盖120先是保持打开状态,起竖角度下降到9

°

时,厢盖120开始关闭,巧妙的避免了内筒200与厢盖120的接触。

52.具体地,如图10-11所示,在一个例子中,所述凸轮面的形状计算过程如下。

[0053][0054][0055]

l——内筒起竖铰接点到内筒前端的水平距离

[0056]

a——内筒最高点到内筒起竖铰接点的竖直距离

[0057]

b——内筒最高点到厢盖的竖直距离

[0058]

β——内筒前端最高点与起竖铰接点连线与水平面的夹角

[0059]

γ——起竖过程中厢盖与内筒不干涉的最大起竖角度,通过上式计算可得9

°

内筒起竖,内筒平稳起升为保证厢盖平稳打开,厢盖采用匀速旋转打开。对水平曲柄滑块机构进行运动分析,将各构件表示为矢量,列出封闭矢量方程为:

[0060][0061]

——内筒起竖铰接点到内筒铰接点的向量

[0062]

——第一连杆向量

[0063]

——内筒起竖铰接点到异形滑轨铰接点的向量

[0064]

将各矢量分别向水平和竖直投影,得

[0065]

l1cosθ1+l2cosθ2=s

[0066]

l1sinθ1+l2sinθ2=h

[0067]

s——内筒起竖铰接点到凸轮滑轨铰接点的向量水平投影;

[0068]

h——内筒起竖铰接点到凸轮滑轨铰接点的向量竖直投影;

[0069]

θ1——内筒起竖铰接点到第一连杆与内筒铰接点的连线与水平面的夹角;

[0070]

θ2——第一连杆与水平面的夹角;

[0071]

推导得

[0072][0073]

s=l1cosθ1+l2cosθ2[0074]

代入得凸轮得水平轮廓为

[0075]

x=s

0-(l1cosθ1+l2cosθ2)

[0076]

其中

[0077]

θ1=w1t+θ0[0078]

w1——内筒起竖角速度;

[0079]

θ0——内筒起竖铰接点到第一连杆与内筒铰接点的连线与内筒下表的夹角;

[0080]

s0——s的初始值,即t=0时,此时θ1=θ0。

[0081]

同理对竖直曲柄滑块机构进行运动分析,推导得凸轮竖直轮廓为:

[0082]

y=b2sinα

2-b1sinα

1-y0[0083]

其中α1=α0+w2t

[0084]

w2——厢盖开启角速度;

[0085]

b1——厢盖旋转铰接点到厢盖铰接点的长度;

[0086]

b2——竖直连杆长度;

[0087]

α0——厢盖关闭位置时,厢盖与第二连杆的连接部与水平面的夹角;

[0088]

α1——厢盖打开位置时,厢盖与第二连杆的连接部与水平面的夹角;

[0089]

α2——第二连杆与水平面的夹角;

[0090]

y0——y的初始值,即t=0时,此时α1=α0。

[0091]

x——厢盖旋转铰接点到竖直滑动件铰接点的向量得水平投影

[0092]

水平异型凸轮滑轨前面部分是异型凸轮,轮根据上式,求出异型凸轮水平位移和竖直位移,并得出异型凸轮水平位移和竖直位移随时间的关系,合并两个曲线得出凸轮水平轮廓凸轮竖直轮廓的关系,即异型凸轮形状。采用这样的方案,可以根据实际参数情况计算得出最适宜的凸轮形状,更有效减少厢盖打开时间,降低发生干涉的情况产生。

[0093]

在一个实施方案中,所述所需厢盖120为柔性件,其余所述车厢体110固定连接。采用这样的方案,利用所述厢盖120的柔性可方便地实现厢盖120的打开和关闭,无需在厢盖120和厢体110之间设置额外的铰接件。

[0094]

在一个实施方案中,在所述车厢体110内设置有多组所述厢盖驱动装置320,例如,在内筒200两侧各设置四组。在所述箱体内设置有对应数量的水平异形滑轨312。优选地,所述每一侧的多个水平异形滑轨312相互之间固定连接,这样采用一个所述第一连杆311就可对一侧的多个水平异形滑轨312进行驱动,使其同步在轨道112上移动,这样采用对称布置的两个第一连杆311可以同步对两侧的水平异形滑轨312进行驱动。采用这样的方案,避免

了多个水平异形滑轨312分别对对应的竖直移动件321的驱动造成的不同步问题,尤其是内筒200在同一角度而不同位置的高度不同,如果采用多个第一连杆311分别驱动,则会造成对于水平异形滑轨312的驱动无法精确协调同一的问题。而采用本身这样的方案,使得厢盖120多个部位的打开能够同步,提高了打开效率。

[0095]

在一个实施方案中,所述第一连杆311的设置位置根据内筒200长度、高度以及所述处于关闭状态的厢盖120的高度计算得出。具体,需要保证在内筒200的远离铰接点的一端的上沿在接近所述厢盖120时,所述连杆已经驱动所述水平异形滑轨312动作进而使得所述厢盖驱动装置320动作,带动所述厢盖120打开。

[0096]

在一个实施方案中,所述内筒200与所述车厢体的铰接点201,相对于所述第一连杆311与所述内筒200的铰接点3111之间的距离,与所述第一连杆311的长度比值为1:(1.3-2.1)。更优选地,在所述内筒200处于收回状态时,所述第一连杆311与所述水平异形滑轨312的铰接点3112,相对于所述内筒200与所述车厢体的铰接点之间的距离,与所述第一连杆311的长度比值为(1.1-1.2):1。采样这样的方案,使得在内筒200起竖过程中,所述第一连杆311的对所述水平异性滑轨的作用力在水平和竖直方向的分离比较合理。具体地,在起竖开始时,所述内筒200对所述第一连杆311的作用力基本与第一连杆311的延伸方向一致,避免了初始时不必要的晃动,并且力量分布使得第一连杆311对水平异形滑轨312的水平作用力够大,能够使得水平异形滑轨312沿着轨道112快速移动。而在起竖过程中,第一连杆311相对于水平方向的角度逐渐增大,使得第一连杆311对水平异形滑轨312的水平分力逐渐减小,使得所述水平异形滑轨312的移动速度减小,配合所述凸轮面的形状,使得所述厢盖120打开的最后的环节能够较慢。并且,所述尺寸比例使得在所述厢盖120打开后,所述第一连杆311的水平移动较小,使得可以缩短所述水平异形滑轨312的水平部3141长度,避免了水平异形滑轨312尺寸过大,造成材料浪费以及多个水平异形滑轨312的安装空间干涉的问题。

[0097]

在一个实施方案中,所述滚子324为弹性滚子324。优选地,在自然状态下,所述上方滚子324和下方滚子324之间的距离小于所述顶壁314的厚度。更优选地,所述上方滚子324包括呈矩形布置的四组,所述下方滚子324至少设置有两组,且设置位置与所述上方滚子324对称布置,优选地,所述下方滚子324设置有四组。在安装过程中,所述顶壁314使得所述弹性滚子324被压缩,弹性滚子324所产生的张力将竖直移动件321牢牢固定在水平异型滑轨上,防止竖直滑动件晃动。在此种结构下,无需在车厢体上设置竖直移动件321的导向件,简化了车厢体的结构,并且灵活了水平异形滑轨312的设置位置,可以适应不同尺寸内筒200的需求。

[0098]

在一个实施方案中,所述每一侧的多个水平异形滑轨312相互之间固定连接具体为,相邻水平异形滑轨312之间通过钢结构340(例如工字钢或方钢)连接。优选地所述钢结构设置在所述轨道112的所述顶板1122和底板1121之间形成的容纳空间1124内,并且在所述钢结构的外周设置有滚轮332用于与所述容纳空间1124的侧壁滚动接触,采用这样的方案,所述钢结构与所述水平异形滑轨312的导轮结构330的支撑架331共用所述容纳空间1124,避免了将所述钢结构340设置在其他位置引起的部件之间的干涉,并且其重量能够对水平异形滑轨312的动作产生稳定作用,并且其通过导轮所述容纳空间1124滚动接触,避免了设置在上方时悬置产生的弯曲变形进行对轨道112面产生损坏的问题。

[0099]

在一个实施方案中,所述水平异形滑轨312通过一横杆与所述第一连杆311铰接。优选地,所述水平异形滑轨312上设置沿着轨道112方向倾斜延伸的长条形槽,所述横杆可插入所述长形条的任一位置,并且通过螺纹装置等固定装置将横杆固定到该位置。这样的方案可以根据实际情况下调整横杆的位置,进而调整第一连杆311与水平异形滑轨312的连接位置,使得对水平异形滑轨312的驱动角度和力量更加合理。在一个实施方案中,所述横杆末端为螺杆,在所述水平异形滑轨312框形结构的内侧通过螺母可将所述横杆固定在预定位置。在一个更优选的方案中,长条形槽上设置有多个孔,所述孔的直径大于所述长条形槽的宽度,并且所述长条形槽与所述孔的连接处的宽度小于所述孔的直径。同时,所述横杆包括细径部和连接于细径部末端的粗径部,所述细径部的直径与所述长条形槽宽度相同,所述粗径部的直径与所述孔的直径相同。安装时,所述横杆粗径部可插入所述孔(第一孔)中并通过螺母或其他装置进行固定,当根据实际情况需要调整横杆的位置时,可以将粗径部穿过所述第一孔,此时细径部位于第一孔中,并且可以从所述连接处进入所述长条形槽,达到预定位置附近后,再进入对应的孔(第二孔)中,随后细径部退出所述第二孔,所述粗径部进入所述第二孔随后进行固定。所述孔可以在长条形槽两侧设置多个。这样可以保证实现第一连杆311的安装位置满足设计要求,如前所述,由于第一连杆311的位置尺寸关系存在一定的范围,所以保证一定孔数量的情况下(例如每侧设置5个孔),可以保证满足所述要求。

[0100]

下面结合附图12-14说明本技术一个实施例的起竖系统的工作过程:

[0101]

内简起竖过程中,在起竖角度0-9

°

时,厢盖120双侧打开;起竖角度9-90

°

时,厢盖120保持打开状态。工作过程可以确定为三种工况

[0102]

(1)工况一:起竖角度θ=0

°

,双侧的水平异形滑轨312和厢盖驱动装置320均位于初始阶段;

[0103]

(2)工况二:起竖角度θ=9

°

,双侧开盖机构水平异型滑轨移动带动竖直移动件321向上运动,厢盖120位于完全打开阶段。

[0104]

(3)工况三:起竖角度θ=90

°

,双侧开盖机构位于结束阶段。

[0105]

工况一到工况二之间为运动第一阶段,此过程中,竖直移动件321与水平异型滑轨的异型凸轮面接触,竖直移动件321向上运动,顶开厢盖120。

[0106]

工况二到工况三之间为运动第二阶段,此过程中,竖直移动件321与水平异型滑轨的水平部3141分接触,竖直移动件321保持高度不变,厢盖120保持打开状态。

[0107]

反之,内筒200回收,竖直移动件321与水平异型滑轨的水平部3141分先接触,竖直移动件321保持高度不变,厢盖120保持打开状态;然后,竖直移动件321与水平异型滑轨的异型凸轮接触,竖直移动件321向下运动,关闭厢盖120。

[0108]

本领域的技术人员可以对本发明的实施例进行各种修改和变型,倘若这些修改和变型在本发明权利要求及其同等技术范围之内,则这些修改和变型也仍在本发明的保护范围内。

[0109]

需要说明的是,以上实施例仅用以说明本技术的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本技术进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本技术各实施例技术方案的精神和范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1