一种农业害虫诱捕装置的制作方法

[0001]

本实用新型涉及农业害虫诱捕装置技术领域,尤其涉及一种农业害虫诱捕装置。

背景技术:

[0002]

昆虫诱捕器是利用性信息素诱捕防治害虫的方法称为诱杀法或诱捕法,诱杀法 利用性信息素诱捕防治害虫的方法称为诱杀法或诱捕法。 具体方法是在田间设置一定量的诱捕器,用以大量诱杀成虫(雌性或雄性),降低成虫的自然交配率,从而达到减少次代幼虫的虫口密度、保护农作物免受危害的目的。 2.迷向防治 迷向法是在一定范围内大量释放性信息素,使雄成虫的触角一直处于高浓度的性信息素包围之中,或大量释放性信息素的同系物、抑制剂,用以干扰雌雄成虫间正常的化学通讯,使之无法定向找到雌虫交尾而达到控制其交配繁殖的目的。

[0003]

专利号cn201820662555.6的一种农业害虫诱捕水灯装置,包括支撑腿、底座、第一灯座、第一灯头,所述支撑腿上端设置所述底座,所述底座上表面设置所述第一灯座,所述第一灯座上表面设置所述第一灯头,所述第一灯头上表面设置第一诱虫灯,所述底座上表面远离所述第一灯座的一侧设置第二灯座,所述第二灯座上表面设置第二灯头,所述第二灯头上表面设置第二诱虫灯,所述底座上表面中心设置诱虫盆,所述底座上表面设置开关,所述底座上表面远离所述开关一侧设置固定杆,所述固定杆上端设置太阳能电池板,所述固定杆一侧设置连接杆。有益效果在于:该农业害虫诱捕水灯可以全天诱捕害虫,该装置不仅诱捕害虫效果显著,而且还节约电能,省时省力。

[0004]

1、现有技术的农业害虫诱捕装置通过在诱捕桶内放入昆虫信息素诱捕昆虫进入桶内进行灭杀,但是这种诱捕桶在农田附近使用时会吊在支架一侧,而现有农业害虫诱捕装置的支撑架体过于简单,其在地面的支撑稳定性较差,当大风环境时这种架杆容易晃动摔落,进而导致诱捕器掉落,为此,我们提出一种农业害虫诱捕装置。

[0005]

2、现有技术的农业害虫诱捕装置在长时间使用时需要倒出桶内的昆虫尸体,当诱捕桶从架体拆卸下来时,随着工作人员手部打滑,诱捕桶容易垂直摔落地面,而现有诱捕桶的底部为简单塑料桶体,当诱捕桶底部摔落地面时容易导致桶体底部破裂,进而影响其后续使用,为此,我们提出一种农业害虫诱捕装置。

技术实现要素:

[0006]

本实用新型提供一种农业害虫诱捕装置,在支撑杆的钻地脚底端设置底板,将钻地脚的锥形头向下按入农田土壤内,然后继续用力使得底板的耙齿向下钉入地面,加固支撑杆与地面的贴合牢固度,而底桶借助旋接盘陷入盖桶底端后,用纤维绳穿入吊板和吊环的孔中进行系结,盖桶顶端的吊板借助纤维绳系于支撑杆的吊环下端进行固定,此时从漏斗形管处向盖桶下方的底桶内放入昆虫信息素,昆虫感知到信息素后从漏斗形管处飞入底桶内,而漏斗形管在盖桶内部的管体出口较小,使得昆虫不易飞出达到困杀害虫的目的,通过辅助的底板和耙齿使得支撑杆牢牢地固定在农田地面上不易晃动,在底桶内部设置有锥

形内桶,且锥形内桶外侧有加强筋与底桶内壁衔接,当底桶坠落地面时,双层桶体结构的底桶内部有锥形内桶和加强筋进行结构补强,使得底桶不易被摔坏。

[0007]

本实用新型提供的具体技术方案如下:

[0008]

本实用新型提供的一种农业害虫诱捕装置,包括底桶,所述底桶的顶端一体成型有旋接盘,且旋接盘的顶端旋接有盖桶,所述盖桶的表面嵌入有漏斗形管,且盖桶的顶端一体成型有吊板,所述吊板的中孔与吊环的环孔之间系有纤维绳,且吊环焊接于支撑杆的横杆一侧,所述支撑杆的竖杆下方一体成型有钻地脚,且钻地脚的底端车削有锥形头,所述钻地脚的中部焊接有底板,且底板的底端凸起有耙齿。

[0009]

可选的,所述底桶的内壁处一体成型有锥形内桶,且锥形内桶的边缘与底桶的内壁之间衔接有加强筋。

[0010]

可选的,所述支撑杆背离吊板一侧的杆体与底板的顶端之间焊接有连杆。

[0011]

可选的,所述锥形头的外壁处车削有螺旋式叶牙。

[0012]

本实用新型的有益效果如下:

[0013]

1、本实用新型通过在支撑杆的钻地脚底端设置底板,将钻地脚的锥形头向下按入农田土壤内,然后继续用力使得底板的耙齿向下钉入地面,加固支撑杆与地面的贴合牢固度,而底桶借助旋接盘陷入盖桶底端后,用纤维绳穿入吊板和吊环的孔中进行系结,盖桶顶端的吊板借助纤维绳系于支撑杆的吊环下端进行固定,此时从漏斗形管处向盖桶下方的底桶内放入昆虫信息素,昆虫感知到信息素后从漏斗形管处飞入底桶内,而漏斗形管在盖桶内部的管体出口较小,使得昆虫不易飞出达到困杀害虫的目的,通过辅助的底板和耙齿使得支撑杆牢牢地固定在农田地面上不易晃动,解决了现有农业害虫诱捕装置的支撑杆架支撑性不佳的问题。

[0014]

2、本实用新型通过在底桶内部设置有锥形内桶,且锥形内桶外侧有加强筋与底桶内壁衔接,当底桶坠落地面时,双层桶体结构的底桶内部有锥形内桶和加强筋进行结构补强,使得底桶不易被摔坏,解决了现有农业害虫诱捕装置的桶体跌落地面时容易摔坏的问题。

附图说明

[0015]

为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0016]

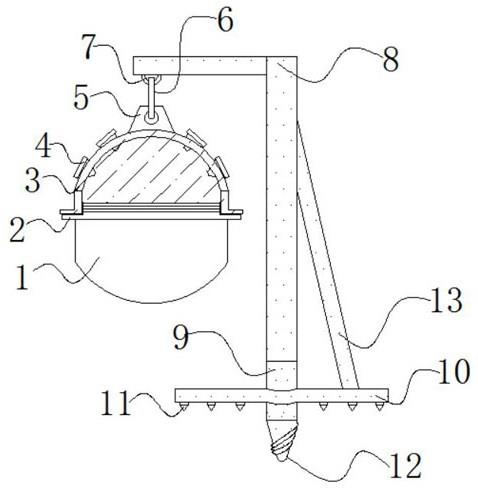

图1为本实用新型实施例的一种农业害虫诱捕装置的整体结构示意图。

[0017]

图2为本实用新型实施例的一种农业害虫诱捕装置的底桶剖视图。

[0018]

图中:1、底桶;2、旋接盘;3、盖桶;4、漏斗形管;5、吊板;6、纤维绳;7、吊环;8、支撑杆;9、钻地脚;10、底板;11、耙齿;12、锥形头;13、连杆;14、锥形内桶;15、加强筋。

具体实施方式

[0019]

为了使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本实用新型作进一步地详细描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是

全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0020]

下面将结合图1~图2对本实用新型实施例的一种农业害虫诱捕装置进行详细的说明。

[0021]

参考图1所示,本实用新型实施例提供的一种农业害虫诱捕装置,包括底桶1,所述底桶1的顶端一体成型有旋接盘2,且旋接盘2的顶端旋接有盖桶3,所述盖桶3的表面嵌入有漏斗形管4,且盖桶3的顶端一体成型有吊板5,所述吊板5的中孔与吊环7的环孔之间系有纤维绳6,且吊环7焊接于支撑杆8的横杆一侧,所述支撑杆8的竖杆下方一体成型有钻地脚9,且钻地脚9的底端车削有锥形头12,所述钻地脚9的中部焊接有底板10,且底板10的底端凸起有耙齿11。

[0022]

示例的,在支撑杆8的钻地脚9底端设置底板10,将钻地脚9的锥形头12向下按入农田土壤内,然后继续用力使得底板10的耙齿11向下钉入地面,加固支撑杆8与地面的贴合牢固度,而底桶1借助旋接盘2陷入盖桶3底端后,用纤维绳6穿入吊板5和吊环7的孔中进行系结,盖桶3顶端的吊板5借助纤维绳6系于支撑杆8的吊环7下端进行固定,此时从漏斗形管4处向盖桶3下方的底桶1内放入昆虫信息素,昆虫感知到信息素后从漏斗形管4处飞入底桶1内,而漏斗形管4在盖桶3内部的管体出口较小,使得昆虫不易飞出达到困杀害虫的目的,通过辅助的底板10和耙齿11使得支撑杆8牢牢地固定在农田地面上不易晃动。

[0023]

参考图2所示,所述底桶1的内壁处一体成型有锥形内桶14,且锥形内桶14的边缘与底桶1的内壁之间衔接有加强筋15。

[0024]

示例的,在底桶1内部设置有锥形内桶14,且锥形内桶14外侧有加强筋15与底桶1内壁衔接,当底桶1坠落地面时,双层桶体结构的底桶1内部有锥形内桶14和加强筋15进行结构补强,使得底桶1不易被摔坏。

[0025]

参考图1所示,所述支撑杆8背离吊板5一侧的杆体与底板10的顶端之间焊接有连杆13。

[0026]

示例的,支撑杆8 与底板10之间有连杆13进行衔接,加固支撑杆8与底板10之间的连接关系。

[0027]

参考图1所示,所述锥形头12的外壁处车削有螺旋式叶牙。

[0028]

示例的,锥形头12向下嵌入时可以借助螺旋式叶牙以旋转方式钻入地下。

[0029]

本实用新型为一种农业害虫诱捕装置,在支撑杆8的钻地脚9底端设置底板10,将钻地脚9的锥形头12向下按入农田土壤内,然后继续用力使得底板10的耙齿11向下钉入地面,加固支撑杆8与地面的贴合牢固度,而底桶1借助旋接盘2陷入盖桶3底端后,用纤维绳6穿入吊板5和吊环7的孔中进行系结,盖桶3顶端的吊板5借助纤维绳6系于支撑杆8的吊环7下端进行固定,此时从漏斗形管4处向盖桶3下方的底桶1内放入昆虫信息素,昆虫感知到信息素后从漏斗形管4处飞入底桶1内,而漏斗形管4在盖桶3内部的管体出口较小,使得昆虫不易飞出达到困杀害虫的目的,通过辅助的底板10和耙齿11使得支撑杆8牢牢地固定在农田地面上不易晃动,在底桶1内部设置有锥形内桶14,且锥形内桶14外侧有加强筋15与底桶1内壁衔接,当底桶1坠落地面时,双层桶体结构的底桶1内部有锥形内桶14和加强筋15进行结构补强,使得底桶1不易被摔坏。

[0030]

需要说明的是,本实用新型为一种农业害虫诱捕装置,包括底桶1、旋接盘2、盖桶

3、漏斗形管4、吊板5、纤维绳6、吊环7、支撑杆8、钻地脚9、底板10、耙齿11、锥形头12、连杆13、锥形内桶14、加强筋15,部件均为通用标准件或本领域技术人员知晓的部件,其结构和原理都为本技术人员均可通过技术手册得知或通过常规实验方法获知。

[0031]

显然,本领域的技术人员可以对本实用新型实施例进行各种改动和变型而不脱离本实用新型实施例的精神和范围。这样,倘若本实用新型实施例的这些修改和变型属于本实用新型权利要求及其等同技术的范围之内,则本实用新型也意图包含这些改动和变型在内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1