一种多花黄精根腐病的防治方法

sp.中的一种或多种 引起的。

12.综合室内毒力测定和田间试验结果,多菌灵与代森锰锌优选以1:1的比例混配后的复配剂不仅防 治效果好,还能显著提高了多花黄精的产量,并且不产生任何药害,可作为生产中多花黄精根腐病的 防治药剂,以有效控制多花黄精根腐病。

具体实施方式

13.为提高杀菌剂的防治效果,并可以延缓病菌抗药性的产生,本发明选用多菌灵:代森锰锌(1:1)、 甲基硫菌灵单剂和80%代森锰锌w p三种农药开展多花黄精根腐病的室内毒力测定和田间药效实验, 并将多菌灵:代森锰锌(1:1)、甲基硫菌灵单剂分别和80%代森锰锌w p 1:1混合施用,研究其对多 花黄精根腐病防治效果。

14.1.试验材料

15.供试病原菌株:本试验选择由湖南环境生物职业技术学院湖南省林下经济科研示范基地内的多花 黄精根腐病病株,分离比率较高的3个菌株展开试验,分别是g1(fusarium foetens)、g2(fusariumhostae)和g3(fusarium sp.)。

16.供试化学药剂:50%多菌灵wp(江苏盛丰生物化工有限公司、70%甲基硫菌灵w p[上海沪联 生物药业(夏邑)股份有限公司]、80%代森锰锌w p(河南田丰上品生物科技有限公司)。

[0017]

2.试验地概况

[0018]

试验地设在湖南省林下经济科研示范基地内,试验区内多花黄精于2016年栽植,株行距50cm

×ꢀ

5 0c m,每667m2株数为3000株,采用林下套种的方式种植,灌溉模式为滴灌,试验地以丘陵为主, 海拔72m,土壤为黄壤,有机质含量较高,ph 6.0,整个多花黄精生长期未施用任何化学药剂。

[0019]

实施例一室内毒力测定

[0020]

1、实验方法

[0021]

试验采用菌丝生长速率抑制法进行测定。将供试药剂分别配置成系列质量浓度为0.01、0.05、0.1、 0.5和1.0mg/l的药液,各单剂系列浓度的取药液1ml、复配剂按照配比(1:1)各取单剂系列浓度 的药液0.5ml,分别注入到灭菌融化并冷却至40~50℃的9ml pda培养基中,与培养基充分混合后 倒入直径75mm的培养皿中制成含毒平板。对照处理加入1ml灭菌水,每个处理3次重复。待平板 静置冷却后,打取直径5mm菌饼置于含不同药剂浓度的pda平板中央,置于25℃恒箱中培养,7d 后采用十字交叉法量取菌落直径,计算抑制率。抑制率(%)=[(对照菌落直径-处理菌落直径)/对照 菌落直径]

×

100。通过菌丝生长抑制几率值和各供试药剂的浓度对数之间的线性回归分析,求出各供 试菌株的ec

50

值。

[0022]

参照生测标准ny/t 1156.6

‑

2006,根据sun&johnson(1960)的共毒系数法(ctc)来评价药剂混用 的增效作用,即ctc≤80为拮抗作用,80<ctc<120为相加作用,ctc≥120为增效作用。

[0023]

实测毒力指数(ati)=(标准药剂ec50/供试药剂ec50)*100;

[0024]

混剂理论毒力指数(tti)=药剂a的毒力指数*a药剂在混剂中所占的百分数(%)+药剂b的毒力 指数*b药剂在混剂中所占的百分数(%);

[0025]

共毒系数(ctc)=[混剂实测毒力指数(ati)/混剂理论毒力指数(tti)]*100。

[0026]

2、实验结果

[0027]

1)不同配比的杀菌剂对多花黄精根腐病病原菌菌丝生长的抑制效果

[0028]

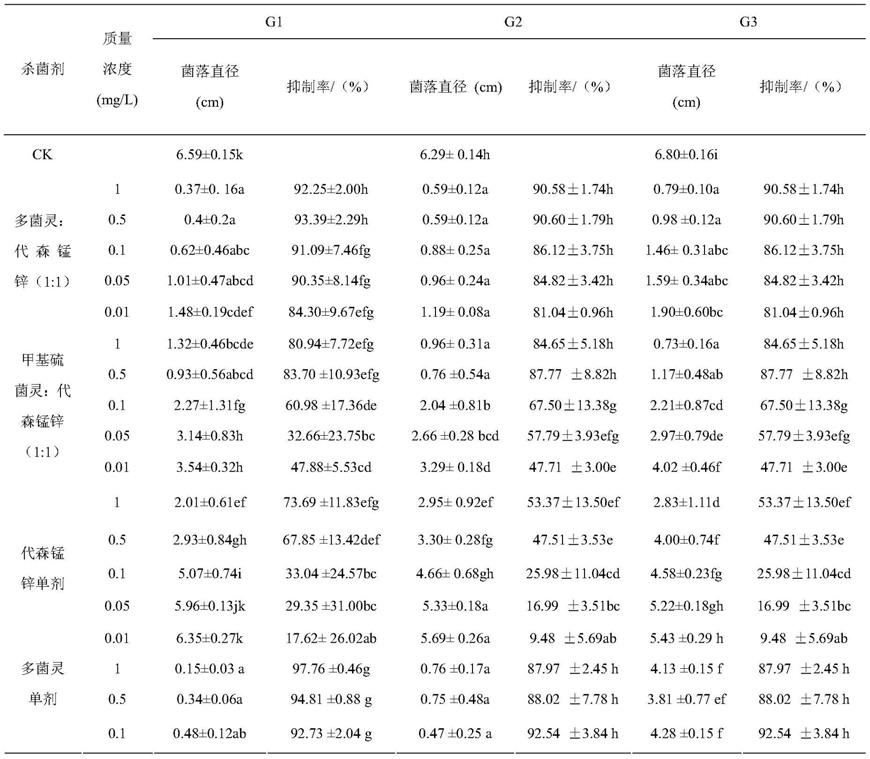

菌丝生长抑制试验(表1)表明,不同配比的杀菌剂对病原菌株的抑制效果差异显著。多菌灵与 代森锰锌(1:1)的复配制剂抑菌效果最好,抑菌率为85.71%,其次为多菌灵单剂和甲基硫菌灵与代 森锰锌(1:1)复配剂,甲基硫菌灵单剂对多花黄精根腐病病原菌的抑制效率最差。总体而言,复配制 剂比单剂抑菌效果好。供试杀菌剂对病原菌株的抑制率随着药剂质量浓度的增加呈递增趋势。

[0029]

1mg/l的多菌灵单剂对病原菌株g1的抑制效果最好,0.10mg/l的多菌灵单剂对病原菌株g2和 g3的抑制效果最好,0.05mg/l甲基硫菌灵单剂对病原菌株抑制效果最差。

[0030]

表1不种配比的杀菌剂对多花黄精根腐病原菌菌丝生长的抑制效果

[0031][0032]

[0033]

注:表中数据为平均值

±

标准差;同列数据后不同小写字母表示不同药剂处理间差异显著(p<0.05)。下表同。

[0034]

2)不同配比杀菌剂对多花黄精根腐病原菌的毒力测定

[0035]

室内毒力测定结果表明,不同质量浓度的多菌灵:代森锰锌(1:1)、甲基硫菌灵:代森锰锌(1:1)、 多菌灵单剂、代森锰锌单剂和甲基硫菌灵单剂对多花黄精根腐病病原菌株g1和g2均有明显抑制作用, 不同质量浓度的多菌灵单剂对多花黄精根腐病菌株g3的抑菌效果差异不显著(p>0.05),因此未选 用对应的毒力回归方程(表2)。

[0036]

从表2可以看出,多菌灵:代森锰锌(1:1)的ec

50

值最小,对3种病原菌株均有明显的抑制作 用,是防治多花黄精根腐病病原菌的理想药剂。对于多花黄精根腐病病原菌株g1和g2,甲基硫菌灵 单剂的ec

50

值最大,抑制作用最弱;对于多花黄精根腐病原菌菌株g3,代森锰锌单剂ec

50

值最大, 是抑制g3病原菌株最低的药剂。共毒系数表明,多菌灵单剂和甲基硫菌灵分别与代森锰锌单剂1:1 混用后,共毒系数均达于120以上,有明显的增效作用。

[0037]

表2不同配比杀菌剂的多花黄精根腐病病原菌菌丝生长的毒力测定

[0038]

[0039][0040]

实施例二田间药效评价

[0041]

1、实验方法

[0042]

选择生长一致的多花黄精植株于2020年7月按照各供试药剂推荐浓度(表3)进行灌根处理,施 药3次,每次间隔时间为7d,以清水作对照,每个处理20株,并设置3次重复。药后7d和末次药7、 14d统计发病率及病情指数,药后30d测量多花黄精的株高,并于2020年12月采收称量试验区内多 花黄精的鲜重并测产。病情指数=∑(病情等级代表值

×

该等级株数)/(各级株数总和

×

最重一级的代表 值)

×

100。病情等级分级标准如表4。防治效果(%)=[(对照区病情指数-防治区病情指数)/对照病情 指数]

×

100。

[0043]

末次施药1、3、7、14、21d后,分别观察各处理多花黄精的生长情况,并依据《ny/t1965.1

‑

2010 农药对作物安全性评价准则》记录多花黄精的药害症状。

[0044]

表3各供试药剂田间用药量

[0045][0046]

表4多花黄精病害病情等级分级标准

[0047][0048][0049]

2、实验结果

[0050]

1)不同配比杀菌剂对多花黄精的田间防效

[0051]

田间试验(表5)表明,第1次施药7d后,多菌灵:代森锰锌(1:1)和多菌灵单剂的防治效果 最好,分别为72.82%和62.05%,其次为甲基硫菌灵:代森锰锌(1:1),甲基硫菌灵单剂和代森锰锌 单剂的防效最低,各药剂的田间防治效果差异显著(f=3.698,p<0.05);第2次施药7d后,各药剂 的田间防效逐渐增加,但各药剂间的田间防治效果差异不显著(f=1.948,p=0.110);第3次施药7d 后,多花黄精的病情指数降为最小,药剂的防效趋于稳定,此时多菌灵的病情指数最低,防治效果最 好,优于多菌灵:代森锰锌(1:1),但各药剂间的田间防治效果差异仍不显著(f=0.608,p=0.658); 第3次喷药14d后,病情指数逐渐上升,田间防效有所下降,此时多菌灵:代森锰锌(1:1)和甲基硫 菌灵:代森锰锌(1:1)复配剂的防治效果最好,且药剂防效差异显著(f=3.504,p<0.05)。

[0052]

表5不同配比杀菌剂对多花黄精根腐病的田间防效

[0053][0054]

2)不同配比杀菌剂对多花黄精生长的影响

[0055]

由表6可知,多菌灵:代森锰锌(1:1)处理的平均株高最高,为95.37cm,其次为多菌灵单剂、 甲基硫菌灵:代森锰锌(1:1)和甲基硫菌灵单剂,株高分别为93.63cm、89.82cm和80.20cm,代森 锰锌单剂的平均株高最低,为78.43cm;多菌灵:代森锰锌(1:1)和甲基硫菌灵:代森锰锌(1:1)和 多菌灵的平均株高显著大于代森锰锌单剂和甲基硫菌灵单剂,且不同药剂间平均株高差异显著 (f=12.639,p<0.05);多菌灵:代森锰锌(1:1)处理的平均根茎鲜重最大,为23.93g,甲基硫菌灵 单剂处理的平均鲜重最低,各药剂间平均鲜重亦存在显著差异(f=27.791,p<0.05)。

[0056]

表6不同配比杀菌剂对多花黄精生长的影响

[0057][0058]

3)供试药剂的安全性

[0059]

末次施药1、3、7、14、21d后,多花黄精生长良好,根、茎、叶均未出现任何药害症状。

[0060]

综合室内毒力测定和田间试验结果,多菌灵和甲基硫菌灵单剂与代森锰锌1:1混配后的复配剂不 仅防治效果好,且提高多花黄精的产量更为显著,可作为生产中多花黄精根腐病的防治药剂,以有效 控制多花黄精根腐病。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1