一种方便移出种苗的育苗盒

1.本实用新型属于种苗培育技术领域,具体涉及一种方便移出种苗的育苗盒。

背景技术:

2.目前最多使用的的育苗盒多采用塑料整体轧制成具有多个凹槽的结构,凹槽底部有孔或没有,且由于是使用塑料轧制的,所以凹槽壁一般较薄,这种育苗盒的优点是成本低,但这种育苗盒在种苗培育完成后难以移出,通常只能采用凹槽底部挤压的方式,但由于凹槽壁薄,一方面容易将凹槽挤破,二方面也容易破坏凹槽内成型的土块,甚至伤及种苗根部,并且由于育苗盒底部缺少沥水孔,育苗过程中多余的水分难以排出,容易发生涝苗事故,且凹槽壁薄在育苗时土壤下沉不但会将凹槽底部向下挤压凸出,甚至还会发生凹槽底部破裂导致种苗脱落的问题。并且破损后的育苗盒只能丢弃,由于是采用成分较差的塑料甚至是废料制作,难以降解也无法回收,最终造成环境污染。

技术实现要素:

3.本实用新型的目的是提供一种方便移出种苗的育苗盒,以解决上述问题。

4.为了达到上述目的,本实用新型采用的技术方案为:

5.一种方便移出种苗的育苗盒,包括育苗盘,育苗盘内设置若干育苗格,所述育苗格的底面采用弹性材质或纸质材质,底面上穿设交叉缝;还包括底座,底座包括底板和底板上设置的若干凸块,凸块的位置与育苗格一一对应,凸块的形状和大小与育苗格的底面相适配。

6.为了进一步实现本实用新型,所述育苗盘上还设有盖体。盖体可以在种苗出苗过程中起到一定保温和保湿的作用。

7.为了进一步实现本实用新型,所述交叉缝为十字形或米字形。在凸块由下向上顶入底面时,十字形和米字形的形状便于底面从中央位置开始向上翻起或破裂,从而使凸块由底边穿入育苗格内。

8.为了进一步实现本实用新型,所述育苗格的侧壁底部穿设卡块槽,底板的另一面设置若干与卡块槽相适配的卡块。在育苗时,通过将卡块插入卡块槽内达到将底座收纳于育苗盘底部的效果,不然不必占用过多空间,还能使用时育苗盘与底座是相互配合的一套,不会发生凸块和育苗格不配套的问题,更能够将育苗盘的位置抬升,当放置育苗盘的地面过度潮湿甚至发生涝情时,水不会在短时间内进入育苗盘,造成种子或种苗被水浸泡的事故,卡块的高度不小于卡块槽能使育苗盘与底板之间存在缝隙,当育苗格中水分过大时,水分可以从交叉缝内渗出从缝隙流走。

9.为了进一步实现本实用新型,所述凸块之间的空隙与育苗格的侧壁相适配。在移苗时,凸块由下向上穿入育苗格内,顶起苗床,空隙则从下而上套在育苗格的侧壁外部,即底座全面穿入育苗盘,使底座的顶面与育苗盘的底面相互贴合或接近贴合,从而达到育苗盘上苗床能同时统一被底座上凸块顶起的目的;而在育苗盘空闲时,通过将凸块从上向下

穿入育苗格,空隙也从上至下套设于育苗格侧壁上,即将底座与育苗盘上下卡合,达到减少占用空间收纳的效果。

10.为了进一步实现本实用新型,所述盖体上设置若干通气孔。对育苗盘空气流通和多余水分的释放起到一定作用。

11.为了进一步实现本实用新型,所述育苗格的侧壁顶部设置向下倾斜的斜坡,斜坡与水平面之间的夹角为30-60

°

。向育苗格内撒种时种子沿斜坡落入育苗格的土壤中,不会积聚在育苗格的侧壁顶部,不会发生育苗过程中侧壁顶部的种子腐烂或霉变,造成种子浪费。

12.为了进一步实现本实用新型,所述凸块的厚度不小于育苗格的深度。保证凸块能够将苗床从育苗格内完全顶出,方便移出和移走。

13.为了进一步实现本实用新型,所述育苗盘的外周设置凸缘,凸缘和最外侧育苗格的侧壁之间设有卡槽,卡槽的宽度不小于盖体的壁厚。卡槽用于对盖体限位。

14.为了进一步实现本实用新型,所述底板的两侧或外周设置卡缘,卡缘设置于凸块同侧,卡缘与最外侧凸块之间设有凹槽,凹槽的宽度不小于凸缘外壁至最外侧育苗格的侧壁之间的距离。在移苗时,凸块穿入育苗格内,底板承接育苗盘,凸缘、卡槽和最外侧育苗格的侧壁落入凹槽内;卡缘也便于平时移动底座时握持。

15.本实用新型相较于现有技术的有益效果为:

16.本实用新型将育苗盘内每个育苗格的底面设计为具有十字形或米字形交叉缝的弹性或纸质结构,并将与育苗格配合的凸块设置于一个统一的底座上,凸块的位置、大小、形状和数量均与育苗格配对和配合,当底面为弹性材质时,凸块的顶面与底面接触并向上顶时,十字形或米字形的交叉缝受力从中央开始张开,即十字形的四片或米字形的八片三角形结构从位于底面中央的顶角处开始向上抬起向育苗格侧壁方向张开,凸块的顶面从苗床的底面中心开始逐渐与苗床底面增加接触面积,直至三角形结构被凸块的外壁压在育苗格侧壁上,凸块的顶面与苗床底面完全贴合,凸块继续向上运动,直至将苗床从育苗格的顶部顶出;当底面为纸质材质时,凸块的顶面与底面接触并向上顶时,交叉缝各个角度均发生受力即开始破裂,破损的底面被夹在凸块的上表面与苗床底面之间,凸块继续向上运动,直至将苗床从育苗格的顶部顶出。

17.并且本实用新型可以反复使用,育苗格的底面采用弹性结构如橡胶、硅胶等均可,即使发生破损也可以对残破部分进行回收和降解处理,再通过粘合方法将新的底面嵌入育苗格内即可,而纸质材料在被前一批种苗带走后,在进行下一批种苗育苗前粘附新的即可,这些可更换底面做成浅杯状或深盘状就能够实现上述效果。

18.本实用新型结构简单实用,环保耐用,将底座与育苗盘直接对应连接,即可以通过凸块将育苗格内的苗床和种苗一次性推出至育苗盘顶部,此时即可将苗床和种苗移走。

附图说明

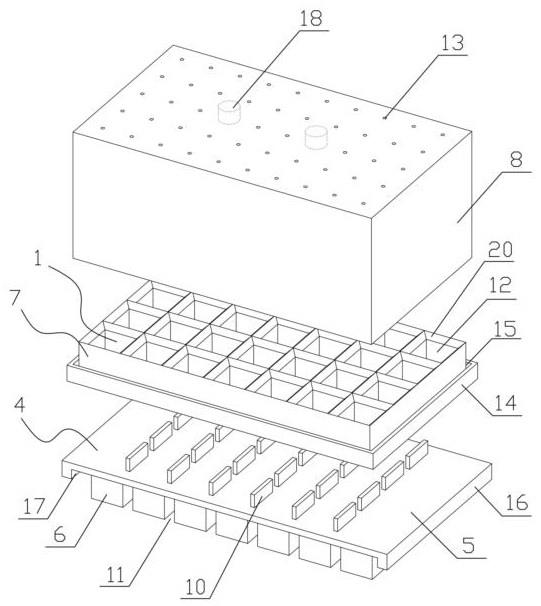

19.图1为本实用新型的结构拆解示意图(示斜下方视角);

20.图2为本实用新型的结构拆解示意图(示斜上方视角);

21.图3为本实用新型的纵向剖视图;

22.图4为本实用新型中育苗盘的俯视图;

23.附图标记含义如下:1、育苗格;2、底面;3、交叉缝;4、底座;5、底板;6、凸块;7、育苗盘;8、盖体;9、卡块槽;10、卡块;11、空隙;12、侧壁;13、通气孔;14、凸缘;15、卡槽;16、卡缘;17、凹槽;18、温度感应器;19、湿度感应器;20、斜坡。

具体实施方式

24.下面结合附图和具体实施方式对本实用新型做进一步说明。

25.如图1-4所示,一种方便移出种苗的育苗盒,包括育苗盘7,育苗盘7内设置若干育苗格1,育苗格1为方形或圆形,育苗盘7上还设有盖体8,盖体8上设置若干通气孔13,育苗格1的底面2采用弹性材质或纸质材质,底面2上穿设交叉缝3,交叉缝3为十字形或米字形,育苗格1的侧壁12顶部设置向下倾斜的斜坡20,斜坡20与水平面之间的夹角为30-60

°

;还包括底座4,底座4包括底板5和底板5上设置的若干凸块6,凸块6的位置与育苗格1一一对应,凸块6的形状和大小与育苗格1的底面2相适配,凸块6的厚度不小于育苗格1的深度,凸块6之间的空隙11与育苗格1的侧壁12相适配。

26.育苗格1的侧壁12底部穿设卡块槽9,底板5的另一面设置若干与卡块槽9相适配的卡块10。

27.育苗盘7的外周设置凸缘14,凸缘14和最外侧育苗格1的侧壁12之间设有卡槽15,卡槽15的宽度不小于盖体8的壁厚。

28.底板5的两侧或外周设置卡缘16,卡缘16设置于凸块6同侧,卡缘16与最外侧凸块6之间设有凹槽17,凹槽17的宽度不小于凸缘14外壁至最外侧育苗格1的侧壁12之间的距离。

29.盖体8内设置温度感应器18和湿度感应器19。

30.盖体8的高度根据种苗的种类设置。

31.育苗前,先将底座4的卡块10对应插入育苗盘7的卡块槽9内,允许底板5和底面2之间存在缝隙,根据需要育苗的植物特性,将适量的育苗基质装入育苗格1内,然后撒种,由于育苗格1的侧壁12顶部设有斜坡20,撒在边缘处的种子会沿斜坡20落在育苗基质上,再根据需要覆盖种子和洒水等作业,完成后即可将盖体8盖在育苗盘7上,盖体8的侧壁底部卡入卡槽15内。

32.育苗过程中,温度感应器18和湿度感应器19与监控系统无线连接,传输实时数据,当温度和湿度过高时,打开盖体8散热散湿,当温度和湿度过低时,打开盖体8加湿或包裹盖体8保温等处理。

33.当育苗结束需要移出种苗时,先将盖体8移除,再将底座4从育苗盘7底部拆下,翻转至凸块6朝向育苗盘7的底面,将底座4放置在一相对平整的平面上,将育苗盘7放在凸块6上,确保每个凸块6位于与其对应的育苗格1底面2,向下按压育苗盘7,使凸块6由下向上顶入底面2:

34.当底面2为弹性材质时,凸块6的顶面与底面2接触并向上顶时,十字形或米字形的交叉缝3为贯通的,在受力时从中央开始张开,即十字形的四片或米字形的八片三角形结构从位于底面2中央的顶角处开始向上抬起向育苗格1侧壁12方向张开,凸块6的顶面从苗床的底面中心开始逐渐与苗床底面增加接触面积,直至三角形结构被凸块6的外壁压在育苗格1侧壁12上,凸块6的顶面与苗床底面完全贴合,凸块6继续向上运动,直至将苗床从育苗格1的顶部顶出;

35.当底面2为纸质材质时,底面2为与育苗格1侧壁贴合的纸张,十字形或米字形的交叉缝3为设有间断切割线的结构,当凸块6的顶面与底面2接触并向上顶时,交叉缝3中各个角度受力切割线开始破裂,破损的底面2被夹在凸块6的上表面与苗床底面之间,凸块6继续向上运动,直至将苗床从育苗格1的顶部顶出。

36.所有凸块6将所有育苗格1中的苗床和种苗整体从育苗格1的顶部完全顶出后,即可将苗床和种苗移走。

37.本实用新型闲置时,将底座4置于育苗盘7上,使凸块6朝下卡入对应的育苗格1内,将该整体放入盖体8内即可完成收纳。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1