一种全自动型甘薯苗横向水平移栽机

1.本实用新型涉及农业机械技术领域,尤其涉及到甘薯秧苗的移栽领域,具体是指一种全自动型甘薯苗横向水平移栽机。

背景技术:

2.甘薯是一种营养丰富、用途广泛、高产稳产的粮食作物,我国甘薯种植面积和总产量均占世界首位。目前甘薯栽插方法主要有斜插法、水平栽插法、直插法、船底形栽插法、钩形栽插法等,其中以斜插法和水平栽插法最符合甘薯种植农艺要求。但由于缺乏相关移栽机械,甘薯种植主要依靠人工栽插,劳动强度大,严重制约了甘薯产业发展。因此实现满足甘薯种植农艺要求的机械化移栽成为甘薯种植亟需解决的问题。

技术实现要素:

3.本实用新型针对现有技术的不足,提供一种全自动型甘薯苗横向水平移栽机,实现了甘薯秧苗的机械化移栽。

4.本实用新型是通过如下技术方案实现的,提供一种全自动型甘薯苗横向水平移栽机,包括安装有地轮的机架,以及自前往后依次安装在机架上的旋耕装置、起垄装置和送苗装置,送苗装置的落苗点与起垄装置适配,送苗装置的上方设有分苗装置,分苗装置的落苗点与送苗装置适配。

5.本方案在使用时,通过牵引设备带动机架移动,通过旋耕装置对土地进行开垦和疏松,通过起垄装置对疏松后的土壤进行起垄塑形,以保证送苗装置放苗位的准确,通过分苗装置将分隔的秧苗送至送苗装置,通过送苗装置将秧苗送至塑形后的田垄,从而实现了秧苗的机械化移栽。

6.作为优化,分苗装置包括滚筒

ⅴ

、重叠缠绕于滚筒

ⅴ

上的第一苗带和第二苗带,以及分别位于滚筒

ⅴ

下方两侧的滚筒ⅲ和滚筒ⅳ,滚筒ⅲ远离滚筒ⅳ的一侧设有滚筒ⅰ,滚筒ⅳ远离滚筒ⅲ的一侧设有滚筒ⅱ,第一苗带和第二苗带形成对秧苗的夹持,第一苗带自滚筒

ⅴ

向下经滚筒ⅲ后缠绕于滚筒ⅰ上,第二苗带自滚筒

ⅴ

向下经滚筒ⅳ后缠绕于滚筒ⅱ上,滚筒ⅰ和滚筒ⅱ分别连接动力装置。本优化方案的分苗装置在使用时,先将秧苗夹持在第一苗带和第二苗带之间,相邻秧苗之间间隔一定距离,然后将第一秧苗和第二秧苗整体缠绕在滚筒

ⅴ

上,移栽作业时,动力装置带动滚筒ⅰ和滚筒ⅱ转动,第一苗带和第二苗带从滚筒ⅲ和滚筒ⅳ处分开,秧苗逐个落下,实现分苗,利用第一苗带和第二苗带对秧苗进行夹持,避免了对秧苗的损伤;方便在移栽作业前将秧苗分隔好,提高了移栽作业的效率。

7.作为优化,第一苗带和第二苗带相对的侧面上分别间隔设置有粘性段,且第一苗带上的粘性段与第二苗带上的粘性段相对设置,粘性段的间隔处形成夹持秧苗的夹持缝。本优化方案通过在第一苗带和第二苗带上设置粘性段,既实现了对秧苗的夹持,对秧苗形成阻挡,保证了相邻秧苗之间的间隔,同时将第一苗带和第二苗带粘接在一起,避免第一苗带和第二苗带出现错位或张开而导致秧苗掉落。

8.作为优化,滚筒ⅰ和滚筒ⅱ分别与地轮传动连接。本优化方案的设置,地轮随移栽机的移动而转动时,带动滚筒ⅰ和滚筒ⅱ转动,保证了移栽机移动和分苗作业的同步性。

9.作为优化,送苗装置包括转动设置于机架上的环形传送带,以及安装在所述传送带上且沿传送带周向均匀分布的若干秧苗夹,秧苗夹的运动轨迹经过分苗装置落苗点的正下方和起垄装置所起田垄的正上方。本优化方案的送苗装置在工作时,通过传送带的转动,带动秧苗夹依次经过分苗装置落苗点的正下方,且在秧苗夹移至分苗装置落苗点的正下方时,承接从分苗装置落下的秧苗,随着传送带的转动,将秧苗夹送至起垄装置所起的田垄,实现送苗。

10.作为优化,所述秧苗夹包括固接于传送带外侧面的固定板,以及安装在固定板上且相对设置的活动夹板和固定夹板,固定夹板与固定板固定连接,活动夹板通过横轴与固定板铰接,活动夹板上还固接有延伸至传送带内侧的支撑臂,支撑臂上转动安装有位于传送带内的滚轮; 传送带包括沿输送方向依次的接秧段、竖直段和返回段,竖直段的后方固设有支撑板,支撑板与竖直段之间的距离小于秧苗夹打开时滚轮与传送带之间的距离;活动夹板远离固定夹板的侧面通过弹簧与固定板连接。本优化方案的秧苗夹在位于传送带的接秧段时处于开口状态,以承接秧苗,秧苗夹移至竖直段时,由于支撑板的设置,使滚轮靠近传送带移动,从而推动活动夹板朝向固定夹板转动,弹簧被拉伸,实现秧苗夹开口的闭合,从而实现对秧苗的夹持,以防止秧苗在向下输送时掉落;通过设置竖直段,实现对秧苗的竖直输送,便于实现甘薯秧苗的横向水平栽插。

11.作为优化,传送带与地轮传动连接。本优化方案的设置,通过地轮带动传送带转动,保证了移栽机行走与秧苗输送的同步。

12.本方案还提供一种使用上述全自动型甘薯苗横向水平移栽机进行的移栽方法,包括如下方面:

13.1、将秧苗放于第一苗带和第二苗带形成的夹持缝中,第一苗带和第二苗带通过粘性段粘接,避免秧苗掉落,然后将夹持有秧苗的第一苗带和第二苗带缠绕于滚筒

ⅴ

上,并将第一苗带的活动端向下绕过滚筒ⅲ后缠绕于滚筒ⅰ上,将第二苗带的活动端向下绕过滚筒ⅳ后缠绕于滚筒ⅱ上;

14.2、通过拖拉机带动移栽机前进,地轮带动主传动轴转动,主传动轴带动滚筒ⅰ、滚筒ⅱ和传送带转动;滚筒ⅰ和滚筒ⅱ转动时,将夹持的秧苗向下输送,秧苗达到滚筒ⅲ和滚筒ⅳ之间下部时,失去第一苗带和第二苗带的夹持,掉落至秧苗夹中;传送带移动时,带动秧苗夹由接秧段向竖直段移动,当秧苗夹移动至竖直段时,在支撑板的作用下,滚轮靠近传送带移动,从而带动活动夹板朝向固定夹板转动,实现秧苗夹对秧苗的夹持,弹簧被拉伸;秧苗夹从竖直段移动至返回段时,支撑板失去对滚轮的阻挡,活动夹板在弹簧的作用下远离固定夹板转动,失去对秧苗的夹持,将秧苗横向水平放置到垄上;

15.3、通过安装在机架后端的压土轮将栽插到垄上的秧苗压实,实现秧苗移栽。

16.本实用新型的有益效果为:

17.1、采用分苗装置将甘薯秧苗自动依次放入秧苗夹,通过秧苗夹的开闭,将甘薯秧苗横向水平栽插到垄上,实现了甘薯苗的全自动移栽,不仅彻底解放了劳动力,而且大大提高了甘薯移栽效率;

18.2、采用送苗装置输送甘薯苗,由于秧苗夹与田垄垂直,因此能够实现甘薯苗的横

向水平栽插,且能实现甘薯密植,既更好地符合了甘薯栽插种植农艺要求,又提高了甘薯种植经济效益。

附图说明

19.图1是本实用新型的总体结构的主视图示意图;

20.图2是本实用新型的总体结构的左视图示意图;

21.图3是本实用新型的总体结构的俯视图示意图;

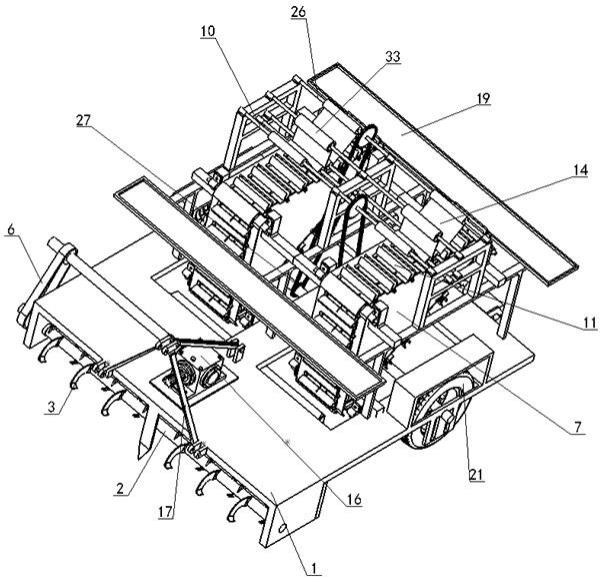

22.图4是本实用新型的总体结构的等轴测示意图;

23.图5是本实用新型的送苗装置的主视图示意图;

24.图6是本实用新型的送苗装置的左视图示意图;

25.图7是本实用新型的送苗装置的等轴测示意图;

26.图8是本实用新型秧苗夹的结构示意图;

27.图9是本实用新型分苗装置结构示意图;

28.图中所示:

29.1、机架,2、旋耕轴,3、旋耕刀,4、弹簧,5、从动链轮ⅳ,6、皮带,7、传送带,8、驱动轮的轮轴, 9、轴承座,10、滚筒ⅱ的筒轴,11、秧苗夹,12、滚轮,13、支撑板,14、夹持带,15、送苗支撑架,16、变速箱,17、悬挂架,18、主传动轴,19、秧苗放置板,20、起垄装置,21、地轮,22、从动链轮ⅱ,23、驱动轮,24、压土轮,25、皮带轮,26、滚筒ⅰ的筒轴,27、主动链轮ⅰ,28、从动链轮ⅰ,29、滚筒ⅲ,30、滚筒ⅳ,31、滚筒ⅱ,32、滚筒ⅰ,33、滚筒

ⅴ

,34、主动链轮ⅱ,35、从动链轮ⅲ,36、从动链轮ⅳ,37、主动链轮ⅲ。

具体实施方式

30.为能清楚说明本方案的技术特点,下面通过具体实施方式,对本方案进行阐述。

31.如图1~3所示一种全自动型甘薯苗横向水平移栽机,包括安装有地轮21的机架1,以及自前往后依次安装在机架上的旋耕装置、起垄装置20、送苗装置和压土轮24,送苗装置的落苗点与起垄装置适配,送苗装置的上方设有分苗装置,分苗装置的落苗点与送苗装置适配。机架1用于固定和支撑其他部分,并通过悬挂架17挂接在拖拉机等农具上,悬挂架安装在旋耕装置的上方;机架上还设有变速箱16和秧苗放置板19,变速箱16通过皮带传动给旋耕装置提供动力。

32.旋耕装置包括旋耕轴2和安装在旋耕轴上的旋耕刀3,旋耕轴的一端安装有皮带轮25,皮带轮25通过皮带6与变速箱的输出轴传动连接,皮带传动带动旋耕轴2和旋耕刀3旋转,用于土地的开垦和疏松。

33.起垄装置20安装在旋耕装置的后方,对疏松后的土壤进行起垄塑形,保证送苗装置放苗位置的准确,起垄装置的结构采用现有技术。

34.如图2和图9所示,分苗装置安装在送苗装置的上方机架上,分苗装置包括滚筒

ⅴ

33、重叠缠绕于滚筒

ⅴ

上的第一苗带和第二苗带,以及分别位于滚筒

ⅴ

下方两侧的滚筒ⅲ29和滚筒ⅳ30,滚筒ⅲ远离滚筒ⅳ的一侧设有滚筒ⅰ32,滚筒ⅳ远离滚筒ⅲ的一侧设有滚筒ⅱ31,第一苗带和第二苗带形成对秧苗的夹持,第一苗带自滚筒

ⅴ

向下经滚筒ⅲ后缠绕于滚筒ⅰ上,第二苗带自滚筒

ⅴ

向下经滚筒ⅳ后缠绕于滚筒ⅱ上,滚筒ⅰ和滚筒ⅱ分别连接动

力装置,滚筒ⅲ和滚筒ⅳ之间为分苗装置的落苗点。滚筒

ⅴ

位于滚筒ⅰ和滚筒ⅱ之间,滚筒

ⅴ

的旋转方向与滚筒ⅰ、滚筒ⅱ的旋转方向相反,滚筒

ⅴ

转动时,对第一苗带和第二苗带形成的夹持带14进行放卷,滚筒ⅰ和滚筒ⅱ旋转时,分别对第一苗带和第二苗带进行收卷。

35.滚筒ⅰ和滚筒ⅱ分别与地轮传动连接,机架上的两地轮固定安装于主传动轴18的两端,主传动轴与机架通过轴承连接,主传动轴18分别与滚筒ⅰ、滚筒ⅱ通过链条传动连接。具体的,滚筒ⅰ的筒轴26和滚筒ⅱ的筒轴10分别通过轴承座安装在机架1上,滚筒ⅰ的筒轴26上通过键固接有从动链轮ⅰ28,滚筒ⅱ的筒轴10上通过键固接有从动链轮ⅱ22,主传动轴18上安装有与从动链轮ⅱ22通过链条传动连接的主动链轮ⅱ34,以及与从动链轮ⅰ28通过链条传动连接的主动链轮ⅰ27。

36.为了提高分苗装置对秧苗夹持的可靠性,第一苗带和第二苗带相对的侧面上分别间隔设置有粘性段,且第一苗带上的粘性段与第二苗带上的粘性段相对设置,粘性段的间隔处形成夹持秧苗的夹持缝,秧苗等间距夹在夹持缝中。第一苗带和第二苗带通过粘性段粘接,保证对秧苗夹持的可靠性,在滚筒ⅲ和滚筒ⅳ处将粘接的粘性段分开,便于秧苗掉落。制作第一苗带和第二苗带时,可将粘性带作为基带,将粘性带的粘性层间隔去除,未去除处的粘性层形成粘性段,去除粘性层的位置即为夹持缝的位置。

37.送苗装置包括转动设置于机架上的环形传送带7,以及安装在所述传送带7上且沿传送带周向均匀分布的若干秧苗夹11,秧苗夹等间距设置,随传送带运动,秧苗夹的运动轨迹经过分苗装置落苗点的正下方和起垄装置所起田垄的正上方。秧苗夹位于分苗装置落苗点的正下方时,秧苗夹的开口朝上,以承接秧苗,秧苗夹位于起垄装置所起田垄的正上方时,秧苗夹的开口朝下,以释放秧苗。秧苗的间隔距离与秧苗夹的间隔距离适配,以保证秧苗落下时正好落入秧苗夹中。

38.具体的,秧苗夹包括通过螺栓固接于传送带外侧面的固定板,以及安装在固定板上且相对设置的活动夹板和固定夹板,固定夹板和活动夹板形成的秧苗夹夹口沿横向延伸,且与田垄垂直,以实现甘薯苗的横向水平栽插。固定夹板与固定板固定连接,活动夹板通过横轴与固定板铰接,活动夹板上还固接有延伸至传送带内侧的支撑臂,支撑臂上转动安装有位于传送带内的滚轮12。传送带包括沿输送方向依次的接秧段、竖直段和返回段,竖直段的后方固设有支撑板13,支撑板13与竖直段之间的距离小于秧苗夹打开时滚轮与传送带之间的距离,支撑板13通过轴承座9及送苗支撑架15竖直固定安装在机架1上。接秧段水平设置,秧苗夹位于接秧段时,支撑臂与活动夹板的连接点位于横轴的后方,且支撑臂向后倾斜延伸。活动夹板远离固定夹板的侧面通过弹簧4与固定板连接,秧苗夹位于接秧段和返回段时,弹簧处于自然状态,秧苗夹位于竖直段时,弹簧处于被拉伸状态。当秧苗夹11运动到传送带7竖向位置时,秧苗夹的滚轮12到达支撑板13上,秧苗夹11闭合,弹簧4被拉伸,秧苗夹11运动到垄面上方时,同时秧苗夹滚轮12脱离支撑板13,弹簧4收缩,秧苗夹11松开,将秧苗横向水平放置到垄上。

39.传送带与地轮传动连接,具体的,传送带由一个驱动轮23和两个支撑轮支撑,且驱动轮23和两个支撑轮呈直角三角形分布,驱动轮位于直角边的下端,驱动轮的轮轴8通过轴承座9及送苗支撑架15安装在机架上。驱动轮的轮轴8上通过键连接安装有从动链轮ⅲ35和从动链轮ⅳ36,主传动轴18上安装有通过链条与从动链轮ⅲ35传动连接的主动链轮ⅲ37,以及通过链条与从动链轮ⅳ36传动连接的从动链轮ⅳ5,将主传动轴18的动力传递给驱动

轮的轮轴8,驱动轮23带动传送带7转动。

40.地轮21为同轴设置的两个,通过主传动轴18安装在机架1上,用于支撑机架1和带动机具的前进,地轮21行走带动主传动轴18转动,主传动轴18向各主动链轮提供动力,各主动链轮和各从动链轮通过链条连接,从而带动送苗装置和分苗装置运动。

41.压土轮24安装在机架1后方的两侧,与秧苗夹11位于同一直线上;压土轮24安装在压土轮轴上并与机架1相连,与垄面相接触,将栽插到垄上的秧苗压实。

42.使用本实施例全自动型甘薯苗横向水平移栽机进行的移栽方法,包括如下方面:

43.1、将秧苗放于第一苗带和第二苗带形成的夹持缝中,第一苗带和第二苗带通过粘性段粘接,避免秧苗掉落,然后将夹持有秧苗的第一苗带和第二苗带缠绕于滚筒

ⅴ

上,并将第一苗带的活动端向下绕过滚筒ⅲ后缠绕于滚筒ⅰ上,将第二苗带的活动端向下绕过滚筒ⅳ后缠绕于滚筒ⅱ上;

44.2、拖拉机通过悬挂架17与移栽机的机架1连接,通过拖拉机带动移栽机前进,地轮带动主传动轴转动,主传动轴带动滚筒ⅰ、滚筒ⅱ和传送带转动;滚筒ⅰ和滚筒ⅱ转动时,将夹持的秧苗向下输送,秧苗达到滚筒ⅲ和滚筒ⅳ之间下部时,第一苗带和第二苗带分开,失去第一苗带和第二苗带的夹持,此时秧苗夹正好位于掉落秧苗的下方,使秧苗掉落至秧苗夹中;传送带移动时,带动秧苗夹由接秧段向竖直段移动,当秧苗夹移动至竖直段时,在支撑板的作用下,滚轮靠近传送带移动,从而带动活动夹板朝向固定夹板转动,实现秧苗夹对秧苗的夹持,弹簧被拉伸;秧苗夹从竖直段移动至返回段时,支撑板失去对滚轮的阻挡,活动夹板在弹簧的作用下远离固定夹板转动,秧苗夹打开,失去对秧苗的夹持,将秧苗横向水平放置到垄上;

45.3、通过安装在机架后端的压土轮将栽插到垄上的秧苗压实,实现秧苗移栽,最终完成移栽作业,不仅实现了甘薯机械化移栽,而且满足了甘薯水平栽插种植的农艺要求;

46.4、秧苗落完后,直接把第一苗带和第二苗带从滚筒上取下,再换上另一组苗带,取下来的苗带再重新放好秧苗,等待下一轮移栽。

47.当然,上述说明也并不仅限于上述举例,本实用新型未经描述的技术特征可以通过或采用现有技术实现,在此不再赘述;以上实施例及附图仅用于说明本实用新型的技术方案并非是对本实用新型的限制,参照优选的实施方式对本实用新型进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,本技术领域的普通技术人员在本实用新型的实质范围内所做出的变化、改型、添加或替换都不脱离本实用新型的宗旨,也应属于本实用新型的权利要求保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1