一种具有多功能的蓝绿护岸构建方法

1.本发明涉及生态工程技术领域,尤其涉及一种具有多功能的蓝绿护岸构建方法。

背景技术:

2.蓝绿空间作为水体和绿地组成的复合生态系统,在水体和绿地的协同作用下,可以有效提高城市生态系统的稳定性,充分发挥水体和绿地的生态服务功能。但由于城市规划建设中缺乏统一协调,水岸分建,蓝绿割裂。水体和绿地用钢筋水泥等硬质护岸生硬地分割,极大地影响了城市生态文明建设和生态系统的完整性。过度硬质化的坡岸将自然河道变曲为直,大大降低了城市水体的自净能力。而且随着地表水环境容量的萎缩和人为排放量的增加,尤其是氮、磷等营养物质的过量排放,引起地表水体富营养化,生物多样性降低等问题,严重危害城市生态系统的稳定性,抑制城市的发展。

3.现常用的生态护岸主要有生态浮床(岛)、生态格网、生态袋、生态砖等类型。1)、生态浮岛是绿化技术与漂浮技术的结合体,一般由四个部分组成,即浮岛框架、植物浮床、水下固定装置以及水生植被。多为在高分子pe材料制造的框架中铺设纤维、鱼网之类的材料和土壤混合物,上面种植水生植被,植物根系自然延伸并悬浮于水体中,吸附、吸收水中的氨、氮、磷等有机污染物质,降低cod(化学需氧量),最终达到净化水体的目的。但因各地水体水文形态等差异,生态浮床(岛)往往需要因地制宜进行现场制作,制作施工周期长,造价高,且后期维护需进行水上作业,不易管理。而且其铺设的水生植被在冬季往往会因为温度过低,生长受限制甚至死亡,导致冬季水体精华效率大大降低。 2)、生态格网是将抗腐耐磨高强的低碳高镀锌钢丝或5%铝-锌稀土合金镀层钢丝 (或同质包覆聚合物钢丝),由机械将双线绞合编织成多绞状、六边形网目的网片,并装入块石等填充料后连接成一体式箱笼,用做堤防、路基防护等工程的新技术。但格网切断了水、空气、土壤、植物、生物之间的有机联系,破坏了河流生态系统的整体平衡,同时也使河道的自净能力遭到破坏。3)、生态袋是由聚丙烯(pp)或者聚酯纤维(pet)为原材料制成的双面熨烫针刺无纺布加工而成的袋子,多用于高速公路边坡绿化、河岸护坡。但生态袋的应用需要按照边坡特性严格控制袋子孔径,孔径过小还会抑制植物生长与根系延伸,孔径过大会使袋装物大量流失,都会导致坡岸结构变化,发生坍塌事故。4)、生态砖是通过采用先进的生态技术工艺,对含有锰、铝、锌、铜等成公的天然矿物质进行高度的提纯,加工后与陶瓷原料混合,高温烧制的瓷砖。但其造价较高,且不利于植被覆盖,很难大面积推广应用。

4.现常用的生态护岸主要存在两个方面的问题:一、工程复杂,造价较高,应用范围小。例如生态砖和生态浮床(岛),不利于大面积推广使用。二、影响生态系统的平衡性和稳定性,例如生态砖和生态袋。这些坡岸铺设会抑制植物生长和根系延伸,而且缺乏保温性,低温状况下植被生长受限甚至死亡,这会导致与植物根部协同作用的微生物活性受到影响,导致生物功能不能有效发挥,同时大大降低了景观效果。

技术实现要素:

5.基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种具有多功能的蓝绿护岸构建方法。

6.一种具有多功能的蓝绿护岸构建方法,包括以下步骤:

7.s1、在水陆交错带内沿远离陆地方向铺设下垫层,并使所述下垫层的上表面呈一斜面;

8.s2、在所述下垫层的上表面设置倾斜的载体基质层;

9.s3、在所述载体基质层的上方设置植物配置层,所述植物配置层包括依次设置的小型湿地植物、中型湿地植物和大型湿地植物,所述小型湿地植物靠近陆地且位于所述载体基质层的较高侧,所述大型湿地植物位于所述载体基质层的较低侧。

10.在其中一个实施例中,所述下垫层由石块和土壤组成。

11.在其中一个实施例中,所述载体基质层包括岩棉和石英砂,所述岩棉包括上下间隔设置的上层岩棉和下层岩棉,所述石英砂包括大颗粒石英砂和小颗粒石英砂,所述大颗粒石英砂和小颗粒石英砂分别设置在所述上层岩棉的上下两侧,其中,所述大颗粒石英砂的直径为10-15mm,所述小颗粒石英砂的直径为 5-8mm。

12.在其中一个实施例中,所述步骤s3中,所述小型湿地植物包括:铜钱草、常绿鸢尾;中型湿地植物包括西伯利亚鸢尾、灯芯草、水芹菜;所述大型湿地植物包括:芦苇、千屈菜、黄菖蒲;其中,所述小型湿地植物的株高小于0.4m,所述中型湿地植物的株高为0.5-0.8m,所述大型湿地植物的株高大于1m。

13.在其中一个实施例中,所述植物配置层沿所述水陆交错带的长度方向呈波浪形分布。

14.上述具有多功能的蓝绿护岸构建方法,具有成本低、净水效率高,景观效果良好,生态服务功能显著,适合大面积推广使用等优点,可为后续生态修复、水陆交错带规划、城市蓝绿空间构建等提供理论依据和技术支撑。

附图说明

15.为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

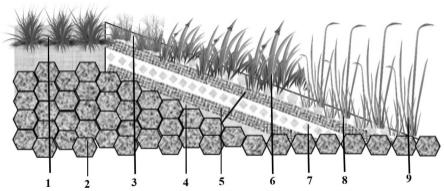

16.图1是本发明的具有多功能的蓝绿护岸的结构示意图;

17.图2是本发明的具有多功能的蓝绿护岸的俯视图。

具体实施方式

18.为了便于理解本发明,下面将参照相关附图对本发明进行更全面的描述。附图中给出了本发明的较佳的实施例。但是,本发明可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本发明的公开内容的理解更加透彻全面。

19.需要说明的是,当元件被称为“固定于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接

到另一个元件或者可能同时存在居中元件。

20.除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。

21.参阅图1-2所示,本发明一实施例提供一种具有多功能的蓝绿护岸构建方法,包括以下步骤:

22.s1、在水陆交错带内沿远离陆地方向铺设下垫层,并使所述下垫层的上表面呈一斜面;可选地,陆地上还种植有陆地植被1。

23.s2、在所述下垫层的上表面设置倾斜的载体基质层;

24.s3、在所述载体基质层的上方设置植物配置层,所述植物配置层包括依次设置的小型湿地植物3、中型湿地植物6和大型湿地植物9,所述小型湿地植物 3靠近陆地且位于所述载体基质层的较高侧,所述大型湿地植物9位于所述载体基质层的较低侧。本发明中,不同类型植物的搭配可以提高植物根部富集微生物的生物功能,通过微生物、植物的协同作用,使得植物配置群落全年都可以达到良好的水质净化效果和景观效益。

25.在本发明一实施例中,所述下垫层由石块2和土壤4组成。如此,既可以防浪固堤,又因其良好的渗透性可以将植物层净化后的水体补充至地下径流。

26.在本发明一实施例中,所述载体基质层包括岩棉5和石英砂,所述岩棉5 包括上下间隔设置的上层岩棉和下层岩棉,所述石英砂包括大颗粒石英砂8和小颗粒石英砂7,所述大颗粒石英砂8和小颗粒石英砂7分别设置在所述上层岩棉的上下两侧,其中,所述大颗粒石英砂8的直径为10-15mm,所述小颗粒石英砂7的直径为5-8mm。

27.本实施例中,上层铺设大颗粒石英砂8可以过滤大颗粒的污染物,同时,石英砂间孔隙较大,可以更好的让植物根部吸收氧气,促进根际微生物的硝化、反硝化作用,达到初级净化水质的效果。下层选用小颗粒石英砂7可以进行二次过滤,两种不同直径的石英砂分布在上层岩棉的两侧,可以很好的吸附水体中的污染物,强化水质的净化效果。

28.进一步地,冬季低温会抑制湿地植物的生长,影响净水效果和景观效果。因此,本发明选择岩棉5这种具有保温性能的材料进行固定,代替土壤和其他填料。岩棉5是一种由碱矿渣拉丝制成的材料,疏松多孔,透水性高,且具有很好的吸附性能,可以帮助植物更好的扎根,促进植物根系生长和根际微生物的富集,缓解了冬季低温对植物和微生物的抑制作用,使得该蓝绿护岸全年都有良好的水质净化效果和景观效益。从而使载体基质层具有良好的保温性能和高透水性,促进了植物和微生物的吸附、生长。

29.在本发明一实施例中,所述步骤s3中,所述小型湿地植物3包括:铜钱草、常绿鸢尾等;中型湿地植物6包括西伯利亚鸢尾、灯芯草、水芹菜等;所述大型湿地植物7包括:芦苇、千屈菜、黄菖蒲等;其中,所述小型湿地植物3的株高小于0.4m,所述中型湿地植物4的株高为0.5-0.8m,所述大型湿地植物5 的株高大于1m。

30.需要说明的是,护岸带是具有涵蓄水分、滩地促游、维持湿地系统生态平衡等多种功能的水陆交错带。湿地植物与土壤微生物协同作用,可以净化水质,加强水生生态系统与陆地生态系统之间进行能量、物质和信息交换,促进蓝绿融合,提高生态系统的稳定性。植物配置的不同会使得植物生物量、根系分布特征、生长期、营养吸收能力等存在差异,从而影响水质的净化效果。因此,本发明在综合植物的生长特性(株高、季相、花期、耐受性等)、

净化效果(污染物的吸收性能、根际分泌物化感作用等),筛选出三类不同株高的湿地植物进行配置。

31.本发明中的所选植物根据株高分为三类:大型湿地植物9(株高》1m)、中型湿地植物6(株高0.5-0.8m)、小型湿地植物3(株高《0.4m),其具体生态特性如下表:

[0032][0033]

大型湿地植物9的茎秆直立、根际发达,具有很好的消浪固堤和拦截污染物的作用。而且根茎多具有通气组织,可吸收水体中的氮、磷等,在净化污水中起到重要的作用。中型湿地植物6有很好的广温性,分布范围广,病虫害较少,后续管理维护方便,大大节约了成本。小型湿地植物3根系发达,蔓延能力强,生性强健,种植容易。本发明中,根据株高进行搭配,按照从水体到陆地依次种植大型湿地植物9、中型湿地植物6、小型湿地植物3的顺序,可在水平面上形成良好的景观效果,根据不同地方的气候特性选择不同的湿地植物配置,可通过花期的不同,使得蓝绿护岸可形成三季有花、四季常绿的景观效果。

[0034]

此外,我国地表水多为低碳氮比污水,单一的湿地植物产生的根系分泌物和腐败分解产生的碳源不足以维持硝化-反硝化过程,且缺乏足够的电子受体,往往导致脱氮效果不理想。因此常常需要投加额外碳源,不仅增加处理手成本,还可能造成二次污染。不同的湿地植物进行配置,植物根系交际生长可供微生物附着,根际分泌的有机碳可供微生物利用,分泌的氧气有利于人工湿地多个局部好氧-缺氧-厌氧区域形成,促进微生物硝化反硝化脱氮过程,因此不需外加碳源也可有效净化水质,大大节约了成本。

[0035]

在本发明一实施例中,因湿地植物具有不同的花期和适宜生长温度,因此可因地制宜选择植物配置,并根据历年水位情况设置岸坡角度。

[0036]

(1)、北方地区:主要是温带大陆性气候和温带季风气候。冬季气温低于0℃,夏季气温高于20℃,四季气温变化分明。全年降水量少,而且季节分配不均。根据气候特点可将坡岸角度调小,选用芦苇+水芹菜+常绿鸢尾的植物配置;

[0037]

(2)、中部地区:冬季干冷漫长,夏季湿热多雨,春季升温急剧,秋季降温迅速,春秋两季短暂多风,干湿季节分明。可选用黄菖蒲+西伯利亚鸢尾+铜钱草的植物配置;

[0038]

(3)、南方地区:以热带亚热带季风气候为主,夏季高温多雨,冬季温和少雨。其中热带季风气候为全年高温,分旱雨两季。降水量在800毫米以上,山地迎风坡降水较多。可选用千屈菜+灯芯草+铜钱草的植物配置。

[0039]

在本发明一实施例中,所述植物配置层沿所述水陆交错带的长度方向呈波浪形分布。如此,可以将笔直的水陆交错带变为蜿蜒形态,有效缓解水流冲刷岸面,弯面可过滤一定水流中携带的污染物,提高水质净化效率。当应用在水陆交错带流速较大的水体中,弧形可以减少水流对岸边的冲击,保护水陆交错带生态系统的稳定性,同时过滤水质,沉积一定的污染物;当应用在静水湖泊等水体中,可以通过水流自然做工,形成动态水体,增加水体溶解氧含量,提升水体的净化效果。除具有更好的净化效果之外,蜿蜒护岸通过营造更多样的河岸形态,可以改善水陆交错的环境,促进生态系统的能量物质交换,提高生态系统的功能和结构。

[0040]

综上所述,本发明如下有益效果:

[0041]

1)、具有良好的经济效益。本发明所选基质为废弃的碱矿渣拉丝制成的岩棉和石英砂组成,价格便宜,可回收利用,实现废物资源化。选用水生植物购买成本低,培育简单,且病虫害少,种植于水陆交错带的护岸上,避免了水中维护作业的危险,管理方便,维护费用低。

[0042]

2)、具有良好的生态效益。通过不同的湿地植物配置与植物根际微生物的协同作用,可以促进硝化、反硝化作用的进行,达到良好的水质净化效果。在岩棉的保温性能下,使得本发明可在全年都具有良好的净水效果。而且本发明连接了水体与陆地,促进蓝绿融合,构成了微型蓝绿空间。蓝绿护岸作为水陆交换的交错带,既为生物提供了栖息地,又可以起到消浪固堤的作用,极大地促进了生态系统的稳定性和生物多样性。

[0043]

3)、具有良好的景观效益。通过不同的湿地植物配置,可因地制宜、因时制宜,营造不同的景观效果,达到三季有花、四季常绿的目的。蓝绿护岸将水体和陆地连接为一体,避免了蓝绿分割带来的生境破碎化对当地生物多样性和生态系统完整性的影响。蓝绿交融,可在提高观赏价值的基础上提高居民的幸福度和满意度,更好地促进城市的和谐发展。

[0044]

4)、具有良好的推广前景。综合经济效益、生态效益、景观效益,构建多功能的蓝绿护岸可极大促进城市蓝绿一体化建设和生态文明建设。且本发明结构简单,构建方便,效益显著,具有良好的推广应用价值。

[0045]

以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

[0046]

以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1