一种秸秆生物炭还田保护土地的方法

1.本发明属于农林技术领域,具体涉及一种秸秆生物炭还田保护土地的方法。

背景技术:

2.土壤是生长作物的必要要素,现有使用的大部分植物,尤其是粮食作物通常需要在土壤中种植生产,而水培方法大多适用于花、蔬菜等植物。随着作物在土壤中的连年种植,土壤中的养分被作物吸收,所以土壤的肥力逐年下降,严重者将影响作物的产量,因此,如何提高土壤肥力成为了研究的热点。

3.现有技术中,恢复和提高土壤肥力的方法主要有:施用无机肥料、施用有机肥料、秸秆还田等;施用无机肥料是指施用氮肥、磷肥、钾肥或者氮磷钾的复合肥等,该种方式主要是提高土壤中的氮磷钾元素,但是无机肥料过量使用会造成土壤板结的问题;施用有机肥料是指施用动物粪便、堆肥、绿肥等,该种方式主要是提高土壤中的有机含量,但是氮磷钾补充不够,仍需要辅助无机肥的使用,依然存在土壤板结的问题;秸秆还田是指将作物秸秆粉碎后投入到地表,翻耕后,达到还田效果,该种方式可以促进土壤团粒结构形成,增加土壤透气透水保肥能力,从而提高土壤肥力,其虽然可以改善土壤板结的问题,但是氮磷钾、有机质的增加是很少的;上述三种方法虽然可以是从不同的角度提高的土壤肥力,土壤中营养元素的增加种类是不同的,

4.综上所述,需要开发一种综合性提高土壤肥力的方法,既要克服土壤板结的问题,还要多样化的补充土壤的营养元素,最终提高土壤肥力。

技术实现要素:

5.为了解决上述技术问题,本发明提供了一种秸秆生物炭还田保护土地的方法,既克服了土壤板结的问题,还多样化的补充土壤中氮磷钾、有机质营养元素,最终提高了土壤肥力。

6.本发明的目的是提供一种秸秆生物炭还田保护土地的方法,包括以下步骤:

7.将秸秆生物炭粉用酸进行改性,接着加入粘合剂制成颗粒状物质;

8.将秸秆粉碎成秸秆粉,加入益生菌液进行发酵,获得发酵物,所述益生菌为米曲霉cgmcc no.19262;

9.将颗粒状物质、秸秆粉和发酵物分别施加到土壤中,以提高土壤肥力。

10.优选的,上述秸秆生物炭还田保护土地的方法,所述土地为黑土地。

11.优选的,上述秸秆生物炭还田保护土地的方法,秸秆生物炭粉的改性方法如下:将秸秆生物炭粉与5mol/l酸溶液按照3-4:1的质量比例混合,静置1-2h,利用酸改变生物炭的孔径和结构,提高其吸附能力,施用于土壤后,可提高土壤的保肥效果,将酸处理后的秸秆生物炭粉、粘合剂混合制成颗粒状物质,颗粒物具有缓释作用,也可以从物理上改善土壤板结情况,增加土壤的透气效果。

12.优选的,上述秸秆生物炭还田保护土地的方法,所述酸溶液为硝酸溶液。

13.优选的,上述秸秆生物炭还田保护土地的方法,所述粘合剂为明胶粉或者吉利丁粉;将粘合剂加入水溶解后(可加热溶解),再加入酸处理后的秸秆生物炭粉,其中,粘合剂、水、酸处理后的秸秆生物炭粉的质量比例为1:1:0.5-0.8,充分搅拌混合均匀,倒入磨具中,干燥和冷却(通风干燥和自然冷却)后制成颗粒状物质,颗粒状物质的粒径为0.5-1cm。

14.优选的,上述秸秆生物炭还田保护土地的方法,将所述颗粒状物质置入稀酸中,0.5-1h后,取出,自然晾干备用,该步骤是对颗粒物进行酸改性,调节其表面孔径,便于与土壤粒子相结合,提高营养元素的释放效果。所述稀酸为0.1-0.5mol/l的硝酸溶液。

15.优选的,上述秸秆生物炭还田保护土地的方法,所述磨具结构如下:包括底板,所述底板上设有电动的伸缩杆的一端,所述伸缩杆的另一端设有活动板,所述活动板上方设有模型板,所述模型板上具有多个开孔,每个开孔处均设有柔性杯,所述模型板上方设有固定梁,所述固定梁上设有固定架,所述底板、所述模型板均设置在所述固定架上,所述固定梁上设有可滑动的l形的刮板的竖直段,所述刮板的水平段与所述模型板上表面接触,所述固定梁上设有用于控制所述刮板滑动的步进电机。

16.优选的,上述秸秆生物炭还田保护土地的方法,发酵物的具体制备方法如下:将秸秆粉与益生菌培养物按照100:3-10的质量比例混合,堆肥发酵3-7天,然后灭菌。

17.优选的,上述秸秆生物炭还田保护土地的方法,灭菌方式为暴晒3d。

18.优选的,上述秸秆生物炭还田保护土地的方法,包括以下步骤:

19.先将发酵物施用到土壤中,翻耕30cm深度以上,优选的为30-40cm,使秸秆中的营养元素进入到土壤表面,8-10天后,将颗粒状物质施用到土壤表面,翻耕20cm以下,优选的为15-20cm,进行土壤保水保肥操作,以及增加土壤肥力,5-7天后,再将普通秸秆粉添加到土壤表面,翻耕30cm深度以上,优选的为30-40cm,在耕作层的深度上混合了营养物质,以便于作物吸收利用,并且土壤肥力提高以后,土壤中的有益微生物繁殖加快,利用土壤中的微生物对秸秆粉进行降解,进一步提高土壤肥力,改善土壤板结情况。

20.与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:

21.1、本发明中,含生物炭的颗粒状物质的主要作用是增加土壤的有机质,对生物炭进行改性后,颗粒状物质粒径大,施加入土壤中后,可提改善土壤板结情况,提高了生物炭改善土壤板结的能力,增加土壤的保水保肥能力。

22.需要说明的是,普通的秸秆生物炭粉由于粒径小,难以改善土壤物理结构的透气性,其仅仅是通过有机质的补充来改善板结情况,而秸秆生物炭粉中的有机质含量并不高,需要大量施用才可以,本发明的方法从物理和化学两个层面来改善土壤板结,所以制备了粒径较大的含生物炭的颗粒状物质,仅需要使用少量的颗粒状物质,即可达到较好的改善效果,节约资源,环保。

23.2、在本发明中,秸秆粉的主要作用是增加土壤中的氮磷钾含量和改善土壤板结的问题;生物炭与秸秆粉、秸秆粉的发酵物组合使用,强强联合,共同提高土壤中的有机质、氮磷钾含量,改善土壤板结问题。

24.3、本发明提供的秸秆生物炭还田保护土地的方法,在耕作层的深度上混合了营养物质,以便于作物吸收利用,并且土壤肥力提高以后,土壤中的有益微生物繁殖加快,利用土壤中的微生物对秸秆粉进行降解,进一步提高土壤肥力,改善土壤板结情况。

附图说明

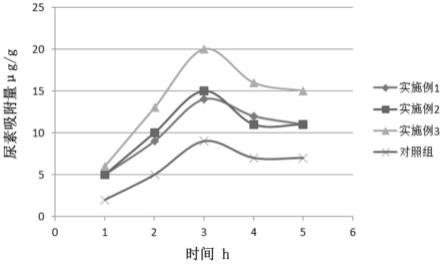

25.图1为改性的生物炭的吸附性能实验结果;

26.图2为实施例4的磨具的主视图。

27.图3为实施例4的磨具的右视图。

具体实施方式

28.为了使本领域技术人员更好地理解本发明的技术方案能予以实施,下面结合具体实施例和附图对本发明作进一步说明。

29.在本发明的描述中,如未特殊说明,所用试剂均为市售,所用方法均为本领域常规技术。所述秸秆生物炭粉购买自河南星诺环保材料有限公司,产品碘值500,粒度150目,全碳含量为0.81mg/kg,全氮、全磷和全钾的含量分别为1.48mg/kg、0.29mg/kg、1.36mg/kg。试验土地为黑土地,土壤ph为6.4,60cm深度的土壤的有机质含量为35.41g/kg,全氮、全磷和全钾的含量分别为1.22g/kg、0.41g/kg、0.36g/kg。

30.各实施例和对比例采用不同的小区进行试验,小区长20m、宽4m,相邻小区的长、宽之间均间隔1.5m,每个实施例和对比例重复3个试验。

31.米曲霉(aspergillus oryzae)cgmcc no.19262购买自中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心。

32.在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

33.实施例1

34.一种含生物炭的颗粒状物质的制备方法,将秸秆生物炭粉用酸进行改性,接着加入粘合剂制成颗粒状物质,具体包括以下步骤:

35.将秸秆生物炭粉与5mol/l的硝酸溶液按照3:1的质量比例混合,静置2h,将酸处理后的秸秆生物炭粉、水、明胶粉混合,倒入磨具中,通风干燥和自然冷却后制成颗粒状物质,颗粒状物质的粒径为0.5cm的球形颗粒。

36.其中,粘合剂、水、秸秆生物炭粉的质量比例为1:1:0.5,并且,将粘合剂加入称取的水溶解后(可加热溶解),再加入秸秆生物炭粉,充分搅拌,混合均匀。

37.实施例2

38.一种含生物炭的颗粒状物质的制备方法,将秸秆生物炭粉用酸进行改性,接着加入粘合剂制成颗粒状物质,具体包括以下步骤:

39.将秸秆生物炭粉与5mol/l的硝酸溶液按照4:1的质量比例混合,静置1h,将酸处理后的秸秆生物炭粉、水、明胶粉混合,倒入磨具中,通风干燥和自然冷却后制成颗粒状物质,颗粒状物质的粒径为0.8cm的球形颗粒。

40.其中,粘合剂、水、秸秆生物炭粉的质量比例为1:1:0.8,并且,将粘合剂加入称取的水溶解后(可加热溶解),再加入秸秆生物炭粉,充分搅拌,混合均匀。

41.实施例3

42.一种含生物炭的颗粒状物质的制备方法,将秸秆生物炭粉用酸进行改性,接着加入粘合剂制成颗粒状物质,具体包括以下步骤:

43.步骤1,将秸秆生物炭粉与5mol/l的硝酸溶液按照3:1的质量比例混合,静置2h,将酸处理后的秸秆生物炭粉、水、明胶粉混合,倒入磨具中,通风干燥和自然冷却后制成颗粒状物质,颗粒状物质的粒径为0.5cm的球形颗粒。

44.其中,粘合剂、水、秸秆生物炭粉的质量比例为1:1:0.5,并且,将粘合剂加入称取的水溶解后(可加热溶解),再加入秸秆生物炭粉,充分搅拌,混合均匀。

45.步骤2,将所述颗粒状物质置入0.5mol/l的硝酸溶液中,0.5h后,取出,自然晾干,备用。

46.对比例1

47.一种含生物炭的颗粒状物质的制备方法,

48.将秸秆生物炭粉、水、明胶粉混合,倒入磨具中,通风干燥和自然冷却后制成颗粒状物质,颗粒状物质的粒径为0.5cm的球形颗粒。

49.其中,粘合剂、水、秸秆生物炭粉的质量比例为1:1:0.5,并且,将粘合剂加入称取的水溶解后(可加热溶解),再加入秸秆生物炭粉,充分搅拌,混合均匀。

50.实施例1-3和对比例1制备的颗粒状物质对尿素的吸附效果的评价,实验方法:将2g的颗粒状物质与50ml的1mol/l的尿素溶液混合,震荡不同时间(1h、2h、3h、4h、5h),过滤,测量滤液中总氮含量,然后根据尿素的分子量,计算出尿素含量。

51.尿素吸附量的计算公式如下:

52.尿素吸附量=(初始尿素质量-吸附后尿素质量)/颗粒状物质用量

53.结果参见图1,随着吸附时间的延长,尿素吸附量呈现先增加后降低的趋势,最后趋于平稳,在3h左右达到吸附高峰值,通过比较实施例1-3以及对比例1的吸附量,结果显示经过改性的生物炭的吸附性能提高,应用于土壤后具有较佳的保水保肥效果。

54.实施例4

55.一种制备实施例1-3的颗粒状物质的磨具,所述磨具结构如下:包括底板1,底板1上设有电动的伸缩杆2的底部,伸缩杆2的顶部设有活动板3,活动板3上方设有模型板4,模型板4上具有多个开孔,每个开孔处均设有柔性杯5,柔性杯5的直径为0.5-1cm,柔性杯5的边缘与开孔的边缘无缝连接,且未添加物料时,柔性杯5自然下垂,模型板4上方设有固定梁6,固定梁6的侧壁设有固定架7,底板1、模型板4均设置在固定架7上,在本实施例中,固定架7位于底板1、模型板4、固定梁6、刮板8的后方,固定梁6上设有可滑动的l形的刮板8的竖直段,刮板8的水平段与模型板4上表面接触,刮板8的侧面用于推制备好的颗粒状物质,固定梁6上设有用于控制刮板8滑动的步进电机。

56.自然状态下,柔性杯5自然下垂,伸缩杆2收缩,柔性杯5底部与活动板3之间留有至少1cm的距离,刮板8位于模型板4一侧,将混合均匀的物料倒入柔性杯5,待物料通风干燥和自然冷却并凝结后,开启伸缩杆2,使其带动活动板3上升,直至将柔性杯5底部全部顶起,使颗粒物暴露在模型板4外,然后开启步进电机,带动刮板8刮取模型板4上的颗粒物,该种方法下,颗粒状物质是半球形或者接近半球形,不易滚动,便于包装和运输,该形状的颗粒状物质还可通过穴播的方式添加到土壤中,即使是在已有作物生长的土壤或者是不适宜机械化作业的地块也适用。

57.实施例5

58.一种秸秆生物炭还田保护土地的方法,包括以下步骤:

59.步骤1,采用实施例3的方法制成颗粒状物质。

60.步骤2,将玉米秸秆(含水量45.31%(w/w),粗纤维含量61.02%(w/w))粉碎成秸秆粉,将秸秆粉与益生菌培养物按照100:3的质量比例混合,堆肥发酵3天,粗纤维含量降至31.85%,然后暴晒灭菌;

61.所述益生菌为米曲霉cgmcc no.19262,该益生菌可以降解秸秆中的纤维素类物质,进而促进秸秆中氮元素等的分解,提高土壤对氮元素等的吸收。

62.益生菌培养物是将米曲霉cgmcc no.19262经麦芽汁培养基活化后,利用液体麦芽汁培养基扩大培养后得到的,活化和扩大培养的条件均是30

±

2℃培养60h。需要说明的是,实际使用时也可以利用大米粉糖化液作为扩大培养的培养基,本发明实验采用的是液体麦芽汁培养基。

63.步骤3,先将发酵物施用到土壤中,施用量5t/hm2,翻耕30cm深度,以改善土壤的板结情况,以及使秸秆中的营养元素进入到土壤中,10天后,将颗粒状物质施用到土壤中,施用量5t/hm2,翻耕10cm深度,进行土壤保水保肥操作,以及增加土壤肥力,5天后,再将普通的秸秆粉添加到土壤表面,施用量5t/hm2,翻耕30cm深度,15天后测量土壤营养状况。

64.表1 60cm深度的土壤改良前后营养状况

[0065] 改良前改良后全氮(g/kg)1.221.79全磷(g/kg)0.410.66全钾(g/kg)0.360.47有机质(g/kg)35.4140.13

[0066]

实施例6

[0067]

一种秸秆生物炭还田保护土地的方法,包括以下步骤:

[0068]

步骤1,采用实施例3的方法制成颗粒状物质。

[0069]

步骤2,将玉米秸秆(含水量45.31%(w/w),粗纤维含量61.02%(w/w))粉碎成秸秆粉,将秸秆粉与益生菌培养物按照100:10的质量比例混合,堆肥发酵3天,粗纤维含量降至29.11%,然后暴晒灭菌;

[0070]

所述益生菌为米曲霉cgmcc no.19262,该益生菌可以降解秸秆中的纤维素类物质,进而促进秸秆中氮元素等的分解,提高土壤对氮元素等的吸收。

[0071]

益生菌培养物是将米曲霉cgmcc no.19262经麦芽汁培养基活化后,利用液体麦芽汁培养基扩大培养后得到的,活化和扩大培养的条件均是30

±

2℃培养60h。

[0072]

步骤3,先将发酵物施用到土壤中,施用量8t/hm2,翻耕30cm深度,以改善土壤的板结情况,以及使秸秆中的营养元素进入到土壤中,10天后,将颗粒状物质施用到土壤中,施用量5t/hm2,翻耕10cm深度,进行土壤保水保肥操作,以及增加土壤肥力,5天后,再将普通的秸秆粉添加到土壤表面,施用量8t/hm2,翻耕30cm深度,15天后测量土壤营养状况。

[0073]

表2 60cm深度的土壤改良前后营养状况

[0074] 改良前改良后全氮(g/kg)1.222.11

全磷(g/kg)0.410.75全钾(g/kg)0.360.59有机质(g/kg)35.4144.08

[0075]

需要说明的是,本发明中未特别提及的部件连接关系均默认采用现有技术,由于其不涉及发明点,且为现有技术普遍应用,故不详述结构连接关系。

[0076]

需要说明的是,本发明中涉及数值范围时,应理解为每个数值范围的两个端点以及两个端点之间任何一个数值均可选用,由于采用的步骤方法与实施例相同,为了防止赘述,本发明描述了优选的实施例。尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例做出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。

[0077]

显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1