一种近红外光响应的农药载体制备方法及其应用

一种近红外光响应的农药载体制备方法及其应用

1.技术领域:本发明属于农药载体领域,具体涉及一种近红外光响应的农药载体制备方法及其应用。

2.

背景技术:

农药能够保护农作物免受病虫草鼠的侵害,在确保全球粮食安全方面发挥着战略性作用。但传统农药制剂在实际使用中存在挥发、迁移、渗漏、分解等问题,导致农药在生态环境中不断积累,严重危害人类健康,不符合当今社会的可持续发展理念。近年来,为了解决这一全球性问题,构建具有控制释放能力的功能性农药载体的成为了研究热点。迄今为止,包括介孔二氧化硅、碳材料、金属-有机框架和功能聚合物在内的多种材料被用于制备农药载体。尽管农药利用率在一定程度上得到了提高,但这些已报道的载体往往涉及繁琐的化学合成、耗时长,增加了对环境的潜在风险,限制了大规模工业化生产。因此,寻找一种简单、通用的方法来大规模制备功能性农药载体仍然是一个巨大的挑战。

3.在2013年,jeffrey pyun等人发明的逆硫化技术为解决这一难题铺平了道路。在这个反应中,工业废弃物硫粉(s8)在高温下开始熔融,然后开环,生成自由基,与不饱和化合物如烯烃、多烯和炔烃聚合,生成不同的聚硫化物。这种反应不仅解决了石化工业中的“硫过剩”问题,而且得到的聚硫化物表现出优异的光学、电化学、机械和生物性能,已被广泛应用在li-s电池、红外光学、重金属吸附剂、粘合剂和抗菌表面等领域。此外,逆硫化反应具有的以下四个特点:1)反应简单和无溶剂,有利于农药分子和功能成分的包封;2)硫的高利用率和交联剂的可再生性,符合农业可持续发展的要求;3)加工方便和原材料成本低,易于规模化生产;4)动态s-s键和酯键的存在使合成的多硫化物具有良好的降解性,使其成为制备新型农药载体的理想方法。

4.一般情况下,智能型载体需要在温度、ph、光、酶、磁场等刺激响应下,实现农药分子的精准控制释放。其中,近红外光触发系统因其可以通过调节波长和强度,实现远程调节而备受关注。生物炭作为农业废弃物热解得到的光热转换剂,与金纳米颗粒、碳纳米管、石墨烯和fe3o4纳米颗粒等光热转换剂相比,具有更好的可再生性、生物相容性和更低的成本。

5.基于此,本发明通过硫和生物基有机交联剂的一锅法逆硫化反应,分别包覆光热剂生物炭和模型农药分子,制备了一种近红外光响应型聚硫化物载体。这种方法能够在不使用溶剂和表面活性剂的条件下,简单地制备出公斤级的农药载体,且所有的原材料都来自于工业/农业废物和生物基资源。该载体在受到近红外光照射时,可以控制释放农药分子,从而表现优异的生物活性。本发明开发了一种简单、高效制备大规模功能性农药载体的方法,为农药载体在实际农业生产中提高农药利用率和减少环境污染提供了可能,具有重要的研究意义和实用价值。

6.

技术实现要素:

本发明的目的是为了克服上述现有技术存在的缺陷,提供一种简单、高效的控制释放型农药载体的制备方法,该农药载体具有优异的光热释放性能和生物活性。

7.本发明的目的通过以下技术方案实现:

一种近红外光响应的农药载体的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:将一定量的有机交联剂、生物炭和农药加入到反应器中,在不断机械搅拌的情况下,将混合物加热至160-170℃;将一定量的硫粉(s8)缓慢加入到步骤

①

的混合体系中,而后将反应温度升高至170-180℃,混合物逐渐变得粘稠,最终形成黑色橡胶状固体。

8.将步骤最终得到的黑色胶状固体冷却至室温,机械粉碎,过筛,最终得到具有一定粒径范围的近红外光响应的农药载体。

9.其中,所述有机交联剂为玉米油、蓖麻油、橄榄油、花生油、亚麻油、葵花籽油、柠檬烯、月桂烯的至少一种。

10.其中,所述有机交联剂和硫粉的质量比为7~1 : 3~9。

11.其中,光热剂生物炭的含量以重量比计为10-50%。

12.其中,农药活性成分为不含有活泼双键结构和耐高温的多种杀虫剂、杀菌剂的一种或几种,以重量比计为1%-40%。

13.其中,所述步骤的反应时间为20-50 min。

14.其中,所述农药载体的粒径范围为:1.5-2 mm。

15.有益效果:其一,本发明通过一锅法将硫粉与有机交联剂逆硫化反应,包埋光热剂生物炭和不同种类的农药分子制备得到农药载体,整个制备过程不需要使用任何的有机溶剂和表面活性剂。本发明能够对多种农药,如戊唑醇、咪鲜胺、吡唑醚菌酯、吡虫啉、噻虫嗪、呋虫胺、氯虫苯甲酰胺、氟虫腈等药物进行有效地包覆,具有广泛的普适性。

16.其二,本发明提供的近红外光响应的农药载体制备方法中,所有的原料均来源于工业、农业废弃物和生物基资源,价格便宜、绿色环保,制备过程简单,适用于大规模工业化生产。

17.其三,本发明所制备的农药载体具有光热释放性能,能够实现对农药有效成分的控制释放,有效地提高了农药的利用率,减少农药流失带来的环境污染。

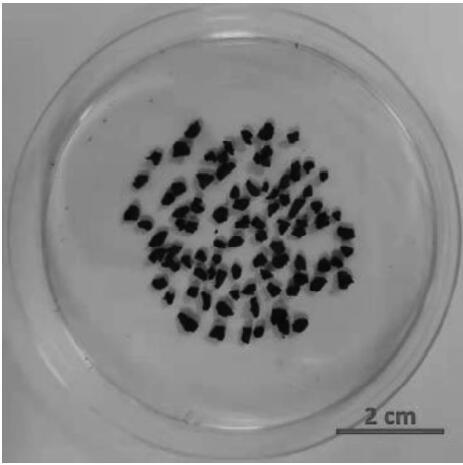

18.附图说明:图1为本发明实施例1提供的农药载体的光学照片。

19.图2为本发明实施例1提供的农药载体表面(a)和切面(b)的扫描电镜照片。

20.图3为本发明实施例1提供的农药载体在不同时间点有无近红外光照时,戊唑醇的释放曲线。

21.图4为本发明实施例1提供的农药载体对水稻纹枯菌、小麦赤霉菌和茄子菌核菌杀菌活性的光学照片(a)和抑菌率(b)。

22.图5为本发明实施例1提供的农药载体和戊唑醇原药对斑马鱼的生物安全性测试。

具体实施方式

23.鉴于现有技术的缺陷,本发明首次采用一锅法逆硫化反应的策略包裹光热剂生物炭和农药活性成分,构建具有近红外光响应的农药载体,解决传统农药剂型的固有缺陷,扩展农药载体的应用范围。

24.生物炭从江苏德胜生物炭有限公司购买,硫粉、柠檬烯、月桂烯、戊唑醇、咪鲜胺、吡唑醚菌酯、吡虫啉、噻虫嗪、呋虫胺、氯虫苯甲酰胺、氟虫腈均从上海阿拉丁试剂有限公司购买;玉米油、蓖麻油、橄榄油、花生油、亚麻油、葵花籽油从当地超市购买。

25.为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

26.实施例1本实施例选用玉米油作为有机交联剂,以戊唑醇作为其模型农药分子,以质量比为5:5的硫粉和玉米油作为反应体系,戊唑醇和生物炭的加入量以重量比计分别为32%和18%,制备近红外光响应的农药载体。具体制备方法如下:首先,将2 g玉米油、1.44 g生物炭和2.56 g戊唑醇加入到25 ml的烧杯中,在不断机械搅拌的情况下,将混合物加热至170 ℃;随后,将2g硫粉缓慢加入到上述的混合体系中,而后将反应温度升高至180 ℃,混合物逐渐变得粘稠,30 min后形成黑色橡胶状固体;最后将固体冷却至室温,机械粉碎,过筛,得到具有1.5-2 mm粒径的近红外光响应的农药载体。

27.实施例2本实施例选用蓖麻油作为有机交联剂,以戊唑醇作为其模型农药分子,以质量比为5:5的硫粉和蓖麻油作为反应体系,戊唑醇和生物炭的加入量以重量比计分别为32%和18%,制备近红外光响应的农药载体。具体制备方法如下:首先,将2 g蓖麻油、1.44 g生物炭和2.56 g戊唑醇加入到25 ml的烧杯中,在不断机械搅拌的情况下,将混合物加热至170 ℃;随后,将2 g硫粉缓慢加入到上述的混合体系中,而后将反应温度升高至180 ℃,混合物逐渐变得粘稠,30 min后形成黑色橡胶状固体;最后将固体冷却至室温,机械粉碎,过筛,得到具有1.5-2 mm粒径的近红外光响应的农药载体。

28.实施例3本实施例选用玉米油作为有机交联剂,以戊唑醇作为其模型农药分子,以质量比为3.33:6.67的硫粉和玉米油作为反应体系,戊唑醇和生物炭的加入量以重量比计分别为32%和18%,制备近红外光响应的农药载体。具体制备方法如下:首先,将2.67 g玉米油、1.44 g生物炭和2.56 g戊唑醇加入到25 ml的烧杯中,在不断机械搅拌的情况下,将混合物加热至170 ℃;随后,将1.33 g硫粉缓慢加入到上述的混合体系中,而后将反应温度升高至180 ℃,混合物逐渐变得粘稠,30 min后形成黑色橡胶状固体;最后将固体冷却至室温,机械粉碎,过筛,得到具有1.5-2 mm粒径的近红外光响应的农药载体。

29.实施例4本实施例选用玉米油作为有机交联剂,以吡虫啉作为其模型农药分子,以质量比为5:5的硫粉和玉米油作为反应体系,吡虫啉和生物炭的加入量以重量比计分别为32%和18%,制备近红外光响应的农药载体。具体制备方法如下:首先,将2 g玉米油、1.44 g生物炭和2.56 g吡虫啉加入到25 ml的烧杯中,在不断

机械搅拌的情况下,将混合物加热至170 ℃;随后,将2g硫粉缓慢加入到上述的混合体系中,而后将反应温度升高至180 ℃,混合物逐渐变得粘稠,30 min后形成黑色橡胶状固体;最后将固体冷却至室温,机械粉碎,过筛,得到具有1.5-2 mm粒径的近红外光响应的农药载体。

30.实施例5本实施例选用蓖麻油作为有机交联剂,以咪鲜胺作为其模型农药分子,以质量比为7:3的蓖麻油和硫粉作为反应体系,咪鲜胺和生物炭的加入量以重量比计分别为1%和20%,制备近红外光响应的农药载体。具体制备方法如下:首先,将2.8 g蓖麻油、1.01 g生物炭和0.051 g咪鲜胺加入到25 ml的烧杯中,在不断机械搅拌的情况下,将混合物加热至165℃;随后,将1.2 g硫粉缓慢加入到上述的混合体系中,而后将反应温度升高至180 ℃,混合物逐渐变得粘稠,30 min后形成黑色橡胶状固体;最后将固体冷却至室温,机械粉碎,过筛,得到具有1.5-2 mm粒径的近红外光响应的农药载体。

31.实施例6本实施例选用橄榄油作为有机交联剂,以吡唑醚菌酯作为其模型农药分子,以质量比为1:9的橄榄油和硫粉作为反应体系,吡唑醚菌酯和生物炭的加入量以重量比计分别为40%和10%,制备近红外光响应的农药载体。具体制备方法如下:首先,将0.4 g橄榄油、0.8 g生物炭和3.2 g吡唑醚菌酯加入到25 ml的烧杯中,在不断机械搅拌的情况下,将混合物加热至160℃;随后,将3.6 g硫粉缓慢加入到上述的混合体系中,而后将反应温度升高至180 ℃,混合物逐渐变得粘稠,30 min后形成黑色橡胶状固体;最后将固体冷却至室温,机械粉碎,过筛,得到具有1.5-2 mm粒径的近红外光响应的农药载体。

32.实施例7本实施例选用花生油作为有机交联剂,以噻虫嗪作为其模型农药分子,以质量比为5:5的花生油和硫粉作为反应体系,噻虫嗪和生物炭的加入量以重量比计分别为16%和50%,制备近红外光响应的农药载体。具体制备方法如下:首先,将2 g花生油、5.88 g生物炭和1.88 g噻虫嗪加入到25 ml的烧杯中,在不断机械搅拌的情况下,将混合物加热至160℃;随后,将2g硫粉缓慢加入到上述的混合体系中,而后将反应温度升高至180 ℃,混合物逐渐变得粘稠,30 min后形成黑色橡胶状固体;最后将固体冷却至室温,机械粉碎,过筛,得到具有1.5-2 mm粒径的近红外光响应的农药载体。

33.实施例8本实施例选用亚麻油作为有机交联剂,以呋虫胺作为其模型农药分子,以质量比为5:5的亚麻油和硫粉作为反应体系,呋虫胺和生物炭的加入量以重量比计分别为12%和25%,制备近红外光响应的农药载体。具体制备方法如下:首先,将2 g亚麻油、1.59 g生物炭和0.76 g呋虫胺加入到25 ml的烧杯中,在不断机械搅拌的情况下,将混合物加热至160℃;随后,将2g硫粉缓慢加入到上述的混合体系中,而后将反应温度升高至180 ℃,混合物逐渐变得粘稠,30 min后形成黑色橡胶状固体;最后将固体冷却至室温,机械粉碎,过筛,得到具有1.5-2 mm粒径的近红外光响应的农药载体。

34.实施例9

本实施例选用柠檬烯作为有机交联剂,以氯虫苯甲酰胺作为其模型农药分子,以质量比为5:5的柠檬烯和硫粉作为反应体系,氯虫苯甲酰胺和生物炭的加入量以重量比计分别为12%和25%,制备近红外光响应的农药载体。具体制备方法如下:首先,将2 g柠檬烯、1.59 g生物炭和0.76 g氯虫苯甲酰胺加入到25 ml的烧杯中,在不断机械搅拌的情况下,将混合物加热至160℃;随后,将2g硫粉缓慢加入到上述的混合体系中,而后将反应温度升高至180 ℃,混合物逐渐变得粘稠,30 min后形成黑色橡胶状固体;最后将固体冷却至室温,机械粉碎,过筛,得到具有1.5-2 mm粒径的近红外光响应的农药载体。

35.实施例10本实施例选用月桂烯作为有机交联剂,以氟虫腈作为其模型农药分子,以质量比为5:5的月桂烯和硫粉作为反应体系,氟虫腈和生物炭的加入量以重量比计分别为30%和40%,制备近红外光响应的农药载体。具体制备方法如下:首先,将2 g月桂烯、5.33 g生物炭和4 g氟虫腈加入到25 ml的烧杯中,在不断机械搅拌的情况下,将混合物加热至160℃;随后,将2g硫粉缓慢加入到上述的混合体系中,而后将反应温度升高至180 ℃,混合物逐渐变得粘稠,30 min后形成黑色橡胶状固体;最后将固体冷却至室温,机械粉碎,过筛,得到具有1.5-2 mm粒径的近红外光响应的农药载体。

36.对比例1为证明生物炭存在的重要性,本对比例选用玉米油作为有机交联剂,以戊唑醇作为其模型农药分子,以质量比为5:5的硫粉和玉米油作为反应体系,戊唑醇的加入量以重量比计为32%,制备近红外光响应的农药载体。具体制备方法如下:首先,将2 g玉米油和1.88g戊唑醇加入到25 ml的烧杯中,在不断机械搅拌的情况下,将混合物加热至170 ℃;随后,将2g硫粉缓慢加入到上述的混合体系中,而后将反应温度升高至180 ℃,混合物逐渐变得粘稠,形成黑色橡胶状固体;最后将固体冷却至室温,机械粉碎,过筛,得到具有1.5-2 mm粒径的近红外光响应的农药载体。

37.对比例2为证明本发明载体的近红外光响应控制释放性能和稳定性。本对比例以戊唑醇作为其模型农药分子,以生物炭作为农药载体,戊唑醇的加入量以重量比计为32%,制备近红外光响应的农药载体。具体制备方法如下:首先,将加入0.68 g生物炭加入到10ml戊唑醇的乙醇溶液中(0.032 g/ml),室温下搅拌2小时;随后,将混合物离心(10000 rpm, 30 min)去除过量的戊唑醇,水洗三次,冷冻干燥得到具有近红外光响应的农药载体。

38.对比例3为证明载体粒径大小的重要性,本对比例选用玉米油作为有机交联剂,以戊唑醇作为其模型农药分子,以质量比为5:5的硫粉和玉米油作为反应体系,戊唑醇和生物炭的加入量以重量比计分别为32%和18%,制备近红外光响应的农药载体。制备过程如下:首先,将2 g玉米油、1.44 g生物炭和2.56 g戊唑醇加入到25 ml的烧杯中,在不断机械搅拌的情况下,将混合物加热至170 ℃;随后,将2 g硫粉缓慢加入到上述的混合体系中,而后将反应温度升高至180 ℃,混合物逐渐变得粘稠,30 min后形成黑色橡胶状固体;最后将固体冷却至室温,机械粉碎,过筛,得到具有0.5-1 mm粒径的近红外光响应的农药载

℃恒温培养箱中培养,待对照菌落在平板上接近长满时,观察实验组的平板中有无抑菌圈并测量其直径。每组3个重复,对三种病原菌的抑制率(inhibitionrate)可由式(2)计算:其中,式中d0和d1分别为对照组和处理组的菌落直径。

47.生物安全性测试将成年斑马鱼在温度27

±

1℃、光照时间12:12 h(光:暗)的实验室条件下饲养7 d,自然死亡率保持在5%以下。选择健康活泼、体长相近的斑马鱼,用于评价农药载体的毒性。在预实验的基础上,设置戊唑醇原药和农药载体两个处理,每个处理五个浓度,三次重复,每次重复10尾斑马鱼,并设置0.1% dmso水溶液作为空白对照。记录96 h后斑马鱼死亡情况,及时清理死鱼。利用 spss26软件计算半数致死浓度(lc

50

)。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1