基于替代控制结合除草剂应用的防控紫茎泽兰方法

1.本发明涉及生态治理与防控技术领域,特别是一种基于替代控制结合除草剂应用的防控紫茎泽兰方法。

背景技术:

2.紫茎泽兰(ageratina adenophora (sprengel) r.king & h. robinson)是一种世界性入侵杂草, 为菊科多年丛生型半灌木草本植物, 原产于南美洲墨西哥至哥斯达黎加一带, 现已广泛分布于世界热带、亚热带30多个国家和地区。约于20 世纪40 年代前后由缅甸传入中国云南。作为一种重大恶性杂草和外来入侵植物,紫茎泽兰具有适生性强、繁殖力强、生长迅速、传播快、对其他本地植物具有强烈化感作用等特征。

3.紫茎泽兰危害较大,主要表现为,侵占农田、林地影响农林生产;侵占草地,造成牧草严重减产和失去放牧利用价值;含有有毒物质,常造成牲畜误食中毒甚至死亡;该植物竞争排挤和取代当地植物,从而很快形成单种优势群落,造成生物多样性不可逆转性的降低,危及当地物种的生存,甚至导致当地物种特别是珍贵植物资源的濒危或灭绝,最终导致生态系统单一和退化,改变或破坏当地的自然景观。

4.据估计,紫茎泽兰对中国畜牧业和草原生态系统服务功能造成的损失分别为9.89 和26.25 亿元/公顷。紫茎泽兰是世界上被公认的最具入侵性和危害性的恶性杂草之一。

5.紫茎泽兰的防控方法主要有人工和机械防治、化学防治、生物防治。机械防治劳动力成本高,且达不到持续控制的目标;化学防治仍然是目前防治紫茎泽兰的主要和有效的防治方法。

6.现有主要通过长期大量使用除草剂实现对紫茎泽兰的防治,这样防治一方面会导致紫茎泽兰唯一的好处——防止水土流失的功能也损失殆尽;另一方面长期使用后,靶标对象紫茎泽兰容易产生抗性,化学药剂还会对生态环境产生严重的的负面影响。因此,利用生态修复控制方法在农林生产中具有重要的应用价值和较好的应用前景。

7.替代控制不失为这种生态修复控制方法的主要方式。替代控制的核心是根据植物群落演替的自身规律,用有生态和经济价值的植物取代有害杂草群落,恢复和重建合理的生态系统的结构和功能,并使之具有自我维持的能力和活力,建立起良性演替的生态群落(强胜,1998)。

8.替代控制的意义在于:

①

能够实现长期的局部控制;

②

在适宜的部位形成天然屏障,阻止有害生物蔓延;

③

实现生态恢复;

④

在其它生物防治微效或无效时,发挥控制作用。

9.长期以来,我国科学家利用替代控制方法在研究控制紫茎泽兰生长方面做了很多工作。比如利用黑麦草、雀稗、紫穗槐(例如cn201210411831.9 一种利用紫穗槐替代控制紫茎泽兰的方法)、狗牙根、刚莠竹等,包括通过种植禾本科、豆科等植物来替代控制紫茎泽

兰,这些研究对紫茎泽兰的控制起到了一定的作用,获得了一定的生态效益。

10.但是这些方法有一个共同缺陷——在种植这些目标植物之前需要人工割除紫茎泽兰并且翻耕土地——该操作在劳动力紧张情况下很难推广应用,另一方面对于在荒坡荒地上生长的紫茎泽兰该方法缺乏可操作性。因此,寻找一种具有广泛可操作性、持久、高效、安全的紫茎泽兰替代控制方法具有重要意义。

11.高丹草是禾本科、高粱属高粱和苏丹草的杂交品种,既保留了其饲用高粱植株高大、茎粗、叶宽、糖分含量高的特性,又汲取了苏丹草分蘖力、再生力强,叶量丰富,木质素含量低的优点,是一种具有较高经济价值的牧草。高丹草用途广泛,可作为青词草、青贮料及干草的方式饲喂家畜,还可用于防风植物和绿肥植物。

12.黑麦草为禾本科,黑麦草属。多年生草本。簇生,直立或上升,光滑无毛,秆高30—45厘米;原产欧洲,我国引种作牧草,也适于草坪种植。喜阳光充足,排水良好之肥沃土壤。

技术实现要素:

13.本发明提供了一种基于替代控制结合除草剂应用的防控紫茎泽兰方法,用于解决现有替代控制防治紫茎泽兰方法中需要在种植目标植物前割除紫茎泽兰并翻耕土地,导致现有方法可操作性差、经济效益低、控制效果差;化学防治方法易产生抗性、环境污染、紫茎泽兰死亡的技术问题。

14.本发明提供了一种基于替代控制结合除草剂应用的防控紫茎泽兰方法,包括以下步骤:选取紫茎泽兰发生区域,播撒替代禾本科植物种子;替代禾本科植物生长至3~10叶期时喷施除草剂;替代禾本科植物为高丹草和/或黑麦草;除草剂为三氯吡氧乙酸或二氯吡啶酸;三氯吡氧乙酸的喷施浓度为三氯吡氧乙酸的lc90值的50%~100%;三氯吡氧乙酸的lc90值为1062.0 g (ai)/hm2;二氯吡啶酸的喷施浓度为二氯吡啶酸的lc90值的50%~100%;二氯吡啶酸的lc90值为902.1 g (ai)/hm2。

15.按上述方法进行紫茎泽兰防治,可直接在已经生长紫茎泽兰的地块上直接进行操作,无需进行割除紫茎泽兰并且翻耕土地,能有效降低操作难度,适用于各种类型的地形,尤其适用于山区环境下使用该方法。

16.采用三氯吡氧乙酸结合该方法对紫茎泽兰的实际防效可达86.6~98.7%,实际防效(e)与理论防效(e0)的差值均为

±

5%,部分差值达到5%以上;采用二氯吡啶酸结合该方法对紫茎泽兰的实际防效可达67.4~92.8%,实际防效(e)与理论防效(e0)的差值均为

±

5%;实际防效远高于单独使用该除草剂的防治效果46.4%。

17.上述结果表面,本技术提供的方法能通过替代禾本科植物与喷施上述除草剂,实现显著协同增效效果,显著提高除草剂对紫茎泽兰的防治效果。且无需进行紫茎泽兰人工清理。采用上述方法,能实现对地块上紫茎泽兰的根除,使用一次后,第二年以后就很少观察到紫茎泽兰的生长,有效扼制紫茎泽兰的疯长。

18.优选地,替代禾本科植物为高丹草和黑麦草。二者同时播种能显著提高对紫茎泽

兰的防治效果。

19.优选地,替代禾本科植物为高丹草;高丹草单独种植时也具有所需防治效果。

20.优选地,当替代禾本科植物为高丹草时,高丹草的种植密度为4~7.5g/ m2。具体高丹草的种植密可以为4 g/ m2、5 g/ m2、6 g/ m2、7.5g/ m2。

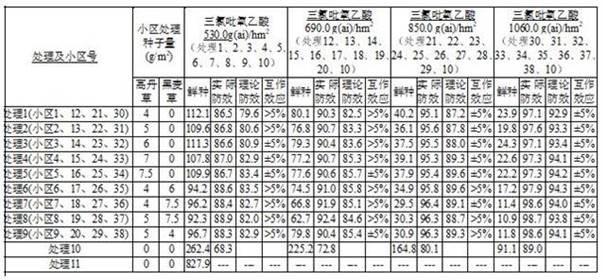

21.优选地,当替代禾本科植物为高丹草和黑麦草时,高丹草的种植密度为4~7.5g/ m2;黑麦草的密度为6~7.5g/ m2。具体地种植密组合可以为:高丹草4g/ m2、黑麦草6g/ m2;高丹草4g/ m2、黑麦草7.5g/ m2;高丹草5g/ m2、黑麦草7.5g/ m2;高丹草5g/ m2、黑麦草4g/ m2。

22.优选地,除草剂为三氯吡氧乙酸。采用该除草剂与上述替代禾本科植物配合,实际防效均高于85%,且使用一次后,即可实现对紫茎泽兰的根除,避免复发。

23.优选地,三氯吡氧乙酸的喷施浓度为三氯吡氧乙酸的lc90值的50%、65%、80%或100%。随着施用浓度的提高,实际防治效果显著提高。更优选地,三氯吡氧乙酸的喷施浓度为530~1060 g (ai)/hm2;具体三氯吡氧乙酸的喷施浓度可以为530.0 g (ai)/hm2、690.0 g (ai)/hm2、850.0 g (ai)/hm2和1060.0 g (ai)/hm2。

24.优选地,二氯吡啶酸的喷施浓度为二氯吡啶酸的lc90值的50%、65%、80%或100%。随着施用浓度的提高,实际防治效果显著提高。更优选地,二氯吡啶酸的喷施浓度为450~900 g (ai)/hm2。具体地,二氯吡啶酸的喷施浓度可以为450.0 g (ai)/hm2、585.0 g (ai)/hm2、720.0 g (ai)/hm2和900.0 g (ai)/hm2。

25.本发明能产生的有益效果包括:1)本发明所提供的基于替代控制结合除草剂应用的防控紫茎泽兰方法,通过将筛选到的高丹草(sorghum hybrid sudangrass)单独或混播其他草种后,所选用的高丹草,具有植株高大、前期生长较快、分蘖力强、再生力强、对生境要求低,在喷施选择性农药前,紫茎泽兰对替代物种具有遮蔽作用,有利替代物种前期生长;替代物种生长至3~10叶期时,喷施的除草剂,采用对紫茎泽兰高选择性且对高丹草和黑麦草具有较高的安全性的除草剂,在该除草剂的协同作用下,无需在使用替代控制前对该防治区域进行除草处理,降低替代控制的操作难度,同时实现对紫茎泽兰及其他阔叶杂草的生长抑制,而选择性除草剂对替代物种安全,且所选替代物种对生境要求低、植株高大、再生力强,有益物种能快速占有生态位,最终达到控制紫茎泽兰的目的。

26.2)本发明所提供的基于替代控制结合除草剂应用的防控紫茎泽兰方法,选用高丹草和黑麦草混播模式,高丹草植株高大,黑麦草植株相对矮小,两种草配合对紫茎泽兰的替代控制起到相互补充及配合的作用。

27.3)本发明所提供的基于替代控制结合除草剂应用的防控紫茎泽兰方法,该方法选取的高丹草能够迅速生长、植株高大、抗逆性强、水肥需求不大、管理粗放、具有经济价值等特点的有益物种,对这些物种的种植方式进行优化,通过科学的播种或栽种管理,并在高选择性的农药协同防治下,达到实现替代紫茎泽兰的目的。该方法可持续和绿色、高效、经济、安全的在选择性农药协同下替代控制,实现对紫茎泽兰的防治。且使用该方法后,除草剂的使用量无需连年增大即可实现对紫茎泽兰的替代控制。

28.4)本发明所提供的基于替代控制结合除草剂应用的防控紫茎泽兰方法,该方法能实现对紫茎泽兰的替代控制,该方法具有较高的推广价值。该方法利用高丹草抗旱、耐瘠性

强,通过种植高丹草实现对紫茎泽兰的替代控制,既达到了控制紫茎泽兰的目的,又能够增加经济效益,目前尚未见利用高丹草替代种植的相关报道。

具体实施方式

29.为使本发明实施方式的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施方式对本发明实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施方式是本发明一部分实施方式,而不是全部的实施方式。

30.本发明中未详述的且并不用于解决本发明技术问题的技术手段,均按本领域公知常识进行设置,且多种公知常识设置方式均可实现。

实施例

31.以下实施例中未特殊说明的试剂、植株均为商业渠道获取;未特殊说明的操作、检测均按现有技术中常用方法进行。

32.实施例1:利用高丹草和黑麦草替代种植结合除草剂“三氯吡氧乙酸”应用防治紫茎泽兰的试验在野外紫茎泽兰发生均匀一致的非耕地区域,按3

×

3m2的面积划分小区,如表1所示,设置11个处理,其中处理1-9为每处理4个重复,实施例1、实施例2和对比例的处理10和11互为重复。各处理中的小区均为该处理的重复处理。

33.喷施农药时,目测90%替代禾本科植物生长至3~10叶期。本实施例中各处理组中替代禾本科植物的种植密度如表1所示。

34.依据前期试验结果,参考三氯吡氧乙酸的lc90值1062.0 g (ai)/hm2的50%、65%、80%或100%用药接近水平设4个浓度处理,即530.0、690.0、850.0和1060.0 g (ai)/hm2。

35.处理1~处理5为高丹草单独播种不同种子量作为替代物种,按除草剂三氯吡氧乙酸4个浓度分别进行处理;处理6~处理9为利用高丹草和黑麦草不同种子量混播作为替代物种,按除草剂三氯吡氧乙酸4个浓度分别进行处理;处理10和处理11为未使用替代物种竞争播种,其中,处理10按除草剂三氯吡氧乙酸4个浓度分别进行处理,处理11不进行农药处理,为空白对照。

36.参照除草剂生物测定的联合作用gowing法公式及其改进评价方法,计算出各处理对紫茎泽兰的实际防效(e),基于替代控制但未施用除草剂下对紫茎泽兰的防效(x),以及各除草剂及其不同用量下的防效(y),计算出理论防效e0=x+y(100-x)/100;e

ꢀ‑ꢀ

e0》5%为增效作用;e

‑ꢀe0 《 5%为拮抗作用;e

ꢀ‑ꢀ

e0介于

±

5%为加成作用,e

ꢀ‑ꢀ

e0值越大,增效作用越显著。

37.表1 替代物种与三氯吡氧乙酸应用防控紫茎泽兰的互作效应

注:三氯吡氧乙酸按照其lc

90

值1062.0 g(ai)/hm2的50%、65%、80%或100%计算出接近水平的用药量;按照实际防效(e)-理论防效(e0)》、《或介于

±

5%的情况,评价为增效、拮抗或加成作用。

38.本试验结果见表1。从数据可以看出,处理1和处理2单种高丹草,在配合使用三氯吡氧乙酸对紫茎泽兰lc90值1062.0 g (ai)/hm2的50%和65%用量时,对紫茎泽兰的控制作用表现为互作增效,即实际防效(e)-理论防效(e0)》5%;而在配合三氯吡氧乙酸的其他浓度时仅表现为加成作用,即实际防效(e)-理论防效(e0)介于

±

5%。

39.处理3和处理4单种高丹草,在配合使用三氯吡氧乙酸,仅在lc90值1062.0 g (ai)/hm2的65%用量时,对紫茎泽兰的控制作用表现为互作增效,即实际防效(e)-理论防效(e0)》5%;在其他试验浓度下,均表现为加成作用,即实际防效(e)理论防效(e0)介于

±

5%。

40.处理5中,在配合使用三氯吡氧乙酸的所有试验浓度下,均表现为加成作用,即实际防效(e)-理论防效(e0)介于

±

5%。

41.在混播高丹草和黑麦草下,处理6和8在配合使用三氯吡氧乙酸对紫茎泽兰lc90值1062.0 g (ai)/hm2时,对其控制作用表现为加成作用,即实际防效(e)-理论防效(e0)介于

±

5%之间;在配合使用三氯吡氧乙酸其他浓度时,对紫茎泽兰的控制作用表现为互作增效,即实际防效(e)-理论防效(e0)》5%。

42.在混播高丹草和黑麦草下,处理7在配合使用三氯吡氧乙酸对紫茎泽兰lc90值1062.0 g (ai)/hm2和lc90值的80%时,即三氯吡氧乙酸1062.0、850.0 g (ai)/hm2时,对紫茎泽兰的控制作用表现为加成作用,即实际防效(e)-理论防效(e0)介于

±

5%之间;在配合使用三氯吡氧乙酸其他浓度时,对紫茎泽兰的控制作用表现为互作增效,即实际防效(e)-理论防效(e0)》5%。

43.在混播高丹草和黑麦草下,处理9在配合使用三氯吡氧乙酸对紫茎泽兰lc90值1062.0 g (ai)/hm2和lc90值的65%时,即三氯吡氧乙酸1062.0、690.0 g (ai)/hm2时,对紫茎泽兰的控制作用表现为加成作用,即实际防效(e)-理论防效(e0)介于

±

5%之间;在配合使用三氯吡氧乙酸其他浓度时,对紫茎泽兰的控制作用表现为互作增效,即实际防效(e)-理论防效(e0)》5%。

44.本实施例表明高丹草单独播种,播种密度在4~7.5 g/m2的情况下,配合使用三氯吡氧乙酸一次,即使仅按三氯吡氧乙酸对紫茎泽兰lc90值的50%用量下,也能达到80%以上

对紫茎泽兰的控制效果。在混种模式下,同样是在lc90值的50%用量下对紫茎泽兰就能够达到近90%的控制效果。实施例2:利用高丹草和黑麦草替代控制结合除草剂“二氯吡啶酸”应用防治紫茎泽兰的试验在野外紫茎泽兰发生均匀一致的非耕地区域,按3

×

3m2的面积划分小区,如表2所示,设置11个处理,各处理方法与实施例1相同,区别在于所用除草剂为二氯吡啶酸,各处理中二氯吡啶酸浓度如表2所示。本实施例中各处理组中替代禾本科植物的种植密度如表2所示。

45.依据前期试验结果,参考二氯吡啶酸的lc90值902.1 g (ai)/hm2的50%、65%、80%或100%用药接近水平设4个浓度处理,即450.0、585.0、720.0和900.0 g (ai)/hm2。

46.处理1~处理5为高丹草单独播种不同种子量作为替代物种,按除草剂二氯吡啶酸4个浓度分别进行处理;处理6~处理9为利用高丹草和黑麦草不同种子量混播作为替代物种,按除草剂二氯吡啶酸4个浓度分别进行处理;处理10和处理11为未替代物种竞争条件下,其中,处理10按除草剂二氯吡啶酸4个浓度分别进行处理,处理11不进行农药处理,为空白对照。

47.参照除草剂生物测定的联合作用的gowing法公式及其改进评价方法,计算出各处理对紫茎泽兰的实际防效(e),基于替代控制但未施用除草剂下对紫茎泽兰的防效(x),以及各除草剂及其不同用量下的防效(y),计算出理论防效e0=x+y(100-x)/100; e

ꢀ‑ꢀ

e0》5%为增效作用;e

‑ꢀe0 《 5%为拮抗作用;e

ꢀ‑ꢀ

e0介于

±

5%为加成作用,e

ꢀ‑ꢀ

e0值越大,增效作用越显著。

48.表2 替代物种与二氯吡啶酸应用防控紫茎泽兰的互作效应注:二氯吡啶酸的用量按照其lc90值902.1 g(ai)/hm2的50%、65%、80%或100%计算出接近水平的用药量;按照实际防效(e)-理论防效(e0)》、《或介于

±

5%的情况,评价为增效、拮抗或加成作用。

49.本试验结果见表2。从表中可以看出,单独播种高丹草或用高丹草与黑麦草混播,再配合使用二氯吡啶酸对紫茎泽兰的控制作用,所有播种密度和所有二氯吡啶酸的试验浓度均表现为加成作用,即实际防效(e)-理论防效(e0)介于

±

5%。但随着二氯吡啶酸使用浓

度的增加,对紫茎泽兰的控制作用在增强,当使用浓度达到720.0 g (ai)/hm2,此时施用浓度为二氯吡啶酸的lc90值的80%(二氯吡啶酸的lc90值为902.1 g (ai)/hm2),对紫茎泽兰的控制效果均超过80%。

50.本实施例表明高丹草单独播种,播种密度在4~7.5 g/m2的情况下,配合使用二氯吡啶酸一次,按二氯吡啶酸对紫茎泽兰lc90值的80%以上的用量下,对紫茎泽兰的控制效果能达到80%以上;在混种模式下,按二氯吡啶酸对紫茎泽兰lc90值的65%以上的用量下,对紫茎泽兰的控制效果能达到80%以上。

51.对比例:利用高丹草和黑麦草替代控制结合除草剂“草甘膦”应用防治紫茎泽兰的试验在野外紫茎泽兰发生均匀一致的非耕地区域,按3

×

3m2的面积划分小区,如表3所示,设置11个处理,各处理方法与实施例1相同,区别在于所用除草剂为草甘膦,各处理中草甘膦浓度如表3所示。本对比例中替代禾本科植物的种植密度如表3所示。

52.依据草甘膦的常规用量1850.0 g (ai)/hm2的50%、65%、80%或100%用药接近水平设4个浓度处理,即925.0、1200.0、1480.0和1850.0 g (ai)/hm2。

53.处理1~处理5为高丹草单独播种不同种子量作为替代物种,按除草剂草甘膦4个浓度分别进行处理;处理6~处理9为利用高丹草和黑麦草不同种子量混播作为替代物种,按除草剂草甘膦4个浓度分别进行处理;处理10和处理11为未替代物种竞争条件下,其中,处理10按除草剂草甘膦4个浓度分别进行处理,处理11不进行农药处理,为空白对照。

54.参照除草剂生物测定的联合作用的gowing法公式及其改进评价方法,计算出各处理对紫茎泽兰的实际防效(e),基于替代控制但未施用除草剂下对紫茎泽兰的防效(x),以及各除草剂及其不同用量下的防效(y),计算出理论防效e0=x+y(100-x)/100; e

ꢀ‑ꢀ

e0》5%为增效作用;e

‑ꢀe0 《 5%为拮抗作用;e

‑ꢀ

e0介于

±

5%为加成作用,e

‑ꢀ

e0值越大,增效作用越显著。

55.表3 替代物种与草甘膦应用防控紫茎泽兰的互作效应注:草甘膦的用量按照常规推荐用量1850.0 g(ai)/hm2的50%、65%、80%或100%计算出接近水平的用药量;按照实际防效(e)-理论防效(e0)》、《或介于

±

5%的情况,评价为增

效、拮抗或加成作用。

56.本试验结果见表3。从表中可以看出,在各处理中,在配合使用草甘膦常规用量的50%、65%和80%的用量下,对紫茎泽兰的控制作用表现均表现为拮抗作用,即实际防效(e)-理论防效(e0)《 5%。在草甘膦的推荐用量下,对紫茎泽兰的控制能够达到90%以上的效果;在配合使用草甘膦常规推荐用量下,对紫茎泽兰的控制作用均表现为加成作用,即实际防效(e)-理论防效(e0)介于

±

5%。

57.实施例3 防治长效结果实验对实施例1~2所在地经过连续3年的观察,发现实施例1~2的实验地块中,高丹草秋季种子成熟后洒落于土壤中,来年又重新生长,第二年之后实施例1~2所在地只偶尔见紫茎泽兰生长。

58.对比例中试验当年紫茎泽兰已经被控制,第二年的时候,紫茎泽兰又生长出来,到第三年的时候,紫茎泽兰的又恢复到了试验前的状态。说明所用该除草剂并不具有长效防治效果。

59.通过以上实施例和对比例表明:(1)本发明在采用替代控制配合选择性除草剂应用结合防治紫茎泽兰的方法,与常规方法相比,能够达到长期控制紫茎泽兰的目的;(2)上述实验结果证明本发明提供方法在除草剂应用的配合下,单独播种高丹草、高丹草与黑麦草混播的模式均能有效控制紫茎泽兰,但混播模式优于单播模式;(3)上述实验结果证明,本发明提供方法采用三氯吡氧乙酸和二氯吡啶酸的使用浓度是lc90值的50%、65%、80%或100%用量,其中,三氯吡氧乙酸在lc90值的50%时对紫茎泽兰的防控即可达到80%以上,二氯吡啶酸在lc90值的65%时对紫茎泽兰的防控可达到80%以上,属于减量用药;(4)本发明与其他现有的发明技术相比,减少了劳动量,无需在播种草种前对实验地块进行翻种等操作,提高该方法在野外环境下的操作简便性;(5)本发明比单一使用化学法防治具有更安全和持续的效果,能够提高经济效益,也能够达到一劳永逸的防治效果。

60.尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1