一种20cm深播环境下改善玉米耐深播性的方法

1.本发明属于农业技术应用领域,具体涉及一种利用外源褪黑素(melatonin,mt)来改善20cm深播环境下玉米耐深播性的应用方法,以提高干旱、半干旱玉米产区不同类型玉米种子及时萌发及幼苗正常深播出苗,进而保障该区玉米高产稳产。

背景技术:

2.作为最为重要的c4粮食作物,玉米(zea mays l.)从其种子播种到成熟整个生育进程中常伴随各种逆境胁迫,其中干旱胁迫是制约不同玉米产区最为重要的限制因子之一,其不仅影响玉米种子安全播种与萌发(任小燕等,2020,11:75-79.)、幼苗出苗与形态建成(沈军队,2000,4(3):182.)、植株开花与授粉(zhao et al.,2018,58(2):507-520.)、果穗发育与灌浆成熟(赵小强等,2019,45(6):856-871.),最终导致玉米严重减产且籽粒品质下降。中国北方春播区普遍为常年降水量不足500mm的干旱、半干旱区,玉米种子播种到幼苗形态建成阶段常因自然降水量少且土壤蒸发量大,导致该区域0~10cm浅层土壤含水量底、90%的年份因墒情不足而无法满足玉米安全播种,或即使播种后种子也无法正常吸水萌发(钟改荣等,1998,6(1):29-31.),严重影响了玉米安全生产。种子探墒20cm深播是解决干旱、半干旱玉米产区玉米安全播种及幼苗及时萌发出苗的有效策略(zhao&niu,2022,23:4223.),且种子深播后又能防止鸟类啄食种子而造成不必要的损失(zhao&zhong,2021,68(6):1194-1207),因此其在玉米生产实践中具有重要意义。

3.目前主推玉米品种的耐深播能力普遍较差,生产中种子探墒深播后其很难正常萌发出苗,因此造成玉米缺苗断垄严重。而玉米的耐深播特性是一个受多个微效基因调控的复杂数量遗传性状,其调控机制复杂且受外界环境影响较大(zhao et al.,2021,113(6):3565-3581.),挖掘和利用耐深播调控基因的难度较大,培育耐深播玉米品种周期较长。在大田生产中,有没有一种改善或增强玉米耐深播性的简单、廉价、高效、实用的方法?特别是在20cm播深环境下能显著改善或提高玉米耐深播性的应用方法将是发展干旱、半干旱区玉米高产稳产的一项重要技术。

4.褪黑素(melatonin,mt),学名n-乙酰-5-甲氧基色胺(n-acetyl-5-methoxy triptamine),是一种低分子量(分子式:c13n2h16o2;分子量:232.27,熔点:116~118℃)的吲哚类新型生长调节物质。yang et al.(2022)研究已表明,1μm的外源mt可通过促进水稻氮素同化和转运进而促进其腋芽生长;wu et al.(2021)研究已报道,100μm的外源mt可有效修复重金属cd对草莓幼苗的毒性作用并促进其生长。还有学者研究已证实,10μm的外源mt可通过增强棉花幼苗的抗氧化系统的能力进而显著改善150mm的nacl对其造成的伤害(段文静等,2022,30(1):92-104.);100μm的外源mt对干旱胁迫下的大豆氮代谢具有明显多的促进作用(曹亮等,2022,34(1):1-6.)。此外,另外一种吲哚类植物激素俗称为生长素(分子式:c10h9no2,分子量175.18,熔点:165~169℃),学名为吲哚-3-乙酸(indole-3-acetic acid,iaa)。众所周知,mt和iaa的生物合成均是以色氨酸(tryptophan)为底物,在不同酶的催化作用下,经不同的生物合成途径形成的2种吲哚类生长调节物质(附图1)。目前,

kutschera&wang(2016)通过试验已证实10μm的外源iaa能显著促进离体玉米中胚轴和胚芽鞘的显著伸长,在玉米耐深播性中扮演显著的正向调控作用。然而,目前学者还不清楚外源mt是否对玉米种子的耐深播性具有调控作用,深播胁迫下外源mt在调控玉米耐深播性的响应机制是什么也不清楚,更不清楚20cm深播环境下不同浓度的外源mt对玉米种子耐深播性调控中的作用效应大小。

技术实现要素:

5.本发明要解决的技术问题在于提供一种利用外源mt来改善20cm深播环境下玉米耐深播性的应用方法。本方法将有效提高干旱、半干旱地区20cm深播环境下不同类型玉米品种种子的耐深播性,使玉米种子在20cm深播处理下能够获取深层土壤水分,以确保种子及时萌发出苗,达到深播抗旱的目的,进而为该区玉米抗旱高产稳产生产提供技术指导。

6.为解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:

7.1.一种20cm深播环境下改善玉米耐深播性的方法,具体步骤如下:

8.(1)不同玉米基因型种子获取:获取当年同一试验点收获的成熟度良好的不同玉米基因型干燥种子,装入牛皮纸袋。

9.(2)外源mt母液配制及不同浓度外源mt溶液稀释:用无水乙醇和ddh2o将mt溶解配制成200μm的外源mt母液,母液中含乙醇为0.1%(v/v)。再将此外源mt母液用ddh2o依次稀释成0μm(即ddh2o)、20μm、40μm、60μm、80μm、100μm、120μm的7种外源mt溶液,4℃避光保存。

10.(3)不同玉米基因型种子消毒及浸种:玉米基因型种子用70%的乙醇(v/v)浸泡消毒20min后用ddh2o冲洗种子3次,灭菌滤纸吸干种子表面的附着水,获得玉米基因型消毒种子。室内常温下避光将消毒后的玉米基因型种子分别浸泡于7种不同浓度的外源mt溶液中浸种24h,每隔8h摇晃种子3min,获得浸种后的7种不同浓度外源mt浸种种子。

11.(4)玉米栽培基质制备:提前灭菌后的蛭石与7种不同浓度的外源mt溶液按照100g:20ml比例分别混合均匀,制备成含7种相应浓度的外源mt溶液的玉米栽培基质。

12.(5)玉米不同播深试验:含7种相应浓度外源mt溶液的玉米栽培基质分层装入一种种子深播试验装置的47cm和30cm的高度处,再将浸种24h后的7种相应浓度外源mt相应玉米基因型种子均匀播种于含该种子深播试验装置中,然后分别盖3cm和20cm厚的相应的玉米栽培基质使该种子深播装置装满,最后将播种后的种子深播试验装置置于人工气候室中培养,培养环境的温度25

±

1℃,光周期14/10h黑暗/光照,光强300μm m-2

s-1

,相对湿度60%。培养期间每隔2d往所有种子深播试验装置中定量浇30ml的相应浓度的外源mt溶液。试验总共包含14种处理即:3cm播深+0μm mt(ck+0μm mt,传统播深对照处理)、3cm播深+20μm mt(ck+20μm mt)、3cm播深+40μm mt(ck+40μm mt)、3cm播深+60μm mt(ck+60μm mt)、3cm播深+80μm mt(ck+80μm mt)、3cm播深+100μm mt(ck+100μm mt)、3cm播深+120μm mt(ck+120μm mt)、20cm播深+0μm mt(ds+0μm mt,20cm深播胁迫处理)、20cm播深+20μm mt(ds+20μm mt)、20cm播深+40μm mt(ds+40μm mt)、20cm播深+60μm mt(ds+60μm mt)、20cm播深+80μm mt(ds+80μm mt)、20cm播深+100μm mt(ds+100μm mt)、20cm播深+120μm mt(ds+120μm mt)。每一处理3次重复。待14种处理下的玉米种子发芽10d后测定所有处理下的32个玉米耐深播性状。采用ibm spss 19.0软件进行多因素联合方差分析、pearson相关分析、主成分分析及组间系统聚类分析,mev 4.9.0软件进行hierarchical clustering热图。

13.(6)20cm深播环境下相应浓度外源mt对玉米单个耐深播性状的有效作用系数:本发明新定义了20cm深播环境下相应浓度外源mt对玉米单个耐深播性状的有效作用系数(coefficient of effective action of corresponding concentrations exogenous mt on a single deep-seeding trait in maize under 20cm deep-seeding stress,cea)用于科学准确地分析20cm深播环境下相应浓度外源mt对玉米单个耐深播性状的影响程度,其公式为:公式为:式中:cea

(ds+ci)

为20cm深播胁迫环境(ds)下添加第ci种浓度外源mt对玉米单个耐深播性状的有效作用系数,t

(ds+ci)

为20cm深播胁迫环境(ds)下添加第ci种浓度外源mt后玉米单个耐深播性状的测定值,t

(ds+0mt)

为20cm深播胁迫环境(ds)下玉米单个耐深播性状的测定值,t

(ck+0mt)

为传统对照3cm播深环境ck下玉米单个耐深播性状的测定值,t

(ck+ci)

为传统对照3cm播深环境ck下添加第ci种浓度外源mt后玉米单个耐深播性状的测定值,代表20cm深播胁迫环境(ds)下添加第ci种浓度外源mt对玉米单个耐深播性状的作用系数,代表传统对照3cm播深环境ck下添加第ci种浓度外源mt对玉米单个耐深播性状的作用系数,代表20cm深播胁迫环境(ds)下玉米单个耐深播性状的耐深播系数。cea不仅全面考虑了传统对照3cm播深环境ck和20cm深播胁迫环境(ds)下添加第ci种浓度外源mt对玉米单个耐深播性状的影响程度及20cm深播胁迫环境(ds)下玉米单个耐深播性状的耐深播系数,而且还有效避免了传统对照3cm播深处理ck下添加第ci种浓度外源mt对玉米单个耐深播性状的影响。cea数值越大则反映20cm深播胁迫环境(ds)下添加第ci种浓度外源mt对玉米单个耐深播性状的影响程度越大,相反,cea数值越小则反映20cm深播胁迫环境(ds)下添加第ci种浓度外源mt对玉米单个耐深播性状的影响程度越小。

14.(7)20cm深播环境下不同浓度外源mt对玉米耐深播性的改善效应综合评价:以各测定玉米耐深播性状的cea值作为20cm深播环境下不同浓度外源mt对玉米耐深播性的改善效应大小评价指标,采用隶属函数法综合评价20cm深播环境下不同浓度外源mt对玉米耐深播性的综合改善效应(improvement effect of different concentrations of exogenous mt on maize deep-seeding tolerance under 20cm deep-seeding stress,ie)大小,其公式为:ie)大小,其公式为:ie)大小,其公式为:ie(g)

(ds+ci)

=1/n∑r(g)

(ds+ci)

(4),式中:r(g)

(ds+ci)

为20cm深播胁迫环境(ds)下添加第ci种浓度外源mt对玉米单个耐深播性状的耐深播性的改善效应隶属值,cea

(ds+ci)

为20cm深播胁迫环境(ds)下添加第ci种浓度外源mt对玉米单个耐深播性状的有效作用系数,cea

(ds)min

为20cm深播胁迫环境(ds)下单个耐深播性状在所有浓度外源mt处理下的最小cea值,cea

(ds)max

为20cm深播胁迫环境(ds)下单个耐深播性状在所有浓度外源mt处理下的最大cea值。若20cm播深环境下单个性状与其出苗率正相关,用(2)式计算,相反,用(3)式计算。最后用(4)式计算20cm深播胁迫(ds)下第ci种浓度外源mt对玉米n个耐深播性状的耐深播性的改善效应隶属值的算数平均值作为20cm深播环

境下第ci种浓度外源mt对玉米耐深播性的综合改善效应大小值为(ie(g)

(ds+ci)

),其值越大代表20cm深播环境下第ci种浓度外源mt对玉米耐深播性的综合改善效应越好。

15.2.外源褪黑素在20cm深播环境下改善玉米耐深播性的应用,具体为:

16.将灭菌蛭石与40μm的外源mt溶液按照100g:20ml比例混合均匀制备成玉米栽培基质,然后将该配制好的玉米栽培基质装入种子深播试验装置30cm的高度处,再将30粒室温下用40μm的外源mt避光浸种24h的玉米基因型种子均匀播种于该玉米栽培基质上并盖20cm的该玉米栽培基质使该种子深播装置装满,并将其置于人工气候室中培养,培养温度25

±

1℃,光周期14/10h黑暗/光照,光强300μm m-2

s-1

,相对湿度60%。培养期间每隔2d往该种子深播试验装置中定量浇30ml的40μm外源mt溶液。试验设3次学重复。待玉米种子发芽10d后测定32个玉米耐深播性状。

17.本发明的有效效果:

18.本发明选取了2份典型的耐深播性不同的玉米基因型种子为试材,并从大量的吲哚类衍生物质中筛选出了一种新型植物生长调节物质为mt,在3和20cm播深环境下添加7种不同浓度外源mt后,测定了影响玉米深播出苗的32个相关耐深播性状,科学、系统、深入解析了7种浓度外源mt对不同播深处理下不同玉米基因型种子萌发出苗生长的调控机理及影响作用;甚至为了更加方便、科学、客观、准确地评价不同浓度外源mt改善20cm深播环境下玉米耐深播性的调控效应大小,我们还创新性地提出了20cm深播环境下相应浓度外源mt对玉米单个耐深播性状的有效作用系数(cea)的生物学概念及计算公式,并利用所有性质的cea值,采用隶属函数法对20cm深播环境下不同浓度外源mt对玉米耐深播性的改善效应进行了科学、客观、准确、定量地综合评价,且最终筛选出利用40μm的外源mt对20cm深播环境下玉米耐深播性的改善效应最好,其不仅能为今后生产中利用40μm的外源mt改善20cm深播环境下玉米的耐深播性提供技术参考,而且生产中应用40μm的外源mt改善玉米的耐深播性时其溶液还具有方便容易配制、试验简单易行、操作性强、外源mt经济廉价、用量小、对20cm深播胁迫环境下玉米耐深播性的改善效果好。因此,本发明在干旱、半旱地区玉米抗旱耐深播生产应用中潜力巨大,能有效促进该区域玉米高产稳产生产。

附图说明

19.图1玉米体内吲哚类生长调节物质褪黑素(melatonin,mt)和吲哚-3-乙酸(indole-3-acetic acid,iaa)的生物合成途径及其分子结构式;

20.其中,tryptophan:色氨酸,tryptamine:色胺,5-hydroxytryptophan:5-羟色胺酸,5-hydroxytryptamine:5-羟色胺,indole acetaldehyde(iaaid):吲哚乙醛,n-acetylserotonin:n-乙酰5-羟色胺,melatonin(mt):褪黑素,indole-3-acetic acid(iaa):吲哚-3-乙酸,tdc:色氨酸脱羧酶,t5h:色氨酸羟化酶,snat:血清素5-乙酰转移酶,hiomt:羟基吲哚-o-一甲基转移酶。

21.图2 20cm深播环境下相应浓度外源mt对玉米单个耐深播性状的有效作用系数(cea

(ds+ci)

)的计算公式(1)、20cm深播胁迫(ds)下第ci种浓度外源mt对玉米单个耐深播性状的耐深播性的改善效应隶属值(r(g)

(ds+ci)

)的计算公式(2)和(3)、20cm深播环境下不同浓度外源mt对玉米耐深播性的综合改善效应大小(ie(g)

(ds+ci)

)的计算公式(4)、玉米出苗率(rat)的计算公式(5)。

22.图3传统3cm播深环境下通过添加不同浓度的外源褪黑素(mt:0μm、20μm、40μm、60μm、80μm、100μm和120μm)后2份玉米基因型(b73和黄早四)32个耐深播性状间的主成分(pca)分析;

23.其中:(a)为主成分分析时相应成分数的特征值和累计贡献率,(b)为主成分分析时相应主成分的特征向量。rat:出苗率,ml:中胚轴长,cl:胚芽鞘长,hl:下胚轴长,ml/cl:中胚轴与胚芽鞘长之比,sl:苗长,sl/ml:幼苗与中胚轴长之比,sl/cl:幼苗与胚芽鞘长之比,sl/hl:幼苗与下胚轴长之比,rl:根长,sl/rl:幼苗与根长之比,ml/rl:中胚轴与根长之比,cl/rl:胚芽鞘与根长之比,hl/rl:下胚轴与根长之比,rn:根数,mc:中胚轴粗,cc:胚芽鞘粗,mc/cc:中胚轴与胚芽鞘粗之比,mw:中胚轴重,cw:胚芽鞘重,hw:下胚轴重,mw/cw:中胚轴与胚芽鞘重之比,sw:苗重,sw/mw:幼苗与中胚轴重之比,sw/cw:幼苗与胚芽鞘重之比,sw/hw:幼苗与下胚轴重之比,rw:根重,pb:植株生物量,sw/rw:幼苗与根重之比,mw/rw:中胚轴与根重之比,cw/rw:胚芽鞘与根重之比,hw/rw:下胚轴与根重之比。

24.图4深播20cm胁迫环境下通过添加不同浓度的外源褪黑素(mt:0μm、20μm、40μm、60μm、80μm、100μm和120μm)后2份玉米基因型(b73和黄早四)32个耐深播性状间的主成分(pca)分析;

25.其中:(a)为主成分分析时相应成分数的特征值和累计贡献率,(b)为主成分分析时相应主成分的特征向量。rat:出苗率,ml:中胚轴长,cl:胚芽鞘长,hl:下胚轴长,ml/cl:中胚轴与胚芽鞘长之比,sl:苗长,sl/ml:幼苗与中胚轴长之比,sl/cl:幼苗与胚芽鞘长之比,sl/hl:幼苗与下胚轴长之比,rl:根长,sl/rl:幼苗与根长之比,ml/rl:中胚轴与根长之比,cl/rl:胚芽鞘与根长之比,hl/rl:下胚轴与根长之比,rn:根数,mc:中胚轴粗,cc:胚芽鞘粗,mc/cc:中胚轴与胚芽鞘粗之比,mw:中胚轴重,cw:胚芽鞘重,hw:下胚轴重,mw/cw:中胚轴与胚芽鞘重之比,sw:苗重,sw/mw:幼苗与中胚轴重之比,sw/cw:幼苗与胚芽鞘重之比,sw/hw:幼苗与下胚轴重之比,rw:根重,pb:植株生物量,sw/rw:幼苗与根重之比,mw/rw:中胚轴与根重之比,cw/rw:胚芽鞘与根重之比,hw/rw:下胚轴与根重之比。

26.图5根据32个耐深播性状对深播20cm胁迫环境下通过添加不同浓度的外源褪黑素(mt:0μm、20μm、40μm、60μm、80μm、100μm和120μm)后2份玉米基因型(b73和黄早四)进行耐深播性系统组间聚类评价;

27.其中:ds+0μm mt:20cm播深+0μm褪黑素处理,ds+20μm mt:20cm播深+20μm褪黑素处理,ds+40μm mt:20cm播深+40μm褪黑素处理,ds+60μm mt:20cm播深+60μm褪黑素处理,ds+80μm mt:20cm播深+80μm褪黑素处理,ds+100μm mt:20cm播深+100μm褪黑素处理,ds+120μm mt:20cm播深+120μm褪黑素处理。

28.图6根据32个耐深播性状对深播20cm胁迫环境下通过添加不同浓度的外源褪黑素(mt:0μm、20μm、40μm、60μm、80μm、100μm和120μm)后2份玉米基因型(b73和黄早四)进行耐深播性hierarchical clustering热图聚类评价;

29.其中:ds+0μm mt:20cm播深+0μm褪黑素处理,ds+20μm mt:20cm播深+20μm褪黑素处理,ds+40μm mt:20cm播深+40μm褪黑素处理,ds+60μm mt:20cm播深+60μm褪黑素处理,ds+80μm mt:20cm播深+80μm褪黑素处理,ds+100μm mt:20cm播深+100μm褪黑素处理,ds+120μm mt:20cm播深+120μm褪黑素处理。

30.图7 20cm深播胁迫环境下通过添加不同浓度的外源褪黑素(mt:0μm、20μm、40μm、

60μm、80μm、100μm和120μm)后2份玉米基因型(b73和黄早四)32个耐深播性状有效作用系数(cea)的云雨图;

31.其中:rat:出苗率,ml:中胚轴长,cl:胚芽鞘长,hl:下胚轴长,ml/cl:中胚轴与胚芽鞘长之比,sl:苗长,sl/ml:幼苗与中胚轴长之比,sl/cl:幼苗与胚芽鞘长之比,sl/hl:幼苗与下胚轴长之比,rl:根长,sl/rl:幼苗与根长之比,ml/rl:中胚轴与根长之比,cl/rl:胚芽鞘与根长之比,hl/rl:下胚轴与根长之比,rn:根数,mc:中胚轴粗,cc:胚芽鞘粗,mc/cc:中胚轴与胚芽鞘粗之比,mw:中胚轴重,cw:胚芽鞘重,hw:下胚轴重,mw/cw:中胚轴与胚芽鞘重之比,sw:苗重,sw/mw:幼苗与中胚轴重之比,sw/cw:幼苗与胚芽鞘重之比,sw/hw:幼苗与下胚轴重之比,rw:根重,pb:植株生物量,sw/rw:幼苗与根重之比,mw/rw:中胚轴与根重之比,cw/rw:胚芽鞘与根重之比,hw/rw:下胚轴与根重之比。

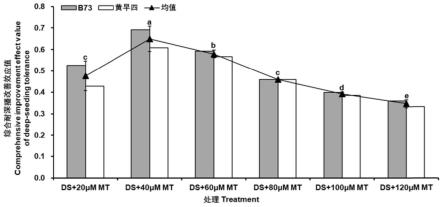

32.图8 20cm深播胁迫环境下通过添加不同浓度的外源褪黑素(mt:0μm、20μm、40μm、60μm、80μm、100μm和120μm)后2份玉米基因型(b73和黄早四)的综合耐深播改善效应评价;

33.其中:ds+20μm mt:20cm播深+20μm褪黑素处理,ds+40μm mt:20cm播深+40μm褪黑素处理,ds+60μm mt:20cm播深+60μm褪黑素处理,ds+80μm mt:20cm播深+80μm褪黑素处理,ds+100μm mt:20cm播深+100μm褪黑素处理,ds+120μm mt:20cm播深+120μm褪黑素处理。

34.具体实施方法

35.本发明下述实施例中使用方法,如无特殊说明,均为常规方法;所用器材和试剂均为试剂公司购买的常规器材和试剂。在此,还需要说明的是,为了避免因不必要的细节而模糊了本发明的技术方案,在实施例中仅仅示出了与根据本发明的方案密切相关的技术方案和/或处理步骤,而省略了关系不大的其他细节。

36.此外,本领域技术人员清楚,玉米基因型种子试验材料并非限于2份,本发明仅以2份耐深播性不同的玉米基因型种子试验材料为例,是为了清楚描写本发明技术方案的内容。

37.实施例1

38.本发明提供一种20cm深播环境下改善玉米耐深播性最佳外源mt浓度的筛选方法,具体筛选方法按以下步骤进行:

39.1.不同玉米基因型种子获取:获取2021年9月底当年在同一试验点陇西玉米试验点收获的成熟度良好的不同耐深播玉米基因型b73(中等耐深播玉米基因型)和黄早四(弱耐深播玉米基因型)干燥种子,装入牛皮纸袋,备用。

40.2.外源mt母液配制及不同浓度外源mt溶液稀释:首先将47.4mg外源mt(sigma-aldrich;cas:73-31-4;上海)溶解于1.0ml的无水乙醇(分析级acs;sigma-aldrich;cas:64-17-5;上海)中,并用ddh2o定容至1.0l配制成浓度为200μm的外源mt母液,其母液中最终含乙醇为0.1%(v/v)。再将200μm的外源mt母液用ddh2o依次稀释成其它7种浓度的外源mt溶液分别为:0μm mt(即ddh2o)、20μm mt、40μm mt、60μm mt、80μm mt、100μm mt、120μm mt。最后将这些不同浓度的外源mt溶液4℃避光保存,备用。

41.3.不同玉米基因型种子消毒及浸种:选取成熟度良好的202年9月底收获的新的b73和黄早四玉米基因型种子,先用70%的乙醇(v/v;分析级acs;sigma-aldrich;cas:64-17-5;上海)浸泡消毒种子20min,再用ddh2o冲洗种子3次,用灭菌滤纸吸干种子表面的附着水,进而获得2份玉米基因型消毒种子。室内常温下避光将消毒后的不同

玉米基因型种子分别浸泡于上述配制成的7种不同浓度的外源mt溶液中浸种24h,每隔8h摇晃种子3min,进而获得浸种后的7种不同浓度外源mt浸种种子,备用。

42.4.玉米栽培基质制备:提前灭菌后的蛭石与上述配制号的的7种不同浓度的外源mt溶液(0μm mt、20μm mt、40μm mt、60μm mt、80μm mt、100μm mt、120μm mt)按照100g:20ml比例分别混合均匀,进而制备成含这7种相应浓度的外源mt溶液的玉米栽培基质,备用。

43.5.玉米不同播深试验:首先将上述制备的含7种相应浓度的外源mt溶液的玉米栽培基质分层装入本课题组设计的一种种子深播试验装置中(高50cm,内径17cm;授权公告号:cn209768182u)中,分别装入相应的玉米栽培基质到该种子深播试验装置的47cm和30cm的高度处,再将上述浸种24h后的7种不同浓度外源mt相应种子分别均匀播种于含相同浓度外源mt溶液的玉米栽培基质的该种子深播试验装置中,然后分别盖3cm和20cm厚的相应浓度外源mt的玉米栽培基质使该种子深播装置装满,最后将播种后的所有种子深播试验装置置于人工气候室中,培养环境的温度设置为25

±

1℃,光周期设为14/10h黑暗/光照,光强设为300μm m-2

s-1

,相对湿度设为60%。培养期间每隔2d往所有种子深播试验装置中定量浇30ml上述配制的相应浓度的外源mt溶液。上述7种不同浓度外源mt对3cm和20cm播深环境下玉米耐深播性影响的试验总共包含14种处理,分别为:3cm播深+0μm mt(ck+0μm mt,传统播深对照处理)、3cm播深+20μm mt(ck+20μm mt)、3cm播深+40μm mt(ck+40μm mt)、3cm播深+60μm mt(ck+60μm mt)、3cm播深+80μm mt(ck+80μm mt)、3cm播深+100μm mt(ck+100μm mt)、3cm播深+120μm mt(ck+120μm mt)、20cm播深+0μm mt(ds+0μm mt,20cm深播胁迫处理)、20cm播深+20μm mt(ds+20μm mt)、20cm播深+40μm mt(ds+40μm mt)、20cm播深+60μm mt(ds+60μm mt)、20cm播深+80μm mt(ds+80μm mt)、20cm播深+100μm mt(ds+100μm mt)、20cm播深+120μm mt(ds+120μm mt)。上述每一试验处理3次生物学重复。待上述所有种子深播试验装置中的14种处理下的玉米种子发芽10d后,统计不同处理下玉米种子的出苗情况,并用ddh2o快速洗掉种子根部蛭石,用滤纸吸干附着水,并测定所有处理下的32个玉米耐深播性状。

44.6.玉米耐深播性状的测定:上述每一处理下统计相应种子深播播试验装置中玉米幼苗的出苗数(幼苗高于蛭石表面1cm被视为出苗),并按照附图2公式(5)计算其出苗率(emergence rate,rat)。然后在每一处理下选择长势均匀一致的幼苗3株,测定其它31个玉米耐深播性状,包括中胚轴长(mesocotyl length,ml;ml为种子根基部与胚芽鞘节基部间的长度)、胚芽鞘长(coleoptile length,cl;cl为胚芽鞘基部与胚芽鞘顶端间的长度)、下胚轴长(hypocotyl length,hl;hl为种子根基部与胚芽鞘顶端间的长度)、苗长(seedling length,sl;sl为胚芽鞘基部与幼苗叶片顶端间的长度)、根长(root length,rl;rl为种子最长根的根基部与其根尖间的长度)、根数(root number,rn;rn为种子初生根的根数)、中胚轴粗(mesocotyl coarse,mc;mc为中胚轴顶端、中部、基部三部分的平均中胚轴粗)、胚芽鞘粗(coleoptile coarse,cc;cc为胚芽鞘顶端、中部、基部三部分的平均胚芽鞘粗)、中胚轴重(mesocotyl fresh weight,mw;mv为中胚轴的鲜重)、胚芽鞘重(coleoptile fresh weight,cw;cw为胚芽鞘的鲜重)、下胚轴重(hypocotyl fresh weight,hw;hw为下胚轴的鲜重)、苗重(seedling fresh weight,sw;sw为幼苗的鲜重)、根重(root fresh weight,rw;rw为种子根系的鲜重)、植株生物量(plant fresh biomass,pb;pb为植株全部的鲜重)、中胚轴与胚芽鞘长之比(ratio of mesocotyl length to coleoptile length,ml/cl)、幼苗

与中胚轴长之比(ratio of seedling length to mesocotyl length,sl/cl)、幼苗与胚芽鞘长之比(ratio of seedling length to coleoptile length,sl/cl)、幼苗与下胚轴长之比(ratio of seedling length to hypocotyl length,sl/hl)、幼苗与根长之比(ratio of seedling length to root length,sl/rl)、中胚轴与根长之比(ratio of mesocotyl length to root length,ml/rl)、胚芽鞘与根长之比(ratio of coleoptile length to root length,cl/rl)、下胚轴与根长之比(ratio of hypocotyl length to root length,hl/rl)、中胚轴与胚芽鞘粗之比(ratio of mesocotyl coarse to coleoptile coarse,mc/cc)、中胚轴与胚芽鞘重之比(ratio of mesocotyl fresh weight to coleoptile fresh weight,mw/cw)、幼苗与中胚轴重之比(ratio of seedling fresh weight to mesocotyl fresh weight,sw/mw)、幼苗与胚芽鞘重之比(ratio of seedling fresh weight to coleoptile fresh weight,sw/cw)、幼苗与下胚轴重之比(ratio of seedling fresh weight to hypocotyl fresh weight,sw/hw)、幼苗与根重之比(ratio of seedling fresh weight to root fresh weight,sw/rw)、中胚轴与根重之比(ratio of mesocotyl fresh weight to root fresh weight,mw/rw)、胚芽鞘与根重之比(ratio of coleoptile fresh weight to root fresh weight,cw/rw)、下胚轴与根重之比(ratio of hypocotyl fresh weight to root fresh weight)。

45.7.不同处理下玉米耐深播性状数据统计分析:上述测定的所有处理下的32个玉米耐深播性状用其均值表示,采用ibm spss 19.0软件进行多因素联合方差分析、pearson相关分析、pca主成分分析及组间系统聚类分析。mev 4.9.0软件进行hierarchical clustering热图聚类分析,距离度量标准采用euclidean distance。

46.8.20cm深播环境下相应浓度外源mt对玉米单个耐深播性状的有效作用系数:为更加科学准确地分析20cm深播环境下相应浓度外源mt对玉米单个耐深播性状的影响程度,本发明新定义了20cm深播环境下相应浓度外源mt对玉米单个耐深播性状的有效作用系数(cea),并按照附图2的公式(1)计算每一性状的cea值。式中:cea

(ds+ci)

为20cm深播胁迫环境(ds)下添加第ci种浓度外源mt对玉米单个耐深播性状的有效作用系数,t

(ds+ci)

为20cm深播胁迫环境(ds)下添加第ci种浓度外源mt后玉米单个耐深播性状的测定值,t

(ds+0mt)

为20cm深播胁迫环境(ds)下玉米单个耐深播性状的测定值,t

(ck+0mt)

为传统对照3cm播深环境(ck)下玉米单个耐深播性状的测定值,t

(ck+ci)

为传统对照3cm播深环境(ck)下添加第ci种浓度外源mt后玉米单个耐深播性状的测定值,代表20cm深播胁迫环境(ds)下添加第ci种浓度外源mt对玉米单个耐深播性状的作用系数,代表传统对照3cm播深环境(ck)下添加第ci种浓度外源mt对玉米单个耐深播性状的作用系数,代表20cm深播胁迫环境(ds)下玉米单个耐深播性状的耐深播系数。cea不仅全面考虑了传统对照3cm播深环境(ck)和20cm深播胁迫环境(ds)下添加第ci种浓度外源mt对玉米单个耐深播性状的影响程度及20cm深播胁迫环境(ds)下玉米单个耐深播性状的耐深播系数,而且还有效避免了传统对照3cm播深环境(ck)下添加第ci种浓度外源mt对玉米单个耐深播性状的影响。cea数值越大则反映20cm深播胁迫环境(ds)下添加第ci种浓度外源mt对玉米单个耐深播性状的影响

程度越大,相反,cea数值越小则反映20cm深播胁迫环境(ds)下添加第ci种浓度外源mt对玉米单个耐深播性状的影响程度越小。

47.9.20cm深播环境下不同浓度外源mt对玉米耐深播性的改善效应综合评价:以上述计算所得的各测定玉米耐深播性状的cea值作为20cm深播环境下不同浓度外源mt对玉米耐深播性的综合改善效应大小评价指标,并按照附图2的公式(2)、(3)、(4)采用隶属函数法综合评价20cm深播环境下不同浓度外源mt对玉米耐深播性的改善效应大小(ie)。式中:r(g)

(ds+ci)

为20cm深播胁迫环境(ds)下添加第ci种浓度外源mt对玉米单个耐深播性状的耐深播性的改善效应隶属值,cea

(ds+ci)

为20cm深播胁迫环境(ds)下第ci种浓度外源mt对玉米单个耐深播性状的有效作用系数,cea

(ds)min

为20cm深播胁迫环境(ds)下单个耐深播性状在所有浓度外源mt处理下的最小cea值,cea

(ds)max

为20cm深播胁迫环境(ds)下单个耐深播性状在所有浓度外源mt处理下的最大cea值。若20cm播深环境下单个性状与其出苗率正相关,则采用附图2公式(2)进行计算,相反,若20cm播深环境下单个性状与其出苗率负相关,则采用附图2公式(3)进行计算。最后采用附图2公式(4)计算20cm深播胁迫环境(ds)下第ci种浓度外源mt对玉米n个(n为32)耐深播性状的耐深播性的改善效应隶属值的算数平均值作为20cm深播环境下第ci种浓度外源mt对玉米耐深播性的综合改善效应大小值为(ie(g)

(ds+ci)

),其值越大代表20cm深播环境下第ci种浓度外源mt对玉米耐深播性的综合改善效应越好。

48.实施例2

49.本发明提供一种20cm深播环境下改善玉米耐深播性最佳外源mt浓度的筛选结果,具体筛选结果如下:

50.1.2份玉米基因型在2种播深及7种外源mt浓度处理下32个耐深播性状间的联合方差分析:本发明采用2份玉米基因型为b73和黄早四,其在2种播深(ck:3cm和ds:20cm)及7种外源褪黑素浓度(mt:0μm、20μm、40μm、60μm、80μm、100μm和120μm)处理下测定了相应玉米基因型种子的32个耐深播性状,对其进行了联合方差分析表明(表1),这32个耐深播性状校正模型均在p《0.001水平差异显著,说明这18个耐深播性状的整体方差显著,因此对这32个耐深播性状在基因型间、播深间、外源mt浓度间、基因型

×

播深互作间、基因型

×

外源mt浓度互作间、播深

×

外源mt浓度互作间、基因型

×

播深

×

外源mt浓度互作间进行联合方差分析是是可行的。除根长、中胚轴与胚芽鞘粗之比、中胚轴与根重之比不显著(p》0.05)外,其余29个耐深播性状均在基因型间在p《0.05、p《0.01或p《0.001水平下差异显著,说明玉米的这29个耐深播性状均受玉米基因型自身遗传基础的调控。除中胚轴与胚芽鞘粗之比、植株生物量、幼苗与根重之比不显著(p》0.05)外,其余29个耐深播性状均在播深间p《0.05、p《0.01或p《0.001水平下差异显著,说明玉米的这29个耐深播性状显著受播深环境的影响。除中胚轴与胚芽鞘长之比、幼苗与中胚轴长之比、胚芽鞘粗、中胚轴与胚芽鞘粗之比、胚芽鞘重、中胚轴与胚芽鞘重之比不显著(p》0.05)外,其余26个耐深播性状均在外源mt浓度间p《0.05、p《0.01或p《0.001水平下差异显著,说明玉米的这26个耐深播性状明显受外源mt浓度的影响。此外,大部分耐深播性状还在基因型

×

播深互作间、基因型

×

外源mt浓度互作间、播深

×

外源mt浓度互作间、基因型

×

播深

×

外源mt浓度互作间p《0.05、p《0.01或p《0.001水平下差异显著,说明玉米的耐深播性同时受基因型、播深及外源mt浓度的同时调控,其相互作用,最终决定了不同基因型玉米在不同播深环境下的表型。

51.表1 2份玉米基因型(b73和黄早四)在2种播深(ck:3cm和ds:20cm)及7种外源褪黑素浓度(mt:0μm、20μm、40μm、60μm、80μm、100μm和120μm)处理下32个耐深播性状间的联合方差分析

52.53.[0054][0055]

注:f-值和p-值分别为方差分析的f-值和p-值;“ns”为相应性状方差分析在“p》0.05”水平下差异不显著,“*”或“**”或“***”分别为相应性状方差分析在“p《0.05”或“p《0.01”或

““

p《0.001”水平下差异显著;rat:出苗率,ml:中胚轴长,cl:胚芽鞘长,hl:下胚轴长,ml/cl:中胚轴与胚芽鞘长之比,sl:苗长,sl/ml:幼苗与中胚轴长之比,sl/cl:幼苗与胚芽鞘长之比,sl/hl:幼苗与下胚轴长之比,rl:根长,sl/rl:幼苗与根长之比,ml/rl:中胚轴与根长之比,cl/rl:胚芽鞘与根长之比,hl/rl:下胚轴与根长之比,rn:根数,mc:中胚轴粗,

cc:胚芽鞘粗,mc/cc:中胚轴与胚芽鞘粗之比,mw:中胚轴重,cw:胚芽鞘重,hw:下胚轴重,mw/cw:中胚轴与胚芽鞘重之比,sw:苗重,sw/mw:幼苗与中胚轴重之比,sw/cw:幼苗与胚芽鞘重之比,sw/hw:幼苗与下胚轴重之比,rw:根重,pb:植株生物量,sw/rw:幼苗与根重之比,mw/rw:中胚轴与根重之比,cw/rw:胚芽鞘与根重之比,hw/rw:下胚轴与根重之比。

[0056]

2.2份玉米基因型在14种处理下32个耐深播性状的表现:2份玉米基因型b73和黄早四在14种处理ck+0μm mt、ck+20μm mt、ck+40μm mt、ck+60μm mt、ck+80μm mt、ck+100μm mt、ck+120μm mt、ds+0μm mt、ds+20μm mt、ds+40μm mt、ds+60μm mt、ds+80μm mt、ds+100μm mt、ds+120μm mt下其32个耐深播性状表现均不同(表2和表3),这也说明了不同耐深播性状对不同处理的敏感性不同。一般而言,每一播深环境下添加低浓度外源mt对32个玉米耐深播性状具有促进效应,而每一播深环境下添加高浓度外源mt对32个玉米耐深播性状起抑制作用。

[0057]

表2 2份玉米基因型b73和黄早四在传统3cm播深环境下添加7种浓度外源mt后测定的32个耐深播性状表现

[0058]

[0059]

[0060][0061]

注:ck+0μm mt:3cm播深+0μm褪黑素处理,ck+20μm mt:3cm播深+20μm褪黑素处理,ck+40μm mt:3cm播深+40μm褪黑素处理,ck+60μm mt:3cm播深+60μm褪黑素处理,ck+80μm mt:3cm播深+80μm褪黑素处理,ck+100μm mt:3cm播深+100μm褪黑素处理,ck+120μm mt:3cm播深+120μm褪黑素处理。rat:出苗率,ml:中胚轴长,cl:胚芽鞘长,hl:下胚轴长,ml/cl:中胚轴与胚芽鞘长之比,sl:苗长,sl/ml:幼苗与中胚轴长之比,sl/cl:幼苗与胚芽鞘长之比,sl/hl:幼苗与下胚轴长之比,rl:根长,sl/rl:幼苗与根长之比,ml/rl:中胚轴与根长之比,cl/rl:胚芽鞘与根长之比,hl/rl:下胚轴与根长之比,rn:根数,mc:中胚轴粗,cc:胚芽鞘粗,mc/cc:中胚轴与胚芽鞘粗之比,mw:中胚轴重,cw:胚芽鞘重,hw:下胚轴重,mw/cw:中胚轴与胚芽鞘重之比,sw:苗重,sw/mw:幼苗与中胚轴重之比,sw/cw:幼苗与胚芽鞘重之比,sw/hw:幼苗与下胚轴重之比,rw:根重,pb:植株生物量,sw/rw:幼苗与根重之比,mw/rw:中胚轴与根重之比,cw/rw:胚芽鞘与根重之比,hw/rw:下胚轴与根重之比。

[0062]

表3 2份玉米基因型b73和黄早四在20cm深播胁迫环境下添加7种浓度外源mt后测定的32个耐深播性状表现

[0063]

[0064][0065][0066]

注:ds+0μm mt:20cm播深+0μm褪黑素处理,ds+20μm mt:20cm播深+20μm褪黑素处理,ds+40μm mt:20cm播深+40μm褪黑素处理,ds+60μm mt:20cm播深+60μm褪黑素处理,ds+

80μm mt:20cm播深+80μm褪黑素处理,ds+100μm mt:20cm播深+100μm褪黑素处理,ds+120μm mt:20cm播深+120μm褪黑素处理。rat:出苗率,ml:中胚轴长,cl:胚芽鞘长,hl:下胚轴长,ml/cl:中胚轴与胚芽鞘长之比,sl:苗长,sl/ml:幼苗与中胚轴长之比,sl/cl:幼苗与胚芽鞘长之比,sl/hl:幼苗与下胚轴长之比,rl:根长,sl/rl:幼苗与根长之比,ml/rl:中胚轴与根长之比,cl/rl:胚芽鞘与根长之比,hl/rl:下胚轴与根长之比,rn:根数,mc:中胚轴粗,cc:胚芽鞘粗,mc/cc:中胚轴与胚芽鞘粗之比,mw:中胚轴重,cw:胚芽鞘重,hw:下胚轴重,mw/cw:中胚轴与胚芽鞘重之比,sw:苗重,sw/mw:幼苗与中胚轴重之比,sw/cw:幼苗与胚芽鞘重之比,sw/hw:幼苗与下胚轴重之比,rw:根重,pb:植株生物量,sw/rw:幼苗与根重之比,mw/rw:中胚轴与根重之比,cw/rw:胚芽鞘与根重之比,hw/rw:下胚轴与根重之比。

[0067]

3.不同播深环境下添加不同浓度外源mt后2份玉米基因型32个耐深播性状间的pearson相关性:传统3cm播深环境和20cm深播胁迫环境下添加不同浓度外源mt后2份玉米基因型32个耐深播性状间的pearson相关性均较为复杂,多个性状间彼此在p《0.05或p《0.01水平下显著正或负相关(表4和表5)。说明玉米的这32个耐深播性状在传统3cm播深环境或20cm深播胁迫环境下添加不同浓度外源mt后其通过彼此的协同或抑制作用,构成一个复杂的互作调控网络,进而调控不同玉米基因型的耐深播性表型,这也为不同播深环境下不同浓度外源mt对玉米耐深播性的影响综合评价带来了困难。

[0068]

表4传统3cm播深环境下通过添加7种浓度的外源褪黑素(mt:0μm、20μm、40μm、60μm、80μm、100μm和120μm)后2份玉米基因型(b73和黄早四)32个耐深播性状间的pearson相关分析

[0069]

[0070][0071][0072]

续表4

[0073][0074]

注:“*”或“**”为2性状间在“p《0.05”或“p《0.01”水平间显著相关。rat:出苗率,ml:中胚轴长,cl:胚芽鞘长,hl:下胚轴长,ml/cl:中胚轴与胚芽鞘长之比,sl:苗长,sl/ml:幼苗与中胚轴长之比,sl/cl:幼苗与胚芽鞘长之比,sl/hl:幼苗与下胚轴长之比,rl:根长,sl/rl:幼苗与根长之比,ml/rl:中胚轴与根长之比,cl/rl:胚芽鞘与根长之比,hl/rl:下胚轴与根长之比,rn:根数,mc:中胚轴粗,cc:胚芽鞘粗,mc/cc:中胚轴与胚芽鞘粗之比,mw:中胚轴重,cw:胚芽鞘重,hw:下胚轴重,mw/cw:中胚轴与胚芽鞘重之比,sw:苗重,sw/mw:幼苗与中胚轴重之比,sw/cw:幼苗与胚芽鞘重之比,sw/hw:幼苗与下胚轴重之比,rw:根重,pb:植株生物量,sw/rw:幼苗与根重之比,mw/rw:中胚轴与根重之比,cw/rw:胚芽鞘与根重之比,hw/rw:下胚轴与根重之比。

[0075]

表5深播20cm胁迫环境下通过添加7种浓度的外源褪黑素(mt:0μm、20μm、40μm、60μm、80μm、100μm和120μm)后2份玉米基因型(b73和黄早四)32个耐深播性状间的pearson相关分析

[0076]

[0077][0078]

续表5

[0079]

[0080][0081]

注:“*”或“**”为2性状间在“p《0.05”或“p《0.01”水平间显著相关。rat:出苗率,ml:中胚轴长,cl:胚芽鞘长,hl:下胚轴长,ml/cl:中胚轴与胚芽鞘长之比,sl:苗长,sl/ml:幼苗与中胚轴长之比,sl/cl:幼苗与胚芽鞘长之比,sl/hl:幼苗与下胚轴长之比,rl:根长,sl/rl:幼苗与根长之比,ml/rl:中胚轴与根长之比,cl/rl:胚芽鞘与根长之比,hl/rl:下胚轴与根长之比,rn:根数,mc:中胚轴粗,cc:胚芽鞘粗,mc/cc:中胚轴与胚芽鞘粗之比,mw:中胚轴重,cw:胚芽鞘重,hw:下胚轴重,mw/cw:中胚轴与胚芽鞘重之比,sw:苗重,sw/mw:幼苗与中胚轴重之比,sw/cw:幼苗与胚芽鞘重之比,sw/hw:幼苗与下胚轴重之比,rw:根重,pb:植株生物量,sw/rw:幼苗与根重之比,mw/rw:中胚轴与根重之比,cw/rw:胚芽鞘与根重之比,hw/rw:下胚轴与根重之比。

[0082]

4.不同播深环境下添加不同浓度外源mt后2份玉米基因型32个耐深播性状间的主成分pca分析:在传统3cm播深环境下添加不同浓度外源mt后2份玉米基因型32个耐深播性状进行pca分析表明(附图3a和附图3b),从pca分析的特征值可知,32个主成分中前6个主成分的特征值分别为10.943、8.733、3.174、2.261、2.040和1.178,其均大于1,且其累计贡献率为88.527%。说明前6个主成分代表了32个耐深播性状的绝大部分信息,其中决定第一主成分(pc1)的主要是幼苗与中胚轴长之比、幼苗与下胚轴长之比、幼苗与根长之比、胚芽鞘与根长之比、中胚轴粗、胚芽鞘重、下胚轴重、苗重、幼苗与下胚轴重之比、幼苗与根重之比、中胚轴与根重之比、胚芽鞘与根重之比、下胚轴与根重之比13个性状,可解释34.196%的贡献率;决定第二主成分(pc2)的主要是出苗率、苗长、根长、根数、幼苗与中胚轴重之比、根重、植株生物量7个性状,可解释27.290%的贡献率;决定第三主成分(pc3)的主要是中胚轴与胚芽鞘长之比、幼苗与胚芽鞘长之比、中胚轴与根长之比、下胚轴与根长之比、幼苗与胚芽鞘中之比5个性状,可解释9.917%的贡献率;决定第四主成分(pc4)的主要是中胚轴长、下胚轴长、胚芽鞘粗、中胚轴重4个性状,可解释7.066%的贡献率;决定第五主成分(pc5)的主要是胚芽鞘长、中胚轴与胚芽鞘粗2个性状,可解释6.374%的贡献率;决定第六主成分

(pc6)的主要是中胚轴与胚芽鞘中之比,可解释3.683%的贡献率。而在20cm深播胁迫环境下添加不同浓度外源mt后2份玉米基因型32个耐深播性状进行pca分析表明(附图4a和附图4b),从pca分析的特征值可知,32个主成分中前6个主成分的特征值分别为15.500、5.650、3.358、1.915、1.507和1.271,其均大于1,且其累计贡献率为91.253%。说明前6个主成分代表了32个耐深播性状的绝大部分信息,其中决定第一主成分(pc1)的主要是胚芽鞘长、苗长、幼苗与中胚轴长之比、幼苗与胚芽鞘长之比、幼苗与下胚轴长之比、幼苗与根长之比、中胚轴粗、胚芽鞘粗、胚芽鞘重、苗重、幼苗中胚轴重、幼苗与胚芽鞘重之比、幼苗与下胚轴重之比、植株生物量、幼苗与根重之比15个性状,可解释48.438%的贡献率;决定第二主成分(pc2)的主要是中胚轴与根长之比、胚芽鞘与根长之比、下胚轴与根长之比、中胚轴与胚芽鞘重之比、中胚轴与根重之比、胚芽鞘与根重之比、下胚轴与根重之比7个性状,可解释17.655%的贡献率;决定第三主成分(pc3)的主要是出苗率、中胚轴长、下胚轴长、中胚轴与胚芽鞘长之比、根重5个性状,可解释10.494%的贡献率;决定第四主成分(pc4)的主要是根长、中胚轴重、胚芽鞘重、下胚轴重4个性状,可解释5.984%的贡献率;决定第五主成分(pc5)的主要是中胚轴与胚芽鞘粗之比1个性状,可解释4.710%的贡献率;决定第六主成分(pc6)的主要是根数,可解释3.972%的贡献率。pca分析为后续不同播深环境下,特别是20cm深播胁迫环境下添加不同浓度外源mt后2份玉米基因型的耐深播性评价奠定了基础。

[0083]

5. 20cm深播环境下添加不同浓度外源mt后2份玉米基因型的耐深播性评价:在上述研究基础上,我们进一步重点综合评价了20cm深播环境下添加不同浓度外源mt后2份玉米基因型的耐深播性强弱表现。如附图5可知,根据32个耐深播性状对20cm深播胁迫环境下通过添加不同浓度的外源褪黑素(mt:0μm、20μm、40μm、60μm、80μm、100μm和120μm)后2份玉米基因型(b73和黄早四)的耐深播性强弱进行了系统组间聚类评价,在欧式距离为5时,将其可划分为3种类型,即a类型为强耐深播类型,包括b73(ds+40μm mt)和黄早四(ds+40μm mt);b类型为中等耐深播类型,包括b73(ds+0μm mt)、b73(ds+60μm mt)和黄早四(ds+40μm mt);其余均涵盖在c类型中为弱耐深播类型。为了进一步验证此方法对20cm深播环境下添加不同浓度外源mt后2份玉米基因型的耐深播性强弱评价的准确性,我们还进一步根据32个耐深播性状对20cm深播环境下通过添加不同浓度的外源褪黑素(mt:0μm、20μm、40μm、60μm、80μm、100μm和120μm)后2份玉米基因型(b73和黄早四)的耐深播性进行了hierarchical clustering热图聚类评价(附图6),其结果与系统组间聚类评价的结果完全一致。因此这2种评价方法能科学、客观、定性地区分出20cm深播环境下添加不同浓度外源mt后2份玉米基因型的耐深播性强弱表型,且20cm深播胁迫环境下添加40μm的外源mt后对b73和黄早四玉米基因型的耐深播性的改善效果最佳,但其改善效果有多大,我们还不得而知。

[0084]

6. 20cm深播环境下相应浓度外源mt对玉米单个耐深播性状的有效作用系数:为更加科学准确地分析20cm深播环境下相应浓度外源mt对玉米单个耐深播性状的影响程度,本发明我们新定义了20cm深播环境下相应浓度外源mt对玉米单个耐深播性状的有效作用系数(cea),并按照附图2的公式(2)计算了每一性状的cea值。此cea值不仅全面考虑了传统对照3cm播深环境(ck)和20cm深播胁迫环境(ds)下添加第ci种浓度外源mt对玉米单个耐深播性状的影响程度及20cm深播胁迫环境(ds)下玉米单个耐深播性状的耐深播系数,而且还有效避免了传统对照3cm播深环境(ck)下第ci种浓度外源mt对玉米单个耐深播性状的影响。cea数值越大则反映20cm深播胁迫环境(ds)下第ci种浓度外源mt对玉米单个耐深播性

状的影响程度越大,相反,cea数值越小则反映20cm深播胁迫环境(ds)下第ci种浓度外源mt对玉米单个耐深播性状的影响程度越小。由附图7可知,20cm深播环境下添加不同浓度外源mt后32个耐深播性状的cea间存在较大差异,其cea值不尽相同,比如20cm深播环境下添加40μm的外源mt后b73的32个耐深播性状的cea值介于-2.582~2.237,而20cm深播环境下添加40μm的外源mt后黄早四的32个耐深播性状的cea值介于-3.964~1.084。

[0085]

7. 20cm深播环境下不同浓度外源mt对玉米耐深播性的改善效应综合评价:我们进一步以附图7中32份玉米耐深播性状的cea值作为20cm深播环境下不同浓度外源mt对玉米耐深播性的改善效应大小评价指标,并按照附图2的公式(3)、(4)、(5),采用隶属函数法,科学、客观、准确、定量地综合评价20cm深播环境下不同浓度外源mt对玉米耐深播性的改善效应大小(ie)。由附图8可知,20cm深播胁迫环境下添加不同浓度的外源mt后2份玉米基因型(b73和黄早四)的平均综合耐深播改善效应值间差异显著(p《0.05),且20cm深播胁迫环境下添加40μm的外源mt后2份玉米基因型(b73和黄早四)的平均综合耐深播改善效应值最大为0.650,而20cm深播胁迫环境下添加120μm的外源mt后2份玉米基因型(b73和黄早四)的平均综合耐深播改善效应值最小为0.346。这一结果与上述的根据32个耐深播性状对20cm深播胁迫环境下通过添加不同浓度的外源褪黑素(mt:0μm、20μm、40μm、60μm、80μm、100μm和120μm)后2份玉米基因型(b73和黄早四)的耐深播性强弱进行了系统组间聚类评价(附图5)和hierarchical clustering热图聚类评价(附图6)的结果高度一致。进一步分析发现,与20cm深播胁迫环境(ds)相比,20cm深播胁迫环境下添加40μm的外源mt后2份玉米基因型(b73/黄早四)的出苗率均显著增大分别为88.9%和85.5%、下胚轴均显著伸长分别为18.8cm和10.3cm、苗长均显著伸长分别为10.2cm和16.3cm、幼苗与中胚轴长之比均显著增大分别为0.750和3.295、幼苗与胚芽鞘长之比均显著增大分别为1.998和2.956、幼苗与下胚轴长之比均显著增大分别为0.545和1.557、幼苗与根长之比均显著增大分别为0.444和0.882、胚芽鞘与根长之比均显著增大分别为0.223和0.301、苗重均显著增大分别为0.342g和0.823g、幼苗与中胚轴重之比均显著增大分别为1.083和4.015、幼苗与胚芽鞘重之比均显著增大分别为1.410和1.961、幼苗与下胚轴重之比均显著增大分别为0.610和1.316、植株生物量均显著增大分别为1.042g和1.199g、幼苗与根重之比均显著增大分别为0.930和4.817、中胚轴与根重之比均显著增大分别为0.879和1.200、胚芽鞘与根重之比均显著增大分别为0.657和2.464、下胚轴与根重之比均显著增大分别为1.536和3.664(附图4和附图5)。说明20cm深播胁迫环境下添加40μm的外源mt后可显著改善玉米的下胚轴长、苗长、幼苗与中胚轴长之比、幼苗与胚芽鞘长之比、幼苗与下胚轴长之比、幼苗与根长之比、胚芽鞘与根长之比、苗重、幼苗与中胚轴重之比、幼苗与胚芽鞘重之比、幼苗与下胚轴重之比、植株生物量、幼苗与根重之比、中胚轴与根重之比、胚芽鞘与根重之比、下胚轴与根重之比,进而达到玉米种子深播出苗的目的,其出苗率明显增大。综上所述,利用20cm深播环境下相应浓度外源mt对玉米单个耐深播性状的有效作用系数(cea)可作为玉米20cm深播环境下不同浓度外源mt对玉米耐深播性的改善效应大小可靠地评价指标,并采用隶属函数法可科学、客观、准确、定量地综合分析20cm深播环境下不同浓度外源mt对玉米耐深播性的改善效应大小,且综合评价结果进一步准确地评价出20cm深播胁迫环境下添加40μm的外源mt后2份玉米基因型(b73和黄早四)的平均综合耐深播改善效应值最大为0.650,这为干旱、半干旱地区20cm深播下玉米抗旱生产提供可靠的技术支撑。

[0086]

从上述实例可以看出,本发明以2份耐深播性大小不同的玉米基因型为试材,不仅系统深入地剖析了3cm传统播深和20cm深播胁迫环境下7种不同浓度外源mt对玉米耐深播性的调控作用,还创新性地提出了20cm深播环境下相应浓度外源mt对玉米单个耐深播性状的有效作用系数(cea)的生物学概念及计算公式,进而利用cea对20cm深播环境下不同浓度外源mt对玉米耐深播性的改善效应进行了科学、客观、准确、定量地综合评价,且最终筛选出利用40μm的外源mt对20cm深播环境下玉米耐深播性的改善效应最好,其不仅能为今后生产中利用40μm的外源mt改善20cm深播环境下玉米的耐深播性提供技术参考,而且生产中应用40μm的外源mt对玉米基因型种子进行浸种和制备栽培基质时,该溶液还具有方便容易配制、试验简单易行、操作性强、外源mt经济廉价、用量小、对20cm深播胁迫环境下玉米耐深播性的改善效果好,因此本方法将会在干旱、半旱地区玉米抗旱耐深播生产应用中潜力巨大。

[0087]

实施例3

[0088]

本发明提供一种利用40μm的外源mt改善20cm深播环境下玉米耐深播性的应用方法,具体为:

[0089]

1.利用40μm的外源mt改善20cm深播环境下玉米耐深播性的应用方法:将灭菌蛭石与40μm的外源mt溶液按照100g:20ml比例混合均匀制备成玉米栽培基质,然后将该配制好的玉米栽培基质装入种子深播试验装置30cm的高度处,再将30粒室温下用40μm的外源mt避光浸种24h的玉米基因型种子均匀播种于该玉米栽培基质上并盖20cm的该玉米栽培基质使该种子深播装置装满,并将其置于人工气候室中培养,培养温度设为25

±

1℃,光周期设为14/10h黑暗/光照,光强设为300μm m-2

s-1

,相对湿度设为60%。培养期间每隔2d往该种子深播试验装置中定量浇30ml的40μm外源mt溶液。试验设3次生物学重复。待玉米种子发芽10d后测定32个玉米耐深播性状。

[0090]

2.利用40μm的外源mt改善20cm深播环境下玉米耐深播性的最佳改善效应大小:20cm深播胁迫环境下添加40μm的外源mt后可显著改善2份玉米基因型b73和黄早四的下胚轴长、苗长、幼苗与中胚轴长之比、幼苗与胚芽鞘长之比、幼苗与下胚轴长之比、幼苗与根长之比、胚芽鞘与根长之比、苗重、幼苗与中胚轴重之比、幼苗与胚芽鞘重之比、幼苗与下胚轴重之比、植株生物量、幼苗与根重之比、中胚轴与根重之比、胚芽鞘与根重之比、下胚轴与根重之比,进而达到玉米种子深播出苗的目的,其出苗率明显增大,且20cm深播胁迫环境下添加添加40μm的外源mt后2份玉米基因型b73和黄早四的平均综合耐深播改善效应值最大为0.650。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1