一种稻蟹肥生态循环种养方法

1.本发明涉及田综合种养技术领域,更具体地,涉及一种稻蟹肥生态循环种养方法。

背景技术:

2.近年来粮食生产效益偏低、农户种粮意愿不高,土地拓荒事件时有发生。针对这种情况,各地因地制宜探索出了“一水两用、一田双收、稳粮增效、粮渔双赢、生态环保”的稻渔综合种养模式,形成了稻虾、稻鱼(主要为鲤鲫鱼,下同)、稻蟹、稻鳅、稻鳖等一批区域特色明显、综合效益显著的主导稻田综合种养模式。为解决当前粮食生产效益偏低、种粮意愿不高找到了新方法,为增加高品质农产品供给探索了新途径,为改善生态、保护水体和培肥地力开辟了新阵地。并在全国各地得到推广应用,建立起了一批稻田综合种养的核心示范区,取得了水稻产量稳定、经济效益显著提高、生态效益明显的可观成果,有效发挥了稻田综合种养在稳粮促渔、提质增效、生态环保等方面的作用,增加了农民收入,改善了农业生态环境,探索出了农业可持续发展的一条新道路。

3.目前稻渔综合种养主要有7模式:稻虾种养、稻鱼种养、稻蟹种养、稻鳅种养、稻鳖种养、稻螺种养、稻蛙种养。稻渔综合种养平均效益是单一种稻的3倍~5倍,其中稻虾模式亩产虾100公斤~150公斤、水稻400公斤~600公斤,亩均纯收入少则2000元、多达5000 元以上。稻渔综合种养在水产品保供给和促进乡村产业兴旺中所起的作用越来越重要。

4.在湖北稻虾种养模式占到稻渔综合种养的90%以上,兼有少量的稻鳖、稻蛙、稻鸭等。但是稻虾模式在实际生产中受经济效益的影响,“重虾轻稻”的现象明显。近年来稻虾模式创新和技术发展均以虾为核心而展开,从“一稻一虾”转变为“一稻两虾”,乃至“一稻三虾”、“一稻四虾”。虾的养殖强度在无限制增加,种养沟坑面积过大、种养环境不达标、水稻的种植地位逐渐弱化,水稻实际种植面积缩减严重、播种季节推迟、稻米产量偏低、产品抽检不合格等问题。加之生产管理上对水稻的弱视,导致稻虾模式水稻单产下降严重。陈松文等对湖北省 10个稻田养虾点进行调查,发现稻虾模式的水稻单产均低于水稻单作,有90%的稻虾田稻谷单产低于7500kg/hm2。并且养虾期间的长期淹水管理使土壤次生潜育化程度随着养虾年限增加而加重,同时虾饲料的投入加重了水体富营养化的风险,这对平原湖区,尤其是面积较大的江汉平原水环境保护施加了压力。

5.且随着小龙虾养殖规模扩大,养殖业竞争加剧,虾苗市场饱和,效益将逐步减少,成虾规格、品质带来的市场价格差距将继续拉大“虾稻”模式产量不稳、规格小、种质退化的问题越来越严重。且随着虾稻种植模式的增长,伴随着双季稻种植面积的下降。

技术实现要素:

6.本发明针对现有技术中存在的稻渔模式中水稻的种植面积和栽培质量下降的技术问题。

7.本发明提供了一种稻蟹肥生态循环种养方法,包括以下步骤:

8.s1,4月初在紫云英生物量最大时翻耕,上水泡田15天后施肥耕田再泡田;

9.s2,放入扣蟹,2天后插秧;

10.s3,每天定时定点投喂河蟹;

11.s4,当扣蟹进入第一次脱壳期间时不喂食,不补水,等脱壳结束后,再投食补水至水深3-5cm;

12.s5,当扣蟹进入第二次脱壳期间时不喂食,不补水,等脱壳结束后,再投食补水至水深10cm;

13.s6,6月上旬,开始间歇性晒田,田面水位加高至10~20cm;

14.s7,8月中旬收割第一茬水稻,收割留茬高度40cm,秸秆不粉碎;收割后田间马上上水,上水深度10cm;

15.s8,9月下旬开始螃蟹捕捞;

16.s9,10月在干田里播紫云英种子;

17.s10,11月中旬,收割水稻第二茬,秸秆粉碎还田;

18.s11,水稻收割完成后田间开排水沟,12月份田间追施磷肥,促进紫云英生长,待来年4月初紫云英生物量最大时翻耕还田。

19.优选地,所述s1具体包括:上水泡田15天后施肥,再上浅水泡田3天,且对田间进行消毒。

20.优选地,所述s2具体包括:扣蟹亩投苗量800-1000只,扣蟹规格在120-160只/kg;扣蟹放入2天后插秧,插秧规格为4*9寸。

21.优选地,所述s3中投喂的食品为豆饼、豆柏、高粱、菜枯、青贮玉米中的一种或多种。

22.优选地,所述s4之后还包括:将田间水位加深至3-5cm,并及时打捞死蟹。

23.优选地,所述s5之后还包括:将水深加高至田面10cm左右。

24.优选地,所述s6具体包括:让田间水分自然落干,保持干旱2~3 天,然后上水2~3cm,再自然落干,再上水,如此重复进行3~5次。

25.优选地,所述s7具体包括:在第一茬水稻收割前5~7天田间用无人机施用促苗肥。

26.优选地,所述s9具体包括:10月开始,田面灌溉水位保持在3~5cm,灌溉后自然落干,然后再灌溉,田间保持干干湿湿,勤灌跑马水,灌溉水位在3~5cm;直至10月下旬开始自然落干稻田水份,并用无人机飞播紫云英种子。

27.优选地,在水稻破口期用药一次,防治螟虫、稻飞虱和纹枯病,施药方式为无人机喷洒。

28.有益效果:本发明提供的一种稻蟹肥生态循环种养方法,包括:稻田的改造、选种育秧、绿肥还田、施肥平田、消毒改底、扣蟹进田、插秧、第一茬收割、改底解毒、育肥回捕、绿肥种植、第二茬收割、再循环。该方案以稻为核心,蟹为稻服务,并增加一季绿肥种植。一稻两用,种养结合,既减少化肥、农药的施用,高效利用土地资源,生态环保;又大大减轻了劳动强度,延长稻田养蟹的生长周期,有利于提高农产品(谷物、蟹)的质量和增加稻田生产的附加值。既有效保障了稻田种植面积,又增加了水稻产量、并提升了稻米品质。

附图说明

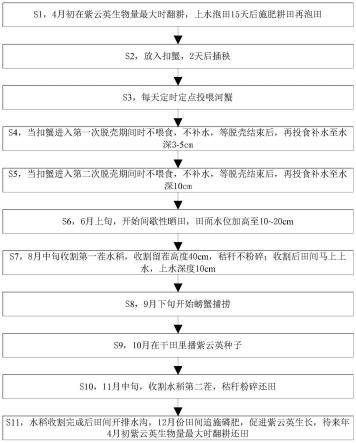

29.图1为本发明提供的一种稻蟹肥生态循环种养方法流程图。

具体实施方式

30.下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。

31.图1为本发明提供的一种稻蟹肥生态循环种养方法,包括以下步骤:

32.s1,4月初在紫云英生物量最大时翻耕,上水泡田15天后施肥耕田再泡田;

33.s2,放入扣蟹,2天后插秧;

34.s3,每天定时定点投喂河蟹;

35.s4,当扣蟹进入第一次脱壳期间时不喂食,不补水,等脱壳结束后,再投食补水至水深3-5cm;

36.s5,当扣蟹进入第二次脱壳期间时不喂食,不补水,等脱壳结束后,再投食补水至水深10cm;

37.s6,6月上旬,开始间歇性晒田,田面水位加高至10~20cm;

38.s7,8月中旬收割第一茬水稻,收割留茬高度40cm,秸秆不粉碎;收割后田间马上上水,上水深度10cm;

39.s8,9月下旬开始螃蟹捕捞;

40.s9,10月在干田里播紫云英种子;

41.s10,11月中旬,收割水稻第二茬,秸秆粉碎还田;

42.s11,水稻收割完成后田间开排水沟,12月份田间追施磷肥,促进紫云英生长,待来年4月初紫云英生物量最大时翻耕还田。

43.该方案将再生稻与稻田养蟹技术相结合,形成“稻+蟹+再生稻”相结合,并增加冬季绿肥种植的生态种养技术的创新模式。以稻为核心,蟹为稻服务,并增加一季绿肥种植。一稻两用,种养结合,既减少化肥、农药的施用,高效利用土地资源,生态环保;又大大减轻了劳动强度,延长稻田养蟹的生长周期,有利于提高农产品(谷物、蟹) 的质量和增加稻田生产的附加值。既有效保障了稻田种植面积、增加了水稻产量、并提升了稻米品质,保护国人的米袋子。同时本模式用水量小,选用优良水稻品种,不破坏稻田,并增加一茬螃蟹的养殖,同时稻田全程进行机械化操作;在增加稻田收益的同时,减少人工成本投入,并增加了稻谷的产值,综合增加了稻田收益;同时因为田埂加高,稻田对雨水的容纳上限增加50%以上,有限减少了地表径流的产生,降低农业面源污染和有利于秸秆还田,减少稻田对周边环境的污染风险。实现稻田综合高效利用,效益高,生产成本低、经济效益与环境效益的协同发展。

44.具体的实施过程如下:

45.3月底大棚育秧,选用优质高效的水稻品种。4月上旬在紫云英生物量最大时翻耕,上水泡田;4月中旬施肥(所有肥料一次性施入)耕田,上浅水泡田3天,期间对田间进行彻底消毒,然后放入扣蟹,扣蟹亩投苗量800-1000只,扣蟹规格在120-160只/kg;扣蟹放入2天后,插秧机插秧,插秧规格为4*9寸;插秧结束后,开始扣蟹喂食,每天定时定点投喂河蟹(豆饼、菜枯、青贮玉米等),并观察河蟹吃食健康状况。

46.在投苗15-18天,扣蟹进入第一次脱壳期,脱壳期间不喂食,不补水,等脱壳结束后,再投食补水,此时田间水位可以慢慢加深至3-5cm,此次脱壳会有一个20%的死亡率,注意观察,及时打捞死蟹;

47.插秧后30-40天,蟹苗会进行第二次脱壳,脱壳期间不喂食,不补水,等脱壳结束后,再投食补水,此时气温升高,且秧苗已封行长高,需加高田面水位,水深加高至田面10cm左右,保证田间水温,并定期观察防逃设施;

48.进入6月上旬,开始晒田,晒田为间歇性晒田:让田间水分自然落干,干个2~3天,然后上水2~3cm,再自然落干,再上水,让田间干干湿湿,前后进行3~5次;此过程中养殖沟内水位与田面齐平或略低于田面。晒田结束后,此时入高温季节,田面水位加高至10~20cm,并定期补换水;

49.到7月底田间不再补水,让田间水位自然落干,在水稻收获前5~7 天田间用无人机施用促苗肥,8月中旬收割第一茬水稻,收割留茬高度 40cm,秸秆不粉碎;收割后田间马上上水,上水深度10cm左右,并对田间进行解底消毒。

50.9月下旬开始螃蟹捕捞,用10~15天完成螃蟹回捕。

51.10月开始,田面灌溉水位保持在3~5cm,灌溉后自然落干,然后再灌溉,田间保持干干湿湿,勤灌跑马水,灌溉水位在3~5cm。直至 10月下旬开始自然落干稻田水份,并用无人机飞播紫云英种子;11月中旬,收割水稻第二茬,秸秆粉碎还田;水稻收割完成后田间开排水沟,12月份田间追施磷肥,促进紫云英生长,待来年4月初紫云英生物量最大时翻耕还田。

52.本发明所述的一种稻田高效循环种养模式:再生稻-蟹-肥模式,此模式中绿肥紫云腐解过程中的微生物可作为蟹的天然饵料,经过蟹转化之后的绿肥秸秆含有丰富的有机质,更容易培肥土壤,在种植水稻时既能减少化学肥料的施用,又能提高水稻的产量;同时河蟹可以觅食稻田杂草和害虫,减少了除草剂和杀虫剂的使用。蟹的养殖提升了稻的品质,增加了稻的收购价,在培肥土壤的同时在减少人工和化学品头入的同时大大增加了稻田收益,同时还有减少对稻田对环境的污染风险。同时再生稻的种植,一稻两用,种养结合,既减少化肥、农药的施用,高效利用土地资源,生态环保;又大大减轻了劳动强度,延长稻田养蟹的生长周期,提高了农产品(谷物、蟹)的质量和增加稻田生产的附加值。此模式体现了河蟹、稻蟹米,再生稻米的品质价值和生态价值,从产量、品质、生态三方面保证了粮食产量并增加水稻效益。

53.在一个具体的实施场景中:

54.1.稻田的改造

55.以20-30亩稻田为一个养殖单元,种养单元要求周边灌溉水源充足,水质好,灌排方便。养殖单元内田块平整,高差≤3cm,利用或者调整稻田原有灌排沟渠,并进行改造,改造后沟宽40-60cm,沟深40cm,沟成回字型,或者十字。田埂加高加宽并夯实,田埂高度为高于田面 50cm以上为宜,田埂顶宽不低于50cm。不破坏农田结构,不减少种植面积。种养单元和种养单元之间的开好排灌沟,排灌分家,每个种养单元能够进行单排单灌。

56.2.选种育秧

57.3月底育秧,选择工厂化大棚育秧,品种选择适合湖北气候条件优质高产的再生稻品种(如华夏香丝、丰两优香1)。

58.3.绿肥还田

59.4月初,在紫云英生物量生长到最大时,使用拖拉机翻耕,翻耕后田间上水3-5cm促进紫云英的腐解。

60.4.施肥平田

61.在4月15日左右,种养田块施肥(所有肥料一次性施入),施肥量为40kg/亩,施肥后旋耕,然后上水平田,田间水位深度在2-3cm。

62.5.消毒改底

63.6.扣蟹进田

64.平田泡水3天后田间直接放入扣蟹,省去暂养过程,扣蟹以外观个体均匀、肢体完整、体色浅、无挂脏物、活力强为感观标准,规格在60-80只/斤。扣蟹应在出水后48小时内进入种养田块,投苗量在800-1000只/亩。扣蟹进田前先用盐水或者高锰酸钾消毒,然后放入养殖田块水域。扣蟹入田两天后开始喂食,喂食量投苗重量的2%-5%,定点喂食,饵料以豆饼为宜。每天巡塘(池)观查蟹苗活动觅食情况。以安陆市洑水镇秋之乐专业技术合作社3年养殖情况看,在长江中下游平原丘陵区,扣蟹脱壳期稳定在15-18天,优于北方地区。40天内在可稳定脱壳2次,为稻田养大蟹提供了先决基础。

65.7.插秧

66.在投入扣蟹1-2天后,田块插秧,插秧方式为插秧机插秧,插秧规格为4*9寸,不需要像常规稻蟹田插秧那样插5留1或者插6留1,插秧时田间水位保持1-2cm水层。

67.8.田间管理

68.等秧苗返青活棵后田间慢慢加水至3-5cm,并随着秧苗生长逐渐提高水位,等秧苗封行后,即插秧后40天左右,此时气温已高,秧苗已大,可把田间水深加高至田面5~10cm,保证田间水温,当水稻拔节孕穗后,把田间水位加至20cm。在夏天遇见雷暴天气时,适时循环换水,增加水中溶氧,避免河蟹缺氧死亡。此时河蟹投食量依据投料后4 个小时或第二天早6点前,以略有剩余为准,不剩下次多投,剩料则下次少投,细心观察,灵活调整,掌握定点、定时、不定量的原则。投喂次数,在8月中旬前,也就是白天看不到河蟹在觅食的前提下,每天傍晚时投喂一次就可以。河蟹从放入养殖开始一直到8月中下旬,以昼伏夜出,就是白天隐藏在泥土中不动,晚上日落之后出来觅食。一般情况下,里边有食物它就不会到水边觅食。一旦发现河蟹溜边觅食达到一定数量时,就要加大投喂量。河蟹回游时间非常明显,正常育肥达7成的9月初开始上岸回游。也就是所说的“七上八下”。这个习性也是在养殖防逃的过程中,农历七月之前重点防进水口,八月重点防出水口。

69.9.饵料选择

70.饵料质量是河蟹生长快慢的标志,饵料可以从下面三类中选择:一是合成饵料,其可吸收粗蛋白保证在30左右;二是豆饼、豆柏、高粱、玉米、小麦等谷物;三是海杂鱼、淡水鱼、动物下脚料等。

71.10.天敌驱赶

72.随着国家对生态环境的重视,生态环境较以往更好,天更蓝、水更绿,鸟更多。稻田池塘到处都是白鹭、野鸭、鸬鹚等杂食鸟类觅食的身影,这些都是稻田种养的天敌,再加上水老鼠和黄鼠狼。而河蟹在稻田内不能自繁,被天敌吃一只少一只,尤其是在扣蟹入田到秧苗封行这段时间,田间植被稀少,水稻低矮,不能为河蟹提供有效的庇护空间。所以天敌的防护驱赶尤为重要。鸟类驱赶以稻草人+驱鸟彩带 +喇叭+罩网;鼠类驱赶以粘鼠板为主;鱼类在投苗前清田。

73.11.病虫草害防治

74.因为河蟹的养殖,稻田杂草基本被河蟹控制,病虫害较一般稻田轻,整个稻作生育期不需要使用除草剂,只在水稻破口期用药一次,防治螟虫、稻飞虱和纹枯病,亩使用剂量为氯虫苯甲酰胺40毫升+井冈.枯草芽孢杆菌80毫升+吡蚜酮40毫升,施药方式为无人机喷洒。

75.12.促芽肥施用

76.在第一茬水稻收获前7天,即7月底时用无人机施用促芽肥,肥料为尿素,施用量为5-10kg/亩。

77.13.第一茬收割

78.到7月底田间不再补水,让田间水位自然落干,8月中旬收割第一茬水稻,收割留茬高度40cm,秸秆不粉碎,作为河蟹在夏季遮阴与觅食活动的场所;水稻收获前5~7天用无人机施用促苗肥,收获后田间管水,上水深度10cm左右。

79.14.改底解毒

80.因高温,秸秆腐解较快,腐解过程会使田间水体恶化,需在水稻收获后2~3天内对田间水体进行消毒解底。

81.15、育肥回捕

82.8月下旬是河蟹的物候成熟期,河蟹生长转入增重育肥期,9月初河蟹陆续上岸后,开始在育肥,亩育肥100-150公斤。投喂合成料、杂鱼、田螺、动物下脚料,新玉米等谷物快速育肥。

83.9月底开始河蟹回捕,通过10~15天时间完成蟹的回捕;回捕以地笼为主,地笼放置在蟹沟中,保证沟中水位在20-30cm,地笼回捕率在 75-80%。

84.16.绿肥种植

85.到了10月中下旬慢慢落干田间水份,田间为湿润化管理。田间水分落干之后用无人机播种绿肥紫云英,亩用种量在1.5-2kg。再生稻第二茬收获后,在田间开沟起垄,沟深在20-30cm,垄宽2~3米。12月中旬田间撒施过磷酸钙,亩用量在15-20kg。

86.17.第二茬收割

87.10月中下旬螃蟹回捕完成,排干蟹沟水份,至11月中旬收割第二茬水稻,水稻秸秆全量还田。

88.有益效果:

89.经济效益:在湖北安陆市洑水镇秋之乐农业技术专业合作社示范区连续三年年均亩产优质稻600kg,再生稻200kg,产商品蟹20kg,亩产值3800元以上。

90.其中整个示范区全程进行机械化生产,生产效率较以前提高5倍以上,且亩劳动成本减少100元;减少施药次数2~3次,农药亩成本降低50元/亩以上;蟹田水稻收购价较常规水稻高0.4~0.6元/kg,第二茬再生稻收购价在3.6kg/元,稻谷亩增收1000元左右;商品蟹市场价 40~60元/kg,亩增收400元;再生稻-蟹-肥综合种养模式实现稻田亩综合增收1500元左右。经济效益显著。

91.环境效益:氮肥施用量减少2~3kg/亩,磷减少1kg/亩,氮、磷流失分别降低64%和44%;径流量减少50%以上;水资源节约20%以上;土壤有机质提升5%以上;农药施用量降低30%以上,减少施药次数1 次。环境效益显著。

92.尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造

概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。

93.显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包括这些改动和变型在内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1