一种野生稻异位盆栽保存方法

本发明涉及病害管理,更具体地说,涉及一种野生稻异位盆栽保存方法。

背景技术:

1、目前,普通野生稻在长期的自然选择中蕴藏着抗病、抗虫、抗逆、高产和优质等众多优良基因,是水稻品种改良的重要种质资源。近年来,普通野生稻自然分布的原生境已受到不同程度的破坏,不少普通野生稻已到濒临灭绝的境地,已收集的野生稻样本如保存不善,一旦失去将永远不可复得;另外,该种与普通栽培稻的染色体组同型,彼此较易异交,如保存过程中生殖隔离控制不严,造成生物学上的混杂,许多有用基因将无从跟踪利用,原有的遗传组成将变得面目全非,失去保存意义。因此,普通野生稻遗传多样性的保护一直备受关注。由于普通野生稻具有多年生和持续营养生长(即到了生殖生长以至籽实成熟阶段仍不断分蘖)的特性,种茎保存被认为是普通野生稻资源保存的重要方法之一,主要有种茎大田种植保存和种茎盆栽保存。1981-1989年,李道远等在南宁开展的种茎保存技术研究表明:普通野生稻资源的繁殖特性以多年生匍匐生态型、多年生倾斜深水生态型和杂合匍匐类型最强,其生态特征表现为茎秆较细、基部节间较短、种茎深绿色等;种茎保存过程中易受到冬季低温与干旱胁迫、病虫害感染、土壤板结等不利影响,导致植株长势弱甚至干枯死亡;田间保存更接近于普通野生稻的生态也便于收种,而盆栽能有效防止机械混杂且便于管理,但不适宜收种。1991年,陈金德等进一步比较分析普通野生稻种茎田间保存与盆栽保存技术,研究表明:采用种茎大田种植保存法,不仅用地多、费人工,而且材料间匍匐交错生长,很易造成混杂,管理难度极大;种茎盆栽保存方便于管理,能有效地控制生殖隔离、防止异交、保持样本原有遗传组成,并且其性状表现与常年种茎大田种植的材料无显著差异。因此,种茎盆栽目前是普通野生稻种茎保存的有效途径。

2、然而现有技术中对于野生稻的异位盆栽保存方法对于种质在繁殖前的处理工作不到位,对于种质的特性没有做到提前的测试和研究,种质入圃保存后容易因为各类病虫害引发病害传播,从而导致种质的存活率降低,繁殖时后续的管理工作有待改善,一般植物在经过1-2年的后没有得到更新复壮,生长状况不佳。

3、本

技术实现要素:

4、针对现有技术中存在的问题,本发明的目的在于提供一种野生稻异位盆栽保存方法,它可以实现防止病虫害传播、提高存活率,保证盆栽生产健康等功能。

5、为解决上述问题,本发明采用如下的技术方案:

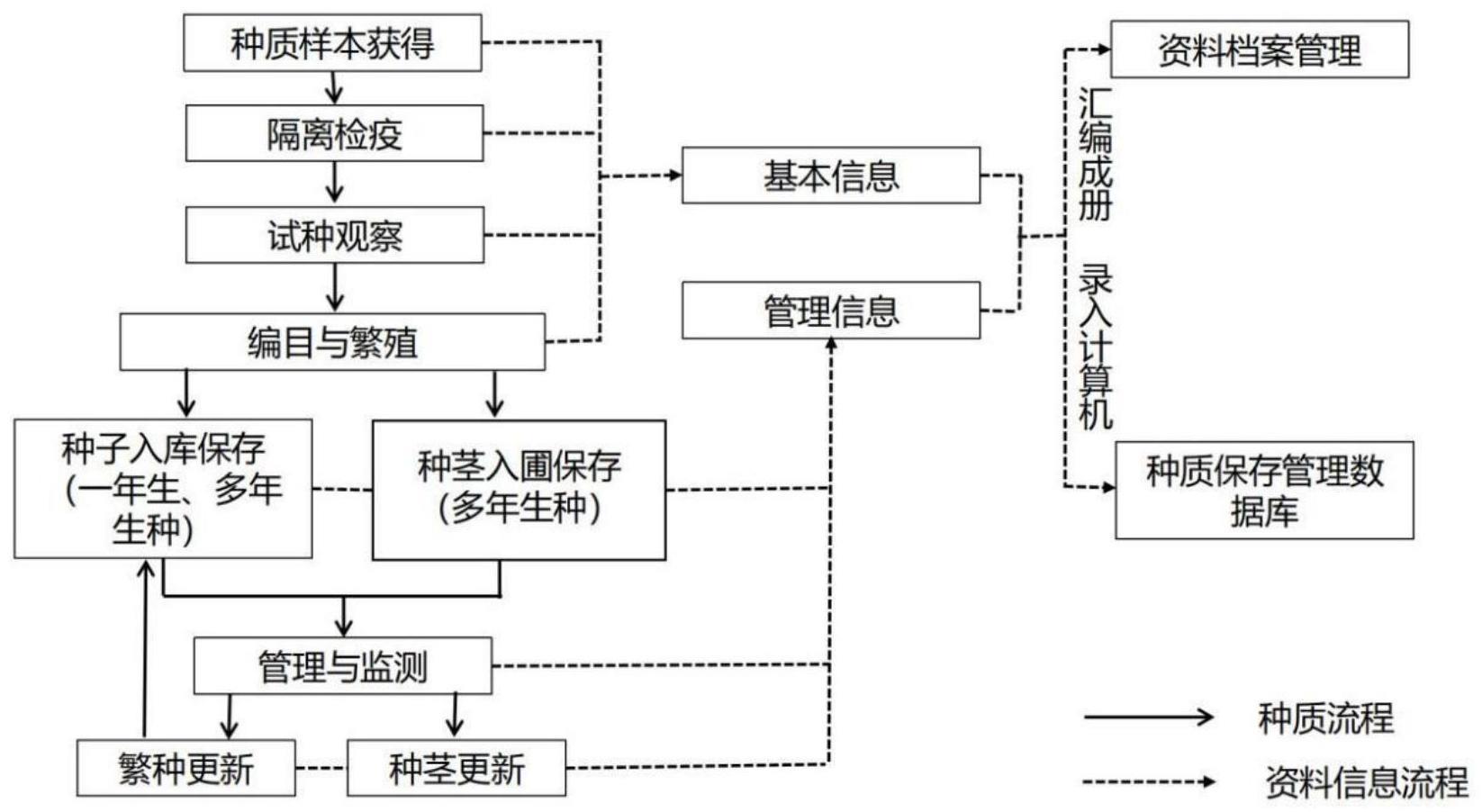

6、一种野生稻异位盆栽保存方法,包括如下步骤:

7、步骤一:种茎样本获取,由相关单位、个人递交保存、从野外收集或从国外引进获取种茎样本;

8、步骤二:隔离检疫,对发现的检疫对象直接销毁,对可种植的种质材料对其表面进行杀菌消毒;

9、步骤三:试种观察,对每份种茎样本进行试种,对种质的植物学特征和生物学特性进行观察,核实确认其身份,并记载相关特征特性;

10、步骤四:编目,对符合入保存圃保存的种质,将相关信息按编目的统一要求进行整理,再按相关编目规范要求编入国家野生稻种质资源目录,并给予每一分种质一个全国统一编号;

11、步骤五:繁殖,对考察收集的种茎样本,通过用盆栽或大田种植方法繁殖分蘖苗,对于从国外引进的多年生野生稻的种子样本,每样本播种10~15粒种子,成苗后分单株种植,并调查每一株的形态特征特性,若性状有分离则分单株分别种植保存,要繁种时也要分单株收种,若单株之间性状一致,则混合收种,并取3~5个单株入圃分别种植保存;

12、步骤六:入圃保存种植,根据种质所属的野生稻种,分别给予每份样本相应的保存号,写好标签,野生稻圃内按不同的野生稻种分别设立不同的保存区,将标记的野生稻圃置于相应的保存区保存,并采用盆栽的方法进行保存;

13、步骤七:保存株数,对种茎样本每份种茎样本种植1盆,每盆栽4~5个分蘖苗,对国外引进的种子样本,每份样本种3~5株,每株栽1盆;

14、步骤八:绘制种质圃样本排列图,种植后,在计算机和种质圃的平面图上绘制出各保存区种植样本排列图,标明每份样本的保存号和种植时间;

15、步骤九,种植样本核对,根据每份样本原有的植物学特征和生物学特性对种植样本进行核对,如有错乱,要及时查找原因并予以更正,如有丢失,要尽快进行补充征集或重新播种育苗,并及时修正排列图;

16、步骤十:水分管理,根据普通野生稻喜水生、药用野生稻喜湿生以及疣粒野生稻喜旱生的不同特点,在晴天或干旱天气要每天喷灌1-2次,保证各区野生稻植株不缺水凋萎,在长时间阴雨天气时,要注意做好药用野生稻保存区和疣粒野生稻保存区的排水工作,保证盆里不渍水;

17、步骤十一:除草、施肥和喷药,对各保存区要定期进行人工除草,保持盆内没有或很少杂草,确保野生稻植株正常生长,野生稻割叶留茬后、越冬前或日常发现野生稻植株长势较差时,需要在盆中施适当的复合肥,防止野生稻感染矮缩病,每半个月喷一次抗稻飞虱的杀虫剂;

18、步骤十二:割叶留茬,盆栽保存植株要定期割叶留茬控制生长,根据植株生长情况3~5个月割一次,割去茎叶留下高度为10~15cm的稻茬;

19、步骤十三:拔除稻穗,在抽穗期间拔除稻穗,抑制植株抽穗开花,防止串粉异交和落粒造成机械混杂;

20、步骤十四:防寒越冬,在11月份适当施定量复合肥促进植株健壮生长增强御寒能力,在出现连续3天以上日平均气温低于10℃的天气时,用尼龙薄膜遮盖以确保其安全越冬;

21、步骤十五:更换盆泥、种茎更新,对盆栽保存的野生稻,每2年更换盆泥和更新种茎一次,更新时先将禾兜连带盆泥一起抽出,从盆中禾兜中取健康的4~5个分蘖苗种到田里,经过14~20天个月的生长,在长势良好时,将分蘖苗从田里拔出,割去上部茎叶留10~15cm高的稻茬,重新种回到装上新泥的盆中,使盆栽野生稻植株保持良好的生长势;

22、步骤十六:监测,野生稻种质在野生稻圃保存过程中,定期对每份样本植株生长状况、病害、虫害、土壤状况、自然灾害等情况进行观察监测,种植成活后第二年开始监测记载下列信息:

23、①生长状况:见穗期株高、分蘖数、枯枝数,每年观察监测一次;

24、②病虫害状况:发生病虫害种类、次数、程度、时间,每年观察监测一次;

25、③土壤条件状况:土壤物理性状每5年测定一次,大量元素和微量元素每3年测定一次;

26、④种质遇到特殊灾害后应及时进行观察监测及记载;

27、步骤十七:更新复壮,除正常情况下每2年更新种茎和更换盆泥一次之外,出现下列情况之一进行更新复壮:

28、①植株呈现出衰老症状;

29、②遭到严重的病虫危害或特殊灾害。

30、作为本发明的一种优选方案,所述步骤一中,在接收种茎样本的同时还获取必要的基本信息,基本信息包括种质名称、种质学名、种质原产地、种质地理信息、原保存单位编号、种质采集号、种质引种号、种质提供者、种茎数量以及种茎状态。

31、作为本发明的一种优选方案,所述步骤三中,在观察记载的基础上,剔除与保存圃内重复或没有保存价值的种质。

32、作为本发明的一种优选方案,所述步骤五中,其中入圃保存所需分蘖苗每份种茎样本为4-5苗,种植保存1盆。

33、作为本发明的一种优选方案,所述步骤六中,盆栽种植盆选择耐用、耐暴晒、耐老化的牛筋桶,种植盆的直径为29~34cm,高度为20~25cm,盆壁的厚度为0.8~1cm,保存区盆栽的放置为4~5盆为一列,列间距大于1米,便于更换盆泥和日常管理。

34、作为本发明的一种优选方案,所述步骤十一中,除草时禁止使用除草剂,杀虫剂选用烯啶·吡蚜酮。

35、作为本发明的一种优选方案,所述步骤十二中,疣粒野生稻生长缓慢,采用定期稍作修剪。

36、作为本发明的一种优选方案,所述步骤十五中,盆栽保存的野生稻的更新时间在5~7月份,在更换盆泥前,在盆中插入两套标签标明保存号,将分蘖苗从盆中取出种到田里时,插上标有保存号的标签,一份种茎对应一个标签,当分蘖苗从田间重新取出种回盆里时,对标签进行核对,确保与更换盆泥前信息一致。

37、作为本发明的一种优选方案,所述步骤十七中,衰老症状包括植株长势明显减弱、分蘖显著减少、生物量明显下降、枯枝数量增多以及生长期缩短。

38、相比于现有技术,本发明的优点在于:通过对种茎样本进行隔离检疫,在保存前剔除检疫对象,并且预先杀出可能存在的病菌,避免种植后病害传播,在种植前进行试种观察,了解种质的植物学特征和生物学特性针对性地调整种质的种植环境和数量,可以在后续的繁殖过程中提前预防,提高种质的存活率,通过对种质的水分管理、除草、施肥和喷药、割叶留茬、拔除稻穗、防寒越冬、监测以及更新复壮可以保证种质保持良好的生长势,能够健康生长,对于种质的信息通过保存号、标签记录并录入系统中,可记录种质的各类信息,对种质进行了系统化的管理保存,不会出现错乱,利于对种质进行日常管理工作或递交。

技术实现思路

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!