大鲵生态繁殖池的制作方法

1.本实用新型属于大鲵生态繁育技术领域,具体是涉及到大鲵生态繁殖池。

背景技术:

2.大鲵为隐腮鲵科、大鲵属有属两栖动物。一般常栖息在海拔1000米以下的溪河深潭内的岩洞、石穴之中,以滩口上下的洞穴内较为常见,食性很广,主要以蟹、蛙、鱼、虾以及水生昆虫,及其幼虫等为食,属于国家二级保护两栖野生动物。主要分布干长江、黄河及珠江中上游支流的山涧溪流中。由于自然生态环境的恶化,大鲵的自然繁殖率越来越低,开展野外繁殖培育大鲵技术,是保护该物种的有效手段。

3.现有技术中的野外生态繁育模式是指选择大鲵原产地山区的一段自然河道或溪流,对其给予适当改造并添加防护设施后,按一定的雌雄比投入种鲵,让种鲵自然繁殖。该种野外生态繁育模式中,大鲵一般是通过溪流中自然生存的鱼类或培育员定期投入的活鱼为食,由于大鲵喜欢匿居于洞穴内,而大鲵的食量较大,行动速度较慢,其捕食特性为直接张开嘴部吞食周围游经的鱼类,但生态繁殖模式中,洞穴与溪流直接连通,大部分鱼类会沿水流直接游出洞穴外,洞穴内存留的鱼类量较少,不利于大鲵的捕食。

技术实现要素:

4.本实用新型要解决的技术问题是提供一种可减少鱼类游出洞穴、利于大鲵捕食的大鲵生态繁殖池。

5.本实用新型的内容包括洞穴、进水通道和出水通道,进水通道的一端与洞穴连接,另一端与生态溪的上游连接,出水通道的一端与洞穴连接,另一端与生态溪的下游连接,所述出水通道的内底面上设置有挡台,挡台的两侧与出水通道的侧壁连接,挡台顶部与出水通道顶部之间存在间距。

6.更进一步地,所述挡台设置在出水通道连接生态溪下游的一端。

7.更进一步地,所述挡台朝向出水通道连接生态溪下游一端的该侧为斜坡状。

8.更进一步地,所述洞穴、进水通道和出水通道顶部均设置有盖板,所述盖板上铺设有种植层。

9.更进一步地,所述洞穴顶部的盖板上开设有观察孔。

10.更进一步地,所述洞穴的内底面凹陷设置,且凹陷区域的侧壁为弧形。

11.更进一步地,所述洞穴、进水通道和出水通道的底部设置有垫层,所述垫层包括从下而上依次铺设的泥沙、砂砾和河卵石。

12.更进一步地,所述洞穴底部位于所述垫层的下方还设置有混凝土层。

13.更进一步地,所述洞穴、进水通道和出水通道的内侧壁上堆砌有河卵石。

14.更进一步地,所述洞穴内设置有摄像头。

15.本实用新型的有益效果是,通过出水通道底部设置挡台,可对洞穴内部分鱼类可起到一定的阻挡作用,减少洞穴中鱼类的游出,保障洞穴内鱼类的数量,以满足大鲵的捕食

需求,降低繁育难度。本实用新型由于挡台顶部与出水通道顶部之间存在间距,大鲵可沿挡台上方进出,不会限制大鲵的正常活动,并且由于一些鱼类存在逆水上游的习性,因此生态溪内的部分鱼类可逆水沿挡台顶部游至洞穴内,即本实用新型在控制鱼类游出的同时,也不会阻碍鱼类的逆游进入洞穴中,可进一步保障大鲵的捕食需求。

附图说明

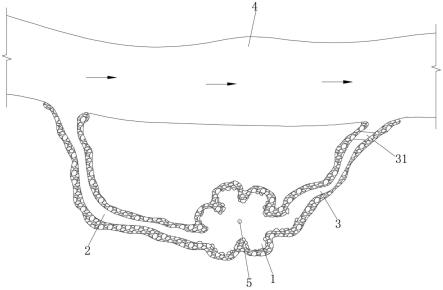

16.附图1为本实用新型大鲵生态繁殖池的俯视图。

17.附图2为本实用新型大鲵生态繁殖池中洞穴的纵剖结构示意图。

18.附图3为本实用新型大鲵生态繁殖池中出水通道的局部示意图。

19.在图中,1-洞穴;11-观察孔;2-进水通道;3-出水通道;31-挡台;4-生态溪;5-摄像头;6-混凝土层;7-垫层。

具体实施方式

20.如附图1-3所示,本实用新型包括洞穴1、进水通道2和出水通道3,进水通道2的一端与洞穴1连接,另一端与生态溪4的上游连接,出水通道3的一端与洞穴1连接,另一端与生态溪4下游连接,以使洞穴1与生态溪4连通,生态溪4中的水流方向如图1所示,生态溪4内的水可沿进水通道2流进洞穴1后从出水通道3流出,而由于洞穴1与生态溪4连通,生态溪4内自然生存的鱼类可游进洞穴1中。所述出水通道3的内底面上凸起设置有挡台31,挡台31的两侧与出水通道3的侧壁连接,挡台31的高度小于出水通道3该区域的高度,使得挡台31顶部与出水通道3顶部之间存在间距。

21.本实用新型在应用时,通过出水通道3底部设置挡台31,可对洞穴1内部分鱼类可起到一定的阻挡作用,减少洞穴1中鱼类的游出,保障洞穴1内鱼类的数量,以满足大鲵的捕食需求,降低繁育难度。相对于设置在出水通道3上过滤网供水流流出、阻挡鱼类流出的方式,本实用新型由于挡台31顶部与出水通道3顶部之间存在间距,大鲵可沿挡台31上方进出,不会限制大鲵的正常活动,并且由于一些鱼类存在逆水上游的习性,因此生态溪4内的部分鱼类可逆水沿挡台31顶部游至洞穴1内,即本实用新型在控制鱼类游出的同时,也不会阻碍鱼类的逆游进入洞穴1中,可进一步保障大鲵的捕食需求。

22.在本实用新型中,所述挡台31设置在出水通道3连接生态溪4下游的一端,挡台31的高度低于生态溪4的正常水位,起到阻挡、控制部分鱼类游出的同时,保障水可沿挡台31顶部流出,挡台31顶部与出水通道3顶部之间的间距大于挡台31的高度,保障大鲵可沿挡台31顶部与出水通道3顶部之间活动。其中,优选挡台31的高度为30cm。

23.图3中所示箭头为水沿出水通道3中移动的方向。如图3所示,所述挡台31朝向出水通道3连接洞穴1一端的该侧为垂直状,位于水流下方的鱼类会受挡台31该侧的阻挡而难以游出去,从而控制洞穴1内鱼类的量;所述挡台31朝向出水通道3连接生态溪4下游一端的该侧为斜坡状,该斜坡可对逆水上游的鱼类起到游动导向的作用,逆水上游的鱼类可更容易地游过挡台31而进入洞穴1内。

24.所述洞穴1、进水通道2和出水通道3顶部均设置有盖板,遮挡阳光,为洞穴1区域提供阴凉环境,所述盖板上铺设有种植层,优选所述盖板为混凝土板,强度较高,不易坍塌。图1为去除洞穴1、进水通道2和出水通道3顶部盖板和种植层后的俯视图。如图2所示,所述洞

穴1顶部高于生态溪4的正常水位高度,保障在生态溪4为正常水位范围下时,洞穴1内不会被水充满,保障洞穴1内的氧气含量。所述洞穴1的顶部开设有观察孔11,在提高洞穴1内透气性的同时,通过观察孔11也可便于在外部观察洞穴1内部的情况,并且在生态溪4涨水状态下,洞穴1内充满水后,水可从观察孔11上溢排出,以起到排水的作用,同时也便于大鲵探头呼吸。

25.如图2所示,所述洞穴1的内底面凹陷设置,且凹陷区域的侧壁呈弧形。该洞穴1内底面的设置,大鲵产卵后,便于卵聚集在洞穴1底部,同时卵也不易跟随水流而流出洞穴,从而利于大鲵的产卵及孵化。

26.在本实用新型中,洞穴1内所述洞穴1、进水通道2和出水通道3的底部设置有垫层7,所述垫层7包括从下而上依次铺设的泥沙、砂砾和河卵石,以模仿生态河床,更加贴近自然。如图2所示,洞穴1底部位于所述垫层7的下方还设置有混凝土层6,一方面,混凝土层6的设置可便于在是施工过程中控制洞穴1底部的形状,即利于洞穴1底部凹陷的成形,同时由于混凝土存在一定的防水效果,可保障洞穴1内底部能够存留一定的水量。优选位于混凝土层6的下方还铺设有高密度聚乙烯防水膜。

27.所述洞穴1、进水通道2和出水通道3的内侧壁上堆砌有河卵石,材料易于获得,同时使繁殖池更贴近自然。

28.如图1和2所示,所述洞穴1内设置有可在水下使用的摄像头5,摄像头5与外部显示装置信号连接,摄像头5用于监控洞穴1内大鲵的情况,培育员可通过外部显示装置查看洞穴1内监控画面,如通过监控观察洞穴1内部鱼类的量或大鲵健康情况等,以判断是否需要进行人工干预。

29.本实用新型的繁殖池可以为预制或现场施工,具体设置方式可以为,在生态溪4的溪岸附近挖出相应宽度、长度及高度的沟槽,在该沟槽内设置洞穴1、进水通道2和出水通道3,并在洞穴1、进水通道2和出水通道3顶部盖板上铺设种植层。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1