钓鱼竿的制作方法

1.本实用新型属于渔具技术领域,尤其涉及钓鱼竿。

背景技术:

2.钓鱼竿,是钓鱼人最基本的钓鱼装备之一。现有的钓鱼竿为了解决由于鱼竿较长,持握点靠后,持握时产生的“头重脚轻”的手部受力不舒服的问题,和在挥动钓鱼竿抛投时,长长的竿身头尾共振,产生过多的摆动,影响到了鱼饵的准确投掷的问题,会在鱼竿握把的尾部增加多个配重块以此来调节竿体垂钓过程中竿体两端的重量,该种方式虽能够减少用户在垂钓过程中所需的握持力气,但是同时也存在着一些缺陷:现有的带配重的钓鱼竿的配重组件通常是直接安装在鱼竿握把尾端,其中鱼竿握把尾端的配重块与竿身胚体非一体式连接,为内悬空放置于鱼竿握把尾端内,该种连接方式便导致了用户在安装或拆卸配重组件时或者在垂钓过程中,可能会出现配重组件和握把尾端发生磨损的现象,甚至还可能会因碰撞而导致握把尾端和配置组件的连接处出现破裂,导致配重组件难以再装配,对用户后续垂钓造成不便,影响用户的使用体验。并且由于配重块和竿身胚体非一体式连接,在鱼竿挥动抛投过程中,配重块因震动可能会发生异响和磕碰破损,同时配重块也无法稳定竿身因抛投产生的震荡摆动,降低了投掷鱼饵的准确度。

技术实现要素:

3.本实用新型的目的之一在于至少解决现有技术中存在的技术问题之一,提供一种能够解决配重组件和竿体连接等问题,具有配重组件和竿体之间连接牢固稳定的,增加钓鱼竿使用寿命等优点,且能够提高用户垂钓体验的钓鱼竿。

4.本实用新型的目的之二在于至少解决现有技术中存在的技术问题之一,提供一种能够解决配重组件和竿体连接等问题,通过配重组件和竿体一体式连接抑制鱼竿过多的震动并使得配重块不与竿体直接接触以此提高竿体寿命的钓鱼竿。

5.本实用新型的目的之一采用如下技术方案实现:

6.钓鱼竿,包括:

7.竿体;

8.配重组件,能够安装与所述竿体上以用于调节竿体两端的重量;

9.接合件,设置于所述竿体上且与所述配重组件可拆卸连接,所述接合件为刚性件。

10.进一步地,所述竿体为中空竿体,所述接合件设置于所述竿体内。

11.进一步地,所述配重组件包括多个配重块以及用于将多个所述配重块连接固定在所述接合件上的连接件。

12.进一步地,各所述配重块的一端面上设有第一凸出部,相对的另一端面上设有与所述第一凸出部相适配的凹槽,当多个所述配重块堆叠放置时,相邻两所述配重块的所述第一凸出部能够与凹槽过盈配合以实现插接固定。

13.进一步地,各所述配重块上均开设有通孔,所述连接件能够穿过各所述配重块上

的通孔并将各所述配重块连接固定于所述接合件上。

14.进一步地,所述连接件包括与所述接合件螺接的螺纹凸起以及与所述螺纹凸起一端连接的限位部,所述接合件上设有与所述螺纹凸起适配的内螺纹,所述螺纹凸起能够穿过各所述配重块上的通孔并将其连接于所述接合件上,所述限位部的横截面积大于所述螺纹凸起的横截面积以限制各所述配重组件从所述螺纹凸起上滑脱。

15.进一步地,所述通孔内设有与所述螺纹凸起上外螺纹相适配的内螺纹,各所述配重块螺接固定于所述螺纹凸起上。

16.进一步地,所述限位部上设有与所述凹槽适配连接的第二凸出部,所述配重块与所述限位部抵接时,所述第二凸出部能够与凹槽过盈配合以实现插接固定。

17.进一步地,所述第一凸出部和第二凸出部环绕着侧壁均开设有第一条形槽,所述第一条形槽内嵌套设有第一密封胶圈。

18.进一步地,所述接合件包括用于与所述竿体内壁抵接的抵接部以及用于与螺纹凸起适配连接的螺接部。

19.相比现有技术,本实用新型的有益效果在于:

20.本实用新型的钓鱼竿在使用时,可先根据用户自身使用情况调节组装好配重组件,之后通过接合件将配重组件安装在竿体上,最后装上鱼线便可进行垂钓。本方案通过上述设置并采用刚性材料制成接合件,由此使得竿体在安装配重组件后连接更加牢固稳定,用户在甩竿时整体更加稳定,用户体验更佳。同时还能够使得用户在拆装配重组件时或者在垂钓过程中,减少配重组件和竿体之间的摩擦,避免出现竿体磨损或者破裂等问题,增加钓鱼竿的使用寿命。

21.本实用新型的目的之二采用如下技术方案实现:

22.钓鱼竿,包括:

23.竿体;

24.多个配重块;

25.连接件,用于将多个所述配重块连接固定在所述竿体上,所述连接件和竿体连接后,多个所述配重块位于所述竿体外部。

26.进一步地,还包括用于供人手握持的握持件,所述握持件套设于所述竿体外部。

27.进一步地,所述竿体包括用于与所述连接件连接的螺接部以及设置于所述螺接部下方的抵接部,所述抵接部横截面积大于所述螺接部,所述抵接部与连接件配合限制各所述配重块的移动。

28.相比现有技术,本实用新型的有益效果在于:

29.本实用新型的钓鱼竿在使用时,可先根据用户自身使用情况选用个数适配的配重块并组装好,之后通过连接件将各个配重块安装在竿体上,最后装上鱼线便可进行垂钓。本方案通过上述设置能够解决配重块和竿体连接的问题,通过配重组件和竿体一体式连接抑制鱼竿过多的震动以此提高用户的垂钓体验,同时连接件连接后配重块不与竿体直接接触以此提高竿体寿命。

附图说明

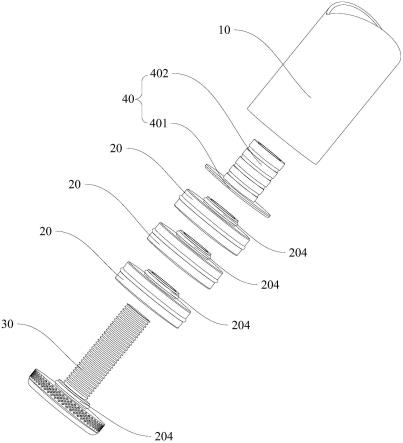

30.图1是本实用新型具有配重的钓鱼竿优选实施方式的爆炸视图;

31.图2是本实用新型配重块优选实施方式的结构示意图;

32.图3是本实用新型配重块另一视角的结构示意图;

33.图4是本实用新型连接件优选实施方式的结构示意图。

34.其中,图中各附图标记:

35.10、竿体;20、配重块;201、第一凸出部;202、凹槽;203、通孔;204、第一密封胶圈;205、第二密封胶圈;30、连接件;301、螺纹凸起;302、限位部;303、第二凸出部;304、摩擦条纹;40、接合件;401、抵接部;402、螺接部。

具体实施方式

36.下面,结合附图以及具体实施方式,对本实用新型做进一步描述,需要说明的是,在不相冲突的前提下,以下描述的各实施例之间或各技术特征之间可以任意组合形成新的实施例。

37.本实用新型参照图1-图4所示,包括竿体10、能够安装与所述竿体10上以用于调节竿体10两端的重量的配重组件、设置于所述竿体10上且与所述配重组件可拆卸连接的接合件40,所述接合件40为刚性件。本方案在使用时,可先根据用户自身使用情况调节组装好配重组件,之后通过接合件40将配重组件安装在竿体10上,最后装上鱼线便可进行垂钓。通过上述设置并采用刚性材料制成接合件40,由此使得竿体10在安装配重组件后连接更加牢固稳定,用户在甩竿时整体更加稳定,用户体验更佳。同时还能够使得用户在拆装配重组件时或者在垂钓过程中,减少配重组件和竿体10之间的摩擦,避免出现竿体10磨损或者破裂等问题,增加钓鱼竿的使用寿命。

38.作为本实用新型的优选实施例,其还可具有以下附加技术特征:

39.本实施例中,参照图1所示,所述竿体10为中空竿体10,所述接合件40设置于所述竿体10内。通过该种设置,接合件40在与竿体10完成连接后,能够稳定的设置在竿体10内部,既增加了竿体10自身的强度,同时还将接合件40隐藏在竿体10内,避免对用户垂钓时造成影响。在其他实施方式中,接合件40还可套装在竿体10外部的连接套,同时通过接合件40将配重组件安装在竿体10上,并不局限于上述实现方式。

40.本实施例中,所述配重组件包括多个配重块20以及用于将多个所述配重块20连接固定在所述接合件40上的连接件30。通过上述设置,在添加配重时,用户可根据竿体10的规格,伸长情况以及自身的实用情况来调节增减配重块20的数量,之后再通过连接件30将配重块20安装到竿体10,最后便可进行使用,使得用户的垂钓手感更佳。

41.本实施例中,各所述配重块20的一端面上设有第一凸出部201,相对的另一端面上设有与所述第一凸出部201相适配的凹槽202,当多个所述配重块20堆叠放置时,相邻两所述配重块20的所述第一凸出部201能够与凹槽202过盈配合以实现插接固定。通过上述设置,在使用时,可先将上方配重块20的凹槽202能够对准下方的配重块20的第一凸出部201并使得两者配合插接固定,之后根据配重的需要以此添加配重块20的数量并逐个堆叠放置在一起,最后通过连接件30将多个连接好的配重块20装配到竿体10上,至此便完成了配重组件与竿体10的连接。通过上述设置,能够使得各个配重块20之间的连接更加紧密,防止配重块20在安装或拆卸过程中发生移动振动,消除异响,也能避免甩竿过程中,配重块20出现松脱现象,安全系数更高且用户使用体验更佳。

42.本实施例中,参照图1-图3所示,各所述配重块20上均开设有通孔203,所述连接件30能够穿过各所述配重块20上的通孔203并将各所述配重块20连接固定于所述竿体10上。通过该种设置,连接件30和配重块20之间的连接更加紧密,防止配重块20从连接件30上脱离,使得配重块20和竿体10之间的连接更加稳定牢固。在其他实施方式中,连接件30也可为一设有容纳腔的壳体,之后将装配好的多个配重块20放置在容纳腔中,最后将连接件30进行和竿体10的连接,并不局限于上述的实现方式。

43.结合上述配重块20和连接件30的连接方式,本实施例中,参照图1、图4所示,所述连接件30包括与所述接合件40螺接的螺纹凸起301以及与所述螺纹凸起301一端连接的限位部302,所述螺纹凸起301能够穿过各所述配重块20上的通孔203并将其连接于钓鱼竿上,所述限位部302的横截面积大于所述螺纹凸起301的横截面积以限制各所述配重组件从所述螺纹凸起301上滑脱。通过对连接件30的结构进行限定设置,配重块20能够通过套接在螺纹凸起301上,之后连接件30通过螺纹凸起301固定在接合件40上完成配重组件的安装连接。其中螺纹凸起301不仅能够穿过各个配重块20,同时还能够与接合件40实现螺纹连接,使得配重组件和竿体10之间的连接更加稳定牢固。同时连接件30下方的限位部302还能够对配重块20形成支撑限位,防止配重块20从连接件30上脱离,使得配重组件整体的结构更加稳定。在其他实施方式中,连接件30还可设计为其他形状,通过卡扣连接等方式实现与接合件40的连接固定,并不局限于上述实现方式。

44.本实施例中,所述接合件40包括与所述竿体10内壁抵接的抵接部401以及用于与螺纹凸起301适配连接的螺接部402。通过该设置,其中抵接部401的形状与所述竿体10横截面的形状相同,能够使得接合件40与竿体10连接后,抵接部401对竿体10内壁完全抵接,使得两者连接更加紧密牢固。同时通过螺接部402的设置,能够对应连接件30的形状来进行设计,在保证连接强度的前提下,还可节省接合件40的设计难度。

45.结合上述连接件30和竿体10的连接方式设置,本实施例中,参照图1所示,还包括用于与所述连接件30连接的接合件40,所述接合件40固定设置于所述竿体10上,所述接合件40上对应所述螺纹凸起301设有与之适配的内螺纹。由于竿体10质地较轻且材质较为柔软,通过将连接件30直接安装连接在竿体10上,在垂钓过程中常可能出现配重组件和竿体10发生磨损,甚至连接件30和竿体10连接处出现破裂,导致配重组件难以再装配在竿体10上,影响后续的使用。而通过上述结合件的设置,连接件30可直接连接在结合件上,使得配重组件不与竿体10直接接触,避免用户在垂钓过程中用力过猛而出现竿体10破损的问题。

46.结合上述连接件30的具体结构设置,本实施例中,参照图1-图3所示,所述通孔203内设有与所述螺纹凸起301上外螺纹相适配的内螺纹,各所述配重块20螺接固定于所述螺纹凸起301上。通过上述对配重块20的设置,使得配重块20能够通过螺接的方式固定在螺纹凸起301上,使得配重块20和连接件30之间的连接更加牢固稳定。确保在进行连接件30和竿体10的连接或拆卸时,多个配重块20不会发生移动,避免产生噪音或者配重块20松脱。

47.结合上述连接件30和配重块20的设置,本实施例中,参照图1-图4所示,所述连接件30和配重块20均为回转件,所述限位部302的侧壁上设有摩擦条纹304。通过该设置,使得连接件30和配重块20的截面均呈圆柱型,该种形状能够与竿体10的形状相适配,使得用户在安装配重组件到竿体10上时更加方便顺畅。同时限位部302上的摩擦条纹304还能够给用户安装或拆卸连接件30时提供足够的摩擦力,以此减少拆装的难度。

48.结合上述连接件30的具体结构设置,本实施例中,参照图1、图4所示,所述限位部302上设有与所述凹槽202适配连接的第二凸出部303,所述配重块20与所述限位部302抵接时,所述第二凸出部303能够与凹槽202过盈配合以实现插接固定。通过上述设置,能够使得最下方的配重块20在与连接件30连接时,该配重块20下方的凹槽202同样会与限位部302上的第二凸出部303形成插接配合由此实现配重块20和连接件30之间的稳定连接,使得在安装或拆卸配重块20时,配重块20不会沿着螺纹凸起301滑动进而产生异响或者夹伤用户的手,由此提高使用的安全性以及提高用户使用体验。

49.结合上述第一凸出部201和第二凸出部303的设置,本实施例中,参照图1-图4所示,所述第一凸出部201和第二凸出部303环绕着侧壁均开设有第一条形槽,所述第一条形槽内嵌套设有第一密封胶圈204。通过第一密封胶圈204的设置,能够使得相邻两配重块20或配重块20和连接件30之间的连接为过盈配合,增加连接的紧密性,同时,第一密封胶圈204还能够防止外部的水进入到配重组件中,影响配重块20之间的连接紧密性,以及影响用户的使用体验。

50.结合上述第一凸出部201和第二凸出部303的设置,本实施例中,参照图1-图4所示,所述第一凸出部201和凹槽202均居中设置于所述配重块20的相对两端面上,所述通孔203贯穿所述第一凸出部201;所述螺纹凸起301和第二凸出部303居中设置于所述限位部302上,所述第二凸起位于所述螺纹凸起301和限位部302的连接处。通过上述设置,使得通孔203和第一凸出部201位于同一位置,螺纹凸起301和第二凸出部303位于同一位置以此方便两配重块20之间以及配重块20和连接件30之间的安装配合,减少配重组件的装配难度,提高用户使用体验。

51.本实施例中,参照图1所示,所述竿体10为中空竿体10,所述连接件30能够穿过各所述配重块20上的通孔203并将各所述配重块20连接固定于所述竿体10的内部。通过上述设置,当连接件30将多个配重块20安装在竿体10内时,能够和竿体10合成为一体,配重块20不会外漏在竿体10外,用户在垂钓过程中不会触碰到配重块20,避免产生异响,影响垂钓。

52.结合上述的中空竿体10的设置,本实施例中,参照图1-图3所示,所述配重块20环绕着侧壁开设有第二条形槽,所述第二条形槽内嵌套设有第二密封胶圈205,所述配重块20安装于所述竿体10内部时,所述第二密封胶圈205能够与所述竿体10内侧壁抵接。通过第二密封胶圈205的设置,既能够提高配重块20和竿体10内壁的接触的紧密度,防止配重块20在内部移动,同时第二密封胶圈205的设置还能防止外部水源从该装配位置进入到竿体10中,影响用户的垂钓体验。

53.本实施例中,所述配重组件为金属组件。通过对配重组件的材料选用,既能够使得配重组件自身具有较高的质量,起到较好的调节重量的效果,同时金属材质能够增加配重组件的使用寿命,更加耐用。

54.本实施例中,还包括用于控制所述鱼线收放的收线器。通过收线器的设置,能够更加方便的控制鱼线的长度,由此提高用户垂钓的体验。

55.本实用新型还提供另一种钓鱼竿包括:竿体、多个配重块以及用于将多个所述配重块连接固定在所述竿体上的连接件,所述连接件和竿体连接后,多个所述配重块位于所述竿体外部。本方案在使用时,可先根据用户自身使用情况选用个数适配的配重块并组装好,之后通过连接件将各个配重块安装在竿体上,最后装上鱼线便可进行垂钓。本方案通过

上述设置能够解决配重块和竿体连接的问题,通过配重组件和竿体一体式连接抑制鱼竿过多的震动以此提高用户的垂钓体验,同时连接件连接后配重块不与竿体直接接触以此提高竿体寿命。

56.本实施例中,还包括用于供人手握持的握持件,所述握持件套设于所述竿体外部。通过握持件的设置,具有防滑的效果,能够使得用户更加方便的抓持固定钓鱼竿,同时握持件能够提供更加舒适的手感,提高用户的垂钓体验。

57.本实施例中,所述竿体包括用于与所述连接件连接的螺接部以及设置于所述螺接部下方的抵接部,所述抵接部横截面积大于所述螺接部,所述抵接部与连接件配合限制各所述配重块的移动。通过上述设置,螺接部能够使得竿体与连接件之间的连接更加稳定,同时抵接部的设置能够对配重块形成阻挡,防止用户垂钓过程中,配重块对竿体形成冲击,对竿体造成磨损。

58.在不出现冲突的前提下,本领域技术人员可以将上述附加技术特征自由组合以及叠加使用。

59.上述实施方式仅为本实用新型的优选实施方式,不能以此来限定本实用新型保护的范围,本领域的技术人员在本实用新型的基础上所做的任何非实质性的变化及替换均属于本实用新型所要求保护的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1