一种网兜自动闭合式捕虫网的制作方法

1.一种网兜自动闭合式捕虫网。

背景技术:

2.用来捕捉飞行迅速、善于跳跃和在水中游动昆虫的网,通称捕虫网。据不同昆虫的习性和生活环境,而需使用不同的捕虫网。捕虫网一般可区分为捕网、扫网和水网3种类型。

3.捕网的使用方法有两种,一种是当昆虫入网后,使网袋底部往上甩,将网底连同昆虫倒翻上面来;另一种是当昆虫入网后,转动网柄,使网口向下翻,将昆虫封闭在网底部。

4.用以捕捉灌木丛或杂草中栖息的昆虫。规格结构与捕虫网相同,但网袋应选择结实、耐磨的白布或亚麻布制作。用扫网扫捕昆虫是采集途中的主要采集方法,可以在大片草地和灌丛中边走边扫,扫的时候要左右摆动。

5.专门用以捕捉水生昆虫。制作水网的材料要求坚固耐用,透水性良好,通常用细纱或亚麻布制作。网圈规格与捕虫网相同,但网袋较短呈盆底状,网柄应长些,以便使用者站在塘边或小溪岸边,采集水面或水中的昆虫。

6.虽然捕虫网的有较多分类,但是所有分类的捕虫网其网口都是开放式结构,为了避免昆虫逃脱,一般都会甩动捕网,将网口向下翻,从而将昆虫封闭。但是现有的这种封闭方式普遍存在捕捉到的昆虫容易逃跑。无法将捕捉到的昆虫困在捕虫网袋中,降低了捕虫采集的工作效率。

技术实现要素:

7.本实用新型的目的在于提供一种网兜自动闭合式捕虫网,以解决现有的捕虫网网口无法闭合,捕捉到的昆虫容易逃脱的问题。

8.为了解决上述问题,本实用新型采用以下技术手段:

9.一种网兜自动闭合式捕虫网,包括圆框,所述圆管的外壁安装有空心的把柄,所述圆框上设置有水平贯通且与所述把柄的内腔连通的穿过孔,所述圆框的内环设置有锁紧绳,所述锁紧绳的一端穿过所述穿过孔伸入所述把柄的内腔且与收线电机的收线端连接,所述锁紧绳的另一端沿着所述圆框的内壁环绕一周后活动套结在所述锁紧绳的绳体上,所述锁紧绳位于所述圆框内环的绳体通过弹性环与所述圆框连接,用于捕虫的第一网兜的顶端与所述锁紧绳的底面固定连接。

10.进一步的,所述收线电机安装在所述把柄背向所述圆框的一端,所述把柄的端部贯通,所述锁紧绳的一端穿过所述把柄与所述收线电机的收线端连接。

11.作为优选的,所述弹性环背向所述锁紧绳的一端与所述圆框固定连接,所述弹性环环绕所述圆框的轴线等圆心角设置。

12.更进一步的,所述第一网兜的顶面设置有第一位移槽,所述弹性环的下部设置在所述第一位移槽内。

13.更进一步的,所述圆框外还套设有第二网兜,所述第二网兜的开口端与所述第一

网兜的顶端衔接,所述圆框以及所述弹性环的主体均设置在所述第一网兜与所述第二网兜之间。

14.更进一步的,所述第一网兜的底端设置在所述第二网兜内,所述第二网兜的顶端向上延伸,环绕绕过所述圆框与所述第一网兜的顶面通过锁紧绳衔接。

15.更进一步的,所述第二网兜与所述锁紧绳连接的一端设置有第二位移槽,所述第二位移槽与所述第一位移槽连通,所述弹性环设置在所述第一位移槽以及所述第二位移槽内,所述第二网兜的兜体上还设置有竖直延伸的第三位移槽,所述把柄穿过所述第三位移槽。

16.本实用新型在使用的过程中,具有以下有益效果:

17.在捕捉到昆虫后,开启收线电机,在收线电机的作用下,对锁紧绳的一端进行拉扯,这样通过活动套结在锁紧绳上的另一端开始沿着锁紧绳的绳体移动,由锁紧绳环绕形成的圆环开始收缩,这样在收缩的过程中,将锁紧绳下方固定的第一网兜的网口进行封闭,从而让第一网兜的网袋口闭合,避免捕捉到的昆虫逃跑,这样在闭合后,即便是随意那栋捕虫网,也能够很好的避免捕捉到的昆虫从第一网兜中逃跑,特别是在灌木或杂草中捕捉昆虫时,遇见与网袋口无法形成闭合的环境,捕捉到的昆虫很容易逃跑,利用本实用新型涉及的装置能够更好的解决无法对第一网兜进行闭合放置昆虫逃跑的问题。而且,锁紧绳是通过弹性环与圆框连接,这样在锁紧的过程汇总,锁紧绳会对弹性环进行拉扯,引起弹性环的形变,然后在需要打开第一网兜的闭口时,关闭收收线电机,让收线电机转为放线模式,这样在弹性环的作用下,弹性环回复原型,然后在弹性环的作用下,将锁紧绳收口朝向圆框拉扯,从而让闭合的第一网兜重新处于打开状态,进而能够将昆虫放出或者进行二次捕虫,增加捕虫工作效率。

附图说明

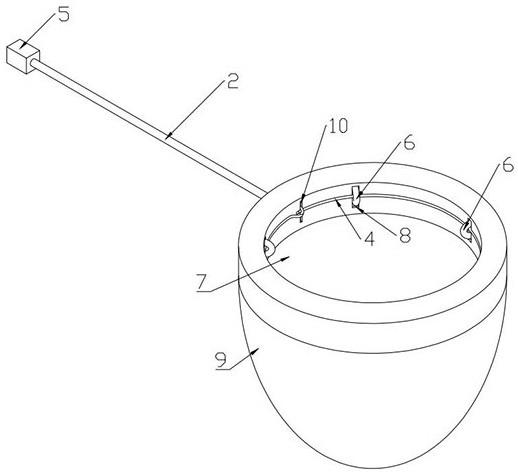

18.图1为本实用新型结构示意图。

19.图2为本实用新型把柄方向的侧视结构示意图。

20.图3为图2中a-a剖面结构示意图。

21.其中,1-圆框、2-把柄、3-穿过孔、4-锁紧绳、5-收线电机、6-弹性环、7-第一网兜、8-第一位移槽、9-第二网兜、10-第二位移槽、11-第三位移槽。

具体实施方式

22.为使本实用新型实施方式的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施方式中的附图,对本实用新型实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施方式是本实用新型一部分实施方式,而不是全部的实施方式。通常在此处附图中描述和示出的本实用新型实施方式的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。

23.因此,以下对在附图中提供的本实用新型的实施方式的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围,而是仅仅表示本实用新型的选定实施方式。基于本实用新型中的实施方式,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式,都属于本实用新型保护的范围。

24.需要说明的是,在不冲突的情况下,本实用新型中的实施方式及实施方式中的特

征可以相互组合。

25.应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。

26.在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该实用新型产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,或者是本领域技术人员惯常理解的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

27.在本实用新型的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

28.请参考图1至图3所示的,一种网兜自动闭合式捕虫网,包括圆框1,所述圆框1的外壁安装有空心的把柄2,所述圆框1上设置有水平贯通且与所述把柄2的内腔连通的穿过孔3,所述圆框1的内环设置有锁紧绳4,所述锁紧绳4的一端穿过所述穿过孔3伸入所述把柄2的内腔且与收线电机5的收线端连接,所述锁紧绳4的另一端沿着所述圆框1的内壁环绕一周后活动套结在所述锁紧绳4的绳体上,所述锁紧绳4位于所述圆框1内环的绳体通过弹性环6与所述圆框1连接,用于捕虫的第一网兜7的顶端与所述锁紧绳4的底面固定连接。

29.这样,在捕捉到昆虫后,开启收线电机5,在收线电机5的作用下,对锁紧绳4的一端进行拉扯,这样通过活动套结在锁紧绳4上的另一端开始沿着锁紧绳4的绳体移动,由锁紧绳4环绕形成的圆环开始收缩,这样在收缩的过程中,将锁紧绳4下方固定的第一网兜7的网口进行封闭,从而让第一网兜7的网袋口闭合,避免捕捉到的昆虫逃跑,这样在闭合后,即便是随意那栋捕虫网,也能够很好的避免捕捉到的昆虫从第一网兜7中逃跑,特别是在灌木或杂草中捕捉昆虫时,遇见与网袋口无法形成闭合的环境,捕捉到的昆虫很容易逃跑,利用本实用新型涉及的装置能够更好的解决无法对第一网兜7进行闭合放置昆虫逃跑的问题。而且,锁紧绳4是通过弹性环6与圆框1连接,这样在锁紧的过程汇总,锁紧绳4会对弹性环6进行拉扯,引起弹性环6的形变,然后在需要打开第一网兜7的闭口时,关闭收收线电机5,让收线电机5转为放线模式,这样在弹性环6的作用下,弹性环6回复原型,然后在弹性环6的作用下,将锁紧绳4收口朝向圆框1拉扯,从而让闭合的第一网兜7重新处于打开状态,进而能够将昆虫放出或者进行二次捕虫,增加捕虫工作效率。

30.进一步的,所述收线电机5安装在所述把柄2背向所述圆框1的一端,所述把柄2的端部贯通,所述锁紧绳4的一端穿过所述把柄2与所述收线电机5的收线端连接。

31.并且,所述弹性环6背向所述锁紧绳4的一端与所述圆框1固定连接,所述弹性环6环绕所述圆框1的轴线等圆心角设置。

32.然后,所述第一网兜7的顶面设置有第一位移槽8,所述弹性环6的下部设置在所述第一位移槽8内。

33.更进一步的,为了能够对弹性环6进行一定的保护作用,避免外部的杂物对弹性环6造成影响,如杂物卡在弹性环6上,影响弹性环6的拉伸,以及避免弹性环6在拉伸后,将杂物夹杂在弹性环6上,影响整个捕虫网的移动。所述圆框1外还套设有第二网兜9,所述第二网兜9的开口端与所述第一网兜7的顶端衔接,所述圆框1以及所述弹性环6的主体均设置在所述第一网兜7与所述第二网兜9之间。

34.这样,将弹性环6朝向圆框1外的部分都设置在第一网兜7和第二网兜9之间,从而完成对弹性环6的保护。

35.再者,所述第一网兜7的底端设置在所述第二网兜9内,所述第二网兜9的顶端向上延伸,环绕绕过所述圆框1与所述第一网兜7的顶面通过锁紧绳4衔接。

36.同时,所述第二网兜9与所述锁紧绳4连接的一端设置有第二位移槽10,所述第二位移槽10与所述第一位移槽8连通,所述弹性环6设置在所述第一位移槽8以及所述第二位移槽10内,所述第二网兜9的兜体上还设置有竖直延伸的第三位移槽11,所述把柄2穿过所述第三位移槽11。

37.进而利用第三位移槽11避免把柄2的设置影响第二网兜9的移动。

38.尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1