一种用于秸秆炭化还田的下料结构的制作方法

本技术涉及农业设备,具体涉及一种用于秸秆炭化还田的下料结构。

背景技术:

1、秸秆炭化还田能够将秸秆转化为生物炭并加入至土壤中,是最为简洁的秸秆利用方式之一。秸秆炭化后形成的生物炭能够对土壤理化性质和养分、作物产量和品质产生积极的影响,不仅提高土壤中的碳元素含量、改善土壤结构,而且还能够减少病虫害的发生。

2、秸秆炭化还田的方式主要有两种,一种是通过在田地中将秸秆打捆后转运至秸秆炭化装置进行秸秆炭化处理得到生物炭,再将生物炭加入至土壤中;另一种是采用移动的一体式装置在田地中收集秸秆后直接炭化得到生物炭,并添加至土壤。移动式秸秆炭化还田装置能够实现秸秆原位炭化还田,进而有效地提高了秸秆还田的效率。

3、专利cn213603107u公开了一种自走式秸秆碳化还田机,其将粉碎后的秸秆输送至炭化器,碳化器的螺旋与机膛间的摩擦使物料充分混合、挤压、加热、胶合、焦化而产生组织变化,秸秆的结构受到破坏,物料成为具有流动性质的焦化状态,当物料被挤压到出口时压力由高压瞬间变为常压,由高温瞬间变为常温,造成水分迅速的从组织结构中蒸发出来,再通过出料切刀,切割冷却即碳化成型,最后散落在地上,实现原位炭化还田。专利cn112063401a公开了一种移动式秸秆烘焙与炭化处理原位还田方法,其炭化系统将秸秆的燃烧分为一次燃烧和挥发分燃烧两个阶段以提高燃烧效率,进一步提高炭化还田的处理效率,并在炭化后,将生物炭撒至土壤上。

4、现有技术中,移动式秸秆炭化装置通过将收集的秸秆直接炭化,再将炭化得到的生物炭经下料结构散落于土壤。但是,由于秸秆中的水分含量在40~80%,直接炭化或先烘烤再炭化往往需要消耗大量的能量,处理效率低;同时,秸秆中含有的有利于土壤结构改造的部分营养物质会在高温加热过程中反应掉,不能有效地利用,也使得炭化还田的效果降低。

5、为解决上述问题,发明人设计了一种移动式秸秆炭化还田装置,通过在秸秆炭化前对秸秆进行压榨处理,能够有效地解决炭化能耗高、时间长的问题,同时还能够在压榨过程中分离出营养液。然而,现有技术中的下料结构仅用于生物炭落至土壤,而无法将收集的营养液喷淋于生物炭上后共同落入土壤中发酵。对此,有必要对现有的下料结构进行结构设计以配套于发明人设计的移动式秸秆炭化还田装置。

技术实现思路

1、本实用新型的目的在于提供一种配套于移动式秸秆炭化还田装置的下料结构,其通过在生物炭下落的过程中,将压榨秸秆所获得的营养液喷洒至生物炭表面,使得营养液能够同生物炭一同返还土壤内发酵,增大对秸秆营养液的利用,有效地提高土壤养分。

2、上述目的通过下述技术方案实现:

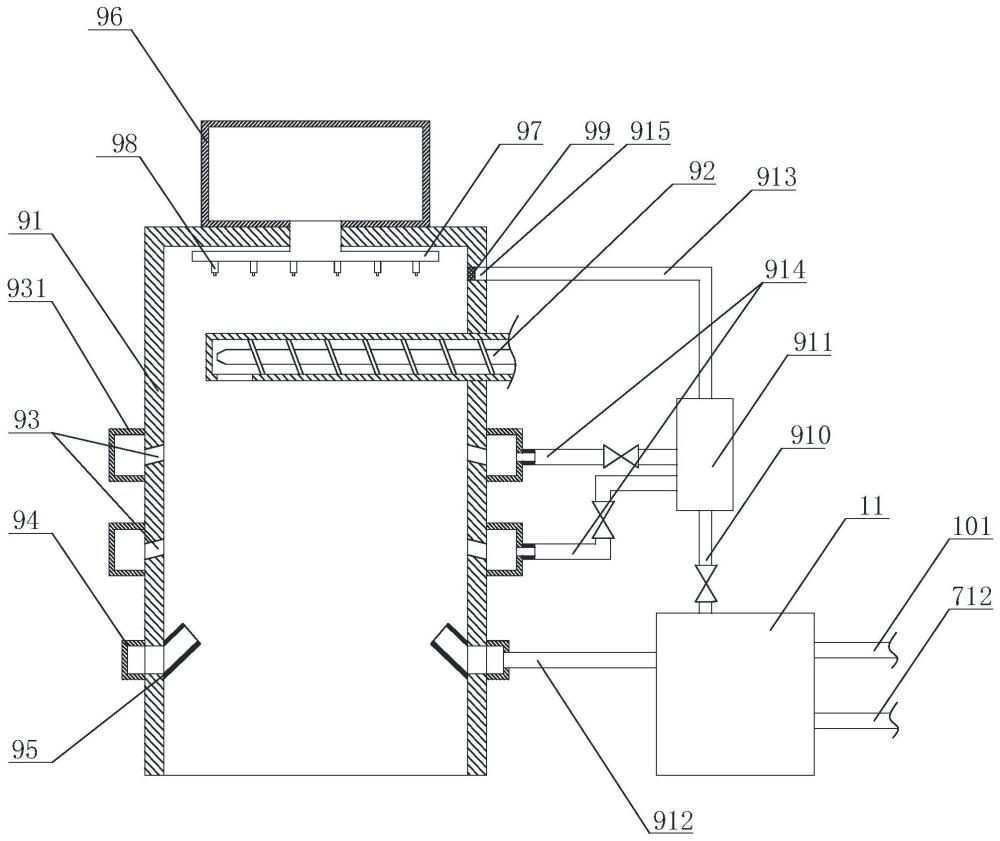

3、一种用于秸秆炭化还田的下料结构,包括开口向下的筒体,所述筒体上设置有进料装置,所述筒体上设置有位于所述进料装置下方的喷头,所述喷头连通有用于盛放营养液的混合单元,所述混合单元连接有风机。

4、本技术方案中,与现有技术相同的是,下料结构包括开口向下的筒体结构,筒体结构上设置有进料装置。炭化得到的生物炭经进料装置输送至筒体内部,在筒体内部下落,最后经筒体底部的开口端排出并撒至土壤上。

5、与现有技术不同的是,本技术方案还设置有混合单元,混合单元用于与前序的压榨单元连通,以使得压榨单元压榨秸秆得到的营养液能够进入至混合单元中储存。在一个或多个实施例中,混合单元内仅存放营养液,在部分实施例中,混合单元内不仅存放营养液,还可以加入溶液和/或溶剂对营养液进行配置。

6、本技术方案中,混合单元连接有风机和喷头,其中,风机用于向混合单元中输送气体,在气体的作用下,混合单元中的营养液经第四管进入至喷头,从喷头喷洒至筒体内。在部分优选的实施例中,喷头的出口端上设置有盖体,盖体上设置有若干通孔,利用多孔结构的盖体形成喷雾,有利于提高营养液喷洒于生物炭表面。

7、使用时,进料装置将生物炭输送至筒体内,生物炭在筒体内下落;同时,混合单元内的营养液在风机输入的气流的驱动下从喷头喷洒至筒体内,并与下落中的生物炭接触,附着于生物炭的表面,最终与生物炭一同撒至土壤上。

8、通过上述结构,下料结构能够在生物炭下落的过程中将压榨的营养液喷洒在生物炭的表面,使得营养液与生物炭一同返还土壤内发酵,增大对秸秆营养液的利用,有效地提高土壤养分。

9、进一步地,所述筒体上还设置有喷孔,所述喷孔与所述风机连接。

10、本技术方案中,喷孔与风机连通,以使得风机能够经喷孔向筒体内输送气流,以向下落的生物炭施加外力以延长其下落的时间。在部分实施例中,喷孔既可以设置在喷头的上方,也可以设置在喷头的下方。在一个或多个实施例中,喷孔的数量既可以是一个,也可以是多个。

11、本技术方案中,延长生物炭的下落时间即是延长生物炭与营养液的接触时间,使更多的营养液能够贴附至生物炭的表面,有利于进一步提高土壤改良效果,而且生物炭在下落过程中可以进一步被冷却,从而能够减少前置的生物炭冷却工序的时间,例如减少输送段的总长度,或者减少前置工序中冷却气流的使用量,使得秸秆炭化还田的效率更高,对应的秸秆炭化还田装置的体积可以设置的更加紧凑。

12、作为喷孔的优选设置方式,可以设置多个喷孔。具体地,所述筒体内自上至下设置有至少两排喷孔,所述至少两排喷孔位于所述喷头的上方。

13、本技术方案中,多排喷孔能够更加灵活地调节气流对生物炭的冲击作用,例如,通过调节各排喷孔对应的阀门,控制位于上方的喷孔喷出的气流速度大于位于下方的喷孔喷出的气流速度,同时,位于上方的喷孔可以施加横向风,以在生物炭下落速度较低的时候更容易沿内壁螺旋下降,而位于下方的喷孔可以施加倾斜向上的风,以辅助降低生物炭的下落速度。又例如,可以使两排通孔均施加倾斜向上的风,位于上排的喷孔的风速大于位于下排的喷孔的风速。

14、本技术方案中,位于最下排的喷孔的高度高于喷头,以使得喷头喷洒的部分营养液能够随喷孔喷出的气流在筒体流动,例如,形成切圆风,或者倾斜向上的气流,从而在气流与生物炭接触、延缓生物炭下落的过程中,将营养液更好地与生物炭接触。

15、进一步地,所述喷孔位于筒体内壁上的端面高于喷孔位于筒体外的端面,所述喷孔的中轴线与水平面的夹角为10~40°。

16、进一步地,所述筒体的外壁上设置有第一进气管,所述第一进气管经第六管连接至风机,第一进气管与各喷孔连通。通过设置与所有喷孔均连通的第一进气管,能够使同一排的喷孔喷出的风速相同,在同一截面上形成的风场更加均匀。同理地,所述筒体的外壁上设置有第二进气管,所述第二进气管经第四管连接至混合单元,所述第二进气管与各喷头连通。

17、进一步地,所述筒体的上方设置有水箱,所述水箱连接有位于筒体内的喷淋管,所述喷淋管上设置有若干位于进料装置上方的喷淋头。本技术方案中,利用喷淋头向筒体内喷洒冷却水,能够更快地降低生物炭的温度,避免对营养液的营养成分造成影响。同时,喷淋的冷却水还能够起到降尘的作用,使得炭化后的一些体积较小的生物炭和砂石能够更快地落至土壤中,减少下料单元内沙尘的堆积,进一步提高第一溶液与生物炭的混合效果。

18、进一步地,所述筒体上还设置有排气孔,所述排气孔经第五管连接至所述风机。本技术方案中,筒体上还设置有用于气体排出的排气孔,排气孔优选设置在筒体的顶部或者顶部附近。排气孔使得筒体内从下至上流动的气体能够经排气孔排出。排出的气流抽至风机后,能够再次经喷孔和/或喷头喷出,进而形成循环风。通过循环的气流,能够使得携带营养液的气流和缓冲生物炭的气流充分混合,从而在气流缓冲生物炭的过程中进一步增加营养液与生物炭的接触。

19、进一步地,所述排气孔内设置有滤网。滤网用于减少循环气流中携带的灰尘,将更多的灰尘阻挡在筒体内,在冷却水的喷淋下下沉,最终从筒体底部排出。

20、进一步地,所述进料装置为螺旋输送机。螺旋输送机的排出生物炭的出料口可以根据筒体内形成的风场进行调整。例如,对于切圆风,出料口可以更加靠近壁面,而对于倾斜向上的风,出料口可以更加靠近中心。

21、本实用新型与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:

22、1、本实用新型能够在生物炭下落的过程中将压榨的营养液喷洒在生物炭的表面,使得营养液与生物炭一同返还土壤内发酵,增大对秸秆营养液的利用,有效地提高土壤养分;

23、2、本实用新型延长生物炭与营养液的接触时间,使更多的营养液能够贴附至生物炭的表面,有利于进一步提高土壤改良效果,而且生物炭在下落过程中可以进一步被冷却,从而能够减少前置的生物炭冷却工序的时间,使得秸秆炭化还田的效率更高,对应的秸秆炭化还田装置的体积可以设置的更加紧凑;

24、3、本实用新型通过循环的气流,能够使得携带营养液的气流和缓冲生物炭的气流充分混合,从而在气流缓冲生物炭的过程中进一步增加营养液与生物炭的接触;

25、4、本实用新型利用多排喷孔能够更加灵活地调节气流对生物炭的冲击作用。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!