一种野生藤茶制作方法与流程

1.本发明涉及藤茶制作技术领域,具体的,本发明涉及一种野生藤茶制作方法的技术领域。

技术背景

2.藤茶俗称莓茶,是属于葡萄科蛇葡萄属的一种野生藤本植物,地方名除了藤茶外,还有甘露茶、岩莓等,主要分布在广西、广东、两湖、云贵、江西、福建等省,生长在山坡混交林中,野生藤茶含有人体所需要的十七种氨基酸以及十四种微量的元素,具有软化血管及杀菌消炎等作用功效,长期饮用,能消除人体亚健康;

3.现有技术中有很多关于野生藤茶的制备方法,常用的方法是炒制,如专利号为cn200710192699.6的一种新型藤茶的生产方法,该种新型藤茶的生产方法由于将原有的杀青工艺改为捞青工艺,减少了藤茶制品中的苦涩物质,能有效防止藤茶的酶性变化,使叶梗变软,细嫩连枝,易造型成球珠状,且色呈绿色或泛白、茶汤黄明、香气高纯、滋叶浓醇、回甘持久、叶底黄亮;

4.但是该种制作方法只能稍微去除野生藤茶内部苦味,因野生藤茶内部苦味存在于茶叶汁液内部,导致该种制作方法无法对野生藤茶进行蒸青压榨,去除茶叶内部的苦涩味道,同时在野生藤茶内部添加玉米须能够中和野生藤茶内部苦味,增加野生藤茶整体风味。

技术实现要素:

5.针对目前国内外关于野生藤茶的技术现状,本发明旨在于提供了一种野生藤茶制作方法,具体采用步骤如下:

6.(1)茶叶筛选:在野生藤叶中挑选梗粗、叶子较小和叶片较薄的茶叶,挑选后茶叶使用筛网进行筛选,筛选次数为1

‑

3次,筛网目数为100

‑

200目数,将茶叶内部杂质筛除;

7.(2)玉米须处理:将玉米须清洗,清洗次数为2

‑

4次,玉米须清洗后风干20

‑

40h,将玉米须表面水分风干,风干后将玉米须放置于烘箱内部,烘箱内部温度为30

‑

50℃,烘烤10

‑

20min,烘烤后玉米须内部水分去除;

8.(3)杀青处理:将筛选后茶叶放置于茶叶杀青机器内部进行杀青,杀青温度为250

‑

300℃,杀青时间为2

‑

4min;

9.(4)蒸青压榨:将杀青后的茶叶采用蒸箱蒸制30

‑

40min,蒸制温度为150

‑

200℃,蒸制后采用压榨设备对茶叶进行压榨,去除茶叶内部苦味,压榨时间为1

‑

3min;

10.(5)炒制处理:将压榨后茶叶放置于炒茶机内部,炒茶机内部温度调节为70

‑

80min,反复炒制20

‑

30min;

11.(6)混合加工:炒制后茶叶与玉米须混合,茶叶和玉米须混合比例为2:1,混合后茶叶冷却至正常温度,即可完成该种野生藤茶的制作方法;

12.优选的,本发明中在野生藤叶中挑选梗粗、叶子较小和叶片较薄的茶叶,挑选后茶叶使用筛网进行筛选,筛选次数为2次,筛网目数为180目数,将茶叶内部杂质筛除;

13.优选的,本发明中将玉米须清洗,清洗次数为3次,玉米须清洗后风干32h,将玉米须表面水分风干,风干后将玉米须放置于烘箱内部,烘箱内部温度为43℃,烘烤13min,烘烤后玉米须内部水分去除;

14.优选的,本发明中筛选后茶叶放置于茶叶杀青机器内部进行杀青,杀青温度为285℃,杀青时间为3min;

15.优选的,本发明中杀青后的茶叶采用蒸箱蒸制36min,蒸制温度为175℃,蒸制后采用压榨设备对茶叶进行压榨,去除茶叶内部苦味,压榨时间为2min;

16.优选的,本发明中压榨后茶叶放置于炒茶机内部,炒茶机内部温度调节为75min,反复炒制27min。

17.通过实施本发明具体的发明内容,可以达到以下效果:

18.(1)本技术提供了一种野生藤茶制作方法,以野生藤茶叶86份和玉米须46份为原料,经过茶叶筛选、玉米须处理、杀青处理、蒸青压榨、炒制处理和混合加工等一系列工艺步骤,在野生藤叶中挑选梗粗、叶子较小和叶片较薄的茶叶,挑选后茶叶使用筛网进行筛选,筛选次数为2次,筛网目数为180目数,将茶叶内部杂质筛除,将玉米须清洗,清洗次数为3次,玉米须清洗后风干32h,将玉米须表面水分风干,风干后将玉米须放置于烘箱内部,烘箱内部温度为43℃,烘烤13min,烘烤后玉米须内部水分去除,将筛选后茶叶放置于茶叶杀青机器内部进行杀青,杀青温度为285℃,杀青时间为3min,将杀青后的茶叶采用蒸箱蒸制36min,蒸制温度为175℃,蒸制后采用压榨设备对茶叶进行压榨,去除茶叶内部苦味,压榨时间为2min,将压榨后茶叶放置于炒茶机内部,炒茶机内部温度调节为75min,反复炒制27min,炒制后茶叶与玉米须混合,茶叶和玉米须混合比例为2:1,混合后茶叶冷却至正常温度,即可完成该种野生藤茶的制作方法,过对野生藤茶进行蒸青压榨,能够去除茶叶内部的苦涩味道,同时在野生藤茶内部添加玉米须能够中和野生藤茶内部苦味,同时增加野生藤茶整体风味。

具体实施方式

19.下面,举实施例说明本发明,但是,本发明并不限于下述的实施例。

20.本发明中使用的原料和试剂:野生藤茶叶和玉米须均为市场常见原料。

21.本发明中使用的仪器:烘箱(购自山东创美科技机械有限公司),杀青机器(购自兴化市金宇机械厂),蒸箱(购自燕诚智能设备制造河北有限公司)和炒茶机(购自岳西县同发机械有限公司)。

22.另外,在下述的说明中,如无特别说明,%皆指m/m质量百分比,本发明中选用的所有试剂、原料和仪器都为本领域熟知选用的,均可从市场购买获得,但不限制本发明的实施,其他本领域熟知的一些试剂和设备都可适用于本发明以下实施方式的实施。

23.实施例一:

24.本实施例提供一种野生藤茶制作方法,按配方百分比计,该野生藤茶制作方法包括野生藤茶叶80

‑

90份和玉米须40

‑

50份;

25.优选的,按配方百分比计,野生藤茶制作方法包括野生藤茶叶86份和玉米须46份。

26.实施例二:

27.本实施例提供一种野生藤茶制作方法,具体采用步骤如下:

28.(1)茶叶筛选:在野生藤叶中挑选梗粗、叶子较小和叶片较薄的茶叶,挑选后茶叶使用筛网进行筛选,筛选次数为1

‑

3次,筛网目数为100

‑

200目数,将茶叶内部杂质筛除;

29.(2)玉米须处理:将玉米须清洗,清洗次数为2

‑

4次,玉米须清洗后风干20

‑

40h,将玉米须表面水分风干,风干后将玉米须放置于烘箱内部,烘箱内部温度为30

‑

50℃,烘烤10

‑

20min,烘烤后玉米须内部水分去除;

30.(3)杀青处理:将筛选后茶叶放置于茶叶杀青机器内部进行杀青,杀青温度为250

‑

300℃,杀青时间为2

‑

4min;

31.(4)蒸青压榨:将杀青后的茶叶采用蒸箱蒸制30

‑

40min,蒸制温度为150

‑

200℃,蒸制后采用压榨设备对茶叶进行压榨,去除茶叶内部苦味,压榨时间为1

‑

3min;

32.(5)炒制处理:将压榨后茶叶放置于炒茶机内部,炒茶机内部温度调节为70

‑

80min,反复炒制20

‑

30min;

33.(6)混合加工:炒制后茶叶与玉米须混合,茶叶和玉米须混合比例为2:1,混合后茶叶冷却至正常温度,即可完成该种野生藤茶的制作方法;

34.优选的,本发明中在野生藤叶中挑选梗粗、叶子较小和叶片较薄的茶叶,挑选后茶叶使用筛网进行筛选,筛选次数为2次,筛网目数为180目数,将茶叶内部杂质筛除;

35.优选的,本发明中将玉米须清洗,清洗次数为3次,玉米须清洗后风干32h,将玉米须表面水分风干,风干后将玉米须放置于烘箱内部,烘箱内部温度为43℃,烘烤13min,烘烤后玉米须内部水分去除;

36.优选的,本发明中筛选后茶叶放置于茶叶杀青机器内部进行杀青,杀青温度为285℃,杀青时间为3min;

37.优选的,本发明中杀青后的茶叶采用蒸箱蒸制36min,蒸制温度为175℃,蒸制后采用压榨设备对茶叶进行压榨,去除茶叶内部苦味,压榨时间为2min;

38.优选的,本发明中压榨后茶叶放置于炒茶机内部,炒茶机内部温度调节为75min,反复炒制27min。

39.实施例三:

40.首先在野生藤叶中挑选梗粗、叶子较小和叶片较薄的茶叶,挑选后茶叶使用筛网进行筛选,筛选次数为1次,筛网目数为100目数,将茶叶内部杂质筛除,将玉米须清洗,清洗次数为2次,玉米须清洗后风干20h,将玉米须表面水分风干,风干后将玉米须放置于烘箱内部,烘箱内部温度为30℃,烘烤10min,烘烤后玉米须内部水分去除,将筛选后茶叶放置于茶叶杀青机器内部进行杀青,杀青温度为250℃,杀青时间为2min,将杀青后的茶叶采用蒸箱蒸制30min,蒸制温度为150℃,蒸制后采用压榨设备对茶叶进行压榨,去除茶叶内部苦味,压榨时间为1min,将压榨后茶叶放置于炒茶机内部,炒茶机内部温度调节为70min,反复炒制20min,炒制后茶叶与玉米须混合,茶叶和玉米须混合比例为2:1,混合后茶叶冷却至正常温度,即可完成该种野生藤茶的制作方法。

41.实施例四:

42.首先在野生藤叶中挑选梗粗、叶子较小和叶片较薄的茶叶,挑选后茶叶使用筛网进行筛选,筛选次数为2次,筛网目数为130目数,将茶叶内部杂质筛除,将玉米须清洗,清洗次数为3次,玉米须清洗后风干25h,将玉米须表面水分风干,风干后将玉米须放置于烘箱内部,烘箱内部温度为35℃,烘烤12min,烘烤后玉米须内部水分去除,将筛选后茶叶放置于茶

叶杀青机器内部进行杀青,杀青温度为260℃,杀青时间为3min,将杀青后的茶叶采用蒸箱蒸制34min,蒸制温度为160℃,蒸制后采用压榨设备对茶叶进行压榨,去除茶叶内部苦味,压榨时间为2min,将压榨后茶叶放置于炒茶机内部,炒茶机内部温度调节为75min,反复炒制23min,炒制后茶叶与玉米须混合,茶叶和玉米须混合比例为2:1,混合后茶叶冷却至正常温度,即可完成该种野生藤茶的制作方法。

43.实施例五:

44.首先在野生藤叶中挑选梗粗、叶子较小和叶片较薄的茶叶,挑选后茶叶使用筛网进行筛选,筛选次数为3次,筛网目数为150目数,将茶叶内部杂质筛除,将玉米须清洗,清洗次数为3次,玉米须清洗后风干30h,将玉米须表面水分风干,风干后将玉米须放置于烘箱内部,烘箱内部温度为40℃,烘烤13min,烘烤后玉米须内部水分去除,将筛选后茶叶放置于茶叶杀青机器内部进行杀青,杀青温度为270℃,杀青时间为3min,将杀青后的茶叶采用蒸箱蒸制34min,蒸制温度为160℃,蒸制后采用压榨设备对茶叶进行压榨,去除茶叶内部苦味,压榨时间为2min,将压榨后茶叶放置于炒茶机内部,炒茶机内部温度调节为75min,反复炒制25min,炒制后茶叶与玉米须混合,茶叶和玉米须混合比例为2:1,混合后茶叶冷却至正常温度,即可完成该种野生藤茶的制作方法。

45.实施例六:

46.首先在野生藤叶中挑选梗粗、叶子较小和叶片较薄的茶叶,挑选后茶叶使用筛网进行筛选,筛选次数为2次,筛网目数为180目数,将茶叶内部杂质筛除,将玉米须清洗,清洗次数为3次,玉米须清洗后风干32h,将玉米须表面水分风干,风干后将玉米须放置于烘箱内部,烘箱内部温度为43℃,烘烤13min,烘烤后玉米须内部水分去除,将筛选后茶叶放置于茶叶杀青机器内部进行杀青,杀青温度为285℃,杀青时间为3min,将杀青后的茶叶采用蒸箱蒸制36min,蒸制温度为175℃,蒸制后采用压榨设备对茶叶进行压榨,去除茶叶内部苦味,压榨时间为2min,将压榨后茶叶放置于炒茶机内部,炒茶机内部温度调节为75min,反复炒制27min,炒制后茶叶与玉米须混合,茶叶和玉米须混合比例为2:1,混合后茶叶冷却至正常温度,即可完成该种野生藤茶的制作方法。

47.实施例七:

48.首先在野生藤叶中挑选梗粗、叶子较小和叶片较薄的茶叶,挑选后茶叶使用筛网进行筛选,筛选次数为3次,筛网目数为200目数,将茶叶内部杂质筛除,将玉米须清洗,清洗次数为4次,玉米须清洗后风干40h,将玉米须表面水分风干,风干后将玉米须放置于烘箱内部,烘箱内部温度为50℃,烘烤20min,烘烤后玉米须内部水分去除,将筛选后茶叶放置于茶叶杀青机器内部进行杀青,杀青温度为300℃,杀青时间为4min,将杀青后的茶叶采用蒸箱蒸制40min,蒸制温度为200℃,蒸制后采用压榨设备对茶叶进行压榨,去除茶叶内部苦味,压榨时间为3min,将压榨后茶叶放置于炒茶机内部,炒茶机内部温度调节为80min,反复炒制30min,炒制后茶叶与玉米须混合,茶叶和玉米须混合比例为2:1,混合后茶叶冷却至正常温度,即可完成该种野生藤茶的制作方法。

49.实施例八:

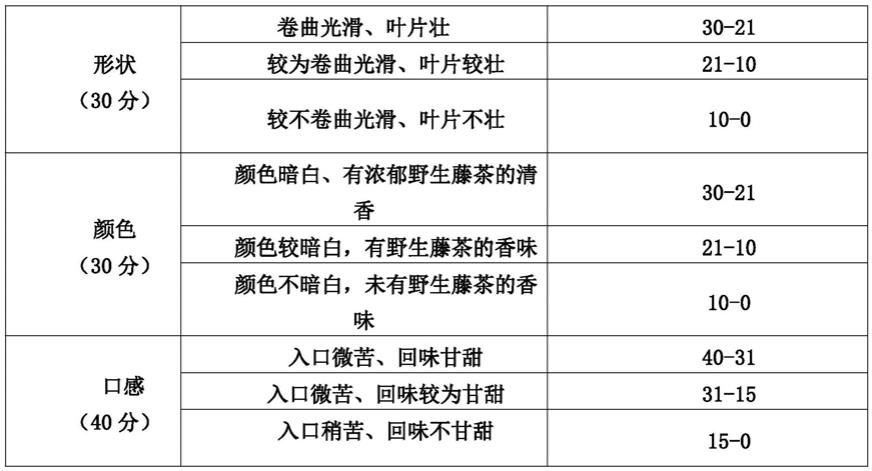

50.随机选100人,以形状、颜色和口感为评价标准,建立感官评分表,参见表1,对本发明各实施例制备的野生藤茶冲泡后进行感官评价;

51.表1:野生藤茶感官评分表

[0052][0053][0054]

其中,男性63名,女性37名,年龄在6

‑

45岁之间,将100名试验人员随机分成10组,每个人依次品尝本发明实施例三至实施例七制备的野生藤茶,进行评分,最终获得的分值求平均值,感官评价结果参见表2。

[0055]

表2:野生藤茶感官结果

[0056]

组别形状颜色口感分值实施例三8101735实施例四18121545实施例五23202871实施例六30273895实施例七15212056

[0057]

表2的结果表明,本发明制备的野生藤茶整体评价较高,通过对野生藤茶进行蒸青压榨,能够去除茶叶内部的苦涩味道,同时在野生藤茶内部添加玉米须能够中和野生藤茶内部苦味,同时增加野生藤茶整体风味,评分最高达95分。

[0058]

综上所述,本发明旨在于提供一种野生藤茶制作方法,以野生藤茶叶86份和玉米须46份为原料,经过茶叶筛选、玉米须处理、杀青处理、蒸青压榨、炒制处理和混合加工等一系列工艺步骤,在野生藤叶中挑选梗粗、叶子较小和叶片较薄的茶叶,挑选后茶叶使用筛网进行筛选,筛选次数为2次,筛网目数为180目数,将茶叶内部杂质筛除,将玉米须清洗,清洗次数为3次,玉米须清洗后风干32h,将玉米须表面水分风干,风干后将玉米须放置于烘箱内部,烘箱内部温度为43℃,烘烤13min,烘烤后玉米须内部水分去除,将筛选后茶叶放置于茶叶杀青机器内部进行杀青,杀青温度为285℃,杀青时间为3min,将杀青后的茶叶采用蒸箱蒸制36min,蒸制温度为175℃,蒸制后采用压榨设备对茶叶进行压榨,去除茶叶内部苦味,压榨时间为2min,将压榨后茶叶放置于炒茶机内部,炒茶机内部温度调节为75min,反复炒制27min,炒制后茶叶与玉米须混合,茶叶和玉米须混合比例为2:1,混合后茶叶冷却至正常温度,即可完成该种野生藤茶的制作方法,过对野生藤茶进行蒸青压榨,能够去除茶叶内部

的苦涩味道,同时在野生藤茶内部添加玉米须能够中和野生藤茶内部苦味,同时增加野生藤茶整体风味。

[0059]

如上所述,较好地实现本发明,上述的实施例仅仅是对本发明的优选实施方式进行描述,并非对本发明的范围进行限定,在不脱离本发明设计精神的前提下,本领域普通技术人员对本发明的技术方案做出的各种改变和改进均应落入本发明确定的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1