一种发酵型姜黄凝胶及其制备方法、应用与流程

1.本发明属于姜黄凝胶的技术领域,尤其涉及一种发酵型姜黄凝胶及其制备方法、应用。

背景技术:

2.姜黄(curcuma longa)是姜科植物,其根茎有药用价值。姜黄素(curcumin)是一种从姜黄根中提取的多酚类化合物,是姜黄的主要活性成分之一,具有抗氧化、抗炎、抗癌等多种生理活性以及高生物安全性。姜黄素分子具有酚羟基和β-二酮2个活性部位,均可以提供质子,阻断自由基反应,发挥抗氧化作用。国内外有大量研究表明,姜黄素影响多条信号传导通路,与信号传导分子相互识别、相互作用,转换和传递信号,在不同的信号转导通路中,调控相关基因的表达,诱导产生抗氧化酶,改善氧化应激,达到预防和治疗疾病的目的,具有广阔的应用价值和发展前景。

3.人们平常提到的姜黄素是姜黄素、去甲氧基姜黄素和双去甲氧基姜黄素的总称,在植物中通过香豆酸和阿魏酸及其衍生物在姜黄素合成酶的催化下缩合形成。姜黄素可以通过抑制促炎细胞因子的分泌,对动物和人体的急性或慢性炎症产生良好的缓解效果。当机体出现炎症反应后,姜黄素可以降低产生活性氧簇酶类的活性,抑制巨噬细胞中氮氧化物的形成和蛋白激酶的表达。另外,姜黄素还具有强烈的光谱抗真菌和抗细菌的作用,对皮肤炎症具有良好的治疗作用。

4.我国姜黄资源丰富,且价格低廉,但与之相关的产品较少,姜黄中姜黄素的含量约为3%-6%,从姜黄中提取姜黄素的方法大多耗时长且产率低。姜黄根经过乙醇提取后制备得到提取物,水溶性差,不易被皮肤吸收利用,存在功效低的缺陷,且着色性强,用于护肤品中可导致肌肤被染色,严重限制了其在护肤品领域的应用。目前常用的解决姜黄素溶解性差的方法主要有纳米包埋、化学修饰法等,成本较高且可能引入有毒副产物,现有通过菌株发酵提高姜黄素溶解性的方法使用的原料为已经过提取的姜黄素粉末,无法直接对姜黄粉末进行发酵利用,造成资源浪费。

技术实现要素:

5.本发明的目的就是解决背景技术中的问题,提出一种发酵型姜黄凝胶及其制备方法、应用,能够提升姜黄产品的水溶性,通过筛选得到的菌种直接对姜黄粉末进行发酵,得到水溶性好、姜黄素含量高、无着色性的发酵型姜黄凝胶产品,该产品拥有抑制炎症、广谱抗菌功效。

6.为实现上述目的,本发明提出了一种发酵型姜黄凝胶的制备方法,包括以下几个步骤:

7.s01.将乳酸菌在mrs培养基中培养增殖获得培养液;

8.s02.将含有姜黄粉末的培养基接种所述的培养液进行发酵,当发酵液ph下降至4~4.3后维持2~3h完成发酵,发酵结束后调节发酵液ph至6.5~7.0,离心过滤取上层清液;

9.s03.将所述上层清液进行一次减压浓缩,用有机挥发溶剂提取后进行二次减压浓缩,加热蒸发部分有机挥发溶剂后加入干燥助剂,冷冻干燥获得发酵型姜黄凝胶;

10.其中,所述乳酸菌选自菌种编号为cgmcc 1.12934的植物乳杆菌lactobacillus plantarum。

11.作为优选,所述mrs培养基中含有2%葡萄糖、2%酵母粉、2%蛋白胨、0.5%乙酸钠、0.2%柠檬酸钠、0.1%cacl2、0.1%吐温80。

12.作为优选,所述培养基中含有3~5%姜黄粉末、1%葡萄糖、1%蛋白胨、0.5%乙酸钠、0.2%柠檬酸钠、0.1%cacl2、0.1%吐温80。

13.作为优选,所述s01步骤中乳酸菌在mrs培养基中培养时培养温度为37℃,保温时间为24h。

14.作为优选,所述s03步骤中发酵在37℃和50rpm摇床条件下进行。

15.作为优选,所述s03步骤中发酵后采用10%naoh调节发酵液ph至6.5~7.0。

16.作为优选,所述有机挥发溶剂为乙醇。

17.作为优选,所述干燥助剂为淀粉。

18.本发明还提出了一种由上述制备方法制备的发酵型姜黄凝胶。

19.本发明还提出了一种由上述制备方法制备的发酵型姜黄凝胶在食品、护肤品中的应用。

20.本发明的有益效果:本方法通过筛选能有效利用姜黄粉末的菌种直接对姜黄粉末进行发酵,经过发酵、酒精提取、减压浓缩、冷冻干燥后得到水溶性好、姜黄素含量高、无着色性的姜黄凝胶产品,利用乳酸菌发酵技术富集并提高姜黄中的姜黄素,通过乳酸菌发酵后姜黄粉末中植物纤维、蛋白质被转化为有机酸,该有机酸增加姜黄素的溶解度以及使得姜黄粉末中存在的姜黄素前体有效合成姜黄素进而提高姜黄凝胶中姜黄素的含量,制得的姜黄凝胶产品具有抑制炎症、光谱抗菌的功效。

21.本发明的特征及优点将通过实施例结合附图进行详细说明。

附图说明

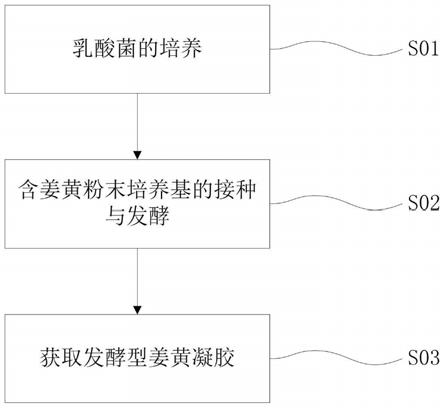

22.图1是一种实施例的工艺流程图。

23.图2是一种实施例的发酵样品和非发酵样品对dpph的清除率对比示意图。

24.图3是一种实施例的发酵样品与非发酵样品的抗菌性对比示意图。

25.图4是一种实施例的发酵样品和非发酵样品对二甲苯诱导耳肿胀抑制作用结果示意图。

具体实施方式

26.实施例1参阅图1,本实施例提供了一种发酵型姜黄凝胶的制备方法,包括以下几个步骤:

27.s01.将乳酸菌在mrs培养基中培养增殖获得培养液,mrs培养基中含有2%葡萄糖、2%酵母粉、2%蛋白胨、0.5%乙酸钠、0.2%柠檬酸钠、0.1%cacl2、0.1%吐温80,乳酸菌培养是在37℃温度保温24h条件下进行;

28.s02.将含有姜黄粉末的培养基接种所述的培养液并置于37℃,50rpm摇床上进行

发酵,当发酵液ph下降至4~4.3后维持2~3h完成发酵,发酵结束后用10%naoh调节发酵液ph至6.5~7.0,离心过滤取上层清液,培养基含有3~5%姜黄粉末、1%葡萄糖、1%蛋白胨、0.5%乙酸钠、0.2%柠檬酸钠、0.1%cacl2、0.1%吐温80;

29.s03.将所述上层清液进行一次减压浓缩,用2~3倍乙醇提取后进行二次减压浓缩,加热蒸发大部分乙醇后加入淀粉,冷冻干燥获得发酵型姜黄凝胶;

30.其中,乳酸菌选自菌种编号为cgmcc 1.12934的植物乳杆菌lactobacillus plantarum,发酵型姜黄凝胶为浅黄色透明凝胶,具有良好的水溶性,经过乳酸菌发酵后姜黄中的植物纤维、蛋白质等高分子被转化成有机酸,该有机酸一方面增加了姜黄素的溶解度,另一方面使得姜黄粉末中存在的姜黄素前体有效合成姜黄素进而提高姜黄凝胶中姜黄素的含量,姜黄素前体包括香豆酸及其衍生物、阿魏酸及其衍生物,本技术中提到的姜黄素是姜黄素(c

21h20

o6),去甲氧基姜黄素(c

20h18

o5)和双去甲氧基姜黄素(c

19h16

o4)的总称。

31.该菌种编号的发酵菌种相较于其余发酵菌种,在培养时乳酸菌的形态状态优良,通过酶联免疫检测仪建立不同浓度姜黄素乙醇溶液在405nm处的吸光度标准曲线并拟合,据此测定各菌种的发酵液中姜黄素含量,经过比较得到采用该菌种编号发酵菌种发酵后发酵液中姜黄素含量最高。

32.本实施例还提出了一种由上述制备方法制备的发酵型姜黄凝胶。

33.本实施例还提出了一种由上述制备方法制备的发酵型姜黄凝胶在食品、护肤品中的应用,护肤品包括但不限于护肤水,护肤水由以下百分比质量组分组成:发酵型姜黄凝胶1~8%、黄原胶0.3%、苯氧乙醇1%、甘油5%、其余为水。

34.对照例1,本对照例为传统姜黄凝胶的制备方法,除了将含等量姜黄粉末的培养基在121℃中保温40min,之后在37℃环境下放置21h后,离心分离得到上层清液步骤外,其余步骤与实施例1中s03步骤相同。

35.取等量按实施例1和对照例1的制备方法制备的姜黄凝胶样品按同等条件稀释后分别使用酶联免疫检测仪检测样品中姜黄素含量,经分析计算可知,实施例1中1l发酵液能够制得27.8g发酵型姜黄凝胶产品,发酵型姜黄凝胶(记为发酵样品,下同)中姜黄素浓度为1401μg/g,而根据对比例1制备方法制备的姜黄凝胶(记为非发酵样品,下同)中姜黄素浓度为433μg/g,可见采用本发明制备方法制得的发酵型姜黄凝胶相较于传统制备方法姜黄素含量大大提升。

36.关于发酵型姜黄凝胶的抗氧化性分析:取两支相同的具塞比色管,并分别向两支具塞比色管中先加入2ml按实施例1制备方法获得的发酵型姜黄凝胶样品和按对比例1制备方法获得的姜黄凝胶样品,再分别加入2ml 1

×

10-4

mol/l的dpph乙醇溶液,混合均匀后室温避光存放30min,使用紫外分光光度计在517nm波长处测定其吸光度值,具体检测结果如图2所示。dpph清除率按如下公式计算:

[0037][0038]

该公式中,a0为2ml dpph溶液加2ml乙醇溶液的吸光度值;a1为2ml样品溶液加2ml乙醇溶液的吸光值;a2为2ml样品溶液加2ml dpph溶液的吸光度值。

[0039]

由图2可知,采用本发明制备方法制得的发酵型姜黄凝胶的dpph清除率远远高于由传统制备方法制得的姜黄凝胶的dpph清除率。

[0040]

关于发酵型姜黄凝胶的抗菌性分析:使用滤纸片扩散法测定发酵型姜黄凝胶样品的抑菌效果。具体测定方法如下:取若干张直径为6mm的圆形无菌滤纸片等分为两组,将两组无菌滤纸片分别放入等量的发酵样品和非发酵样品溶液中浸泡30min,取不同的菌悬液(金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和枯草芽孢杆菌)0.1ml滴加在固体培养基上,涂布均匀,稍干后用无菌镊子夹取浸泡好的滤纸片贴于培养基上,37℃培养12h,24h,36h观察结果,12h时对三种细菌均有明显抑制作用,24h抑制效果减弱,之后抑制作用失效,测量12h时抑菌圈直径,具体测量结果如图3所示。

[0041]

由图3可知,发酵样品的抑菌直径明显大于非发酵样品的抑菌直径,表明发酵样品的抗菌性更优异。

[0042]

关于发酵型姜黄凝胶的抗炎性分析:测试样品对二甲苯致小鼠耳廓肿胀的影响。取健康小鼠30只,体重18-22g,随机分为3组,每组10只并分别记为空白对照组、发酵样品组、非发酵样品组。于小鼠右耳内、外均匀涂抹(0.01g/耳)等量的水、发酵样品、非发酵样品,15min后于右耳廓内外均匀涂抹二甲苯30μl,左耳对照,致炎2h后立即断颈处死小鼠,剪下两耳,打孔器在同一耳面部位打孔,打孔耳片称重,并按以下公式计算肿胀抑制率:

[0043][0044]

二组肿胀抑制率的结果如图4所示,由图4可知,发酵样品对二甲苯诱导耳肿胀抑制作用明显高于非发酵样品。

[0045]

上述实施例是对本发明的说明,不是对本发明的限定,任何对本发明简单变换后的方案均属于本发明的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1