可提升助推力的鞋底及鞋的制作方法

1.本实用新型涉及鞋领域,尤其涉及一种可提升助推力的鞋底及包含有该鞋底的鞋。

背景技术:

2.随着生活水平的不断提高,人们对鞋子的功能性和舒适性的要求也越来越高。鞋底是鞋非常重要的一部分,为了使鞋底同时具备多种有益的性能,常会将不同的材料及结构进行复合,以形成完整的鞋底,这也是运动鞋发展的重点研究方向。

3.弹性与稳定性是衡量鞋底性能的两个重要指标,为了使鞋底同时兼备两种功能,通常会使用弹性较好的材料制作鞋中底,并将硬质支撑结构附着于中底上,以提高鞋底对人体足部的支撑效果,并节约行走和跑步时的能量消耗。目前比较常见的内嵌支撑板,通常是依靠支撑板的形状实现对足部的稳定支撑和平稳过渡,或通过设置支撑板,在鞋底内形成杠杆作用,以节约能量的消耗。

4.但是,现有的方案中存在如下问题:(1)为了维持较佳的支撑效果,支撑板的刚度通常比较高,这会导致人体足部前掌部位的背屈不足,影响鞋的舒适性。尤其是在跑步步态周期的蹬伸阶段,跖趾关节应发生自然的背屈,人体跖趾关节部位会形成一定程度的弯折刚度,而位于前掌部位的支撑板刚度过大会导致前掌背屈不足,影响人体的穿着体验感和舒适感。(2)现有的部分跑鞋利用支撑板形成杠杆作用,从而引导人体足部更快地向前足落地发生转变,以节约行走和跑步时的能量消耗,这种方式形成的杠杆作用通常刚度过高,在长时间的奔跑过程中,为了维持稳定性,人体小腿的三头肌会长时间处于紧张状态,容易引起抽筋等现象,导致人体受伤。

技术实现要素:

5.本实用新型提供了一种可提升助推力的鞋底及鞋,该鞋底具有良好的弹性和稳定性,同时能够提升鞋底对人体足部的助推力。具体技术方案如下:

6.一种可提升助推力的鞋底,包括至少一个弹性层和至少一个支撑层,弹性层与支撑层具有不同的弹性和硬度,弹性层和支撑层重叠设置,以形成鞋底本体,鞋底本体的前掌部位设置有中空结构,中空结构横穿鞋底本体前掌部位的内侧和外侧,使鞋底本体前掌部位的内外两侧相互贯通,中空结构可使鞋底本体的前掌部位发生弹性形变。

7.进一步,支撑层包括第一支撑板,弹性层包括第二弹性部,第二弹性部设置在第一支撑板的下方,第二弹性部上设置有凹槽结构,凹槽结构对应鞋底本体的前掌部位设置,凹槽结构与第一支撑板共同围成鞋底本体前掌部位的中空结构。

8.进一步,第二弹性部包括第三缓冲层和第四缓冲层,第三缓冲层设置在第一支撑板的下部,第四缓冲层设置在第三缓冲层的下部,凹槽结构设置在第三缓冲层上。

9.进一步,第三缓冲层包括前段和后段,前段与鞋底本体的前掌部位对应设置,后段与鞋底本体的中足部位和足跟部位对应设置,后段的硬度大于前段的硬度,第四缓冲层的

硬度大于后段的硬度。

10.进一步,弹性层包括第一弹性部,第一弹性部设置在第一支撑板的上部。

11.进一步,鞋底本体上设置有前掌稳定部,前掌稳定部设置在第一支撑板上,靠近中空结构所在位置设置,前掌稳定部为向上翻卷的卷边结构,卷边结构设置在第一支撑板对应鞋底本体前掌部位的位置处,卷边结构向上翻卷,贴合并包裹在第一弹性部的两侧。

12.进一步,第一弹性部包括第一缓冲层和第二缓冲层,第二缓冲层设置在第一缓冲层的下部,与第一支撑板连接设置,第二缓冲层的硬度大于第一缓冲层的硬度。

13.进一步,鞋底本体的足跟部位设置有后跟稳定部,后跟稳定部设置在第一缓冲层上,自第一缓冲层对应人体足部足跟两侧的位置向人体脚踝所在方向延伸设置。

14.进一步,支撑层包括第二支撑板,第二支撑板设置在第二弹性部的下方,且位于中空结构的下方,自鞋底本体的前掌部位延伸设置至鞋底本体的中足部位。

15.一种鞋,包括以上所述的任意一种可提升助推力的鞋底。

16.本实用新型的可提升助推力的鞋底及鞋具有以下优点:

17.1、鞋底整体具有联动式的力反馈机制,能够将穿着者每一步落地时的能量进行回收,并在蹬地时进行重新释放,从而提升鞋底的助推力;

18.2、鞋底的支撑效果好,且更符合人体足部的运动步态,脚感舒适,同时兼备了良好的弹性性能和适宜的刚度,不会因鞋底刚性过高导致足部和腿部不适;

19.3、减震性能好,能够提供给穿着者更好的缓冲保护;

20.4、稳定性好,能够对人体足部的前掌和足跟提供稳定支撑,防止发生过度内翻或外翻。

附图说明

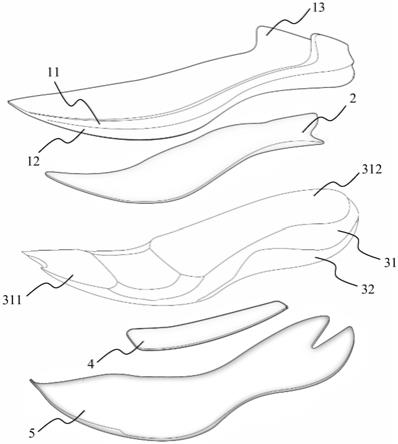

21.图1为本实用新型中可提升助推力的鞋底的侧视图。

22.图2为本实用新型中可提升助推力的鞋底的爆炸图。

具体实施方式

23.为了更好的了解本实用新型的目的、结构及功能,下面结合附图,对本实用新型的可提升助推力的鞋底及鞋做进一步详细的描述。

24.本实用新型中的可提升助推力的鞋底包括鞋底本体,鞋底本体包括前掌部位、中足部位和足跟部位,其中,前掌部位为鞋底本体对应人体足部前脚掌的部位,中足部位为鞋底本体对应人体足部足弓区域的部位,足跟部位为鞋底本体对应人体足部脚跟的部位。

25.鞋底本体包括弹性层和支撑层,弹性层与支撑层相互重叠设置,以形成鞋底本体。鞋底本体可包括一层弹性层,也可包括两层或多层弹性层;可包括一层支撑层,也可包括两层或多层支撑层。两层或多层的弹性层与支撑层交错重叠,复合设置,能够使鞋底同时具有良好的弹性及稳定性。

26.在鞋底本体的前掌部位处形成有中空结构,中空结构可随鞋底的受压情况发生弹性形变。中空结构优选为镂空结构,将鞋底本体靠近人体足部内侧的一边定义为鞋底本体的内侧,将鞋底本体靠近人体足部外侧的一边定义为鞋底本体的外侧,则镂空结构横穿鞋底本体的内外两侧,使鞋底本体的内外两侧相互贯通;中空结构也可以为设置在鞋底本体

内部的空心结构。中空结构优选为一个完整的弓形或扁圆形整体,也可以为两个或多个集中布设在鞋底本体前掌部位的空心结构或镂空结构。鞋底的前掌部位通常为人体足部进行蹬伸动作时的主要承压区域,在此区域设置中空结构,既能够增加减震和缓冲性能,又能够将穿着者每一步落地时的能量回收,并在蹬地时进行重新释放,为穿着者提供助推力,有效缩短蹬伸时间,提升蹬伸效率。

27.本实用新型中的可提升助推力的鞋底采用多层弹性层与支撑层复合设置,且鞋底的前掌部位同时复合设置有中空结构,这种复合设置的方式,使鞋底在触地时,弹性层与中空结构同时发生缓冲形变,此时鞋底中的支撑层会迅速回弹,以使支撑层恢复到原有的形态,并促进形变的中空结构迅速恢复形状。在此过程中,鞋底内部会产生联动式的力反馈机制,将穿着者每一步落地时产生的能量回收,并对人体足部释放大量的反弹能量,进而提升鞋底前掌部位对人体的助推力。

28.下面结合附图,对本实用新型的可提升助推力的鞋底及鞋进行详细说明。

29.如图1和图2所示,本实用新型中的可提升助推力的鞋底包括鞋底本体,鞋底本体由弹性层和支撑层复合而成,弹性层与支撑层具有不同的弹性和硬度。弹性层包括第一弹性部1和第二弹性部3,第一弹性部1与第二弹性部3均采用高弹材料制成,具有良好的弹性性能;支撑层包括第一支撑板2和第二支撑板4,第一支撑板2与第二支撑板4均为薄板结构,采用硬质材料制成,具有良好的支撑性能。

30.第一弹性部1和第二弹性部3上下重叠设置,第一弹性部1位于上方,第二弹性部3位于下方;第一支撑板2内嵌式地设置在第一弹性部1与第二弹性部3之间,第二支撑板4贴合设置在第二弹性部3的下表面上。第一弹性部1、第一支撑板2、第二弹性部3和第二支撑板4相互重叠、复合设置,以形成一个整体的鞋底本体结构。

31.进一步,第一支撑板2略小于第一弹性部1,整体近似于人体足底的形状,贴合设置在第一弹性部1的下表面处。第二弹性部3上设置有弓形的凹槽结构,凹槽结构位于第二弹性部3靠近第一弹性部1的一侧表面上,且位于鞋底本体的前掌部位,凹槽结构与第一支撑板2和第一弹性部1共同围成了鞋底本体前掌部位的中空结构6。

32.以上为形成中空结构6的一种优选实施方式,此外,还可以将第一支撑板2与第二弹性部3紧密贴合设置,在第一弹性部1的下表面开设凹槽结构,以使第一弹性部1与第一支撑板2之间共同围成中空结构6。中空结构6也可以通过一体成型的方式直接设置在第一弹性部1或第二弹性部3内,也可以同时在第一弹性部1和第二弹性部3中形成两个或多个中空结构6。

33.进一步,中空结构6优选为弓形的镂空结构,横穿鞋底本体的内侧和外侧,以使鞋底本体的内外两侧相互贯通。中空结构6不仅可以有效增加鞋底前掌部位的减震性能,给穿着者提供更好的缓冲保护,同时,中空结构6与第一弹性部1、第二弹性部3和第一支撑板2共同作用,能够大大提高鞋底对人体足部的助推力,提升鞋底的运动性能。此外,中空结构6有利于降低鞋底本体前掌部位的刚性,避免因前掌部位刚性过高而导致的足部背屈不足,影响穿着的体验感和舒适感。

34.进一步,支撑层还包括第二支撑板4,第二支撑板4为弧形的长条薄片状结构,与第一支撑板2相比较短、较窄。第二支撑板4对应设置在中空结构6的下方或上方,自鞋底本体的前掌部位延伸设置至鞋底本体的中足部位,以对中空结构6所在的鞋底部位提供更好的

支撑效果,同时促进中空结构6形变后的迅速恢复形状,进一步提升鞋底本体的助推力。

35.具体的,如图2所示,第二支撑板4贴合设置在第二弹性部3的下表面处。当然,第二支撑板4也可以贴合设置在第二弹性部3的上表面,即第二弹性部3的凹槽结构内,或设置在第一弹性部1的上表面处。

36.进一步,如图2所示,第一弹性部1包括第一缓冲层11和第二缓冲层12,第二缓冲层12贴合设置在第一缓冲层11的下部。其中,第一缓冲层11靠近人体足部所在的一侧设置,采用较为软弹的材料制成,可以优化足部踩踏时的脚感,提高舒适性;第二缓冲层12采用较硬的材料制成,硬度大于第一缓冲层11,在与第一支撑板2贴合设置时,能够提高鞋底本体的杠杆效果,进一步提升鞋底本体对足部的助推力。

37.第二弹性部3包括第三缓冲层31和第四缓冲层32,第三缓冲层31设置在第二缓冲层12的下部,第四缓冲层32贴合设置在第三缓冲层31的下部。用于形成中空结构6的凹槽结构设置在第三缓冲层31上,位于第三缓冲层31对应鞋底本体前掌部位的位置处。第三缓冲层31贴合设置在第二缓冲层12的下部,以使凹槽结构与第一支撑板2的下表面共同围成中空结构6。

38.优选地,第三缓冲层31包括前段311和后段312,前段311与鞋底本体的前掌部位相对应,后段312与鞋底本体的中足部位和足跟部位相对应。前段311呈弧形,其弧度与第一支撑板2的弧度保持一致,以利于第三缓冲层31与第一支撑板2的贴合固定。前段311采用弹性较好的材料制成,具有更好的回弹效果,与中空结构6、第一支撑板2相配合,能够为跑者提供更好的运动表现;后段312的硬度大于前段311,小于第四缓冲层32,后段312贴合设置在第二缓冲层12的中足部位至足跟部位,由于其具有适中的硬度,因此更利于鞋底本体前掌部位到足跟部位的平稳过渡,也有利于鞋底本体自上至下的平稳过渡。

39.第四缓冲层32采用较硬的材料制成,其硬度大于第三缓冲层31的后段312,较硬的材质有利于中空结构6及鞋底本体整体发生形变后快速复原,进一步提升鞋底的助推力。

40.进一步,第一支撑板2优选为全掌一体式碳板,一体式碳板的弯折刚度较大,能够起到更好的稳定、抗扭转效果,且杠杆作用更强。第二支撑板4为碳板或其他硬质材料制成,其弯折刚度小于第一支撑板2的弯折刚度,更易于形变。

41.进一步,如图1和图2所示,鞋底本体上还设置有稳定部件,稳定部件包括后跟稳定部13和前掌稳定部41。其中,后跟稳定部13设置在第一弹性部1的第一缓冲层11上,自第一缓冲层11对应人体足部足跟两侧的位置,向人体脚踝所在方向延伸设置。后跟稳定部13为向上凸起的耳状结构,贴合设置在鞋面对应人体足部脚跟的两侧位置,以对人体足部的后跟位置提供稳定作用,防止足跟过度的内翻或外翻;前掌稳定部41设置在第一支撑板2上,在第一支撑板2的两侧形成有向上翻卷的卷边结构,卷边结构位于第一支撑板2对应鞋底本体前掌部位的位置处,靠近中空结构6所在位置设置,卷边结构向上翻卷,贴合并包裹在第一弹性部1的两侧,以提高人体前掌蹬伸时鞋底本体的稳定性。

42.进一步,在以上所述的本实用新型的优选实施方式中,第一弹性部1、第一支撑板2、第二弹性部3和第二支撑板4顺次重叠设置,形成鞋底本体。此外,第一弹性部1、第二弹性部3、第一支撑板2和第二支撑板4由上到下的重叠顺序还可以为:第一支撑板2、第一弹性部1、第二支撑板4和第二弹性部3,或第一支撑板2、第一弹性部1、第二弹性部3和第二支撑板4,或第一弹性部1、第一支撑板2、第二支撑板4和第二弹性部3。

43.进一步,为了配合支撑层提供最优的力反馈性能,本实用新型中的弹性层优选为尼龙弹性体材料,其优势在于,密度为0.13g/cm3,shore c硬度为42,回弹率(energy return)80%,峰值加速度(peak g)11.48(10mm厚)。该材料能够使鞋底更加轻质,并提供更高的回弹性能。当然,弹性层也可为聚氨酯(热塑性聚氨酯、浇注型聚氨酯、混炼型聚氨酯)、热塑性聚酯弹性体、乙烯

‑

辛烯共聚物、乙烯

‑

辛烯嵌段共聚物、乙烯

‑

醋酸乙烯酯共聚物、苯乙烯

‑

丁二烯嵌段共聚物、氢化苯乙烯

‑

丁二烯嵌段共聚物、高苯乙烯橡胶、溴化丁基橡胶、顺丁橡胶、硅橡胶、三元乙丙橡胶、天然橡胶、丁腈橡胶中的一种、两种或两种以上材料制成。

44.进一步,本实用新型中的支撑层可为尼龙、尼龙弹性体、热塑性聚氨酯、环氧树脂、酚醛树脂、聚碳酸酯、聚醚醚酮、聚醚酮酮、abs(丙烯腈

‑

丁二烯

‑

苯乙烯共聚物)中的至少一种;或者为碳纤维、芳纶纤维、玻璃纤维、聚酰亚胺纤维中的至少一种与上述树脂或弹性体中的至少一种复合而成。

45.进一步,如图1和图2所示,鞋底本体的底部还设置有外底5,外底5优选为浇注型聚氨酯材料制成,硬度(邵尔a)62,密度1.20g/cm3,拉伸强度13.4mpa,断裂伸长率632%,直角撕裂强度59.6n/mm,阿克隆磨耗(1.61km)0.03cm3,din磨耗11mm3,耐黄变4级,耐老化4级。外底5具有优异的耐磨性能,贴合设置在鞋底本体的下表面上,能够为鞋底提供优异的止滑性能和耐疲劳、耐磨损的有益效果。此外,外底5整体的厚度非常薄,既可以满足穿着者实际的运动需求,又能够降低鞋底的厚度及重量,实现鞋体轻量化的功能诉求,为穿着者提供更好的穿着体验。

46.本实用新型中还包括一种鞋,其鞋底为以上所述的任意一种可提升助推力的鞋底。

47.本实用新型的可提升助推力的鞋底及鞋具有以下优点:

48.1、鞋底整体具有联动式的力反馈机制,能够将穿着者每一步落地时的能量进行回收,并在蹬地时进行重新释放,从而提升鞋底的助推力;

49.2、鞋底的支撑效果好,且更符合人体足部的运动步态,脚感舒适,同时兼备了良好的弹性性能和适宜的刚度,不会因鞋底刚性过高导致足部和腿部不适;

50.3、减震性能好,能够提供给穿着者更好的缓冲保护;

51.4、稳定性好,能够对人体足部的前掌和足跟提供稳定支撑,防止发生过度内翻或外翻。

52.以上借助具体实施例对本实用新型做了进一步描述,但是应该理解的是,这里具体的描述,不应理解为对本实用新型的实质和范围的限定,本领域内的普通技术人员在阅读本说明书后对上述实施例做出的各种修改,都属于本实用新型所保护的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1