一种具有智能控制功能的正压防护服的制作方法

1.本实用新型涉及一种防护服,特别涉及一种具有智能控制功能的正压防护服。

背景技术:

2.爆发性传染病疫情对人类社会不断提出挑战,从重症急性呼吸综合症(severe acute respiratory syndrome,sars)、h5n1禽流感、h1n1甲型流感以及ebola埃博拉出血热,再到2020年全球爆发的covid

‑

19新冠肺炎,无不对人类生命安全和社会经济发展构成了极大威胁。由于高致病性病原微生物极强的传染性,生物污染环境下作业人员的个体防护问题成为国内外研究重点。

3.随着生物危害事件频繁发生以及高传染性疾病的不时爆发,人们愈发重视传染性病原微生物的危害。生物致病因子之所以引起国内外广泛关注是因为其具有以下特点:其一隐蔽性强,通常无色无味、难以发觉;其二滞后性强,发作具有延迟性,例如sars病毒感染后患者最初几天表现为低烧,与普通感冒没有区别,新冠肺炎感染后平均潜伏期达到14天,甚至出现多例无症状感染者;其三扩散性强,例如可以确定的新冠肺炎传播途径包括直接传播、气溶胶传播和接触传播,传播速度快、危害性大;其四未知性强,基因工程的发展及物种变异使人们很难在短时间内确定生物致病因子的性质,无法迅速采取有效的针对性措施。因此,当发生生物危害时,传统医学方法往往需要经过病原体检测、疫苗预防和药物治疗等多个环节。此时,采取有效的人员物理防护措施至关重要,不仅可以在第一时间保护医护人员、科研人员和普通人群的生命安全,更为阻断病源扩散、有效控制疫情争取了宝贵时间。

4.根据sars、埃博拉病毒和新冠肺炎疫情统计数据分析,期间医护人员的感染数量无法得到有效控制。可见,目前采取的个人防护措施尚未完全达到安全隔离要求,且国内高等级医疗防护装备等重要资源长期短缺。自上世纪80年代起,很多发达国家就已经将高等级的生物安全防护服列入出口管制清单。2015年美国霍尼韦尔公司收购法国斯博瑞恩公司后,宣布不再对我国出口p4级正压防护服,2019年对“欧标”面罩和滤毒罐等关键部件也开始实施禁售。因此,亟需自主研发符合我国国情、安全可靠、成本可控的个体防护用品。

5.正压防护服是防护水平更高的隔离装备,在烈性传染病暴发时应用较广,尤其是能够为重症患者临床治疗以及高致病性微生物科学研究提供安全防护保障。正压个体防护技术是指在个体防护装备与佩戴者之间形成高于大气压的相对正压区间,从而有效阻止颗粒、气溶胶的吸入、沾染,阻止微生物液体渗透。正压防护技术能够大幅度提高防护服的安全性,还能够为穿戴者提供呼吸用的新鲜空气,同时将热量与水蒸气带走,从而显著提高防护服的舒适性。综上所述,在新型高致病性和高传染性微生物不断出现以及生物恐怖事件时有爆发的情势下,如何更好地保护一线医疗人员和防疫领域科研人员的生命健康尤为重要,同时对个体生物防护技术的发展及装备研制提出了更高要求。

6.电动送风式正压防护技术由于依靠服装自身携带风机、电池及过滤单元进行防护服内送风,受防护人员的活动范围不受长管和气源限制。同时防护服可在短时间内完成穿

戴和启动,为受防护人员持续提供较长时间的安全保障。因此,电动送风式正压防护服能够满足爆发性传染病现场布防、突发性公共卫生事件应急救援、病原微生物现场采样、高危环境废弃物处理与消毒等特殊情况的个体防护需求,其高等安全防护性在重症医疗监护和高致病性或未知性病原微生物研究领域具有突出优势。

7.然而,现有电动送风式正压防护服的工作模式单一,只能根据初始设置进行单风量恒速送风,无法根据用户和使用环境需要进行智能化调节,且无法保证防护服内正压环境始终保持在安全稳定工作级别,存在防护服阻隔功能失效的风险。

技术实现要素:

8.针对现有技术存在的问题,本实用新型的目的在于提供一种能够根据用户和实际使用环境需要自动调节正压防护服内正压环境,并稳定保持防护服内正压环境安全稳定的正压防护服。

9.为实现上述目的,本实用新型的具有智能控制功能的正压防护服,包括防护服本体、电动送风装置和显控装置;所述电动送风装置通过送气管路与所述防护服本体的内部连通,所述显控装置设置于所述防护服本体上;

10.所述电动送风装置,用于将过滤后的外部空气送入所述防护服本体内,以在防护服本体内侧与人体之间形成正压环境;

11.所述显控装置,用于显示所述正压防护服的工作参数以及调节所述电动送风装置的工作模式;所述工作模式类型包括智能送风模式和恒速送风模式;所述显控装置与所述电动送风模式通讯连接,能够根据选定的所述工作模式类型控制所述电动送风装置工作时的工作参数;

12.其中,所述电动送风装置包括控制器、风机和压力传感器,在所述电动送风装置选定在所述智能送风模式时,所述控制器能够根据所述压力传感器检测的所述正压环境的压力值自动控制所述风机转速,进而调节所述正压环境的压力值。

13.进一步,在检测到所述正压环境的压力值为+25pa~+250pa时,所述控制器控制风机转速保持恒定;在检测到所述正压环境的压力值小于+25pa时,所述控制器控制风机增速,直至所述正压环境的压力值为+25pa~+250pa;在检测到所述正压环境的压力值大于+250pa时,所述控制器控制风机减速,直至所述正压环境的压力值为+25pa~+250pa

14.进一步,在检测到所述正压环境的压力值为+100pa~+150pa时,所述控制器控制风机转速保持恒定;在检测到所述正压环境的压力值小于+100pa时,所述控制器控制风机增速,直至所述正压环境的压力值为+100pa~+150pa;在检测到所述正压环境的压力值大于+150pa时,所述控制器控制风机减速,直至所述正压环境的压力值为+100pa~+150pa。

15.进一步,所述电动送风装置还包括初级过滤盒和二级过滤盒,外部空气依次经所述初级过滤盒和所述二级过滤盒过滤后向所述防护服本体内头部位置送风。

16.进一步,所述电动送风装置通过送风管与所述防护服本体内连通,所述送风管的进气端与所述电动送风装置的出风口密封连接,所述送风管的出气端与所述防护服本体内头部处的进风口密封连接。

17.进一步,所述防护服本体的头部处设置有气流缓冲夹层,所述气流缓冲夹层上设置有出风口和所述进风口,所述出风口靠近防护服的面屏设置,所述出风口排出的气流能

够排送到所述面屏上形成风幕。

18.进一步,所述压力传感器通过第一采压管与外部大气连通采集大气压力值,所述压力传感器通过第二采压管与所述防护服本体内部连通采集防护服内部的压力值,所述压力传感器检测的所述正压环境的压力值为所述防护服内部的压力值和所述大气压力值的差值。

19.进一步,所述第二采压管的管径小于所述送风管,所述第二采压管经所述送风管伸入所述气流缓冲夹层内,且所述第二采压管的采压口与所述送风管的出气端间隔一定距离,防止气流扰动产生影响。

20.进一步,所述显控装置设置于所述正压防护服本体的腕部,所述显控装置包括显示屏,所述显示屏上能够显示所述正压防护服的工作参数,所述工作参数包括所述正压环境的压力值、电池电量、通讯信号和所述工作模式类型中的一种或多种。

21.进一步,所述显控装置包括报警器,在检测到的电池电量、通讯信号状态、滤芯使用时间、正压环境的压力值中的一种达到预警条件时,所述报警器能够以光信号和/或声信号的方式进行报警。

22.本实用新型的正压防护服在显控装置与电动送风装置的配合下,根据用户的实际使用需求以及外部使用环境的不同对电动送风装置的工作模式以及送风流量进行实时自动调节,便于使用者对正压防护服内正压环境压力值等关键工作参数的监控和调节,能够有效保持防护服内正压环境安全稳定,避免正压防护服内正压过高或过低所造成正压防护服阻隔功能失效的问题。

附图说明

23.为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

24.图1a为本实用新型一实施例的正压防护服的主视示意图;

25.图1b为本实用新型一实施例的正压防护服的后视示意图;

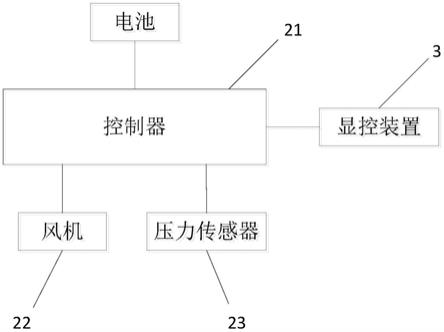

26.图2为本实用新型一实施例的正压防护服的信号控制示意图;

27.图3a为本实用新型一实施例的电动送风装置的内部结构示意图;

28.图3b为本实用新型一实施例的电动送风装置的外部结构示意图;

29.图4为本实用新型一实施例的正压防护服中压力传感器设置方式示意图;

30.图5a为本实用新型一实施例的正压防护服的气流缓冲夹层的示意图;

31.图5b为本实用新型一实施例的正压防护服的头罩出风口的示意图。

具体实施方式

32.下面结合附图来具体描述本实用新型的优选实施例,其中,附图构成本技术一部分,并与本实用新型的实施例一起用于阐释本实用新型的原理,并非用于限定本实用新型的范围。

33.在本实用新型实施例的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语

“

相连”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接,可以是机械连接,也可以是电连接,可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

34.全文中描述使用的术语“顶部”、“底部”、“在

……

上方”、“下”和“在

……

上”是相对于装置的部件的相对位置,例如装置内部的顶部和底部衬底的相对位置。可以理解的是装置是多功能的,与它们在空间中的方位无关。

35.为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本实用新型实施方式作进一步地详细描述。

36.如图1a和图1b所示,本实用新型的具有智能控制功能的正压防护服,包括防护服本体1、电动送风装置2和显控装置3;所述电动送风装置2通过送气管4与所述防护服本体1的内部连通,所述显控装置3设置于所述防护服本体1上。所述电动送风装置2,用于向所述防护服本体1内部送风,以在防护服本体1内侧与人体之间形成正压环境。所述显控装置3,用于显示所述防护服本体1的工作参数以及调节所述电动送风装置2的工作模式;所述工作模式类型包括智能送风模式和恒速送风模式;所述显控装置3与所述电动送风模式通讯连接,能够根据选定的所述工作模式类型控制所述电动送风装置2工作时的工作参数。

37.如图2所示,所述电动送风装置2包括控制器21、风机22和压力传感器23,在所述电动送风装置2选定在所述智能送风模式时,所述控制器21能够根据所述压力传感器23检测的所述正压环境的压力值自动控制所述风机22转速。电动送风装置2的工作模式可以通过显控装置3上的实体按键或者触摸屏上的虚拟按键进行选择。当使用者将电动送风装置2选定在智能送风模式,使用者无需操作就可以实现风机22转速的自动调节,进而实现电动送风装置2向防护服本体1内送风量的实时自动调节。此外,电动送风装置2选定在恒速送风模式时,电动送风装置2按照初始设置抵挡、中档和高档恒速送风,例如在恒速送风模式下根据显控装置3发送的送风指令设置风机的转速,选择低挡送风时,送风流量为最大值的30~50%;选择中档送风送风流量为最大值的60~80%;选择高档送风时,送风流量为最大值即100%。

38.本实用新型的正压防护服在显控装置3与电动送风装置2的配合下,用户可以根据实际使用需求以及外部使用环境的不同对电动送风装置2的工作模式以及送风流量进行实时自动调节,便于使用者对正压防护服内正压环境压力值等关键工作参数的监控和调节,能够有效保持防护服内正压环境安全稳定,避免正压防护服内正压过高或过低所造成正压防护服阻隔功能失效的问题。

39.可选的,在压力传感器23检测到所述正压环境的压力值为+25pa~+250pa时,所述控制器21控制风机22转速保持恒定;在检测到所述正压环境的压力值小于+25pa时,所述控制器21控制风机22增速,直至所述正压环境的压力值为+25pa~+250pa;在检测到所述正压环境的压力值大于+250pa时,所述控制器21控制风机22减速,直至所述正压环境的压力值为+25pa~+250pa。本实施例在压力传感器23和控制器21的配合下可以稳定保持防护服内正压环境的压力值为+25pa~+250pa。防护服本体1内正压力在+25pa~+250pa范围时,既能保证防护服阻止含有各种致病微生物病原体及毒素的颗粒物或者液滴的沾染和渗透,同时能够为穿着者提供呼吸用的新鲜空气并带走热量和水蒸气,进而提高防护水平和舒适性。

40.可选的,在压力传感器23检测到所述正压环境的压力值为+100pa~+150pa时,所

述控制器21控制风机22转速保持恒定;在检测到所述正压环境的压力值小于+100pa时,所述控制器21控制风机22增速,直至所述正压环境的压力值为+100pa~+150pa;在检测到所述正压环境的压力值大于+150pa时,所述控制器21控制风机22减速,直至所述正压环境的压力值为+100pa~+150pa。防护服内正压大小与防护服的阻隔性能与穿着防护服的舒适性以及行动便利性相关。防护服内正压力越大防护服的阻隔性能越强,相反地防护服内充压越大会导致防护服穿着起来过于臃肿,造成穿着者行动不便。需要通过调节防护服内送风方案对二者进行平衡,本实施例为防护服内送风调节的优选方案。防护服本体1内正压力在+100pa~+150pa范围时,能够平衡防护服阻隔性能与穿着者行动便利性,既能保证防护服阻止含有各种致病微生物病原体及毒素的颗粒物或者液滴的沾染和渗透,同时能够为穿着者提供呼吸用的新鲜空气并带走热量和水蒸气,进而提高防护水平、行动便利性以及舒适性。

41.可选的,如图3a和图3b所示,所述电动送风装置2外壳由顶盖、底盖和边框构成,电动送风装置2具有对外部空气进行过滤的过滤盒,外壳内还设置有电池26、控制板27、风机22,控制器21设置在控制板27上。本实施例中过滤盒包括初级过滤盒24和二级过滤盒25,初级过滤盒24安装在电动送风装置2的顶盖上且位于外壳外,初级过滤盒24与风机22的进风口密封连接,二级过滤盒25固定在电动送风装置2的底盖上且位于外壳内,二级过滤盒25与风机22的出风口密封连接,外部空气可以通过初级过滤盒24和二级过滤盒25过滤掉致病微生物病原体及毒素的颗粒物,保证了电动送风装置2送入防护服内的空气安全,采用二级过滤可以提升过滤效果的同时能避免其中一个过滤盒失效而造成阻隔失效的问题。

42.风机22可采用离心式风机,风机的进风口和出风口呈90度布置,相应的初级过滤盒24和二级过滤盒25的中心线相交呈90度,改变外部空气进出电动送风装置2的风向,外部空气由电动送风装置2的顶盖侧进入,经过初级过滤盒24和二级过滤盒25过滤,从电动送风装置2的边框侧接入的送气管4向防护服内头部位置送风。风机22的进风口和出风口以及初级过滤盒24和二级过滤过滤盒25的呈90度角度布置,便于将垂直于背部方向进入的外部空气通过送气管4向防护服头部位置送风。

43.电动送风装置2的进风口在外壳顶盖外侧,电动送风装置2的出风口在外壳边框顶侧,送气管4的进气端与所述电动送风装置2的出风口密封连接,所述送气管4的出气端与所述防护服本体1内头部处的进风口密封连接,通过送气管4将垂直于背部方向进入的外部空气通过送气管4向头部位置送风,电动送风装置2的出风口设置在顶侧便于送气管4和电动送风装置2之间的安装和连接。

44.如图4所示,所述压力传感器23通过第一采压管231与外部大气连通采集大气压力值,所述压力传感器23通过第二采压管232与所述防护服本体1内部连通采集防护服内部的压力值,所述压力传感器23检测的所述正压环境的压力值为所述防护服内部的压力值和所述大气压力值的差值。压力传感器23具有两个采压接口,第一采压管231的一端与压力传感器23的一个采压接口相连,第一采压管231的另一端与外部大气连通以检测外部大气压力。第二采压管232的一端与压力传感器23的另一个采压接口相连,第二采压管232的另一端与防护服内部连通以检测防护服内部的压力值。压力传感器23将检测到的外部大气压力和防护服内部的压力值发送至控制器21,由控制器21计算出防护服内部正压环境的压力值。在压力传感器和控制器21配合下可以实时准确地得到防护服内部正压环境的压力值,为风机

22实时调速提供数据支持,进而保证电动送风装置2调节准确。

45.如图5a和图5b所示,所述防护服本体1的头部处设置有气流缓冲夹层11,所述气流缓冲夹层11上设置有出风口112和所述进风口111,所述出风口112靠近防护服的面屏12设置,所述出风口112排出的气流能够排送到所述面屏12上形成风幕,可以防止面屏12上形成雾气而影响可见度。气流缓冲夹层11采用主体面料制造,其尺寸与防护头罩的水平截面积相等,与防护头罩形成一定高度的相对密闭空间用于进气缓冲,可以有效避免较强气流直接吹拂穿着者头部和面部产生的不利影响,提高穿着者的舒适性。此外,出风口112可以为在气流缓冲夹层11靠近面屏12的边缘均匀设置的多个出气孔,可将气流缓冲夹层11内的气流均匀分配后再送入防护服内部。

46.如图4所示,所述第二采压管232的管径小于所述送气管4,所述第二采压管232经所述送气管4伸入所述气流缓冲夹层11内,且所述第二采压管232的采压口与所述送气管4的出气端间隔一定距离。第二采压管232的采压口前端经过气流缓冲夹层11对气流做缓冲,防止气流扰动对采压点采集压力值形成干扰或者其他不利影响,同时防止对穿着者视觉和行动操作造成影响,提高压力传感器23通过第二采压管232检测到的防护服内部压力值的准确性。

47.优选的,所述显控装置3设置于所述正压防护服本体1的腕部,所述显控装置3包括显示屏,所述显示屏上能够显示所述防护服本体1的工作参数,所述工作参数包括所述正压环境的压力值、电池电量、通讯信号和所述工作模式类型中的一种或多种。显控装置3设置在腕部便于穿着者对各工作参数随时观看和调节。

48.优选的,所述显控装置3包括报警器,在检测到的电池电量、通讯信号状态、滤芯使用时间、正压环境的压力值中的一种达到预警条件时,所述报警器能够以光信号和/或声信号的方式进行报警。

49.例如,当防护服电动送风系统的风机在智能送风或者恒速送风模式下无法正常工作时蜂鸣报警,通知用户及时撤离至安全区。

50.当压力传感器检测的正压环境压力值<25pa时蜂鸣报警,通知用户及时撤离至安全区。

51.当压力传感器检测的正压环境压力值>250pa时蜂鸣报警,通知用户及时撤离至安全区。

52.当电动送风装置的电池的电量低于25%时蜂鸣报警,通知用户及时撤离至安全区并对送风系统进行充电。

53.当显控装置的电池的电量低于25%时蜂鸣报警,通知用户及时撤离至安全区并对显控装置进行充电。

54.当初级过滤盒达到预定工作时长时蜂鸣报警。

55.当二级过滤盒达到预定工作时长时蜂鸣报警。

56.正压防护服可以设置上述7级报警,并且根据危险程度、发生概率等因素设置有优先级排序,能够有效提示穿着者及时撤离至安全区域。

57.本实用新型的正压防护服的主体面料具有优良的机械强度、生物阻隔性、液体阻隔性、气密性、耐磨性、阻燃性和抗静电性等指标,能够为穿着者躯干、手臂和腿部提供安全可靠的防护保障。在保证防护性能的前提下,尽量选用透湿量高、单位面积质量小、质地轻

柔且无皮肤刺激性的面料,为穿着者提供舒适的服用体验。

58.防护服本体下肢设置有单向排气阀13,用于防护服内部气体的排出。单向排气阀自身密封性好且动作迅速、安全可靠,从防护服内部向环境排气时能够完全阻止外部气体逆向流入。

59.防护服本体上还设置有柔性气密拉链14,作为穿着者进入和离开防护服的机械接口。根据防护服功能、接口及功效学设计要求,将其布置于服装正面左侧并避开人面部,既便于右手单手完成拉合与拉开操作,又不会对穿着者观察视野造成干扰。所述气密拉链14采用溶合胶双面粘合技术加固拉链连接处的密闭性,拉链面平整光滑并且增加了一层热压胶膜,可以有效避免拉齿直接暴露,同时使拉链具有防水性,拉链头设置内部卡锁结构防止其意外滑动,并采用安全帽盖增加了气体流出阻力。

60.所述正压防护服选用高分子复合材料作为服装主体面料,并可以采用聚四氟乙烯+ptfe双膜、高强涤纶丝+ptfe膜以及芳纶+高强粘胶+ptfe膜等方案。

61.所述织物以聚四氟乙烯纤维和高强涤纶丝原料,结合了优化的织物组织结构设计,赋予了面料优越的化学稳定性以及更高的抗撕裂和断裂强力,同时在织物处理过程中添加永久性阻燃剂并进行防水加工和抗静电处理,大幅提升了面料阻燃性、抗污性和抗静电性。

62.所述ptfe膜是以聚四氟乙烯为原料,采用特殊工艺经压延、挤出和双向拉伸制成的微孔性薄膜(平均孔径0.2μm),能够有效阻隔病原微生物和生物气溶胶的侵入,仅允许水蒸气(0.0003μm~0.0004μm)通过,但不允许水滴(20μm~100μm)通过,因此具有良好的防护性、防水性和透气性。

63.所述防护服面料采用正反两面热塑超薄ptfe膜设计,既能够提升面料的阻隔性,又能够有效降低成品的克重,同时可避免极端情况下外层膜破坏而导致服装直接失去防护功能的风险。

64.本实用新型的正压防护服结合上述面料制造工艺以及上述电动送风装置智能调节方案,能够有效保持防护服内正压环境的安全稳定,且照顾到穿着者行动便利性,提高了穿着正压防护服的安全性和舒适性。

65.术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或隐含所指示的技术特征的数量。由此,限定的“第一”、“第二”的特征可以明示或隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。

66.以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1