具有训练功能的鞋的制作方法

1.本实用新型涉及鞋的技术领域,尤其涉及一种具有训练功能的鞋。

背景技术:

2.核心力量训练是人体的中间环节,中间环节指的是肩关节以下、髋关节以上包括骨盆在内的区域,是由腰、骨盆、髋关节形成的一个整体,包含29块肌肉。核心肌肉群担负着稳定重心、传导力量等作用,是整体发力的主要环节,对上下肢的活动、用力起着承上启下的枢纽作用。强有力的核心肌肉群,对运动中的身体姿势、运动技能和专项技术动作起着稳定和支持作用。所以,凡是姿态优美挺拔、身体控制力和平衡力强的人,核心肌肉群肯定受过很好的训练。

3.现有技术中,通过减少稳定表面积和接触点来实现“不稳定”,引起更大的反应,以增加核心肌肉组织的力量来维持平衡和脊柱稳定性,需要动员更多的肌肉,尤其是在核心部位,提高姿态控制的能力,减少肌肉骨骼损伤的复发,提高神经系统对运动系统的控制能力,增加肌肉激活数量,有助于运动单位的募集,提升姿势控制能力,稳定重心,提高动态和静态的平衡能力,改善本体感觉,改善下肢肌力。

4.随着消费者训练意识的不断提升,以及对训练装备需求的日益增加,设计一种具有训练功能的运动鞋已成为发展趋势。目前市场上常见的具有训练功能的运动鞋为负跟鞋,其设计初衷是模仿上坡行走,以增强和锻炼躯干和下肢肌肉力量。普通运动鞋鞋跟比鞋头高约1.5cm,负跟鞋鞋头比鞋跟高约1.5cm,直立时其可产生大约10

°

的背屈。负跟鞋的作用原理是强制人体重心后移,让人体重心位置和脊柱接近,使脊柱保持挺拔的姿势,能够实现姿势矫正、增加燃脂、功能锻炼等功能。但是,现有的负跟鞋仍然存在一些缺陷:设计构造简单、功能单一、穿着舒适度差,不适用于日常穿着,训练效果不佳,而且在穿着训练过程中无法维持自身平衡,容易受伤。

技术实现要素:

5.为解决背景技术中提及的传统负跟鞋结构简单、功能单一、穿着舒适度差的技术问题,提供一种具有训练功能的鞋,通过日常穿着即可达到训练的效果,提高人体能量消耗。

6.为实现上述目的,本实用新型的具有训练功能的鞋的具体技术方案如下:

7.一种具有训练功能的鞋,包括鞋面和鞋底本体,鞋底本体包括中底和大底,中底和大底之间设置有非稳定结构,中底、非稳定结构和大底层叠设置以形成鞋底本体,足部与鞋底本体接触时,非稳定结构受力挤压产生形体变化,以实现足部与鞋底本体非平稳接触。

8.进一步,非稳定结构设置在鞋底本体的前掌部位。

9.进一步,鞋底本体的前掌部位最大厚度大于鞋底本体的足跟部位最大厚度。

10.进一步,鞋底本体的前掌部位最大厚度与鞋底本体的足跟部位最大厚度的差值范围为10mm~20mm。

11.进一步,中底和非稳定结构之间设置支撑板,支撑板延伸至鞋底本体的中足部位设置。

12.进一步,支撑板包括承托部和支撑部,承托部和支撑部相连形成非稳定结构的安装位,支撑部限制非稳定结构在鞋底本体内沿鞋底本体长度方向的移动。

13.进一步,支撑板还包括抗扭转部,抗扭转部设置在中足部位,以防足弓区域发生内旋或外旋。

14.进一步,非稳定结构为气囊。

15.进一步,气囊包括第一贴合部和第二贴合部,支撑部包括第一支撑部和第二支撑部,第一贴合部和第一支撑部相抵,第二贴合部和第二支撑部相抵,第一支撑部和第二支撑部以限制第一贴合部和第二贴合部沿鞋底本体长度方向移动。

16.进一步,气囊还包括第一侧部贴合部和第二侧部贴合部,大底包括第一本体,第一本体的两侧设置第一固定部,第一侧部贴合部第二侧部贴合部分别和第一固定部相贴合,第一固定部延伸至中底的侧壁,以避免气囊的形体位移。

17.进一步,第一本体上设置第一承托结构和第二承托结构,第一承托结构承托气囊的第一贴合部,第二承托结构承托气囊的第二贴合部。

18.进一步,第一承托结构和第二承托结构的硬度小于第一固定部和第二固定部的硬度,以使穿着者沿鞋底本体的长度方向移动和行走。

19.进一步,大底还包括第二本体,第二本体和第一本体相连,第二本体的两侧设置有第二固定部,第二固定部和中底足跟部位的两侧贴合设置。

20.进一步,第一固定部和第二固定部包括至少一个倒v字型支撑件,以支撑和保护足部。

21.进一步,第二本体的中部设置为中空结构。

22.本实用新型的具有训练功能的鞋具有以下优点:

23.本实用新型提供的具有训练功能的鞋,将波速球的概念引入至运动鞋中,从而实现不稳定效果,通过日常穿着达到训练的功效,并能提高人体能量消耗。

附图说明

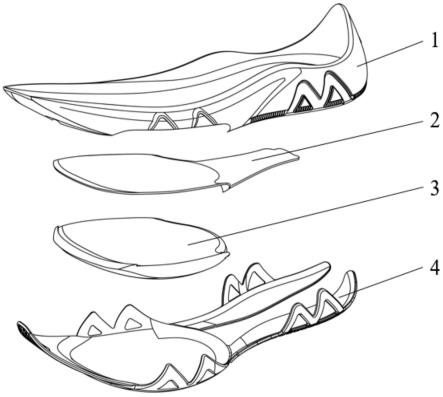

24.图1为本实用新型的具有训练功能的鞋的爆炸示意图;

25.图2为本实用新型的具有训练功能的鞋整体结构示意图;

26.图3为本实用新型的具有训练功能的鞋中的中底的结构示意图;

27.图4为本实用新型的具有训练功能的鞋中的支撑板的结构示意图;

28.图5为本实用新型的具有训练功能的鞋中的支撑板的俯视图;

29.图6为本实用新型的具有训练功能的鞋中的支撑板的仰视图;

30.图7为本实用新型的具有训练功能的鞋中的气囊的结构示意图;

31.图8为本实用新型的具有训练功能的鞋中的气囊的俯视图;

32.图9为本实用新型的具有训练功能的鞋中的气囊的侧视图;

33.图10为本实用新型的具有训练功能的鞋中大底的结构示意图;

34.图11为本实用新型实施例中气压不同的具有训练功能的鞋和标准鞋步行和静态站立时的下肢稳定性及足底压力变化情况仿真示意图;

35.图12为本实用新型实施例中气压不同的具有训练功能的鞋和标准鞋步行和静态站立时的下肢稳定性及足底压力测试结果仿真示意图。

具体实施方式

36.为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

37.下面所描述的本实用新型不同实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互结合。

38.下面参照附图1至附图12描述本实用新型的具有训练功能的鞋。

39.波速球又被称作半圆平衡球,是一种锻炼平衡力的器材。类似于将一个完整的健身球分为两半,在平面上安装一个底座,波速球具有两面,每一面都可以辅助健身,波速球主要对核心肌群进行强化,能够锻炼至胸肌、肩部肌肉和腹部肌肉等。本实用新型提供的具有训练功能的鞋将波速球的概念引入至鞋中,从而实现不稳定功效,通过日常穿着达到训练的功效,并且提高人体能量消耗。

40.本实用新型提供一种具有训练功能的鞋,包括鞋面和鞋底本体,鞋底本体包括前掌部位、中足部位和足跟部位,其中,前掌部位为鞋底本体对应人体足部前脚掌的部位,中足部位为鞋底本体对应人体足部足弓区域的部位,足跟部位为鞋底本体对应人体足部脚跟的部位。

41.如图1和图2所示,鞋底本体包括中底1、支撑板2、非稳定结构和大底4,中底1、支撑板2、非稳定结构和大底4层叠设置,多层粘合以形成鞋底本体。非稳定结构相当于波速球的作用,足部与鞋底本体接触时,非稳定结构受力挤压产生形体变化,以实现足部与鞋底本体非平稳接触。

42.进一步,非稳定结构可以设置在鞋底本体的前掌部位,鞋底本体的前掌部位最大厚度大于鞋底本体的足跟部位最大厚度。由于负跟鞋在日常使用过程中可以起到增强和锻炼躯干和下肢肌肉力量的作用。因此本实用新型提供的具有训练功能的鞋可以同时增强和锻炼人体的核心力量,达到日常穿着即可实现训练的目的。

43.具体的,鞋底本体前掌部位的最大厚度大于鞋底本体足跟部位最大厚度才能实现负跟鞋的训练效果,通过日常穿着即可达到锻炼的效果。作为优选的实施例,鞋底本体组合之后的厚度差特征主要按照以下数值参考,前掌部位最大厚度为20mm至50mm,足跟部位最大厚度为20mm至50mm,鞋底本体的前掌部位最大厚度与鞋底本体的足跟部位最大厚度的差值范围设定为10mm至20mm。当然,可以理解的是,上述数值的设定仅以上述参数做限定,最大厚度是指沿着鞋底本体的大底4延伸至中底1的方向,称之为厚度。因此,使用者穿着鞋底本体,前掌部位要高于足跟部位,强制人体重心后移,让人体重心位置和脊柱接近,使脊柱保持挺拔的姿势,能够实现姿势矫正、增加燃脂、功能锻炼等功能。

44.如图3所示,中底1设置在鞋底本体的最上层,中底1和足部脚底相接触,因此,中底1可采用超临界珠粒发泡材料制成,超临界珠粒发泡材料可以为尼龙弹性体、热塑性聚氨

酯、聚醚酯弹性体中的一种。材料特征为硬度(asker c)42

±

3,密度为0.10-0.14g/cm3,回弹率为75%-85%,减震性(peak g)为6-12。材料轻质柔软有弹性,在跑动过程中,可为人体足部的中足部位至前掌部位提供极好的减震和回弹效果。当然,可以理解的是,中底1也可采用尼龙弹性体、热塑性聚氨酯(包含芳香族型和脂肪族型)、浇注型聚氨酯、混炼型聚氨酯、热塑性聚醚酯弹性体、乙烯-辛烯共聚物、乙烯-辛烯嵌段共聚物、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物、苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物、氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物、高苯乙烯橡胶、溴化丁基橡胶、顺丁橡胶、硅橡胶、三元乙丙橡胶、天然橡胶、异戊橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶中的一种、两种或两种以上材料,通过超临界发泡或者化学发泡制得。

45.如图4至图6所示,支撑板2包括承托部21和支撑部,承托部21和支撑部相连形成非稳定结构的安装位,支撑部限制非稳定结构在鞋底本体内沿鞋底本体长度方向的移动。承托部21的底面和非稳定结构相贴合,支撑板2的承托部21为具有平面的板状结构,承托部21和非稳定结构相贴合以实现对足部的支撑。作为优选的实施例,承托部21和非稳定结构的形状相适配,承托部21与非稳定结构的上表面相贴合,能够有效保证前掌部位在穿着时的舒适性。当然,可以理解的是承托部21相当于波速球的支撑底座,承托部21下方设置的非稳定结构相当于波速球的不稳定球体,足部和承托部21相接触,以使非稳定结构处于非稳定状态,从而达到训练的效果。

46.作为优选的实施例,支撑板2的承托部21需要对非稳定结构起到支撑作用,因此,支撑板2一般选用硬质材料制成。其特征为邵氏d硬度为50-95,采用其他硬质材料制成的支撑板2件,材质可以设定为酚醛树脂或热塑性树脂,热塑性聚氨酯、聚碳酸酯、聚甲基丙烯酸甲酯、尼龙弹性体、聚醚酯弹性体、聚酮、聚醚醚酮、聚醚酮酮、聚醚砜、聚苯硫醚、abs(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)及其与无机填料或长纤维或短纤维所形成的复合材料。

47.当然,可以理解的是,支撑板2的承托部21和支撑部为一体成型,沿鞋底本体长度方向的承托部21的两端设置有第一支撑部23和第二支撑部24,第一支撑部23和第二支撑部24分别设置在承托部21的前端和后端,前端置于前掌部位,后端置于中足部位,以使支撑板2和非稳定结构相抵接,从而实现限制非稳定结构沿鞋底本体长度方向的移动。

48.作为优选的实施例,第一支撑部23和第二支撑部24的结构分别和非稳定结构的前端和后端相适配,以使支撑板2和非稳定结构相抵接。

49.进一步,支撑板2还包括抗扭转部22,抗扭转部22设置在中足部位,保证在训练过程中,防止足弓区域发生过大的内旋或外旋,能够起到更好的稳定、抗扭转效果。抗扭转部22的结构为长条形板状结构,抗扭转部22的端部止于中足部位设置,且抗扭转部22的两侧设置内凹弧线,以使鞋底本体保证轻量化设计的同时又能防止足部在训练过程中产生较大的内旋或外旋。

50.作为优选的实施例,非稳定结构为气囊3,当然,可以理解的是,非稳定结构还可以设置为其他的结构,例如非稳定结构还可以充斥流动性液体或凝胶冰,也可实现非稳定结构的不稳定性。下面以非稳定结构为气囊3作为实施例进行阐述。

51.如图7至图9所示,气囊3的形状和承托部21的形状相适配,以使气囊3的两端和承托部21的前端和后端相抵接。气囊3包括第一贴合部33和第二贴合部31,支撑部包括第一支撑部23和第二支撑部24,第一贴合部33和第一支撑部23相抵,第二贴合部31和第二支撑部24相抵,第一支撑部23和第二支撑部24以限制第一贴合部33和第二贴合部31沿鞋底本体长

度方向移动。

52.具体的,第一贴合部33设置在前掌部位的前端,第二贴合部31设置在前掌部位的后端,第一贴合部33为沿支撑板2方向设置的第一装配槽,第一支撑部23的前端为圆弧形,以使第一支撑部23的前端和装配槽卡接,第一支撑部23和第一贴合部33相抵。第二贴合部31设置为圆弧形端面,第二支撑部24设置在支撑板2的底面,第二支撑部24为第二装配槽,第二装配槽和第二贴合部31的端面相抵,以使气囊3的前端和后端分别与支撑板2的前端和后端相抵,避免气囊3产生过多的形态位移。

53.进一步,气囊3的两侧设置第一侧部贴合部32和第二侧部贴合部34,第一侧部贴合部32和第二侧部贴合部34分别和大底4相贴合,大底4上设置的支撑结构延伸至中底1,将气囊3完全包裹,以提供支撑性和稳定性。第一侧部贴合部32和第二侧部贴合部34以及第一贴合部33和第二贴合部31的厚度大于气囊3其他位置的厚度,通过前后左右的四个贴合部件,保证气囊3能够在前掌下方提供较为合理的不稳定训练效果,避免过多的形体位移,导致气囊3下侧支撑面面积变大,影响不稳定训练效果。

54.进一步,气囊3内部注入的气体可以根据训练程度进行调整,调节气囊3的囊体内压强,从而到达不同的训练效果,气压越大,囊体越鼓,与地面的接触越少,越能提供不稳定的效果。

55.进一步,气囊3的材质为热塑性聚氨酯、尼龙、聚乙烯、聚丙烯、乙烯-辛烯共聚物、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物、乙烯/乙烯醇共聚物其中一种或者几种的多层共挤工艺制备二层,气囊3的特征为气压为0.01-0.15mpa,气囊3的壁厚为0.1-2.0mm,气囊3充气后的最大厚度为5-40mm。

56.如图10所示,大底4置于鞋底本体的最下层,与地面相接触,大底4可采用浇注型聚氨酯材料制成,也可以采用尼龙弹性体、热塑性聚氨酯(包含芳香族型和脂肪族型)、浇注型聚氨酯、混炼型聚氨酯、热塑性聚醚酯弹性体、乙烯-辛烯共聚物、乙烯-辛烯嵌段共聚物、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物、苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物、氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物、高苯乙烯橡胶、溴化丁基橡胶、顺丁橡胶、硅橡胶、三元乙丙橡胶、天然橡胶、异戊橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶中的一种、两种或两种以上材料制成。

57.进一步,大底4包括第一本体和第二本体,第一本体和第二本体相连,第一本体和第二本体为一体成型。第一本体设置在前掌部位,第二本体设置在中足部位和足跟部位。第一本体上设置有第一承托结构49和第二承托结构410,第一承托结构49设置在前掌部位的前端,第二承托结构410设置在前掌部位的后端,气囊3与大底4相贴合。气囊3的第一边缘设置在前掌部位的前端,气囊3的第二边缘设置在前掌部位的后端。气囊3的第一边缘和第一承托结构49相接触,从而实现第一承托结构49支撑气囊3的第一边缘。气囊3的第二边缘和第二承托结构410相接触,从而实现第二承托结构410支撑气囊3的第二边缘,以使气囊3的上下表面通过支撑板2和大底4包裹在鞋底本体内。

58.进一步,第一本体的相对两侧壁分别设置第一支撑件41、第二支撑件42、第三支撑件47和第四支撑件48,第一支撑件41、第二支撑件42、第三支撑件47和第四支撑件48分别沿大底4的侧壁向中底1方向设置,与中底1的侧壁相贴合,以形成鞋底本体。第一支撑件41和第二支撑件42与气囊3的第一侧部贴合部32相贴合,第三支撑件47和第四支撑件48与气囊3的第二侧部贴合部34相结合,以使第一支撑件41、第二支撑件42、第三支撑件47和第四支撑

件48将气囊3包裹在鞋底本体内,以提供鞋底本体的支撑性和稳定性。

59.作为优选实施例,第一支撑件41、第二支撑件42、第三支撑件47和第四支撑件48对称设置在大底4的相对两侧壁,第一支撑件41、第二支撑件42、第三支撑件47和第四支撑件48为倒v字型结构,中底1的侧壁设置第一凹槽11和第二凹槽12,第一凹槽11和第二凹槽12的设置位置和第一支撑件41、第二支撑件42、第三支撑件47和第四支撑件48相对应,同样地,第一凹槽11和第二凹槽12的形状也为倒v字型结构,以使第一支撑件41、第二支撑件42、第三支撑件47和第四支撑件48分别和第一凹槽11、第二凹槽12相贴合。倒v字型结构的支撑件既能起到有力的支撑,又能保证轻量性,这四个支撑件能够保证气囊3在前掌左右侧不发生太大的移位,从而促使其气囊3压力很好的聚集在前掌下侧,提供不稳定的训练状态。

60.进一步,第一支撑件41、第二支撑件42、第三支撑件47和第四支撑件48的硬度均大于第一承托结构49和第二承托结构410,便于穿着者沿前后方向移动和行走。

61.进一步,第二本体设置在大底4的足跟部位,第二本体的相对两侧壁设置第五支撑件43、第六支撑件44、第七支撑件45和第八支撑件46,第五支撑件43、第六支撑件44、第七支撑件45和第八支撑件46为倒v字型结构,中底1的侧壁设置第三凹槽13,第三凹槽13的设置位置和第五支撑件43、第六支撑件44、第七支撑件45和第八支撑件46相对应,以使第五支撑件43、第六支撑件44、第七支撑件45和第八支撑件46和第三凹槽13相贴合,同样地,固定槽的形状也为倒v字型结构,起到支撑保护的作用,又减轻支撑件的重量。

62.进一步,第二本体的中部设置为中空结构,以减轻鞋底本体的重量同时又能提高使用者足部的灵活度。

63.如图11和图12所示,对本实用新型提供的一种鞋设计实验方案:

64.①

测试目的:气囊3的气压为0.02mpa和0.03mpa,对比两款气压不同的具有训练功能的鞋,与标准鞋步行和静态站立时的下肢稳定性及足底压力变化情况。

65.②

受试者:招募数名普通大众us7脚码女性受试者作为被试对象。

66.③

实验器材:rsscan足底压力平板和noraxon表面肌电。

67.④

实验步骤:受试者以自然步行速度通过计时器和足底压力平板,同时采集足底压力和肌电数据。每双鞋步行三次,使用计时器控制三次步行之间速度,使之差异最小化,之后在足底压力平板上执行单脚睁眼站立120s的静态疲劳试验。通过生物力学测试对比具有训练功能的鞋及常规鞋对比,结果如下:

68.如图12所示,cop指标(左右、前后):bosu0.03》bosu0.02》normal,cop指center of pressure,代表了人体压力重心的变化情况,波动越大代表越不稳定。cop行进距离:bosu0.03》bosu0.02》normal,行进距离越大越不稳定。椭圆面积、半径:bosu0.03》bosu0.02》normal,椭圆面积越大越不稳定。

69.由于具有训练功能的鞋前高后底,导致支撑中后期需要额外动用更多的肌纤维来过渡到蹬伸,前掌高度预计标准鞋<气压小的鞋《气压大的鞋,因此气压大的鞋需要动用比前两双鞋更多的肌纤维来维持步伐。气压大的具有训练功能的鞋在蹬伸时需要更多的腓肠肌内侧肌纤维参与工作,意味着腓肠肌在步行后期需要消耗更多的能量。

70.本实用新型提供的具有训练功能的鞋,将波速球的概念引入至运动鞋中,从而实现不稳定效果,通过日常穿着达到训练的功效,并能提高人体能量消耗。

71.可以理解,本实用新型是通过一些实施例进行描述的,本领域技术人员知悉的,在

不脱离本实用新型的精神和范围的情况下,可以对这些特征和实施例进行各种改变或等效替换。另外,在本实用新型的教导下,可以对这些特征和实施例进行修改以适应具体的情况及材料而不会脱离本实用新型的精神和范围。因此,本实用新型不受此处所公开的具体实施例的限制,所有落入本技术的权利要求范围内的实施例都属于本实用新型所保护的范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1