用于骑行的可穿戴式设备的制作方法

1.本技术涉及骑行服设计技术领域,特别涉及一种用于骑行的可穿戴式设备。

背景技术:

2.近年来,随着汽车智能驾驶技术的快速发展,智驾系统已逐渐成为汽车的常规配置。越来越多的汽车开始利用光学系统和雷达来实现自动驾驶,让汽车用户在驾驶过程中不再需要注意力全程高度集中,在这一应用过程中,汽车用户也逐渐接受并依赖智能驾驶系统。

3.相关技术中,车载雷达大部分是通过电磁波在金属角上产生回波来检测前后方是否有物体,从而通过识别保障前后方人/物的安全。

4.然而,针对于这一技术,当通过车载雷达检测前后方是否有物体时,由于摩托车及自行车体形较小,而且大部分车型的表面覆盖件都是塑料材质,因此,雷达检测性能会被限制,从而无法准确的识别出前后方的物体,进而影响骑行者安全,亟需进行改善。

技术实现要素:

5.本技术提供一种用于骑行的可穿戴式设备,以解决相关技术中的摩托车和自行车因费用、安装位置和美观性等问题无法对其进行增加识别装置,从而影响用户骑行安全的问题。

6.本技术第一方面提供一种用于骑行的可穿戴式设备,包括:可穿戴式本体,所述可穿戴式本体包括骑行提醒区域;设置于所述骑行提醒区域上的第一魔术贴;第一金属反射条,所述第一金属反射条粘合于所述第一魔术贴上,所述金属反射条对后方用户发出的灯光提醒呈现反射作用,将当前用户的实际位置提醒给所述后方用户。

7.根据上述技术手段,通过在用户常穿戴的骑行服上增加反射装置来增强汽车雷达对用户的识别能力并提升原有的保护能力,保障了用户的骑行安全。

8.进一步地,上述的用于骑行的可穿戴式设备,还包括:设置于所述可穿戴式本体两侧位置的第二魔术贴和第三魔术贴;第二金属反射条,所述第二金属反射条粘合于所述第二魔术贴上;第三金属反射条,所述第三金属反射条粘合于所述第三魔术贴上;其中,所述第二金属反射条和所述第三金属反射条对两侧用户发出的灯光提醒呈现反射作用,将当前用户的实际位置提醒给所述两侧用户。

9.根据上述技术手段,提高了用户在夜间行驶时可供后方或两侧车辆大灯照射的反光能力,从而提高用户骑行的安全性。

10.进一步地,所述第一金属反射条、第二金属反射条和所述第三金属反射条均包括:包裹金属反射条的表面保护层;设置于所述表面保护层下方的铝基材层;设置于所述铝基材层下方的粘合层,所述粘合层用于与魔术贴进行粘合。

11.根据上述技术手段,避免了反射金属条在日常使用中因置振子被磨损、雨水破坏等原因而导致反射能力减弱的问题。

12.进一步地,所述第一金属反射条、第二金属反射条和所述第三金属反射条还包括:设置于所述表面保护层和所述铝基材层之间设置有完全相同的第一l型振子和第二l型振子,其中,所述第一l型振子和所述第二l型振子的顶点相向,所述第一l型振子和所述第二l型振子对应的振臂平行,且所述第一l型振子和所述第二l型振子成对角对称。

13.根据上述技术手段,有效增加了反射金属条对雷达信号的反射能力。

14.进一步地,所述第一l型振子和第二l型振子均由金属薄膜组成。

15.根据上述技术手段,有效的提升了雷达识别的准确性。进一步地,在本技术的一个中,所述表面保护层为反光薄膜。

16.根据上述技术手段,通过反光薄膜,有效的提升了用户在夜间行驶时对于侧方或后方来车的反射提醒功能,避免了反射金属条在日常使用中因置振子被磨损、雨水破坏等原因而导致反射能力减弱的问题。

17.进一步地,所述第一金属反射条、第二金属反射条和所述第三金属反射条均设置形成工形。

18.根据上述技术手段,有利于增大有效反射范围以保证后方汽车对用户的探测效果,并有效增加了反射金属条对雷达信号的反射能力。

19.进一步地,所述可穿戴式本体采用弹性面料制成。

20.根据上述技术手段,可以在用户骑行服上提升保护性能的同时增加用户穿戴的舒适性,有利于用户对于骑行服的接收与认可。

21.进一步地,所述可穿戴式本体设置有按照预设规律排列的多个透气孔。

22.根据上述技术手段,可以在用户骑行服上提升保护性能的同时增加用户穿戴的舒适性,有利于用户对于骑行服的接收与认可。

23.进一步地,所述可穿戴式本体包括骑行衣服、骑行头盔、骑行裤子。

24.根据上述技术手段,增大了用户的可穿戴范围,提高了骑行的安全性。

25.本技术用于骑行的可穿戴式设备可以通过可穿戴式本体,第一魔术贴和第一金属反射条,在对于用户的后方来车时通过金属反射条对后方用户发出的灯光提醒呈现反射作用,并将当前用户的实际位置提醒给后方用户,保障了用户骑行的安全性。由此,解决了相关技术中的摩托车和自行车因费用、安装位置和美观性等问题无法对其进行增加识别装置,从而影响用户骑行安全的问题。

26.本技术附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本技术的实践了解到。

附图说明

27.本技术上述的和/或附加的方面和优点从下面结合附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:

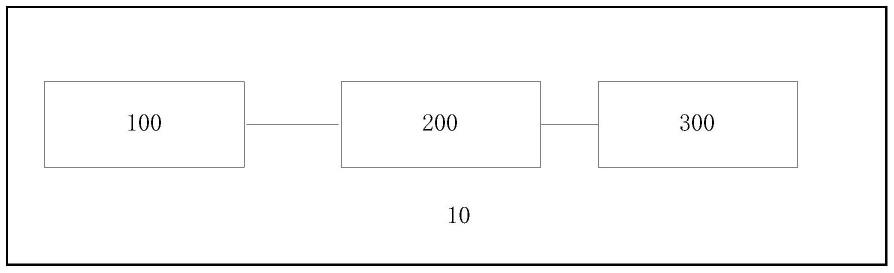

28.图1为根据本技术实施例提供的一种用于骑行的可穿戴式设备的方框示意图;

29.图2为根据本技术一个实施例提供的骑行服背部及侧面金属反射条安装示意图;

30.图3为根据本技术一个实施例提供的安装在图1示意位置处的可拆卸反射金属条结构示意图。

31.附图标记:10-可穿戴式设备;100-可穿戴式本体、200-第一魔术贴、300-第一金属

反射条。

具体实施方式

32.下面详细描述本技术的实施例,实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本技术,而不能理解为对本技术的限制。

33.下面参考附图描述本技术实施例的用于骑行的可穿戴式设备。针对上述背景技术中提到的解决了相关技术中的摩托车和自行车因费用、安装位置和美观性等问题无法对其进行增加识别装置,从而影响用户骑行安全的问题,本技术提供了一种用于骑行的可穿戴式设备,通过可穿戴式本体,第一魔术贴和第一金属反射条,在对于用户的后方来车时通过金属反射条对后方用户发出的灯光提醒呈现反射作用,并将当前用户的实际位置提醒给后方用户,通过对用户骑行的可穿戴式设备增加反射装置来增强汽车雷达对用户的识别能力,保障了用户骑行的安全性。由此,解决了相关技术中的摩托车和自行车因费用、安装位置和美观性等问题无法对其进行增加识别装置,从而影响用户骑行安全的问题。

34.具体而言,图1为本技术实施例所提供的一种用于骑行的可穿戴式设备的方框示意图。

35.如图1所示,该用于骑行的可穿戴式设备10包括:可穿戴式本体100、第一魔术贴200 和第一金属反射条300。

36.其中,可穿戴式本体100包括骑行提醒区域;第一魔术贴200设置于骑行提醒区域上;第一金属反射条300,粘合于第一魔术贴200上,金属反射条300对后方用户发出的灯光提醒呈现反射作用,将当前用户的实际位置提醒给后方用户。

37.具体地,如图2的位置1所示,本技术实施例中的可穿戴式本体100包括骑行提醒区域,在骑行提醒区域进行预留第一魔术贴200的位置,并在魔术贴处搭配相应的金属反射条,即在第一魔术贴200的位置处搭配第一金属反射条300。其中,第一魔术贴200的位置如图3的位置1所示,由反射金属条粘合层固定于金属反射条背部,通过金属反射条的安装,可以使后方车辆逼近前方骑行用户时,增强车辆前雷达对前方骑行用户的探测能力,更有利于准确触发智能驾驶系统中前向碰撞预警及前向紧急制动功能,以保证用户的骑行安全。其中,为便于提醒区域的反射金属条方便安装及拆卸以减少金属条日常使用的损耗,本技术实施例可以采用可拆卸的金属反射条,在用户不需要金属反射条或者清洗骑行服时可以将金属反射条拆卸,以减少金属反射条日常使用的损耗。

38.可选地,为了满足用户穿戴骑行服的舒适性及可接受性,本技术实施例可以将用户所穿戴的骑行服采用弹性面料制成,并且在骑行服上设置有按照预设规律排列的多个透气孔,以确保用户在骑行过程中穿着的舒适性,使用户有一个良好的骑行体验。

39.需要说明的是,本技术实施例的可穿戴本体不限于骑行衣服,还可以包括如骑行头盔、骑行裤子等可以骑行穿戴的服饰,在此不做具体限定。

40.可选地,在本技术的一个实施例中,上述的用于骑行的可穿戴式设备10,还包括:设置于可穿戴式本体两侧位置的第二魔术贴和第三魔术贴;第二金属反射条,第二金属反射条粘合于第二魔术贴上;第三金属反射条,第三金属反射条粘合于第三魔术贴上;其中,第二金属反射条和第三金属反射条对两侧用户发出的灯光提醒呈现反射作用,将当前用户

的实际位置提醒给两侧用户。

41.具体地,如图2的位置2所示,本技术实施例的可穿戴式设备所预留的魔术贴的位置还包括衣服本体两侧位置的可拆卸的第二魔术贴和第三魔术贴,以便于侧位金属反射条的安装及拆卸。其中,第二魔术贴和第三魔术贴分别搭配相应的第二金属反射条和第三金属反射条,以确保侧方来车时保障用户的骑行安全。

42.具体而言,当用户与车辆并行、用户骑行超过车辆或者被车辆超过时,由于骑行者的骑姿会将安装于衣服两侧的第二金属反射条和第三金属反射条暴露于车辆角雷达的探测范围内,从而保证了车辆侧方位对用户骑行的探测效果,且第二金属反射条和第三金属反射条会对两侧车辆用户发出的灯光提醒呈反射作用,更有利于准确的触发智能驾驶系统中的并线辅助功能相关预警,使车辆内驾驶员注意到前方的骑行用户,为骑行者安全提供进一步保证。

43.可选地,本技术实施例可以将第一金属反射条、第二金属反射条和第三金属反射条均设置形成工形,从而可以增大有效的反射范围以保证后方和侧方车辆对用户骑行的探测结果,提高了用户骑行的安全性。

44.可选地,在本技术的一个实施例中,第一金属反射条、第二金属反射条和第三金属反射条均包括:包裹金属反射条的表面保护层;设置于表面保护层下方的铝基材层;设置于铝基材层下方的粘合层,粘合层用于与魔术贴进行粘合。

45.可选地,在本技术的一个实施例中,第一金属反射条、第二金属反射条和第三金属反射条还包括:设置于表面保护层和铝基材层之间设置有完全相同的第一l型振子和第二l 型振子,其中,第一l型振子和第二l型振子的顶点相向,第一l型振子和第二l型振子对应的振臂平行,且第一l型振子和第二l型振子成对角对称。

46.具体地,本技术实施例中设置于可穿戴本10体上的第一金属反射条、第二金属反射条和第三金属反射条,如图3的位置2所示,其设计从上至下均包括包裹于金属反射条的表面保护层、设置于表面层下方的铝基材层以及设置于铝基材层下方的粘合层。

47.可选地,为避免金属反射条在日常使用中因置振子被磨损及雨水破坏等原因而导致反射能力减弱的问题,表面保护层采用反光薄膜来包裹金属反射条,同时还可以使用户在夜间骑行时提供对后方车辆大灯照射的反光能力从而提高用户骑行的安全性;铝基材层由金属铝材料制作,在铝基材层和表面保护层之间再用l型的金属薄膜组成两个形状和尺寸相同的振子,即第一l型振子和第二l型振子,其中,第一l型振子和第二l型振子对应的振臂平行、顶点相向、且第一l型振子和第二l型振子成对角对称;第一l型振子和第二 l型振子各自的两个振臂相互垂直、长度相同、宽度相同,且一个振子在另一个振子的两个振臂所形成的张角范围内。

48.可选地,金属反射条上的所有阵元同侧的第一l型振子和第二l型振子的顶点在同一直线上,且两侧的顶点所在的直线平行,所有相邻的两个阵元之间的最小距离相同。由此,通过该布置方式有效的增加了金属反射条对车辆雷达信号的反射能力,更有力的保证了用户的骑行安全。

49.根据本技术实施例提出的用于骑行的可穿戴式设备,通过可穿戴式本体,第一魔术贴和第一金属反射条,在对于用户的后方来车时通过金属反射条对后方用户发出的灯光提醒呈现反射作用,并将当前用户的实际位置提醒给后方用户,保障了用户骑行的安全性。

由此,解决了相关技术中的摩托车和自行车因费用、安装位置和美观性等问题无法对其进行增加识别装置,从而影响用户骑行安全的问题。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1