一种具有浮力的减负背负系统和书包的制作方法

1.本实用新型涉及背包技术领域,尤其指一种具有浮力的减负背负系统和书包。

背景技术:

2.目前,为了改善书包的透气性,常见做法是在背负系统的背板外侧设置海绵等透气材料,而为了保证舒适度,通常会将海绵设置得比较厚,这就导致海绵的透气性比较差,容易产生闷热感,而且海绵受力后容易被压扁,从而导致背板整个盖在背部上,使得透气性进一步变差,并且现有书包的肩带对人体肩部施加的压力过于集中,容易让肩部产生较大的压迫感。

技术实现要素:

3.本实用新型的目的是提供一种透气性更好的背负系统,并能够改善肩部压力过于集中的问题,达到减负的效果,同时具备一定浮力,可起到救生衣的作用。

4.为了实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:一种具有浮力的减负背负系统,包括背板和肩带,所述背板外侧设有多个凸起的第一气囊,相邻的第一气囊之间留有空隙以形成透气凹槽,所述肩带内侧间隔设置有多个凸起的第二气囊。

5.优选地,上述背负系统还包括腰带,所述腰带内侧间隔设置有多个凸起的第三气囊。

6.优选地,在所述第一气囊中,一些部位的气囊的气压与其他部位的气囊的气压不同。

7.优选地,上述背负系统还包括形成在所述第一气囊之间且呈椭圆形或者圆形的凹陷部,所有第一气囊设置在凹陷部周围。

8.优选地,所述第一气囊与背板之间设有衬垫,所述衬垫的外侧面与第一气囊固定连接、内侧面与背板可拆卸连接。

9.优选地,所述衬垫通过魔术贴或者拉链与背板可拆卸连接。

10.优选地,所述衬垫包括多个分离且独立的部分且每个独立部分上均连接有第一气囊。

11.优选地,所述第一气囊分成四组并各自分布在背板的左右两侧上下端,并且各组第一气囊之间的空隙相互交汇而形成呈“十字形”的透气凹槽。

12.本实用新型的另一目的在于提供一种书包,包括主仓和上述的背负系统,可提升书包的透气性,避免学生背上书包时产生闷热感,同时可达到为学生减负的效果并为学生提供一定的救生衣的作用。

13.上述背负系统使用时,背板可在第一气囊的支撑下与人体背部之间形成空隙,避免背板直接贴在人体背部上而造成闷热感,而且第一气囊之间的透气凹槽还能起到通风透气的效果,使人体背部保持干燥,即便第一气囊比较厚也不会出现如海绵增厚之后而导致透气性变差的问题,同时,第一气囊内部充气且具备一定弹性,与人体接触时舒适度更好。

不仅如此,由于第一气囊内部充有气体,可压缩程度有限,因此更不容易被压扁,也就不会出现如海绵那样的被压扁而造成背板整个盖在人体背部上的情况,从而避免用户产生闷热感。值得一提的是,该背负系统可应用至学生书包上,为小学生提供一定的救生衣的作用,主要在于第一气囊具有一定的浮力,因此在遇到城市内涝等情况时,可以保护体重较轻的小学生不会沉入水中。另外,第一气囊和第二气囊可变形也能够更好地贴合人体,让受到的力更加分散,可以减轻因局部受压而带来的压迫感,从而达到减负的效果。

附图说明

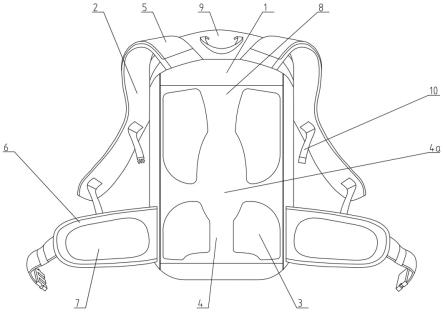

14.图1为实施例中书包的第一结构示意图;

15.图2为实施例中书包的第二结构示意图;

16.图3为实施例中书包的第三结构示意图;

17.图4为实施例中书包的第四结构示意图。

18.图中:

19.1——背板

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

2——肩带

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

3——第一气囊

20.4——透气凹槽

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

4a——凹陷部

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

5——第二气囊

21.6——腰带

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

7——第三气囊

ꢀꢀꢀꢀꢀ

8——衬垫

22.8a——局部衬垫

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

9——主仓

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

10——胸带。

具体实施方式

23.为了便于本领域技术人员的理解,下面结合实施例与附图对本实用新型作进一步的说明,实施方式提及的内容并非对本实用新型的限定。

24.如图1~4所示,一种背负系统,包括背板1、肩带2、腰带6和胸带10,背板1外侧设有多个凸起的第一气囊3,相邻的第一气囊3之间留有空隙以形成透气凹槽4。使用时,背板1可在第一气囊3的支撑下与人体背部之间形成空隙,避免背板1直接贴在人体背部上而造成闷热感,而且第一气囊3之间的透气凹槽4还能起到通风透气的效果,使人体背部保持干燥,即便第一气囊3比较厚也不会出现如海绵增厚之后而导致透气性变差的问题,同时,第一气囊3内部充气且具备一定弹性,与人体接触时舒适度更好。不仅如此,由于第一气囊3内部充有气体,可压缩程度有限,因此更不容易被压扁,也就不会出现如海绵那样的被压扁而造成背板1整个盖在人体背部上的情况,从而避免用户产生闷热感。值得一提的是,该背负系统可应用至学生书包上,为小学生提供一定的救生衣的作用,主要在于第一气囊3具有一定的浮力,因此在遇到城市内涝等情况时,可以保护体重较轻的小学生不会沉入水中。而且,第一气囊3可分布在整个背板1上且设置数量足够多,那么在实际使用时,第一气囊3便可以覆盖人体整个背部,提供更好的舒适度,同时还能使其浮力更大,具备更强的救生能力。

25.需要说明的是,本实施例中的第一气囊3可以分成四组并各自分布在背板1的左右两侧上下端,并且各组第一气囊3之间的空隙交汇形成呈“十字形”的透气凹槽4,可参见图1。通过将四组第一气囊3分布在背板1的左右两侧上下端,相当于在背板1的四角处各设一个支撑点,能够在使用过程中对背板1形成较好的支撑,避免背板1紧挨或贴住人体背部,以减少闷热感,同时也能使透气凹槽4始终保持畅通。

26.而且,上述背负系统应用至学生书包上时还可以作为学生午休时的枕头或软垫,

具体表现在:目前,学生在学校午休时大多是趴在课桌上睡觉,通常是利用手臂来支撑头部,避免脸部贴到桌面上,然而手臂长时间保持不动并被头部压着容易造成不适。为此,上述背负系统还可以包括形成在第一气囊3之间且呈椭圆形或者圆形的凹陷部4a,所有第一气囊3设置在凹陷部4a周围。在使用时,人体脸部可以置于凹陷部4a中,脸部周围的区域则可以支撑在凹陷部4a周围的第一气囊3上,使得脸部保持悬空,避免脸部贴到桌面上,而且第一气囊3具备弹性,脸部周围压在上面也足够舒适,从而能够为学生午休提供一个更为舒适的睡眠条件,由此也可以让学生不必再用手臂支撑头部而引发手臂不适了。其中的凹陷部4a可以设置在背板1左右两侧的第一气囊3之间,比如背板1上端两组第一气囊3之间(参见图4)或者背板1左边两组第一气囊3和背板1右边两组第一气囊3之间(参见图2),也可以设在背板1上下端的第一气囊3之间(参见图3)。

27.当然了,由于书包里通常装有物品,若是直接使用整个书包作为软垫则存在一些不便,因此可以将第一气囊3设置成可拆卸的,比如,在第一气囊3与背板1之间设置衬垫8,衬垫8的外侧面与第一气囊3固定连接、内侧面与背板1可拆卸连接,其中衬垫8可以通过魔术贴或者拉链与背板1可拆卸连接,由此可以在学生需要拆下第一气囊3作为软垫时,只需将衬垫8从背板1上拆下来,再将其铺放到课桌上即可。而且衬垫8与背板1之间通过魔术贴或拉链进行连接,也使得拆装变得十分方便,其中,若是采用魔术贴,则魔术贴的分布范围可以设置得较大,比如铺满整个背板1表面,从而可以提升衬垫8与背板1之间的连接牢固性。

28.另一方面,衬垫8可以包括多个分离且独立的部分且每个独立部分上均连接有第一气囊3,使得衬垫8分成多个部分并能够单独拆卸下来,便于用户根据实际需求对第一气囊3的位置进行调整。本实施例中衬垫8的各个分离且独立的部分可以是局部衬垫8a,局部衬垫8a数量为两个,并分布在背板1的上下端,且每个局部衬垫8a的左右两侧各设有一组第一气囊3。而为了使学生可以更加方便地拆下第一气囊3作为软垫使用,可以将凹陷部4a设在背部上端的局部衬垫8a上的两组第一气囊3之间。

29.另外,为了减少肩带2与肩部之间和腰带6与腰部之间的摩擦,可以在肩带2内侧间隔设置多个凸起的第二气囊5,在腰带6内侧间隔设置多个凸起的第三气囊7,其中第二气囊5可以沿肩带2长度方向间隔设置,将上下摩擦改为弹性震动,由此可以减少因摩擦带来的不适感,而且气囊可变形也能够更好地贴合人体,让受到的力更加分散,可以减轻因局部受压而带来的压迫感,同时也可以在相邻的第二气囊5之间和相邻的第三气囊7之间形成用于透气的第二凹槽,以提升透气性,避免肩部和腰部产生闷热感。

30.本实施例中的腰带6可以是两条并分别固定在背板1两侧,而为了增加腰带6的牢固性,腰带6也可以是一整条,并且腰带6位于背板1后方并从背板1的一端穿入、另一端穿出,并在腰带6的两端均设置第三气囊7。

31.在本实施例中,肩带2数量为两条,两条肩带2的上端固定在背板1上端,两条肩带2的下端则固定在背板1下端。其中,为了增加肩带2的牢固性,可以将两条肩带2的下端连为一体并固定在背板1下端后方,使得两条肩带2通过下端相连而形成一整条肩带2,相较于两条独立的肩带2而言,更加牢固。

32.需要说明的是,本实施例中提及的第一气囊3、第二气囊5、第三气囊7通常是在工厂加工时便已充好气体并进行密封,其中各个气囊的气压可以是相同的,也可以是不同的,

比如,在第一气囊3中,一些部位的气囊的气压与其他部位的气囊的气压不同,由此可以在生产过程中根据人体不同部位来调整相应气囊的气压,使得人体不同部位的受力程度更加合理,可进一步提升舒适性。值得一提的是,学生背上具有上述背负系统的书包时,第一气囊3、第二气囊5、第三气囊7可被压缩变形而更好地贴覆在身体外表,使得书包的压力更为分散的分布在身体外表,受力更加合理和均匀,从而达到为学生减轻负担的效果。

33.此外,将上述背负系统应用至书包中时,该书包包括主仓9,背板1固定在主仓9背面,背板1可用于支撑整个书包,肩带2、胸带10和腰带6则起到重要的固定作用。

34.以上,仅为本实用新型的较佳实施而已,并非本实用新型做任何形式上的限制,虽然本实用新型已为较佳实施例揭示如上,然而并非用以限定本实用新型产品形态和样式,任何熟悉本专业的技术人员在不脱离本实用新型技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容作出些许改动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本实用新型技术方案的内容,均属于本实用新型技术方案的专利范畴内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1