一种能够提高防滑性能的户外运动鞋底及运动鞋的制作方法

1.本实用新型涉及鞋子技术领域,特别涉及一种能够提高防滑性能的户外运动鞋底及运动鞋。

背景技术:

2.鞋子是人们日常生活中不可或缺的生活用品,鞋底是一双鞋子最重要的部件,其不仅起到最主要的防护作用,且鞋子的弹性、防滑性及舒适度都取决于鞋底的结构及材料。

3.为了提高行走时鞋子和地面的摩擦力,降低行走时地面对足部关节的冲击,尤其是在高强度的体育运动中,鞋底要提供一定的弹力,一般市场上的运动鞋底部的韧性和弹性较差,使得鞋底很容易磨损。

4.现有的运动鞋的鞋底大多采用md、rb、eva等材料制成的多层粘接或者单层的实心结构,这样鞋底具备一定的柔性和弹性,起到减震的作用;为了提高行走时鞋子和地面的摩擦力,降低行走时地面对足部关节的冲击,尤其是在高强度的体育运动中,鞋底不仅要提供一定的弹力,最主要的是提供足够的摩擦力及抓地力来配合运动员做各个方向的爆发性动作。

5.目前常见的处理方式是在运动鞋鞋底设置防滑纹理,但是,在徒步越野的环境中,鞋底不仅要提供一定的弹力,最主要的是提供足够的摩擦力及抓地力来配合穿者应对复杂的户外环境,而简单地、不加区分地在鞋底设置防滑纹理,其应对户外环境的穿着需求能力是有限的。

技术实现要素:

6.本实用新型主要解决的技术问题是提供一种能够提高防滑性能的户外运动鞋底及户外运动鞋,在运动员行走或者运动过程中,能够提高防滑性能,提高鞋底本体的舒适性。

7.为解决上述技术问题,本实用新型采用的一个技术方案是:一种能够提高防滑性能的户外运动鞋底,包括大底、中底以及支撑部,所述大底连接在所述中底的下表面,所述支撑部连接于所述中底的下表面;所述大底包括:第一大底,设置在所述大底的触地面,且对应脚尖覆盖的区域;第二大底,设置在所述大底的触地面,且对应前脚掌掌心至所述支撑部靠近脚尖一侧的边缘所述覆盖的区域;第四大底,设置在所述大底的触地面,且对应后脚跟边缘覆盖的区域;以及第三大底,设置在所述大底的触地面,且对应所述支撑部靠近后跟一侧的边缘至第四大底靠近足弓一侧的边缘所形成的区域;其中,所述第一大底包括:第一防滑区域,对应跖骨跟部覆盖的区域进行设置,其表面分布若干个三角形形状的第一凸块;其中,每个所述第一凸块的三角形其中一个顶点均朝向第一中轴线的方向设置;所述第一中轴线是连接脚尖边缘中心点与后脚跟边缘中心点的分割线;从靠近第二防滑区域的位置向靠近所述第二大底的方向依次排布时,所述第一凸块的尺寸逐个增大;第二防滑区域,对应覆盖所述第一大底的其余区域,其表面并排分布若干个圆弧形条状的第二凸块;其中,每

个第二凸块的圆弧弧度均朝向脚尖方向,从对应覆盖脚尖区域的位置向靠近所述第一防滑区域的方向依次排布时,所述第二凸块的圆弧长度逐个减小;所述第二大底的触地面分布若干个第三凸块、第四凸块;所述若干个第三凸块并排的分布在所述第二大底的内侧边缘和外侧边缘,所述若干个第四凸块矩阵分布在所述第二大底上,且由所述若干个第三凸块所形成的区域内;所述第三凸块为形状近似“y”字形状的凸块,从靠近所述第一大底的位置向所述支撑部的方向依次排布时,所述第三凸块的尺寸逐个增加;所述第四凸块为近似三角星形状的凸块,彼此交错地分布在所述第二大底的触地面,从靠近所述第一大底的位置向所述支撑部的方向依次排布时,所述第四凸块的尺寸逐个减小;所述第三大底的触地面分布若干个第五凸块、第六凸块,所述若干个第五凸块并排的分布在所述第三大底的内侧边缘和外侧边缘,所述若干个第六凸块矩阵分布在所述第三大底上,且由所述若干个第五凸块1所形成的区域内;所述第五凸块为形状近似“y”字形状的凸块,从靠近第四大底的位置向所述支撑部的方向依次排布时,所述第五凸块的尺寸逐个减小;所述第六凸块为近似三角星形状的凸块,彼此交错地分布在所述第三大底的触地面,从靠近所述第四大底的位置向所述支撑部的方向依次排布时,所述第六凸块的尺寸逐个减小;所述第四大底的触地面分布若干个圆弧形条状的第七凸块,每个所述第七凸块的圆弧弧度均朝向后脚跟外侧边缘方向,从对应覆盖后脚跟外侧边缘区域的位置向靠近所述第三大底的方向依次排布时,所述第七凸块的圆弧长度逐个减小;所述支撑部,设置在所述第二大底与所述第三大底之间,对应足弓所覆盖的区域;其中,所述支撑部的形状近似“y”字形状,所述支撑部的两个自由端以足弓中心的位置为起点分别向所述第二大底的方向延伸设置,所述支撑部的另一个自由端以足弓中心的位置为起点向所述第三大底的方向延伸设置。

8.其中,分布在所述第一大底的若干个第一凸块、第二凸块的触地端外缘基本位于同一水平面;分布在所述第二大底的若干个第三凸块、第四凸块的触地端外缘基本位于同一水平面;分布在所述第三大底的若干个第五凸块、第六凸块的触地端外缘基本位于同一水平面;分布在所述第四大底的若干个第七凸块的触地端外缘基本位于同一水平面。

9.其中,所述第二大底还设置若干个第一凹槽,分布在相邻两个第四凸块之间、以及相邻的第三凸块与第四凸块之间;其中,分布在相邻两个第四凸块之间的第一凹槽的形状近似为三角星形状,且尺寸小于与其相邻的第四凸块的尺寸;分布在第三凸块与第四凸块之间的第一凹槽的形状近似为长条形状。

10.其中,所述第三大底还设置若干个第二凹槽,分布在相邻两个第六凸块之间;其中,分布在相邻两个第六凸块之间的第二凹槽的形状近似为三角星形状,且尺寸小于与其相邻的第六凸块的尺寸。

11.其中,所述中底包括:外环部,包括:若干个带状凸起,环绕所述外环部外侧表面近似设置;其中,所述带状凸起的形状近似圆弧形状,且每个所述带状凸起的圆弧弧度均朝向足弓位置的方向进行设置,所述带状凸起从靠近触地面的位置沿着与触地面垂直的方向逐个并排分布,所述带状凸起的长度逐渐减小;以及第一防护部,设置在所述外环部上,且对应所述第四大底的位置进行设置。

12.为解决上述技术问题,本实用新型采用的另一个技术方案是:一种能够提高防滑性能的户外运动鞋,包括鞋带、以及紧密贴合所述鞋带下侧设置的鞋面;在所述鞋面内部预留有鞋眼扣,并且所述鞋眼扣的内部贯穿连接有鞋带,所述鞋面的下侧紧密贴合有鞋舌的

上侧,还包括如上所述的户外运动鞋底。

13.其中,所述鞋面的前侧固定连接有前片,所述前片的内部缝合固定有网面,所述鞋面的后侧固定连接有后跟;所述运动鞋还包括:第二防护部,设置在所述后跟的表面,且以所述后跟的第二中轴线为中心分别向左右两侧的鞋面延伸至与所述鞋眼扣的位置固定连接;第一包覆片,设置在所述鞋面的外侧表面,所述第二防护部与所述前片之间的区域;其中,所述第一包覆片的形状近似三角形的形状,所述第一包覆片的一个底边与所述户外运动鞋底的中底所包括的外环部对应所述第二防滑区域的位置固定连接,所述第一包覆片的一个三角形顶点设置在所述鞋面的外侧;第二包覆片,设置在所述鞋面的外侧表面,所述第二防护部与所述前片之间的区域;其中,所述第二包覆片的形状近似三角形的形状,所述第二包覆片的一个底边与所述外环部对应第三大底的位置固定连接,所述第二包覆片的一个三角形顶点设置在所述鞋面的外侧;第三包覆片,设置在所述鞋面的内侧表面,所述第二防护部与所述前片之间的区域;其中,所述第三包覆片的形状近似三角形的形状,所述第三包覆片的一个底边与所述外环部对应所述第二防滑区域的位置固定连接,所述第三包覆片的一个三角形顶点设置在所述鞋面的内侧;第四包覆片,设置在所述鞋面的内侧表面,所述第二防护部与所述前片之间的区域;其中,所述第四包覆片的形状近似三角形的形状,所述第四包覆片的一个底边与所述户外运动鞋底的中底所包括的外环部对应第三大底的位置固定连接,所述第四包覆片的一个三角形顶点设置在所述鞋面的内侧。

14.其中,所述第二防护部的形状近似“y”字形状,所述第二防护部的两个自由端分别向所述鞋面的内侧和外侧延伸至与对应的鞋眼扣固定连接,所述第二防护部的另一个自由端与所述第一防护部固定连接。

15.其中,所述第二防护部与所述第一防护部固定连接的一端还与所述第二包覆片的底边固定连接。

16.其中,在所述鞋面的外侧,所述第二防护部与所述前片之间的鞋面,且未被所述第一包覆片、第二包覆片覆盖的区域被设置为网面;在所述鞋面的内侧,所述第二防护部与所述前片之间的鞋面,且未被所述第三包覆片、第四包覆片覆盖的区域被设置为网面。

17.本实用新型实施方式提供的一种能够提高防滑性能的户外运动鞋及户外运动鞋底,根据运动员在运动过程中脚部动作所受到的力不同,在所述大底上划分覆盖不同区域的第一大底、第二大底、第三大底以及第四大底,且在覆盖脚尖、脚后跟区域的第一大底和第四大底上设置圆弧形状的条状凸起,使得运动员在脚部着地和抬起时由第一凸块、第七凸块产生相对的摩擦力,不会出现打滑的现象;在覆盖脚掌中心区域的第二大底上设置三角星形状的凸起,以及在覆盖后跟中心区域的第三大底上设置三角星形状的凸起,用于鞋底在各个方向产生的摩擦力而起到多方向防滑作用,使得运动员在做各种脚部动作时都能够快速做出反应,并且通过不同排布方式的第三凸块、第四凸块、第五凸块、以及第六凸块的相互配合,能够大大地增强鞋底的摩擦系数,从而满足户外运动时道路情况复杂的需求。

附图说明

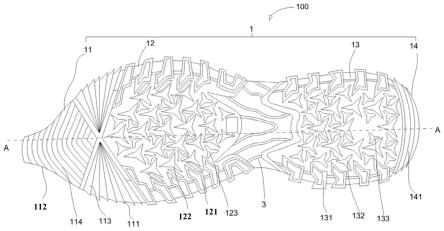

18.图1是本实用新型实施方式中的一种能够提高防滑性能的户外运动鞋底的平面结构示意图;

19.图2是本实用新型实施方式中的一种能够提高防滑性能的户外运动鞋底的外侧结

构示意图;

20.图3是本实用新型实施方式中的一种能够提高防滑性能的户外运动鞋底的内侧结构示意图;

21.图4是本实用新型实施方式中的一种能够提高防滑性能的户外运动鞋的外侧结构示意图;

22.图5是本实用新型实施方式中的一种能够提高防滑性能的户外运动鞋的内侧结构示意图。

具体实施方式

23.首先对本实用新型所涉及到的现有技术名词进行如下解释。

24.md底也叫phylon底,俗称飞龙,可以减少脚的负担,而且这种材质虽然有比较软,弹性效果又好,防震效果也非常的不错,但在碰到高温时,md底的这种鞋子容易收缩,还会起皱。

25.tpu,(thermoplastic polyurethanes),热塑性聚氨酯弹性体橡胶,tpu是由二苯甲烷二异氰酸酯(mdi)或甲苯二异氰酸酯(tdi)等二异氰酸酯类分子和大分子多元醇、低分子多元醇(扩链剂)共同反应聚合而成的高分子材料。tpu具有卓越的高张力、高拉力、强韧和耐老化的特性,是一种成熟的环保材料。其具有其它塑料材料所无法比拟的强度高、韧性好、耐磨、耐寒、耐油、耐水、耐老化、耐气候等特性,同时他具有高防水性透湿性、防风、防寒、抗菌、防霉、保暖、抗紫外线以及能量释放等许多优异的功能。

26.为详细说明本实用新型的技术内容、构造特征、所实现目的及效果,以下结合附图和实施方式对本实用新型进行详细说明。

27.请同时参阅图1~3,为本实用新型实施方式中的一种能够提高防滑性能的户外运动鞋底的结构示意图。

28.所述运动鞋底100,包括大底1、中底2、以及支撑部3;其中,所述中底2连接于所述大底1上表面,所述支撑部3连接于所述中底2的下表面。

29.所述大底1包括第一大底11、第二大底12、第三大底13、以及第四大底14;其中,所述第一大底11设置在所述大底1的触地面,且对应脚尖覆盖的区域;所述第二大底12设置在所述大底1的触地面,且对应前脚掌掌心至所述支撑部3靠近脚尖一侧的边缘所述覆盖的区域;所述第四大底14设置在所述大底1的触地面,且对应后脚跟边缘覆盖的区域;所述第三大底13设置在所述大底1的触地面,且对应所述支撑部3靠近后跟一侧的边缘至所述第四大底14靠近足弓一侧的边缘所形成的区域。

30.在本实施方式中,第一大底11、第二大底12、第三大底13、第四大底14均由耐磨橡胶材料制成,以保证运动鞋的耐磨和防滑性能。

31.所述第一大底11被划分为第一防滑区域111、第二防滑区域112,其中,所述第一防滑区域111对应跖骨跟部覆盖的区域进行设置,其表面分布若干个第一凸块113;所述第二防滑区域112对应覆盖所述第一大底11的其余区域,其表面并排分布若干个第二凸块114。具体地,所述第一凸块113的形状为三角形凸起,每个所述第一凸块113的三角形其中一个顶点均朝向第一中轴线a-a的方向设置;其中,所述第一中轴线a-a是连接脚尖边缘中心点与后脚跟边缘中心点的分割线。每个第一凸块113的尺寸不同,从靠近所述第二防滑区域

112的位置向靠近所述第二大底12的方向依次排布时,所述第一凸块113的尺寸逐个增大。所述第二凸块114的形状为圆弧形的条状凸起,每个第二凸块114的圆弧弧度均朝向脚尖方向,所述若干个第二凸块114如此依次并排地分布在所述第二防滑区域112的表面;每个第二凸块114的圆弧长度不同,从对应覆盖脚尖区域的位置向靠近所述第一防滑区域111的方向依次排布时,所述第二凸块114的圆弧长度逐个减小。

32.在本实施方式中,分布在所述第一大底11的若干个第一凸块113、第二凸块114的触地端外缘基本位于同一水平面。

33.所述第二大底12的触地面分布若干个第三凸块121、第四凸块122;其中,所述若干个第三凸块121并排的分布在所述第二大底12的内侧边缘和外侧边缘,所述若干个第四凸块122矩阵分布在所述第二大底12上,且由所述若干个第三凸块121所形成的区域内。具体地,所述第三凸块121为形状近似“y”字形状的凸块,每个第三凸块121的尺寸不同,从靠近所述第一大底11的位置向所述支撑部3的方向依次排布时,所述第三凸块121的尺寸逐个增加。所述第四凸块122为近似三角星形状的凸块,彼此交错地分布在所述第二大底12的触地面,每个第四凸块122的尺寸不同,从靠近所述第一大底11的位置向所述支撑部3的方向依次排布时,所述第四凸块122的尺寸逐个减小。

34.在本实施方式中,分布在所述第二大底12的若干个第三凸块121、第四凸块122的触地端外缘基本位于同一水平面。

35.进一步地,所述第二大底12还设置若干个第一凹槽123,分布在相邻两个第四凸块122之间、以及相邻的第三凸块121与第四凸块122之间;具体地,分布在相邻两个第四凸块122之间的第一凹槽123的形状近似为三角星形状,且尺寸小于与其相邻的第四凸块122的尺寸;分布在第三凸块121与第四凸块122之间的第一凹槽123的形状近似为长条形状。

36.所述支撑部3设置在所述第二大底12与所述第三大底13之间,对应足弓所覆盖的区域。在本实施方式中,所述支撑部3的形状近似“y”字形状,其中,所述第支撑部3的两个自由端以足弓中心的位置为起点分别向所述第二大底12的方向延伸设置,所述支撑部3的另一个自由端以足弓中心的位置为起点向所述第三大底13的方向延伸设置。

37.如上所述,在所述第二大底12和第三大底13之间设置近似“w”字形状的支撑件3,从而形成所述鞋底100的稳定支撑部件,能够进一步加强稳定鞋底的作用。

38.所述第三大底13的触地面分布若干个第五凸块131、第六凸块132;其中,所述若干个第五凸块131并排的分布在所述第三大底13的内侧边缘和外侧边缘,所述若干个第六凸块132矩阵分布在所述第三大底13上,且由所述若干个第五凸块131所形成的区域内。具体地,所述第五凸块131为形状近似“y”字形状的凸块,每个第五凸块131的尺寸不同,从靠近所述第四大底14的位置向所述支撑部3的方向依次排布时,所述第五凸块131的尺寸逐个减小。所述第六凸块132为近似三角星形状的凸块,彼此交错地分布在所述第三大底13的触地面,每个第六凸块132的尺寸不同,从靠近所述第四大底14的位置向所述支撑部3的方向依次排布时,所述第六凸块132的尺寸逐个减小。

39.在本实施方式中,分布在所述第三大底13的若干个第五凸块131、第六凸块132的触地端外缘基本位于同一水平面。

40.进一步地,所述第三大底13还设置若干个第二凹槽133,分布在相邻两个第六凸块132之间;具体地,分布在相邻两个第六凸块132之间的第二凹槽133的形状近似为三角星形

状,且尺寸小于与其相邻的第六凸块132的尺寸。

41.所述第四大底14的触地面分布若干个第七凸块141,所述第七凸块141的形状为圆弧形的条状凸起,每个所述第七凸块141的圆弧弧度均朝向后脚跟外侧边缘方向,所述若干个第七块141如此依次并排地分布在所述第四大底14的表面;每个第七凸块141的圆弧长度不同,从对应覆盖后脚跟外侧边缘区域的位置向靠近所述第三大底13的方向依次排布时,所述第七凸块141的圆弧长度逐个减小。

42.在本实施方式中,分布在所述第四大底14的若干个第七凸块141的触地端外缘基本位于同一水平面。

43.如上所述,根据运动员在运动过程中脚部动作所受到的力不同,在所述大底1上划分覆盖不同区域的第一大底11、第二大底12、第三大底13以及第四大底14,且在覆盖脚尖、脚后跟区域的第一大底11和第四大底14上设置圆弧形状的条状凸起,使得运动员在脚部着地和抬起时由第一凸块111、第七凸块141产生相对的摩擦力,不会出现打滑的现象;在覆盖脚掌中心区域的第二大底12上设置三角星形状的凸起,以及在覆盖后跟中心区域的第三大底13上设置三角星形状的凸起,用于鞋底在各个方向产生的摩擦力而起到多方向防滑作用,使得运动员在做各种脚部动作时都能够快速做出反应,并且通过不同排布方式的第三凸块121、第四凸块122、第五凸块131、以及第六凸块132的相互配合,能够大大地增强鞋底的摩擦系数,从而满足户外运动时道路情况复杂的需求。

44.请同时参阅图2~3,所述中底2由3d高弹材料制成。

45.所述中底2包括外环部21、第一防护部22;其中,所述第一防护部22设置在所述外环部21上,且对应所述第四大底14的位置进行设置。

46.在本实施方式中,所述第一防护部22由tpu材料制成。

47.如上所述,在所述外环部21对应后脚跟区域设置第一防护部22,从而进一步地在所述鞋底100的形成稳定支撑部件,能够进一步加强稳定鞋底的作用。

48.所述外环部21的表面分布若干条带状凸起210,环绕所述外环部21的外侧表面进行设置;具体地,所述带状凸起210的形状近似圆弧形状,且每个所述带状凸起210的圆弧弧度均朝向足弓位置的方向进行设置,所述带状凸起210从靠近触地面的位置沿着与触地面垂直的方向逐个并排分布,且按照如前所述的分布方式分布时,所述带状凸起210的长度逐渐减小。

49.如上所述,在所述中底2上通过设置的若干个带状凸起210,运动员在运动过程中的脚部着地时向地面产生向下的压力,所述若干个带状凸起210对能够顺应向下的压力趋势分散所产生的压力,从而缓解地面对脚掌的反作用力;当运动员在运动过程中的脚部抬起时产生向上的回复力,所述若干个带状凸起210能够在由于压力产生的形变回复至原始状态时产生回复力,因此能够补充、提供向上的回复力,从而增强鞋底的回弹性能。因此,能够满足运动员在运动过程中脚部动作变化从而起到精准地缓冲和回弹功能,从而保护运动员的脚部,提高运动员的运动表现。

50.请同时参阅图4~5,为本实用新型实施方式中的一种能够提高防滑性能的户外运动鞋的结构示意图。

51.所述运动鞋200,包括鞋带41,所述鞋带41的下侧紧密贴合有鞋面42,且鞋面42的内部预留有鞋眼扣43,并且鞋眼扣43的内部贯穿连接有鞋带41,所述鞋面42的下侧紧密贴

合有鞋舌44的上侧。

52.所述鞋面42的前侧固定连接有前片421,且前片421的内部缝合固定有网面422;所述鞋面42的后侧固定连接有后跟423,所述后跟422与所述第一防护部22固定连接。

53.在所述后跟423的表面设置第二防护部424,所述第二防护部424以所述后跟423的第二中轴线b-b为中心分别向左右两侧的鞋面42延伸。具体地,所述第二防护部424以所述后跟423的第二中轴线b-b为中心,分别向左右两侧的鞋面42延伸至与所述鞋眼扣43的位置固定连接。

54.在本实施方式中,所述第二防护部424由皮革材料制成。其中,所述第二防护部424的形状近似“y”字形状,所述第二防护部424的两个自由端分别向所述鞋面42的内侧和外侧延伸至与对应的鞋眼扣43固定连接,所述第二防护部424的另一个自由端与所述第一防护部22固定连接。

55.在所述鞋面42的外侧表面还设置第一包覆片425、第二包覆片426,在所述鞋面42的内侧表面还设置第三包覆片427、以及第四包覆片428;具体地,所述第一包覆片425、第二包覆片426、第三包覆片427、以及第四包覆片428均由皮革材料制成,通过车缝工艺设置在所述鞋面42的外侧、内侧表面。

56.进一步地,所述第一包覆片425、第二包覆片426分别设置在所述第二防护部424与所述前片421之间的区域;在本实施方式中,所述第一包覆片425、第二包覆片426的形状均为近似三角形的形状,其中,所述第一包覆片425的一个底边与所述外环部21对应所述第二防滑区域112的位置固定连接,所述第一包覆片425的一个三角形顶点设置在所述鞋面42的外侧;所述第二包覆片426的一个底边与所述外环部21对应第三大底13的位置固定连接,所述第二包覆片426的一个三角形顶点设置在所述鞋面42的外侧;进一步地,所述第二防护部424与所述第一防护部22固定连接的一端还与所述第二包覆片426的底边固定连接。

57.同样地,所述第三包覆片427、第四包覆片428如上所述地设置在所述鞋面42的内侧,再次不加赘述。

58.在所述鞋面42的外侧,所述第二防护部424与所述前片421之间的鞋面42,且未被所述第一包覆片425、第二包覆片426覆盖的区域被设置为网面,同样地,所述鞋面42的内侧也如此被设置为网面。在本实施方式中,通过电绣工艺制成所述网面。

59.通过本实用新型,根据运动员在运动过程中脚部动作所受到的力不同,在所述大底上划分覆盖不同区域的第一大底、第二大底、第三大底以及第四大底,且在覆盖脚尖、脚后跟区域的第一大底和第四大底上设置圆弧形状的条状凸起,使得运动员在脚部着地和抬起时由第一凸块、第七凸块产生相对的摩擦力,不会出现打滑的现象;在覆盖脚掌中心区域的第二大底上设置三角星形状的凸起,以及在覆盖后跟中心区域的第三大底上设置三角星形状的凸起,用于鞋底在各个方向产生的摩擦力而起到多方向防滑作用,使得运动员在做各种脚部动作时都能够快速做出反应,并且通过不同排布方式的第三凸块、第四凸块、第五凸块、以及第六凸块的相互配合,能够大大地增强鞋底的摩擦系数,从而满足户外运动时道路情况复杂的需求。

60.以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等同变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1