一种鞋底高回弹抗扭转支撑多功能结构和鞋底的制作方法

本发明涉及鞋底,具体涉及一种鞋底高回弹抗扭转支撑多功能结构和鞋底。

背景技术:

1、随着社会经济的发展,人们物质水平的不断提升,越来越多的人重视健康,在日常生活里更多的参与到运动健身当中。其中,在跑步等运动过程中,由于惯性的作用,在运动者鞋子底部触地瞬间,鞋底会受到人体本身重力对鞋底施加的下压力,以及受到底面对其施加的反冲击力(一般相当于人体体重的3至5倍),这股冲击力容易给运动者膝关节和/或踝关节等人体结构造成一定的损伤。因此,鞋子是保护腿脚等部位不受伤的足上用品,而鞋子的缓震缓震功能是非常重要和必要的。

2、现有市面上的很多具备缓震功能的鞋子,都是在鞋底的材质或结构上进行改进,例如在鞋底材质上,采用具有较好缓震效果的发泡热塑性聚氨酯材料,在鞋底结构上,设计空气垫、缓震柱等结构。但是对于该种鞋底而言,在应用到篮球等需要急停变向的运动中时,鞋底的抗扭效果较差,无法很好地保护用户的足部。

技术实现思路

1、本发明的目的在于克服背景技术中存在的上述缺陷或问题,提供一种鞋底高回弹抗扭转支撑多功能结构和鞋底,其能够提高鞋底的抗扭效果,并具有较好的回弹和支撑性能。

2、为达成上述目的,本发明采用如下技术方案:

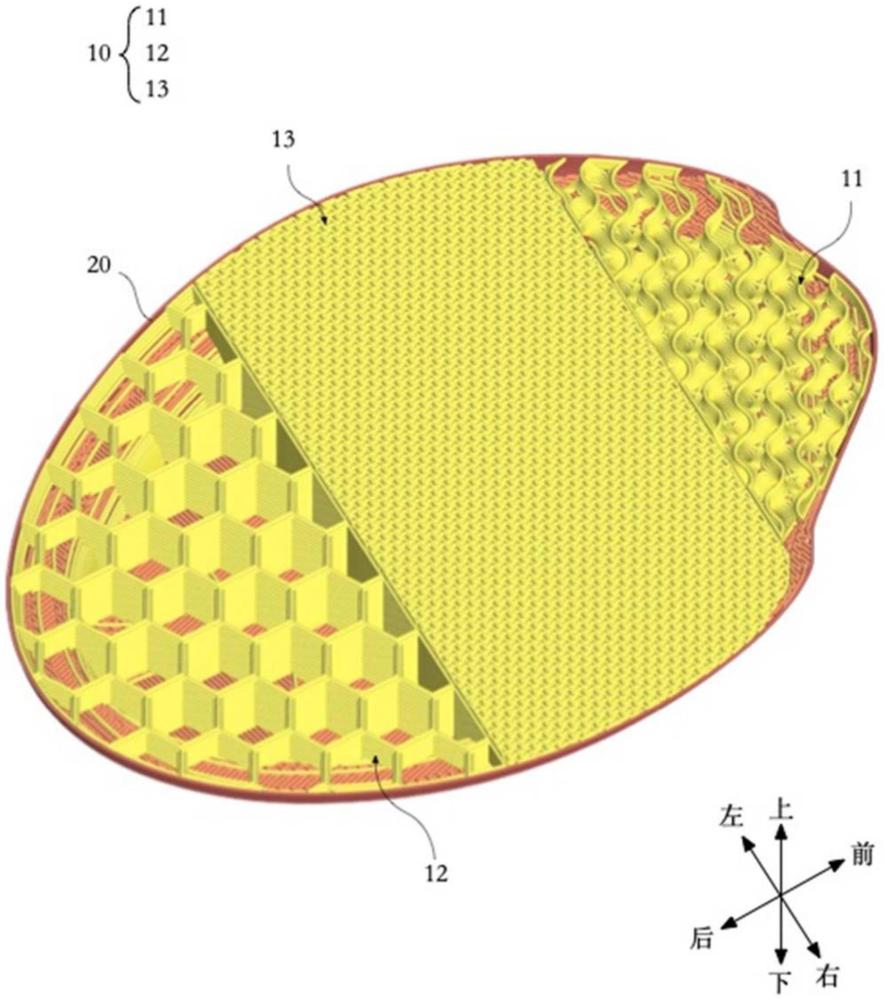

3、技术方案一:一种鞋底高回弹抗扭转支撑多功能结构,其包括:支撑组件,其由前至后设有第一支撑部、连接部和第二支撑部;所述第一支撑部沿上下方向布置有若干支撑层,对于每一所述支撑层均定义有相互垂直的排布方向和通道方向,每一所述支撑层均设有若干沿所述排布方向依次排布的支撑通道,位于同一所述支撑层的各所述支撑通道均沿所述通道方向延伸;相邻的所述支撑层相互连通,且各自对应的排布方向相互垂直,通道方向也相互垂直;所述第二支撑部在水平方向上布置有多个相互隔绝且互相连接的支撑单元,每一所述支撑单元均由上下延伸的第一侧壁围绕形成;所述连接部为实心,其前侧和后侧分别连接并封闭第一支撑部的后侧、第二支撑部的前侧;和外壁,其覆盖封闭所述支撑组件的外周,以在第一支撑部形成密闭的第一空气腔室,和在第二支撑部形成多个密闭的第二空气腔室。

4、基于技术方案一的技术方案二:所述第一支撑部的每一支撑层中,所述支撑通道由沿该支撑层对应的所述排布方向排布的两相对的第二侧壁配合形成;所述第二侧壁沿其所位于的支撑层对应的所述通道方向周期式排布有首尾相接的第一弯曲段和第二弯曲段,所述第一弯曲段和第二弯曲段的弯曲方向相反;同一所述支撑层中相邻的两所述第二侧壁之间,各自的第一弯曲段的位置相错开,各自的第二弯曲段的位置也相错开。

5、基于技术方案二的技术方案三:在同一所述支撑层中,相邻的所述第二侧壁具有越靠近相邻的所述支撑层的相接处越相互倾近的趋势;且在相邻的所述支撑层的相接处,同一所述支撑层中,所述第二侧壁的第一弯曲段的起始处与相邻的另一第二侧壁的与之相错开的第一弯曲段的终点处相接,所述第二侧壁的第二弯曲段的起始处与相邻的另一第二侧壁的与之相错开的第二弯曲段的终点处相接,以使相邻的所述支撑层中的支撑通道相通。

6、基于技术方案三的技术方案四:所述第二侧壁中第一弯曲段、第二弯曲段的起始处、终点处均沿对应的所述支撑通道的延伸方向倾斜,且同一所述第二侧壁中第一弯曲段、第二弯曲段对应的倾斜方向相同,相邻的所述第二侧壁中对应的倾斜方向相反。

7、基于技术方案四的技术方案五:所述侧壁上越靠近相邻的所述支撑层的相接处的部位,其弯曲程度越大。

8、基于技术方案一的技术方案六:所述第二支撑部的每一支撑单元在水平方向的截面形状一致,且该截面形状被配置为适于在第二支撑部中形成平面密铺。

9、基于技术方案六的技术方案七:所述第二支撑部的每一支撑单元在水平方向的截面形状为正六边形,每一第一侧壁的两侧分别作为相邻的支撑单元的内壁。

10、基于技术方案一的技术方案八:所述第二支撑部的每一支撑单元均为绕竖向延伸的纵轴形成的回转体,其周侧由所述第一侧壁包围,且其上下端分别对接于所述外壁以形成所述第二空气腔室;每一所述支撑单元的第一侧壁,在过其纵轴的竖向截面上,由上至下形成若干弧线段,并在所有弧线段的下方形成一直线段,该直线段的下端与所述外壁的下侧壁面相接,上端与位于最下方的所述弧线段的下端相接;其中,部分的所述弧线段由上至下朝向该支撑单元的外侧倾斜延伸,部分的所述弧线段由上至下朝向该支撑单元的内侧倾斜延伸,并且竖向上相邻的所述弧线段的延伸方向相反。

11、此外,本发明还提供技术方案九:一种鞋底,其采用了如技术方案一至八任一项所述的鞋底高回弹抗扭转支撑多功能结构,所述第一支撑部对应于鞋底的前掌部位,第二支撑部对应于鞋底的后跟部位,连接部对应于鞋底的足弓部位。

12、由上述对本发明的描述可知,相对于现有技术,本发明具有如下有益效果:

13、技术方案一提供的鞋底高回弹抗扭转支撑多功能结构中,设置有支撑组件和外壁,外壁可以将支撑组件封闭,从而使支撑组件内部形成密闭的空气腔室;其中支撑组件包括第一支撑部、连接部和第二支撑部,第一支撑部内的支撑层设置有支撑通道,支撑通道可以容纳空气,同时相邻的支撑层的支撑通道的通道方向相互垂直,相邻的支撑层之间相互连通,通过外壁的封闭形成密闭的第一空气腔室;当第一支撑部受到向下的压力时,第一支撑部作为一个整体被挤压,从而使支撑通道内的空气被压缩,当压力撤除后,空气会恢复原本的体积,在该过程中,空气的受压和恢复可起到一定的缓震、回弹作用,同时,相邻的支撑层之间会相互支撑,并且由于相邻的支撑层的支撑通道呈相互交错的形态,当第一支撑部受到挤压时,会将受到的力迅速且均匀地分散至整个第一支撑部之中,从而通过整个第一支撑部来提供更好的缓震效果,并且还能够具有更好的回弹性能;同时,第二支撑部设置有多个支撑单元,每个支撑单元通过外壁封闭形成密闭的第二空气腔室,第二支撑部因此形成有多个第二空气腔室;在第二支撑部受压时,每个第二空气腔室内的空气都会通过受压和恢复起到相应的缓震作用,同时由于该些第二空气腔室相互隔绝,整体的形变程度要比第一支撑部更低,因此第二支撑部还能够提供更好的支撑性能,用于形成支撑单元的第一侧壁也能够起到上下方向的支撑作用,提高第二支撑部的支撑稳定性;连接部为实心并且连接第一支撑部和第二支撑部,使三者成为一个整体,同时,连接部由于为实心构造,在连接部的位置鞋底高回弹抗扭转支撑多功能结构整体更不易出现扭转,从而能够提高第一支撑部和第二支撑部的结构稳定性,同时起到提高鞋底高回弹抗扭转支撑多功能结构整体的抗扭转性能的作用。

14、技术方案二中,通过第二侧壁配合形成支撑通道,第二侧壁上设置有第一弯曲段和第二弯曲段,相比于直线型的第二侧壁,弯曲状的第二侧壁在排布方向上具有更大的等效支撑面积,在受到下压的力时,第二侧壁本身就能够在形成一定的支撑,进而能够反馈到整个第一支撑部,提高该鞋底高回弹抗扭转支撑多功能结构的缓震效果。

15、技术方案三中,在同一支撑层中,相邻的第二侧壁具有倾近的趋势,并且相邻的第二侧壁之间存在相接的部位,相互倾近的结构使得力的传递更为迅速,并且可使得第二侧壁的支撑性能更好,相邻的第二侧壁相接,可以使得相邻的支撑层之间的相接部位更为稳固,并且增加相接部位的等效接触面积,提高支撑性能,进而提高整体的缓震效果。

16、技术方案四中,第一弯曲段、第二弯曲段倾斜,可使得相邻的第二侧壁更容易相接为一体,且相接的位置相互错开,降低应力过于集中的影响,从而提高整体的缓震效果。

17、技术方案五中,令第二侧壁上越靠近支撑层相接处的部位的弯曲程度越大,可以使得相邻的第二侧壁的相接更为平顺,避免出现结构上的突然变化,增强支撑组件的回弹性能。

18、技术方案六中,将第二支撑部中的支撑单元的水平截面设置为能够形成平面密铺的形状,使得整个第二支撑部中的各个支撑单元连为一体,提供较好的支撑和缓震效果。

19、技术方案七中,将支撑单元的水平截面设置为正六边形,支撑单元的形状规整,便于在第二支撑部中的平面密铺排布,并且形成支撑单元的第一侧壁之间能够相互拉动,从而提供较好的支撑效果。

20、技术方案八中,每个支撑单元的第一侧壁由若干个沿上下方向排布的弧线段组成,这种结构会在弧线段向外扩张和向内收缩的部分提供更大的形变能力,从而使得支撑单元能够有更大的形变空间,既能够降低第二支撑部整体硬度,提供更为软弹的支持效果,又能够在支撑单元恢复形变时提供更大的回弹,整体缓震效果更为优秀;同时,在所有弧线段的下方设置直线段,直线段的添加能够降低支撑单元的形变能力,并且将直线段设置在下方,可以让直线段直接与外壁的下侧壁面对接,直线段形变能力差,但可以提供更好的支撑,而位于上方的弧线段的部分,则可以在靠近足底的部位提供更好的触感和回弹效果,从而使得第二支撑部在支撑性能和缓震性能之间取得良好的平衡。

21、技术方案九中,提供一种鞋底,该鞋底采用有上述的鞋底高回弹抗扭转支撑多功能结构,并且其中的第一支撑部应用于前掌部位,第二支撑部应用于后跟部位,连接部应用于足弓部位,可在前掌部位提供更好的缓震、回弹性能,在后跟部位提供更好的支撑、稳定性能,连接部在此处不仅起到连接第一支撑部、第二支撑部的作用,本身还能够在足弓部位提供抗扭转性能。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!