具有成型的、柔软的和纹理化的非织造织物的吸收制品的制作方法

[0001]

本公开涉及具有成型的、柔软的和纹理化的非织造织物的吸收制品。

背景技术:

[0002]

吸收制品用来容纳并吸收婴儿、儿童和成人的身体流出物(即,尿液、肠运动产物和经液)。吸收制品可包括但不限于尿布、裤、成人失禁产品、女性护理产品和吸收垫。这些吸收制品的各种部件包括非织造织物。包括非织造织物的两个示例性部件为外覆盖件非织造材料和顶片。消费者期望这两个部件(它们分别形成吸收制品的面向衣服的表面和面向穿着者的表面的至少部分)具有某种外观和感觉,同时仍然提供优异的性能。顶片的优异性能可为柔软触感,同时也具有用于身体流出物处理的纹理、透气性和皮肤干燥性。外覆盖件非织造材料的优异性能可为美观的纹理,所述纹理传达柔软性和柔和性,同时触感柔软。质地和柔软性是消费者期望的这两个部件的重要属性。然而,通常,非织造织物的纹理越多,其越不柔软,反之亦然。因此,非织造织物应当得到改善。

技术实现要素:

[0003]

本公开提供了包括成型的、柔软的和纹理化的非织造织物的吸收制品,所述非织造织物解决了纹理和柔软性之间的矛盾。通常,非织造织物的纹理越多,其越不柔软。同样,较柔软的非织造织物通常具有非常小的(如果有的话)纹理。本公开通过提供包括具有高柔软性和高纹理的非织造织物的吸收制品来提供对该问题的解决方案。本公开还提供了解决高度柔软性和高度纹理之间的矛盾,而同时提供流体处理方面的一些改善(包括身体流出物的快速透湿和增强的皮肤和顶片干燥性)的解决方案。通常,本公开的非织造织物可形成面向穿着者的表面(例如,顶片)的至少一部分和面向衣服的表面(例如,外覆盖件非织造材料)的至少一部分。柔软性、纹理(即,光滑度)、和/或刚度可由emtec薄纸柔软性分析仪根据本文的emtec测试来测量。触觉柔软性测量为ts7。质地/光滑度测量为ts750。刚度测量为d。

附图说明

[0004]

通过参考以下结合附图所作的对本公开的示例性形式的描述,本公开的上述和其它特征和优点以及获得它们的方式将变得更加显而易见,并且本公开自身将更好地被理解,其中:

[0005]

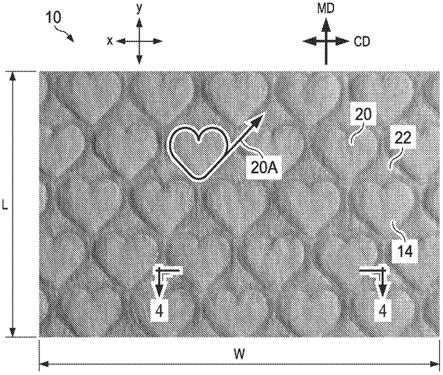

图1为本公开的示例性非织造织物的照片。

[0006]

图2为本公开的示例性非织造织物的照片。

[0007]

图3为本公开的示例性非织造织物的照片。

[0008]

图4为沿图1的线4-4截取的本公开的非织造织物的一部分的剖视图。

[0009]

图5a为示意图,示出了用呈并列布置结构的初级组分a和次级组分b制成的长丝的横截面。

[0010]

图5b为示意图,示出了用呈偏心皮/芯布置结构的初级组分a和次级组分b制成的

长丝的横截面。

[0011]

图5c为示意图,示出了用呈同心皮/芯布置结构的初级组分a和次级组分b制成的长丝的横截面。

[0012]

图6为三叶形双组分纤维的透视照片。

[0013]

图7为用于制备本公开的非织造织物的示例性设备的示意图。

[0014]

图8为用于粘结本公开的织物的一部分的图7的设备的一部分的细节。

[0015]

图9为用于粘结本公开的织物的一部分的设备的一部分的另外细节,其从图8中的细节图9截取。

[0016]

图10为用于任选地附加粘结本公开的非织造织物的一部分的设备的一部分的细节。

[0017]

图11为本公开的示例性非织造织物的照片。

[0018]

图12为可用于形成本公开的非织造织物的成形带的一部分的照片。

[0019]

图13为图12的成形带的一部分的剖视图。

[0020]

图14为用于至少部分地形成图12的成形带的掩膜的一部分的图像。

[0021]

图15为用于至少部分地形成图16的成形带的掩膜的一部分的图像。

[0022]

图16为可用于形成本公开的非织造织物的成形带的一部分的照片。

[0023]

图17为用于至少部分地形成图18的成形带的掩膜的一部分的图像。

[0024]

图18为可用于形成本公开的非织造织物的成形带的一部分的照片。

[0025]

图19为可用于形成本公开的非织造织物的成形带的一部分的照片。

[0026]

图20为用于至少部分地形成图19的成形带的掩膜的图像。

[0027]

图21为在图19的成形带上制备的本公开的非织造织物的照片。

[0028]

图22为本公开的成形带的示意透视图。

[0029]

图23为包括本公开的非织造织物的非织造基底的平面图。

[0030]

图24为包括本公开的非织造织物的非织造基底的平面图。

[0031]

图25为本公开的示例性非织造织物的照片。

[0032]

图26为图25的示例性非织造织物的横截面的照片。

[0033]

图27为本公开的示例性非织造织物的微ct透视图图像。

[0034]

图28为本公开的示例性非织造织物的微ct透视图图像。

[0035]

图29为图27和图28的示例性非织造织物的横截面的微ct图像。

[0036]

图30为图27和图28的示例性非织造织物的微ct平面图图像。

[0037]

图31为本公开的非织造织物的各种有益效果的图形描绘。

[0038]

图32为本公开的示例性非织造织物的一部分的照片。

[0039]

图33为本公开的示例性非织造织物的一部分的照片。

[0040]

图34为本公开的示例性非织造织物的一部分的照片。

[0041]

图35为本公开的示例性非织造织物的一部分的照片。

[0042]

图36为图36和图35的示例性非织造织物的横截面的照片。

[0043]

图37为本公开的示例性非织造织物的一部分的照片。

[0044]

图38为本公开的示例性非织造织物的一部分的照片。

[0045]

图39为本公开的示例性非织造织物的一部分的照片。

[0046]

图40为本公开的示例性非织造织物的一部分的照片。

[0047]

图41为图27和图28的示例性非织造织物在经历附加处理之后的微ct平面图图像。

[0048]

图42为图41的非织造织物的各种有益效果的图形描绘。

[0049]

图43为包括多个吸收制品的示例性页面的图示。

[0050]

图44为包括一个或多个非织造织物的吸收制品的正面透视图。

[0051]

图45为图44的吸收制品的背面透视图。

[0052]

图46-48为本公开的非织造顶片的示例性图案。

[0053]

图49-50为本公开的外覆盖件非织造材料的示例性图案。

具体实施方式

[0054]

现在将描述本公开的各种非限制性形式以便在总体上理解本文所公开的可逆的和可配置的吸收制品的结构原理、功能、制造和用途。这些非限制性形式的一个或多个示例图示于附图中。本领域的普通技术人员将会理解,本文所描述的以及附图所示出的可逆的和可配置的吸收制品是非限制性示例形式,并且本公开的各种非限制性形式的范围完全由权利要求书限定。结合一个非限制性形式所示或所述的特征结构可与其它非限制性形式的特征结构组合。此类修改和变型旨在被包括在本公开的范围内。

[0055]

本公开提供了一种在单一成形工艺中用连续纺粘长丝在成型的成形带上直接形成的成型的、柔软的和纹理化的非织造织物。本公开的非织造织物可呈现对应于成形带的形状的形状。本公开的非织造织物解决了柔软性和纹理之间的矛盾,并且提供高度纹理,同时仍然提供高度柔软性。

[0056]

成型非织造织物10的代表性示例的照片示出于图1至图3中。成型非织造织物可用作例如顶片和/或外覆盖件非织造材料。成型非织造织物也可用作吸收制品的其它非织造部件或用于其它消费产品,诸如清洁和除尘产品和医用罩衣。

[0057]

成型非织造织物10可为具有第一表面12和第二表面14的纺粘非织造基底。在图1至图3中,第二表面14面对观察者并且与第一表面12相对,该第一表面在图1至图3中不可见但示出于图4中。术语“表面”出于描述的目的被广泛用来指纤维网的两个侧面,并且不旨在推论出任何必要的平坦度或平滑度。虽然成型非织造织物10为柔软和柔性的,但将在展平状态中对其进行描述,即在平行于展平状态的一个或多个x-y平面的上下文中对其进行描述,并且该平面在纤维网制备技术中分别对应于横向cd的平面和加工方向md的平面,如图1至图3所示。沿md的长度l和沿cd的宽度w确定非织造织物10的总面积a。如图4(其为图1所示非织造织物10的一部分的横截面)所示,出于描述的目的,成型非织造织物的三维特征结构被描述为沿z方向从第一表面16的x-y平面向外延伸(参见图4)。三维特征结构沿z方向的最大尺寸可限定第一表面16的平面和第二表面18的x-y平面之间的最大距离,该距离可被测量为非织造织物10的平均厚度ac。平均厚度可经由光学非接触式装置来确定,或者其可由涉及间隔开的平板的仪器来确定,该平板测量在预定压力下放置在它们之间的非织造布的厚度。没有必要使所有三维特征结构具有相同的z方向最大尺寸,但多个三维特征结构可具有由下述纤维沉积工艺和成形带的特性确定的基本上相同的z方向最大尺寸。

[0058]

图1至图4中所示的非织造织物(以及本文所公开的其它非织造织物)可以是流体可渗透的。整个非织造织物可被认为是流体可渗透的。区域或区(下文所述)可为流体可渗

透的。如本文所用,关于非织造织物的流体可渗透的是指非织造织物具有至少一个区,该区在使用消费产品的情况下允许液体通过。例如,如果织物用作一次性尿布上的顶片,则该非织造织物可具有至少一个区,该区具有一定流体渗透性,从而允许尿液通过下面的吸收芯。如本文所用,关于区域的“流体可渗透的”是指该区域表现出允许液体通过的多孔结构。

[0059]

如图1至图4所示,非织造织物10可具有多个离散的可识别地不同的三维特征结构(包括第一三维特征结构20和第二三维特征结构22、和第三三维特征结构24)的规则重复图案,如图2和图3所示。例如,在图1中,心形第一三维特征结构20可识别地不同于较小的大致三角形的第二三维特征结构22。可识别的差异可为视觉的,诸如可识别地不同的尺寸和/或形状。

[0060]

非织造织物10的三维特征结构可通过将纤维直接沉积到具有对应三维特征结构的图案的成形带上而形成,该沉积诸如通过梳理法、气流成网法、从溶液纺丝法或熔体纺丝法。在一种意义上讲,非织造织物10被模塑到成形带上,该成形带确定织物10的三维特征结构的形状。然而,重要的是,如本文所述,本公开的设备和方法产生非织造织物10,使得除了由于成形带的属性和用于形成织物的设备的属性而呈现成形带的形状之外,该织物还被赋予用于吸收制品、衣服、医疗产品、和清洁产品的有益特性。具体地,由于成形带和其它设备元件的性质,如下所述,非织造织物10的三维特征结构具有强度特性,该强度特性可以如下方式在微区内的第一区域和第二区域之间不同(下面更全面地描述)或者可从特征结构至特征结构而不同,该方式提供了非织造织物10在用于个人护理制品、衣服、医疗产品、和清洁产品时的有益特性。例如,第一三维特征结构20可具有不同于第二三维特征结构22的基重或密度的基重或密度,并且两者可具有不同于第三三维特征结构24的基重或密度的基重或密度,从而提供了与尿布或卫生巾中的流体采集、分配和/或吸收相关的有益的美观特性和功能特性。

[0061]

据信非织造织物10的各种三维特征结构之间的强度特性差异是由于起因于本文所述的设备和方法的纤维分配和压实。纤维分配发生在纤维沉积工艺期间,而不是发生在例如后制备工艺诸如压花工艺期间。由于纤维在诸如熔体纺丝工艺的工艺期间能够自由移动,在具有由特征结构的性质和成形带的透气率以及其他加工参数所确定的运动的情况下,据信纤维将更稳定并且永久性地形成于非织造织物10中。

[0062]

如可见于图1至图3,并且如从本文的说明书可理解,不同的三维特征结构可由在视觉上可辨别(相对于三维特征结构的内部)的区域限定,该区域可呈闭合图形的形式(诸如图1和图3中的心形形状、以及图2和图3的菱形形状)。闭合图形可为曲线闭合图形,诸如图1和图3中的心形形状。轮廓上在视觉上可辨别的区域可为非织造织物10的以下区域,它们沿z方向最紧密地相邻于第一表面12,诸如如图4所示的区域21,并且其中当处于展平状态时,它们可至少部分地位于第一平面16中或位于其上。例如,如图1所示,第一三维特征结构20为心形,并且如一个示例性第一三维特征结构20a所示,由曲线闭合心形元件限定。曲线元件可被理解为线性元件,该线性元件在沿其长度的任何点处具有切向矢量v(在存在闭合形状的情况下),使得切向矢量v同时具有md分量和cd分量,该md分量和cd分量在闭合图形的线性元件长度的大于50%上改变值。当然,图形无需为完全100%闭合的,但线性元件可具有断裂部,该断裂部不偏离闭合图形的总体印象。如下文在成形带的上下文中所讨论的,轮廓上在视觉上可辨别的曲线闭合心形元件由成形带上的对应的闭合心形凸起元件形

成,以在织物10上制备心形闭合图形。在一个重复图案中,各个形状(在图1中的第一三维特征结构的情况下,为心形形状)可在织物10的第二表面14的总面积oa上导致美观的柔软的枕头般的特征结构。当非织造织物10意在用作尿布或卫生巾的顶片时,非织造织物10的第二表面14可面向身体以递送与柔软性、耐压缩性、和流体吸收相关的优异的美观和性能有益效果。

[0063]

本公开可利用熔体纺丝工艺。在熔体纺丝中,在挤出物中不存在质量损失。熔体纺丝不同于其它纺丝,诸如从溶液进行的湿纺丝或干纺丝,其中溶剂通过从挤出物中挥发或扩散来去除,从而导致质量损失。

[0064]

熔体纺丝可在约150℃至约280

°

下进行,或者在约190

°

至约230

°

下进行。纤维纺丝速度可大于100米/分钟,并且可为约1,000米/分钟至约10,000米/分钟,并且可为约2,000米/分钟至约7,000米/分钟,并且可为约2,500米/分钟至约5,000米/分钟。纺丝速度可影响纺成纤维的脆性,并且一般来讲,纺丝速度越高,纤维脆性就越小。连续纤维可通过纺粘方法或熔喷工艺生产。

[0065]

本公开的非织造织物10可包括连续多组分聚合物长丝,包括初级聚合物组分和次级聚合物组分。长丝可为连续双组分长丝,包括初级聚合物组分a和次级聚合物组分b。双组分长丝具有横截面、长度、和周向表面。组分a和组分b可横跨双组分长丝的横截面布置在基本上不同的区中,并且可沿双组分长丝的长度连续地延伸。次级组分b连续地沿双组分长丝的长度构成双组分长丝的周向表面的至少一部分。聚合物组分a和聚合物组分b可在常规熔体纺丝设备上被熔体纺丝成多组分纤维。将基于所期望的多组分构型来选择设备。可商购获得的熔体纺丝设备购自位于melbourne,florida的hills,inc.。纺丝温度在约180℃至约230℃的范围内。双组分纺粘长丝可具有约6微米至约40微米,或约12微米至约40微米的平均直径。

[0066]

组分a和组分b可被布置成如图5a所示的并列布置结构或如图5b所示的偏心皮/芯布置结构以获得表现出天然螺旋卷曲的长丝。另选地,组分a和组分b可被布置成如图5c所示的同心皮芯布置结构。另外,组分a和组分b还可被布置成如图6所示的多叶形皮芯布置结构。其它多组分纤维可通过使用本公开的组合物和方法来生产。双组分纤维和多组分纤维可为橘瓣型、带型、海岛型构型、或它们的任何组合。皮可连续或不连续地围绕芯。本公开的纤维可具有不同的几何形状,其包括圆形、椭圆形、星形、矩形、和其它各种偏心率。

[0067]

用于将多组分聚合物长丝挤出成此类布置结构的方法是本领域中的普通技术人员公知的。

[0068]

多种多样的聚合物适合于实践本公开,包括聚烯烃(诸如聚乙烯、聚丙烯和聚丁烯)、聚酯、聚酰胺、聚氨酯、弹性体材料等。可纺成长丝的聚合物材料的示例可包括天然聚合物。

[0069]

初级组分a和次级组分b可被选择成使得所得双组分长丝提供改善的非织造布粘结和基底柔软性。初级聚合物组分a可具有低于次级聚合物组分b的熔融温度的熔融温度。

[0070]

初级聚合物组分a可包括聚乙烯或丙烯和乙烯的无规共聚物。次级聚合物组分b可包括聚丙烯或丙烯和乙烯的无规共聚物。聚乙烯包括线性低密度聚乙烯和高密度聚乙烯。此外,次级聚合物组分b还可包括添加剂以用于增强长丝的天然螺旋卷曲、降低长丝的粘结温度、并且增强所得织物的耐磨蚀性、强度和柔软性。

[0071]

可加入无机填料诸如镁、铝、硅、和钛的氧化物作为廉价的填料或加工助剂。

[0072]

本发明的长丝还可以足以赋予纤维所期望的触觉的量包含滑爽添加剂。如本文所用,“滑爽添加剂”或“滑爽剂”是指外部润滑剂。当与树脂熔融共混时,滑爽剂在冷却期间或在制造之后逐渐渗出或迁移至表面,因而形成均匀的、不可见地薄的涂层,从而产生永久性润滑效应。滑爽剂可以是快速浓郁的滑爽剂。

[0073]

在制备期间或在后处理中或甚至在这两者中,本公开的非织造织物可用表面活性剂或其它试剂处理以亲水化纤维网或使其成为疏水的。例如,用于顶片的非织造织物可用亲水化材料或表面活性剂处理,以便使其对于身体流出物诸如尿液是可透过的。对于其它吸收制品,顶片可保持在其天然疏水状态或者通过加入疏水化材料或表面活性剂使其成为更加疏水的。

[0074]

用于制备本公开的织物的多组分长丝的合适的材料可包括得自exxon mobil公司的pp3155聚丙烯和得自exxon mobil公司的pp3854聚丙烯。

[0075]

当聚丙烯为组分a并且第二聚丙烯组合物为组分b时,并列型双组分长丝可包含约5重量%至约95重量%的聚丙烯和约95重量%至约5重量%的另一种聚丙烯组合物。长丝可包含按重量计约30%至约70%的聚乙烯和按重量计约70%至约30%的每种组分。

[0076]

转到图7,公开了用于制备本公开的织物10的代表性生产线30。生产线30被布置成生产双组分连续长丝的织物,但应当理解,本公开包括用单组分长丝或具有多于两个组分的多组分长丝制成的非织造织物。双组分长丝可为三叶形。

[0077]

生产线30包括分别由挤出机驱动器31和33驱动的一对挤出机32和34,用于单独地挤出初级聚合物组分a和次级聚合物组分b。聚合物组分a从第一料斗36被进料至相应的挤出机32中,并且聚合物组分b从第二料斗38被进料至相应的挤出机34中。聚合物组分a和聚合物组分b可从挤出机32和34通过相应的聚合物导管40和42被进料至过滤器44和45和熔体泵46和47,该熔体泵将聚合物泵送到纺丝组件48中。用于挤出双组分长丝的喷丝头是本领域中的普通技术人员公知的,并且因此在此处不详述。

[0078]

一般地描述,纺丝组件48包括外壳,该外壳包括一个叠堆在另一个的顶部上的多个板,它们带有开口的图案,该开口被布置成产生流动路径以用于单独地引导聚合物组分a和聚合物组分b通过喷丝头。纺丝组件48具有被布置成一个或多个行的开口。当聚合物被挤出通过喷丝头时,喷丝头开口形成向下延伸的长丝帘。出于本公开的目的,喷丝头可被布置成形成图5a、图5b和图5c所示的皮/芯或并列双组分长丝、以及非圆形纤维诸如三叶形纤维,如图6所示。此外,纤维还可为包含一种聚合物组分诸如聚丙烯的单组分。

[0079]

生产线30也包括邻近从喷丝头延伸的长丝帘定位的淬火鼓风机50。来自淬火鼓风机50的空气对从喷丝头延伸的长丝进行淬火。可从长丝帘的一侧或长丝帘的两侧引导淬火空气。

[0080]

衰减器52定位在喷丝头下方,并且接收经淬火的长丝。在对聚合物进行熔体纺丝的过程中用作衰减器的纤维抽吸单元或吸气器是人们公知的。用于本公开的工艺中的合适的纤维抽吸单元包括美国专利3,802,817中所示类型的线性纤维衰减器以及美国专利3,692,618和美国专利3,423,266中所示类型的喷射枪。

[0081]

一般地描述,衰减器52包括伸长的竖直通道,长丝通过该通道被吸气空气抽吸,该吸气空气从通道的侧部进入并且向下流动通过该通道。成型的、环形的且至少部分地带有

小孔的成形带60定位在衰减器52的下方,并且从衰减器52的出口孔接收连续长丝。成形带60为带并且围绕导辊62行进。定位在成形带60下方(长丝被沉积在那里)的真空64抵靠成形表面抽吸长丝。虽然成形带60在图8中被示出为带,但应当理解,成形带也可呈其它形式,诸如转筒。下文说明了具体成型的成形带的细节。

[0082]

在生产线30的操作中,料斗36和38填充有相应的聚合物组分a和聚合物组分b。聚合物组分a和聚合物组分b为熔融的,并且被相应的挤出机32和34挤出通过聚合物导管40和42和纺丝组件48。虽然熔融聚合物的温度取决于所使用的聚合物而变化,但当将聚乙烯分别用作初级组分a和次级组分b时,聚合物的温度可在约190℃至约240℃的范围内。

[0083]

随着所挤出的长丝在喷丝头下方延伸,出自淬火鼓风机50的空气流至少部分地对长丝进行淬火,并且对于某些长丝来讲,诱导熔融长丝的结晶。淬火空气可沿基本上垂直于长丝长度的方向在约0℃至约35℃的温度下并以约100英尺/分钟至约400英尺/分钟的速度流动。长丝可在被收集到成形带60上之前被充分淬火,使得长丝可被穿过长丝和成形表面的受迫空气布置。对长丝进行淬火减小了长丝的粘性,使得长丝在被粘结之前不是太紧密地彼此粘附,因而在将长丝收集在成形带上并形成纤维网期间可被移动或被布置在成形带上。

[0084]

在淬火之后,长丝被纤维抽吸单元的气流抽吸到衰减器52的竖直通道中。衰减器可定位在喷丝头底部下方的30英寸至60英寸处。

[0085]

长丝可通过衰减器52的出口孔被沉积到成型的行进的成形带60上。随着长丝接触成形带60的成形表面,真空64抵靠成形带60抽吸空气和长丝以形成连续长丝的非织造纤维网,该纤维网呈现对应于成形表面的形状的形状。如上所述,由于长丝被淬火,因此长丝不是太具粘性,并且随着长丝被收集在成形带60上并被形成为织物10,真空可移动长丝或将长丝布置在成形带60上。

[0086]

生产线30包括一个或多个粘结装置,诸如圆筒形压实辊70和72,它们形成辊隙,该织物可通过该辊隙被压实(例如,被压延),并且它们也可被加热以粘结纤维。压实辊70、72中的一者或两者可被加热以通过粘结非织造织物的一些部分而向非织造织物10提供增强的特性和有益效果。例如,据信足以提供热粘结的加热将改善织物10的拉伸特性。压实辊可为带有独立加热控制器的一对平滑表面的不锈钢辊。压实辊可通过电气元件或热油循环被加热。压实辊之间的间隙可用液压方式来控制,以随着其在成形带上穿过压实辊对织物施加期望的压力。作为示例,其中成形带厚度为1.4mm,并且纺粘非织造织物具有25gsm的基重,压实辊70和72之间的辊隙间隙可为约1.4mm。

[0087]

上压实辊70可被加热得足以在非织造织物10的第一表面12上熔融粘结纤维,从而向非织造织物赋予强度,使得其可从成形带60被移除而不损失完整性。如图8和图9所示,例如,随着辊70和72沿箭头所示的方向旋转,带60(其上铺设有纺粘织物)进入由辊70和72所形成的辊隙。受热辊70可加热非织造织物10的以下部分,该部分被带60的凸起的树脂元件(即,在区域21中)抵靠其压制,从而在织物10的至少第一表面12上产生粘结的纤维80。如通过本文的说明书可理解,如此形成的粘结区域可呈现成形带60的凸起元件的图案。例如,如此形成的粘结区域可为区域21的第一表面12上的基本上连续的网络或基本上半连续的网络,该网络形成与图1和图11的心形相同的图案。通过调节温度和保压时间,粘结可主要局限于最靠近第一表面12的纤维,或者热粘结可达到第二表面14,如图11(该图也示出了下文

所更详述的点粘结部90)和图34至图38所示。粘结也可为不连续的网络,例如,下述点粘结部90。

[0088]

可选择成形带60的凸起元件以建立成形带和非织造基底11或非织造织物10的粘结区域的各种网络特征。网络对应于构成成形带60的凸起元件的树脂,并且可包括基本上连续的、基本上半连续的、不连续的、或它们的组合的选项。这些网络可描述成形带60的凸起元件,因为这涉及它们在成形带60或包括本公开的非织造基底11或非织造织物10的三维特征结构的x-y平面中的外观或构成。

[0089]“基本上连续的”网络是指在其内可通过不间断的线连接任何两个点的区域,该不间断的线的整个线长度完全在该区域内延伸。即,基本上连续的网络具有沿平行于第一平面的所有方向的基本“连续性”并仅在该区域的边缘处终止。结合“连续的”,术语“基本上”旨在表明虽然可实现绝对连续性,但与绝对连续性的微小偏差也是可容忍的,只要这些偏差不明显影响纤维结构(或模塑构件)所设计和预期的性能即可。

[0090]“基本上半连续的”网络是指沿平行于第一平面的所有但至少一个方向具有“连续性”的区域,并且在该区域中,不能够通过不间断的线连接任何两个点,该不间断的线的整个线长度完全在该区域内延伸。半连续框架可能仅在平行于第一平面的一个方向上具有连续性。与上述连续区域类似,虽然优选所有但是至少一个方向上的绝对连续性,但是此连续性的微小偏差也是可容忍的,只要这些偏差不显著影响纤维结构的性能即可。

[0091]“不连续的”网络是指离散的且彼此分隔开的区域,它们沿平行于第一平面的所有方向均是不连续的。

[0092]

在压实之后,非织造织物10可离开成形带60,并且可通过由压延辊71、73所形成的辊隙被压延,其后织物10可被卷绕到卷轴75上。如图10的示意横截面所示,压延辊71、73可为不锈钢辊,它们具有雕刻图案辊84和平滑辊86。雕刻辊可具有凸起部分88,该凸起部分可向织物10提供附加压实和粘结。凸起部分88可为相对小的间隔开的“钉”的规则图案,该钉在压延辊71和73的辊隙中形成相对小的点粘结部90的图案。非织造织物10中点粘结部的百分比可为约3%至约30%或约7%至约20%。雕刻图案可为多个紧密地间隔的、规则的、大致圆柱形的、顶部大致平坦的钉形状,其中钉高度在约0.5mm至约5mm或约1mm至约3mm的范围内。粘结压延辊的钉可在非织造织物10中形成紧密地间隔的、规则的点粘结部90,如图11所示。进一步的粘结可通过例如热通气粘结来实现。

[0093]

如本文所用,“点粘结”是热粘结非织造织物、纤维网或基底的方法。该方法包括使纤维网穿过两个辊之间的辊隙,该辊包括受热的凸形的具有图案的或雕刻的金属辊以及光滑的或具有图案的金属辊。凸形的具有图案的辊可具有多个凸起、通常为圆柱形的销,其产生圆形点粘结。平滑辊可根据应用进行加热或不进行加热。在非织造布生产线中,可以是非粘结纤维网的非织造织物被进料至压延辊隙中,并且纤维温度升高到纤维在雕刻点的尖端处并且抵靠平滑滚彼此热熔合的点。加热时间通常为毫秒级。织物特性取决于工艺设置,诸如辊温度、纤维网线速度和辊隙压力,所有这些都可由技术人员根据所需的点粘结程度确定。一般称为热压延粘结的其它类型的点粘结可使用用于粘结部的不同几何形状(除圆形形状之外),例如椭圆形、线、圆形。在一个示例中,点粘结产生0.5mm直径圆形的点粘结部图案,其具有10%的总体粘结面积。其它粘结形状可具有凸起销,该凸起销在销的整个粘结表面上具有约0.1mm至2.0mm的最长尺寸,并且总粘结面积在约5%至约30%的范围内。

[0094]

如图11所示,受热压实辊70可形成粘结图案,该粘结图案可为非织造织物10的第一表面12上的基本上连续的网络粘结图案80(例如,互连的心形粘结部)(未示出于图11中,因为其背离观察者),并且雕刻压延辊73在织物10的第二表面14上可形成相对小的点粘结部90。点粘结部90可固定松散的纤维,该松散的纤维否则的话将易于在织物10的使用期间起毛或起球。当用作吸收制品,例如尿布或卫生巾中的顶片时,非织造织物10的所得结构的优点最明显。在使用中,在吸收制品中,非织造织物10的第一表面12可为相对较平坦的(相对于第二表面14),并且由于受热压实辊的缘故而具有相对大量的粘结,从而在被成形带60的凸起元件压制的织物的区域处形成粘结部80。该粘结赋予非织造织物10结构完整性,但对于使用者的皮肤来讲可能相对硬或粗糙。因此,非织造织物10的第一表面12可在尿布或卫生巾中取向成面向制品内部,即,背离穿着者的身体或面向衣服。同样,第二表面14在使用中可面向穿着者,并且与身体接触。相对小的点粘结部90可能不太可能在视觉上或在触觉上被使用者感知到,并且相对柔软的三维特征结构可在视觉上保持不起毛和起球,同时在使用中对于身体来讲是感觉柔软的。替代上述粘结或除了上述粘结之外,还可使用进一步的粘结。

[0095]

成形带60可根据以下专利中所述的方法和工艺来制备:2003年8月26日授予lindsay等人的美国专利6,610,173,或1996年5月7日授予trokhan等人的美国专利5,514,523,或2002年6月4日授予burazin等人的美国专利6,398,910,或2013年8月8日以stage等人的名义公布的美国公布2013/0199741,每个专利具有本文所公开的用于制备纺粘非织造纤维网的改善特征结构和图案。lindsay、trokhan、burazin和stage的公开内容描述了以下带,它们代表了用固化树脂在织造加强构件上制成的造纸带,该带具有改善之处,可用于如本文所述的本公开中。

[0096]

可用于本公开中且可根据美国专利5,514,523的公开内容制备的类型的成形带60的示例示出于图12中。如本文所教导,加强构件94(诸如长丝96的织造带)充分地涂覆有液体感光聚合物树脂至预选的厚度。结合了所期望的凸起元件图案重复元件(例如,图14)的膜或负掩膜并置在液体感光树脂上。然后将树脂暴露于穿过膜的具有适当波长的光,诸如uv光(对于uv可固化树脂来讲)。这种对光的暴露导致暴露区域(即,掩膜中的白色部分或非印刷部分)中树脂的固化。将未固化树脂(掩膜中不透明部分下方的树脂)从系统移除,留下形成图案的固化树脂,该图案由例如图12所示的固化树脂元件92所示。还可形成其它图案。

[0097]

图12示出了可用于制备图1所示非织造织物10的成形带60的一部分。如图所示,成形带60可包括织造加强构件94上的固化树脂元件92。加强构件94可由织造长丝96制成,如造纸带领域中所公知的,包括树脂涂覆的造纸带。固化树脂元件可具有图12所示的通用结构,并且通过使用具有图14所示尺寸的掩膜97来制备。如图13中的示意性横截面所示,固化树脂元件92在周围流动并被固化以“锁定”到加强构件94,并且可具有约0.020英寸至约0.060英寸,或约0.025英寸至约0.030英寸的远侧端部处的宽度dw、和约0.030英寸至约0.120英寸或约0.50英寸至约0.80英寸,或约0.060英寸的加强构件94上方的总高度(称作超载荷ob)。图14表示掩膜97的一部分,示出了用于图1所示非织造织物10中的重复心形设计的一个重复单元的设计和代表性尺寸。白色部分98对uv光是透明的,并且在制备带的工艺中,如美国专利5,514,523所述,允许uv光固化下面的树脂层,该树脂层被固化以在加强构件94上形成凸起元件92。在未固化的树脂被冲洗掉之后,通过缝接一定长度带的端部来

产生具有如图12所示固化树脂设计的成形带60,该带的长度可取决于设备的设计,如图7所示。

[0098]

以类似方式,图15表示掩膜97的一部分,示出了用于图2所示非织造织物10中的重复设计的一个重复单元的设计。白色部分98对uv光是透明的,并且在制备带的工艺中,允许uv光固化下面的树脂层,该树脂层被固化到加强构件94。在未固化的树脂被冲洗掉之后,通过缝接一定长度带的端部来产生具有如图16所示固化树脂设计的成形带60,该带的长度可取决于设备的设计,如图7所示。

[0099]

另外,作为示例,图17表示掩膜的一部分,示出了用于图18所示非织造织物10中的重复设计的一个重复单元的设计。白色部分98对uv光是透明的,并且在制备带的工艺中,允许uv光固化下面的树脂层,该树脂层被固化到加强构件94。在未固化的树脂被冲洗掉之后,通过缝接织物10的长度的端部来产生具有如图18所示固化树脂设计的成形带60。

[0100]

可用于本公开中的类型的成形带60的一部分的另一个示例示出于图19中。图19所示的成形带60的部分为离散带图案61,其可具有对应于非织造织物10的总面积oa的长度l和宽度w的长度l和宽度w。即,成形带60可具有离散带图案61(如下文参考图22所更充分地讨论),它们各自具有对应于非织造织物10的总面积oa的离散带图案总面积dpoa。图20表示掩膜的一部分,示出了图21所示非织造织物10中的重复设计的一个重复单元的设计。白色部分98对uv光是透明的,并且在制备带的工艺中,允许uv光固化下面的树脂层,该树脂层被固化到加强构件94。在未固化的树脂被冲洗掉之后,通过缝接带长度的端部来产生具有图19所示固化树脂设计的成形带60。

[0101]

图19所示成形带的部分示出了本公开的另一种有益效果。图19所示成形带60的部分可制备图21所示的织物10。图21所示非织造织物10可具有宽度w尺寸和长度l尺寸和总面积oa,从而使其适于用作例如一次性尿布中的顶片。在如图19所示的成形带60上制成的非织造织物10不同于图1至图3所示的非织造织物,因为由成形带60上的离散树脂元件92形成的三维特征结构的图案不是在整个总面积上成规则重复图案。相反,离散带图案总面积dpoa中的三维凸起元件的图案可被描述为包括称作区的不同部分的不规则图案。区之间的区别可为视觉的,即,在视觉上可辨别的差异,或者在非织造织物10中,该区别可产生平均强度特性诸如基重或密度上的差异、或视觉特性和强度特性的组合上的差异。如果观察者在普通室内照明条件下(例如,20/20的视力、足以进行阅读的光照)可在视觉上辨别区诸如第一区112和第二区122之间的图案差异,则存在视觉上可辨别的差异。

[0102]

非织造织物10也可具有对应于成形带的区的在视觉上可辨别的区。如图21所示,例如,织物10可具有至少两个、三个、或四个在视觉上可辨别的区。具有三维特征结构的第一图案和第一平均强度特性的第一区110可具有大致居中定位在总面积oa内的第一面积。具有三维特征结构的第二图案和第二平均强度特性的第二区120可具有大致分布在周围,并且完全围绕总面积oa内的第一区110的第二面积。具有三维特征结构的第三图案和第三平均强度特性的第三区130可具有大致分布在周围,并且完全围绕总面积oa内的第二区120的第三面积。具有第四三维特征结构和第四平均强度特性的第四区140可具有在任何位置中定位在总面积oa内的第四面积,诸如在顶片的前区处,诸如图21所示的心形设计。一般来讲,可存在n个区,其中n为正整数。n个区中的每一个可具有三维特征结构的第n图案和第n面积和第n平均强度特性。

[0103]

如图21所示,在视觉上可辨别的区可包括在视觉上可辨别的三维特征结构。这些不同的三维特征结构可由相对较高的密度(相对于三维特征结构的内部)的区域限定,该区域可呈闭合图形的形式,诸如图1和图3中的心形形状、和图2和图3的菱形形状。通常,如下面更全面地讨论的,包括在微区的上下文中,三维特征结构可由第一区域和第二区域限定,其中第一区域和第二区域在视觉上是不同的,并且存在与第一区域和第二区域中的每一者相关联的普通强度特性,并且第一区域和第二区域的普通强度特性值存在差异。三维特征结构可由第一区域和第二区域限定,其中相对于第一表面的平面,第一区域处于比第二区域更高的高度(在z方向上测量的尺寸)处。三维特征结构可由第一区域和第二区域限定,其中第一区域处于比第二区域更高的基部处。

[0104]

如可理解的那样,替代具有在整个成形带上均匀的恒定的重复图案,本公开的成形带60允许产生可具有重复的不规则离散带图案61的非织造材料,每个离散带图案61类似于图19所示的离散带图案。离散带图案61各自可用来形成具有例如适用于一次性吸收制品诸如尿布或卫生巾的总面积oa的一个非织造织物10。非织造织物10可顺序地产生,即,联机产生,并且任选地以顺序方式在平行巷道中产生,每个巷道为非织造织物10的顺序线。非织造织物10的顺序线可在加工方向上沿平行于加工方向的轴线产生。然后可裁切或以其它方式按尺寸切割非织造材料以产生用作一次性吸收制品中的顶片的非织造织物10。

[0105]

每个离散带图案总面积dpoa内的图案可为相同或不同的。即,顺序地间隔的离散带图案可为基本上相同的,或者它们可在视觉外观和/或在强度特性(产生于在其上产生的非织造基底中)方面不相同。例如,如图22示意性所示,离散带图案61a的第一成形区112中的三维凸起元件的图案可不同于离散带图案61b的第一成形区112中的三维凸起元件的图案。成形带60因此在产生适用于消费品的非织造纤维网10的过程中提供灵活性,该消费品包括一次性吸收制品。

[0106]

参见图22,示出了具有平行于纵向的轴线a的成形带,所述纵向为加工方向。成形带60可具有被排序成相对于纵向成至少一种顺序关系的多个离散带图案61。每个离散带图案61可具有离散带图案总面积dpoa,该总面积由如关于离散带图案61a所示的长度l和宽度w限定在矩形形状的图案中。其总面积dpoa内的每个离散带图案可具有第一成形区112和第二成形区122,该第一成形区具有从第一表面的平面向外延伸的三维凸起元件的第一图案,该第二成形区具有从第一表面的平面向外延伸的第二三维凸起元件。第一成形区可具有第一透气率值,并且第二成形区可具有第二透气率值,并且第一透气率值可不同于第二透气率值。每个顺序地排序的离散带图案总面积dpoa内的图案可为相同或不同的。

[0107]

以举例的方式,并且参考图19所示的成形带60的离散带图案61和图21所示的非织造织物10,确定了以下特性。非织造织物10的第一区110可具有约5gsm至约30gsm的平均基重;第二区120可具有约50gsm至约70gsm的平均基重;并且第三区130可具有约25gsm至约60gsm的平均基重。从一个区至另一个区的基重差异可归因于成形带60的透气率差异。参见图20的非织造织物10,其中区110、120和130的基重分别为15gsm、53gsm和25gsm,成形带60的相应区112、122和132的透气率分别为379cfm、805cfm和625cfm。因此,通过改变成形带10中各区的透气率,各区中的平均基重和平均密度的强度特性可在织物10的总面积上被易化。

[0108]

如可从对图22所述成形带60的说明来理解,并且参考图23,在带60上制备的非织

造基底11可被描述为具有多个部分的非织造基底11,该多个部分在本文中被描述为当在成形带60上制备时被排序成相对于纵向即加工方向成至少一种顺序关系的织物10。图23为纺粘非织造基底11的示意图,示出了顺序地排序的织物10,每个织物10在各种区内具有不同的图案。每个织物10可具有总面积oa,该总面积由长度l和宽度w限定在矩形形状的图案中。每个顺序地设置的织物10可在其总面积oa内具有至少第一区110,该第一区具有三维特征结构的第一图案和第一平均强度特性、和位于总面积oa内的第一面积;第二区120,该第二区具有三维特征结构的第二图案和第二平均强度特性,具有位于总面积oa内的第二面积。任选地,可存在更多区,例如第三区130,该第三区具有三维特征结构的第三图案和第三平均强度特性,并且具有总面积oa内的第三面积。如图23所示,织物10a的第一图案110a可不同于织物10b的第一图案110b,并且可不同于织物10c的第一图案110c。相同的情况对于第二区120a、120b和120c来讲也可成立。

[0109]

一般来讲,在成形带60上制成的非织造材料11的顺序地排序的非织造织物10可在它们相应的总面积、强度特性、和视觉外观上有变化。一种普通强度特性为多于一个区(相对于分区图案,诸如图21所示的分区图案)或区域(对于三维特征结构,诸如规则重复图案,诸如图1所示的规则重复图案)所具有的强度特性。非织造织物10的此类强度特性可为平均值,并且可包括但不限于密度、体积密度、基重、厚度、和不透明度。例如,如果密度为两个不同区或区域的共同强度特性,则一个区或区域中的密度值可不同于另一个区或区域中的密度值。区(诸如例如,第一区和第二区)可为可在视觉上且通过在区内平均的不同的强度特性彼此区分的可识别区域。

[0110]

一旦产生,各个非织造织物10就可按尺寸切割并用于它们的预期用途,诸如用于一次性吸收制品中的顶片。例如通过本领域中公知的方法将一个织物10按适当总面积切割并附着到尿布中。织物10可在装配成尿布之前切割,或者在尿布制备工艺期间,非织造基底11可与呈纤维网形式的其它尿布部件放置在一起,并且在装配之后按尺寸切割。

[0111]

如可参考图24来理解,在带60上制成的非织造基底11可被描述为具有多个部分的非织造织物11,该多个部分在本文中被描述为当在成形带60上制备时被排序成相对于纵向即加工方向成至少一种顺序关系的织物10,当在成形带60上制备时成至少一种并列关系,即,沿横向成至少一种并列关系。图24为纺粘非织造基底11的示意图,示出了相邻加工方向巷道13中的顺序地排序的织物10,相邻巷道具有在旁边的每个织物10,该织物在图24中被标示为10d、10e和10f。每个织物10可具有总面积oa,该总面积由长度l和宽度w限定在矩形形状的图案中。每个顺序地设置的织物10可在其总面积oa内具有至少第一区110,该第一区具有三维特征结构的第一图案和第一平均强度特性、和位于总面积oa内的第一面积;第二区120,该第二区具有三维特征结构的第二图案和第二平均强度特性,具有位于总面积oa内的第二面积。任选地,可存在更多区,例如第三区130,该第三区具有三维特征结构的第三图案和第三平均强度特性,并且具有总面积oa内的第三面积。并列巷道中的每个织物10可为基本上相同的,或者它们可为关于尺寸、视觉外观、和/或强度特性不同的。一旦产生,非织造基底11就可被卷绕到卷轴上以便裁切到巷道中从而加工成消费产品,或者被裁切并且随后被卷绕到卷轴上。

[0112]

本公开的另一方面涉及纺粘商业生产线,在那里将多个箱体用于织物的改善的铺设层不透明度和均匀度。在一些情况下,设备可包括三重纺粘箱体(在本领域中称为

“

sss”),并且可例如在称为“ssmms”纺粘生产线的设备中与熔喷(m)组合。

[0113]

通过压延非织造织物10以具有点粘结部90,这可减少起毛。起毛是指纤维变得松散并从织物10上移除的趋势。松散和移除可归因于在一次性吸收制品的生产期间与制造设备的摩擦接合,或者另一个表面诸如人的皮肤与织物10的相互作用。在一些应用中,诸如用于一次性吸收制品中的顶片,起毛为负面消费现象。但将纤维粘结在固定位置也可为消费负面的,因为其可在否则的话柔软的非织造基底的表面上产生粗糙性。如期望地那样,我们已发现,本公开的非织造基底和非织造织物可以最小限度的柔软性损失确保粘结的增加(和由此发生的起毛的减少)。粘结可由相对紧密地间隔的点粘结部90实现,其中间距取决于所期望的起毛减少程度。粘结也可通过已知的用于化学粘结或热粘结非织造纤维的方法来实现,诸如热粘结、超声波粘结、压力粘结、胶乳粘合剂粘结、以及此类方法的组合。

[0114]

本公开的进一步表征可通过关注在视觉上可辨别的区内的三维特征结构来实现。可关于微区进一步描述上面讨论的每个区,诸如区110、120和130。微区是以下区内的非织造织物10的一部分,该区具有至少两个在视觉上可辨别的区域,并且这两个区域之间存在普通强度特性差异。微区可包括非织造织物10的一部分,该部分穿过具有至少两个在视觉上可辨别的区域的两个或更多个区边界,并且这两个区域之间存在普通强度特性差异。

[0115]

在本公开中考虑微区的有益效果是为了说明,除了与区诸如区110、120和130的平均强度特性的差异(如上所述)之外,本公开还提供了在由区内的三维特征结构限定的区域之间具有实际和/或平均强度特性的差异的织物,其中根据用于生产织物的成形带的设计精确地放置三维特征结构。三维特征结构的区域之间的强度特性之间的差异提供了附加的视觉有益效果和功能有益效果。区域之间的明显视觉对比可在区内和区之间提供极其精细的在视觉上区别性的设计。同样,由精确制造的成形带提供的区域的精确定位可提供区的优异且定制的柔软性、强度以及流体处理特性。因此,本公开提供了区之间平均强度特性的差异同时与构成微区的区域的强度特性的差异的意外组合。

[0116]

参考图25和图26可以理解由三维特征结构限定的区域。图25示出了根据本公开的织物10的一部分的光学显微镜图像,并且图26为图25中所示织物的一部分的横截面的扫描电子显微照片(sem)。因此,图25和图26示出了放大的非织造织物10的一部分,以更精确地描述织物的以其它方式在视觉上可辨别的特征结构。图25所示的非织造织物10的一部分在cd上为大约36mm,并且表现出至少三个在视觉上不同的区的一些部分,如下所述。

[0117]

在图25和图26中,示出了非织造织物10的一种图案的一部分,第一区110(在图25的左侧)的特征在于大致md取向的可变宽度行的第一区域300与md取向的可变宽度行的第二区域310分隔。第一区域也是限定第一区域300和第二区域310的三维特征结构20。三维特征结构是在成形带的凸起元件之间或周围形成的非织造织物10的一部分,该部分在本说明书中为第一区域300,使得所得结构在z方向上具有相对更大的尺寸。相邻的第二区域310通常具有与第一区域300共同的强度特性,并且可具有相对较低的厚度值,即在z方向上具有较小尺寸。在图26中可以看到如上所述的z方向上相对于第一表面16的平面的相对尺寸。绝对尺寸不是关键性的;但是在不放大的情况下,在非织造织物10上可在视觉上辨别尺寸差异。

[0118]

本公开允许相对于微区中由三维特征结构限定的区域最佳地表达有益特征。例如,如图25所示,在区110中,对于每个三维特征结构20,在第一区域300和第二区域310之间

存在视觉区别。如上文所述,在未放大的情况下,非织造织物10中可存在视觉区别;本文所用的放大视图是出于清楚公开的目的。在足够的第一区域300和第二区域310之间的边界上延伸使得在区域内可确定它们相应的强度特性的差异的任何区域可以是微区。另外,结构的光学显微或微ct图像也可用于建立区域的位置和微区的区域。

[0119]

图25所示的非织造织物10的一部分进一步说明了织物10的另一个有益特征,该有益特征在于相邻区域之间的强度特性的差异可以是跨区的差异。因此,可识别跨越包括区120的第二区域310和区130的第一区域300的区域的微区。参在图25和图26所示的非织造织物10,由微区中的区域表现出的强度特性的差异在于区边界的幅度可显著不同于由区内的区域表现出的强度特性之间的差异。

[0120]

无论特定微区包括哪个区或哪个分区边界,三维特征结构可通过由它们限定的区域的强度特性之间的差异来表征。一般来讲,本公开的非织造布可为具有限定第一表面的平面的第一表面的纺粘非织造织物。织物可具有多个三维特征结构,每个三维特征结构限定第一区域和第二区域,这些区域具有其间具有不同值的普通强度特性。第一区域可被区分为相对于第一表面的平面处于比第二区域更高的高度,因此在每个区域的厚度的普通强度特性方面表现出差异。这两个区域也可被区分为具有不同的密度、基重和体积密度。即,这两个区域可在纺粘非织造织物的微区内区分,因为它们在普通强度特性方面是不同的,包括诸如厚度、密度、基重和体积密度的特性。微区的一个或两个区域可为流体可渗透的。微区的较高密度区域可为流体可渗透的。

[0121]

例如,在图25所示的织物的一部分的区110内,可存在限定至少两个区域即第一区域300和第二区域310的三维特征结构20。图25所示的区110的第一区域和第二区域之间的厚度、基重和体积密度的差异可例如分别为274微米、1gsm和0.437g/cc。

[0122]

同样,例如在图25所示的织物的一部分的区130内,可存在限定至少两个区域即第一区域300和第二区域310的三维特征结构20。图25所示的区130的第一区域和第二区域之间的厚度、基重和体积密度的差异可例如分别为2083微米、116gsm和0.462g/cc。

[0123]

另外,例如在图25所示的织物的一部分的区120内,可存在限定至少两个区域即第一区域300和第二区域310的三维特征结构20。图25所示的织物的一部分的第一区域和第二区域之间的厚度、基重、体积密度的差异可例如分别为204微米、20gsm和0.53g/cc。区120形成在非织造织物10的未放大视图中出现的区,其是区110和区130之间的缝合边界。

[0124]

另外,图25示出包括织物的一部分的区120和区130之间的边界的区,例如,存在至少两个区域,区130中的第一区域300和区120中的第二区域310。图38所示的织物的一部分的第一区域和第二区域之间的厚度、基重、和体积密度的差异可例如分别为2027微米、58gsm和0.525g/cc。

[0125]

参考图27至图29和图31中描绘的数据更详细地讨论微区。图27至图29为非织造织物10的一部分的微ct扫描,其图案类似于图25所示的非织造织物10的图案。微ct扫描允许以略微不同的方式并且以允许强度特性的非常精确的测量的方式描述与图25所示相同的特征结构。

[0126]

如图27所示,区110、120和130清晰可见,其具有它们相应的三维特征结构20。如图27和图28所示,三维特征结构是深色部分,其中深色还表示三维特征结构20的第一区域300,并且相邻的浅色部分是三维特征结构20的第二区域310。

[0127]

微ct扫描允许图像被“切割”并且示出横截面,如图28中的切割平面450所示。切割平面可以放置在图像上的任何位置;为了本公开的目的,切割平面450切割基本上平行于z轴的横截面,以便产生图29中的横截面图像。

[0128]

微ct技术允许精确且直接地测量的强度特性。可基于比例放大率直接从成像的横截面进行厚度测量,诸如图29所示的横截面。另外,第一区域和第二区域之间的颜色差异是代表性的,并且与同样可直接测量的基重、体积密度和其它强度特性的差异成比例。微ct方法在下面的测试方法部分进行解释。

[0129]

图30为图27和图28所示的非织造织物10的一部分的微ct扫描图像。对于示出为非织造织物10的编号部分的特定第一区域和第二区域,可分析其利用情况。在图30中,手动选择并分析特定区域以测量厚度、基重和体积密度,并且在图31中产生数据。

[0130]

图31示出了在图30描绘的三个区内进行第一区域和第二区域测量的分组的数据。x轴是区域,其中数字对应于图30上的编号区域。第一区域测量标记为fn(例如,f1),并且第二区域测量标记为sn(例如,s1)。因此,区域1至5是第一区域f1,每个区域处于区110中。区域6至10是第二区域s1,也处于区110中。同样,第一区域f2是区120中的区域16至20,并且区域11至15和21至25是区120中的第二区域s2。最后,区域31至35是区130中的第一区域f3,并且区域26至30是区130中的第二区域s2。在图31的所有三个图表上一致地描绘了编号区域,但是为了简单起见,在厚度映射图上仅描绘了区110、120和130。

[0131]

图31所示的图表以图形方式表示区中的任一个内的第一区域和第二区域之间的强度特性的差异的大小,并且可用于以图形方式观察到构成微区的区域对的强度特性的差异。例如,可以看出,在区110中,两个区域之间的基重可以基本上相同,但厚度(thickness)(厚度(caliper))可以从第一区域中的约400微米变化到第二区域中的约40微米,或者约10x的差异。区110中的体积密度可从约0.1g/cc变化到约0.6g/cc。对于所示区中的每一个,可理解类似的可量化的区别。

[0132]

因此,同时参考图30和图31,可以理解本公开的织物10的有益结构的进一步表征。非织造织物10可被描述为具有至少两个在视觉上不同的区,例如区域110和120,其中区中的每一个具有三维特征结构的图案,三维特征结构中的每一个限定包括第一区域和第二区域例如区域300、310的微区,并且其中第一区中的微区中的至少一个的值的差异以可量化的方式不同于第二区中的微区中的至少一个的值的差异。例如,在图30中,区130中的两个代表性微区400被指定为标记成区域31和27以及区域33和26的区域对。即,第一区域31和第二区域27形成微区,并且第一区域33和第二区域26形成微区。同样,区120中的两个代表性微区400被指定为标记成区域19和24以及区域17和22的区域对。从图31中,可如下所示填充表4至7:

[0133]

表1:微区中厚度差异的例示性示例

[0134][0135][0136]

表2:微区中基重差异的例示性示例

[0137][0138]

表3:微区中体积密度差异的例示性示例

[0139][0140]

表4:不同区内强度特性差异的例示性示例:

[0141][0142]

出于说明的目的,表1至4中示出来自两个区的四个代表性微区。但是如可以理解的,图30中的每对第一区域和第二区域同样可以被量化以进一步填充表1中的附加行,但是出于简明的目的并未如此。一般来讲,对于具有两个或更多个区的任何织物,每个区具有限定微区的三维特征结构的图案,如本文参考图30和图31所示,可以测量并且列表表示强度特性,以理解区内强度特性的值的差异,以及第一区中的一个区域与第二区中的另一个区域之间的强度特性的值的差异两者。

[0143]

跨越两个区诸如区110和区130的微区相对于单一区内的微区可具有甚至更大的强度特性差异。例如,观察跨越区130的第一区域例如在第一区域32处以及区110的第二区域例如在第二区域8处的微区的数据,微区在所有厚度、基重和体积密度方面表现出显著差异。区130的第一区域32的厚度为约2100微米,而区110的第二区域8的厚度为约29微米,或约72x的差异或大于约25微米。同样,区130的第一区域32的基重可以高达150gsm,而区110的第二区域8的基重可以是约14gsm,或约10x的差异或大于5gsm。另外,区130的第一区域32的体积密度可以是约0.069g/cc,而区110的第二区域8的体积密度可以是0.492g/cc,或约7x的差异或大于约0.042g/cc。

[0144]

对于微区的各个区域的测量的强度特性参数中的每一个,使用本文所述的微ct方法进行这种测量。该方法的解决方案支持建立微区区域的强度特性,因此可以将尺寸设定成如本文所述的区域的差异和比率比较。

[0145]

织物10的进一步表征可以参考图32至图36进行,图32至图36是更详细地示出非织造织物10的某些方面和其中的区域的sem。图32至图36为图25所示织物的区110的放大部分的照片。图25所示的非织造织物10是根据上面参照图7描述的方法制备的,其中织物通过由

压实辊70和72形成的辊隙进行加工,接触第一侧12的辊72被加热以引起第二区域301中的纤维的局部粘结。图32(面向带)和图46(面向受热压实辊)分别为放大到20x的第二表面14和第一表面12的一部分的sem。图34(面向带)和图48(面向受热压实辊)分别为放大到90x的第二表面14和第一表面12的一部分的照片,并详细示出了由压实辊70和72形成的纤维的部分粘结的有益结构特征。

[0146]

从图34和图35以及图36的横截面视图中可以最佳地看出,受热压实辊可以引起纤维热粘结到不同程度,从而对总体织物10产生有益效果。如图所示,与受热辊(例如与织物10的第一表面12接触的辊70)接触的纤维可以熔融粘结,使得第一表面12经历比第二表面14相对更大的纤维-纤维粘结。第一表面的粘结纤维80实际上可以基本上完全熔融粘结以形成粘结纤维的膜表皮,而第二侧14上的第二区域310中的纤维可以经历很少粘结,甚至不粘结。该特征结构允许用于一次性吸收制品中的非织造织物10例如作为顶片在制造和使用期间保持物理完整性,以及在一侧上的相对柔软性,该一侧可为面向穿着者的接触皮肤侧。

[0147]

即使在具有最大厚度差异的微区中,这种“表皮粘结”效果也用于保持纤维网完整性,同时不会显著影响柔软性或其它有益特性诸如流体处理特性。如可以参考图37至图40所理解的,纤维的热粘结程度的差异可以使得第二区域310处的第一表面12上的纤维可以是完整的或基本上完整的,而第一区域300处的第二表面14上的纤维的热粘结程度可以是最小的,直至不存在热粘结。

[0148]

图37同样示出了图25所示的非织造织物10的一部分。图38至图40示出了图37中表示为第一区域300和第二区域310的一个微区的放大图像,其在视觉上显现为孔穴或孔。图38和图39示出了显现在第二表面14上的分别放大到40x和200x的微区。图40示出了在200x放大率下显现在第一侧12上的第二区域310。第二区域310中的纤维完全或基本上完全粘结,而第一区域300中的纤维未完全或基本上未完全粘结。所示结构的有益效果在于,微区可用作流体可透过的孔,而第二区域310的粘结区域同时起作用以保持织物10的物理完整性。

[0149]

因此,微区在本公开的织物10的总体物理结构和功能中起重要作用。通过本公开的成形带实现产生相对紧密地间隔的、精确设计的三维特征结构,织物10可表现出在视觉上不同的区、微区和三维特征结构,其在至少柔软性和流体处理的区域中提供功能优势,并且提供在视觉上有吸引力的美学设计。第一表面和第二表面的物理特性的潜在差异允许非织造织物10关于强度和柔软性两者、成形和功能两者进行设计。

[0150]

图41为类似于图27和图28所示非织造织物10的一部分的微ct扫描图像,但是已进行在压延辊71和73的辊隙中形成点粘结部90的附加处理步骤。如上所述,关于图30和图31的讨论,对于特定点粘结微区400,可对示出为非织造织物10的编号部分的第一区域和第二区域进行分析,并且包括点粘结区域(特别是在编号区域31至35中)。例如,相邻区域32和26在第三区130中形成微区400。在图41中,在视觉上辨别特定区域以识别包括添加的点粘结区域的区域并进行分析以测量厚度、基重和体积密度,并且生成图42中的数据,其中所有区域(包括点粘结区域)的厚度、基重和体积密度被量化并且进行比较。

[0151]

图42示出了在图41描绘的三个区内进行第一区域和第二区域测量的分组的数据。x轴是区域,其中数字对应于图30上的编号区域。第一区域测量标记为fn(例如,f1),并且第二区域测量标记为sn(例如,s1)。因此,区域1至5是第一区域f1,每个区域处于区110中。区

域6至10是第二区域s1,也处于区110中。同样,第一区域f2是区120中的区域16至20,并且区域11至15和21至25是区120中的第二区域s2。最后,区域31至35是第二区域,但是由于它们已经通过点粘结工艺形成,因此在图55上表示为b1的点粘结部90,以在本公开中将它们进行区分。区130中的第一区域f3是区域26至30和36至40,而区域41至44是区130中的第二区域s2。在图42的所有三个图表上一致地描绘了编号区域,但是为了简单起见,在厚度映射图上仅描绘了区110、120和130。

[0152]

图42所示的图表以图形方式表示进行压延点粘结步骤的织物的区中的任一个内的第一区域和第二区域之间的强度特性的差异的大小,并且可用于以图形方式观察到构成微区的区域对的强度特性的差异。例如,可以看出,在区110中,两个区域之间的基重可在比厚度或体积密度更窄的范围内变化。例如,厚度(thickness)(厚度(caliper))可从第一区域中的约325微米变化到区110的第二区域中的约29微米,或约10x的差异。区110中的体积密度可从约0.08g/cc变化到约0.39g/cc。对于所示区中的每一个,可理解类似的可量化的区别。

[0153]

一般来讲,微区的区域可具有基重、厚度和体积密度的广泛变化的值。

[0154]

因此,同时参考图41和图42,可具体地理解本公开的织物10关于热压延点粘结部90的有益结构的进一步表征。为了描述区130的目的,可以识别限定包括作为点粘结区域的第一区域和第二区域的微区的三维特征结构,并且量化强度特性的值。例如,在图41中,区130中的代表性点粘结微区400可以是标记为区域26和32或区域30和35的区域对。即,第一区域26和第二区域32形成点粘结微区400,并且第一区域30和第二区域35形成点粘结微区400。

[0155]

点粘结微区的某些强度特性的差异可参见图42。例如,采用上述两个点粘结微区400,例如分别为区域26和32以及区域30和35的两个点粘结微区400,可以看出,第一区域和第二区域之间的基重略有差异,该基重在约55gsm至约60gsm的范围内,但相同区域的厚度表现出约430微米至约460微米至约125微米的显著差异,并且体积密度表现出约0.13g/cc-0.14g/cc至约0.41g/cc-0.48g/cc的显著差异。通过参考图42可观察到强度特性的其它差异。

[0156]

粘结点90可在本公开的织物10的总体物理结构和功能方面起重要作用。通过向织物10(包括通过本公开的成形带实现的相对紧密地间隔的、精确设计的三维特征结构)添加粘结点90,织物10可进一步改善以表现出在视觉上不同的区、微区和三维特征结构的意外组合,其在柔软性、强度、低绒毛和流体处理的高性能组合方面提供功能优势,并且提供在视觉上有吸引力的美学设计。粘结点特征结构提供关于强度、柔软性、流体处理和视觉美观的最高组合性能、特别是考虑到成形和功能两者的进行设计的非织造织物10。

[0157]

包装件

[0158]

本公开的吸收制品可放置到包装件中。包装件可包含聚合物膜和/或其它材料。与吸收制品的特性相关的图形和/或标记可形成在、印刷在、定位在、和/或放置在包装件的外部部分上。每个包装件可包括多个吸收制品。吸收制品可在压缩下堆积以便减小包装件的尺寸,同时仍然为每个包装件提供足够量的吸收制品。通过在压缩下封装吸收制品,看护者可容易地处理和储存包装件,同时由于包装件的尺寸的缘故,也为制造商提供了分配方面的节省。

[0159]

因此,根据本文所述的“袋内叠堆高度测试”,本公开的吸收制品的包装件可具有小于约110mm,小于约105mm,小于约100mm,小于约95mm,小于约90mm,小于约85mm,小于约80mm,小于约78mm,小于约76mm,小于约74mm,小于约72mm,或小于约70mm的“袋内叠堆高度”,具体地列出了指定范围内以及形成于其中或由其形成的所有范围内的所有0.1mm增量。另选地,根据本文所述的“袋内叠堆高度测试”,本公开的吸收制品的包装件可具有约70mm至约110mm,约70mm至约105mm,约70mm至约100mm,约70mm至约95mm,约70mm至约90mm,约70mm至约85mm,约72mm至约80mm,或约74mm至约78mm的“袋内叠堆高度”,具体地列出了指定范围内以及形成于其中或由其形成的所有范围内的所有0.1mm增量。

[0160]

图43示出了包括多个吸收制品1004的示例性包装件1000。包装件1000限定多个吸收制品1004所在的内部空间1002。多个吸收制品1004被布置在一个或多个叠堆1006中。

[0161]

吸收制品

[0162]

本公开的非织造织物可形成吸收制品的部分。吸收制品可包括胶粘尿布、裤、成人失禁尿布或垫、卫生巾、卫生护垫、和/或其它合适的吸收制品。非织造织物也可用于其它消费产品中。在吸收制品上下文中,非织造织物可形成外覆盖件非织造材料、顶片、采集层、分配层、芯袋的一部分、耳片非织造材料、第二顶片、腰带层合体、和/或可形成其它合适的非织造吸收制品部件。非织造织物也可形成这些部件的部分。

[0163]

图44和45示出了呈裤形式的示例性吸收制品,虽然胶粘尿布也在本公开的范围内。裤可包括本公开的非织造织物,例如顶片和/或外覆盖件非织造材料、或顶片和/或外覆盖件非织造材料的部分。图44为包括本公开的一种或多种非织造织物的吸收制品的前透视图。图45为图44的吸收制品的背面透视图。

[0164]

再次参见图44和图45,示出了呈带型裤形式的吸收制品710。吸收制品710包括前区712、裆区714和后区716。吸收制品可包括至少部分地在前区712和后区716之间延伸的中心基础结构726。吸收制品710可限定腿部开口760并且包括前腰带754和后腰带756。前带754和后带756可包括第一可延展材料和第二可延展材料。弹性构件,诸如弹性膜或多根弹性股线可定位在第一可延展材料和第二可延展材料中间。第一腰带754和第二腰带756可在它们的侧向边缘上彼此附接以形成侧缝758。侧缝可包括对接接缝或重叠接缝。

[0165]

中心基础结构752可包括顶片760、底片膜761和至少部分地定位在所述顶片和所述底片膜中间的吸收芯。顶片760可形成吸收制品710的面向穿着者的表面的一部分,并且可包括本文所公开的非织造织物中的一种或多种。中心基础结构752可包括外覆盖件非织造材料762,所述外覆盖件非织造材料形成吸收制品的面向衣服的表面的一部分并且与底片膜成面对面关系。外覆盖件非织造材料762可包括本文所公开的非织造织物中的一种或多种。中心基础结构可包括至少部分地位于顶片和吸收芯中间的一个或多个采集层和/或一个或多个分配层。非织造织物可包括卷曲纤维。

[0166]

emtec

[0167]

本公开通过提供包括非织造织物的吸收制品来提供对背景技术部分中所讨论的问题的解决方案,所述非织造织物具有改善的柔软性,同时仍然具有高度纹理。本公开还解决了高度柔软性和高度纹理之间的矛盾,而同时提供了流体处理方面的一些改善,包括身体流出物的快速透湿和增强的皮肤和顶片干燥度。通常,本公开的非织造织物可形成面向穿着者的表面(例如,顶片)的至少一部分和面向衣服的表面(例如,外覆盖件非织造材料)

的至少一部分。柔软性、纹理(即,光滑度)、和/或刚度可由emtec薄纸柔软性分析仪根据本文的emtec测试来测量。触觉柔软性测量为ts7。质地/光滑度测量为ts750。刚度测量为d。

[0168]

下文所有实施例1-10均为并列型双组分纺粘非织造织物,它们是通过以圆形纤维构型纺丝30:70比率的聚丙烯(pp3155,得自exxon mobil公司)和25/75的聚丙烯(pp3155和pp3854,得自exxon mobil公司)的共混物而产生的。将大约1%二氧化钛和1%芥酸酰胺添加到聚合物中以改善白度和柔软性。在实施例2的顶片中,添加按非织造织物的重量计0.25%的蓝色颜料熔体添加剂以增强对三维性的视觉感知。非织造织物全部在成形带上纺丝,所述成形带具有如一般关于图16所述的三维图案,虽然所述图案是不同的。带以约28米/分钟的线速度移动以形成25gsm非织造织物。对于实施例7-10中的较高基重的非织造外覆盖件材料,带以较低的线速度运行。通过受热的压实辊70、72压实实施例1-10的非织造织物的纤维,并且在约140℃的温度下用8%点图案压延辊进一步粘结。

[0169]

表5:比较例顶片和本公开的顶片实施例的emtec特性

[0170][0171]

*表5的所有值均根据本文的emtec测试来测量。

[0172]

本公开的顶片的面向穿着者的表面的一部分或全部可具有在约1db v2rms至约4.5db v

2 rms,约2db v

2 rms至约4.5db v

2 rms,或约2db v

2 rms至约4.0db v

2 rms范围内的ts7值。本公开的顶片的面向穿着者的表面的部分或全部也可具有在约4db v

2 rms至约30db v

2 rms,约6db v

2 rms至约30db v

2 rms,约6db v

2 rms至约20db v

2 rms,约6db v

2 rms至约15db v2rms,约6db v

2 rms至约12db v

2 rms,或约6.5db v

2 rms至约10db v

2 rms范围内的ts750值。本公开的顶片的面向穿着者的表面的部分或全部也可具有在约1mm/n至约10mm/n,约3mm/n至约8mm/n,约2mm/n至约6mm/n,约2mm/n至约4mm/n,或约3mm/n至约4mm/n范围内的d值。所有值均根据本文的emtec测试来测量。ts7值为触觉柔软性,因此期望低的数值(数值越低,材料越柔软)。ts750值是纹理,因此期望高的数值(数值越高,材料具有的

纹理越多)。具有低ts7值和高纹理值是矛盾的,因为通常非织造织物具有越多的纹理,其越不柔软。不受理论的束缚,申请人已发现高度纹理化的非织造织物的意料不到的结果,所述高度纹理化的非织造织物通过在非织造织物中提供选定范围的区域1和区域2区域而仍然是非常柔软的,如下所述。

[0173]

表6:比较例外覆盖件非织造材料和本公开的外覆盖件实施例的emtec特性

[0174][0175]

*表6的所有值均根据本文的emtec测试来测量。

[0176]

本公开的外覆盖件非织造材料的面向衣服的表面的一部分可具有在约1db v

2 rms至约4.5db v

2 rms,约2db v

2 rms至约4.5db v

2 rms,或约2db v

2 rms至约4.0db v

2 rms范围内的ts7值。本公开的外覆盖件非织造材料的面向衣服的表面的部分也可具有在约4db v

2 rms至约30db v

2 rms,约6db v

2 rms至约30db v

2 rms,约6db v

2 rms至约20db v

2 rms,约6db v2rms至约15db v

2 rms,约6db v

2 rms至约12db v

2 rms,或约6.5db v

2 rms至约10db v

2 rms范围内的ts750值。本公开的外覆盖件非织造材料的面向衣服的表面的部分也可具有在约1mm/n至约10mm/n,约3mm/n至约8mm/n,约2mm/n至约6mm/n,约2mm/n至约4mm/n,或约3mm/n至约4mm/n范围内的d值。所有值均根据本文的emtec测试来测量。具有低ts7值和高纹理值是矛盾的,因为通常非织造织物具有越多的纹理,其越不柔软。不受理论的束缚,申请人已发现高度纹理化的非织造织物的意料不到的结果,所述高度纹理化的非织造织物通过在非织造织物中提供选定范围的区域1和区域2区域而仍然是非常柔软的,如下所述。

[0177]

可能期望在外覆盖件非织造材料和顶片两者中均具有上述某种ts7和ts750特性。这在吸收制品的两侧(即,面向穿着者和面向衣服)上提供柔软的纹理。

[0178]

吸收制品可包括非织造顶片、底片、至少部分地定位在顶片和底片中间的吸收芯、以及接合到底片的非织造外覆盖件。根据emtec测试,非织造顶片的面向穿着者侧的第一部分和非织造外覆盖件的面向衣服侧的第二部分可各自具有在约1db v

2 rms至约4.5db v

2 rms范围内的ts7值。非织造外覆盖件的面向衣服侧的第二部分可具有ts750值,所述ts750

值比非织造顶片的面向穿着者侧的第一部分的ts750值大约1.2至约4倍,约1.3至约3倍,或约1.5至约2倍。

[0179]

区域1和区域2的面积%

[0180]

为了在非织造织物,诸如外覆盖件非织造材料和顶片中获得改善的柔软性连同增加的纹理的本公开的所期望的结果,可能期望具有在非织造织物的一部分中的总区域一面积(例如,低基重面积)(对应于带上的树脂图案),其在非织造织物的所述部分的总面积的约5%至约25%、约5%至约20%、或约10%至约20%的范围内,其中非织造织物的所述部分的其余部分为总区域二面积(例如,高基重面积)(对应于带上的不含树脂的面积)。较高基重区域通常比低基重区域软,因为较高基重区域具有更多纤维。具有在总非织造织物的约5%至约20%范围内的低基重面积的非织造织物通常可获得良好的干燥性和良好的柔软性。低于5%的低基重区域,通常可获得高柔软性,但通常不具有良好的干燥性。高于25%的低基重区域,通常可获得良好的干燥性,但通常不具有良好的柔软性。

[0181]

除了上文详述的有益效果之外,本公开的成型的、柔软的和纹理化的非织造织物的另一个有益效果是提供带有微区的非织造织物的能力,该微区包括一个或多个疏水区域和一个或多个独立的亲水区域。微区的特定区域中的亲水性和/或疏水性可通过使用如本文所述的芯吸时间测试方法的芯吸时间测量值和/或使用如本文所述的接触角测试方法的接触角测量值来确定。如本文所用,关于微区的特定区域的术语“亲水性的”是指当使用芯吸时间测试方法进行测试时,该特定区域的芯吸时间小于10秒。如本文所用,关于微区的特定区域的术语“疏水性的”是指当使用接触角测试方法进行测试时,该特定区域的接触角为90

°

或更大。

[0182]

下表7详述如本文所详述的成型的、柔软的和纹理化的非织造织物的接触角和芯吸时间测量值。对于下面的实施例11和12两者,如图16所述,非织造织物在带上制备,其中非织造织物具有类似于图2所示的外观。

[0183]

表7:本公开的成型的、柔软的和纹理化的非织造织物的接触角和芯吸时间值

[0184][0185]

实施例11:

[0186]

双组分纺粘非织造织物是通过以三叶形纤维构型纺丝50:50比率的聚乙烯皮(得自dow chemical公司的aspun-6850-a)和聚丙烯芯(得自lyondellbasell的ph-835)产生的。非织造织物是在成形带上纺成的,该成形带具有如图16所述的重复图案,其以约25米/分钟的线速度移动以形成具有25克/平方米的平均基重的织物10,带有菱形形状的重复图案,如图2所示。织物的纤维通过压实辊70、72压实,但不是压延,通过通气粘结单元在145℃的温度下实现进一步的粘结。

[0187]

然后通过轻触涂覆工艺将由pulcra chemicals供应的表面活性剂stantex s 6327(蓖麻油乙氧基化物与peg二酯的组合)设置在非织造织物的背侧表面(即,与相对枕头般的三维特征结构设置在其上的侧面相对的平坦侧表面)上。使用reicofil轻触辊和omega

干燥工艺执行涂覆过程,两者均是本领域公知的。用于轻触辊工艺中的表面活性剂在40℃的温度下在水中的表面活性剂浓度为6%。轻触辊接触角设定为250

°

,并且干燥温度为80℃。然后使非织造织物与以13rpm的速度操作的轻触辊接触,从而将0.45重量%的表面活性剂递送至非织造织物(表面活性剂%为每1m2添加的表面活性剂的重量除以1m2非织造织物的重量)。

[0188]

实施例12:

[0189]

双组分纺粘非织造织物是通过以三叶形纤维构型纺丝50:50比率的聚乙烯皮(得自dow chemical公司的aspun-6850-a)和聚丙烯芯(得自lyondellbasell的ph-835)产生的。非织造织物是在成形带上纺成的,该成形带具有如图16所述的重复图案,其以约25米/分钟的线速度移动以形成具有25克/平方米的平均基重的织物10,带有菱形形状的重复图案,如图2所示。织物的纤维通过压实辊70、72压实,但不是压延,通过通气粘结单元在145℃的温度下实现进一步的粘结。

[0190]

然后通过喷墨印刷工艺将由pulcra chemicals供应的表面活性剂stantex s 6327(蓖麻油乙氧基化物与peg二酯的组合)设置在非织造织物的前侧表面(即,相对枕头般的三维特征结构设置在其上的侧面)上。使用dimatix dmp 2831喷墨打印机执行喷墨印刷过程,该打印机配有墨盒,型号dmc-11610/pm 700-10702-01(10pl)。印刷头温度为40℃。用于喷墨印刷工艺中的表面活性剂由75%重量/重量stantex s 6327和25%重量/重量乙醇组成。通过将非织造织物样品取向成使得第一行微区的第二区域与印刷头方向对准并印刷第一系列直线(其中液滴间距调节到170um),在非织造织物的微区的第二区域中印刷表面活性剂。然后将非织造织物样品转动一角度,使得第二行微区的第二区域与印刷头对准,并以170um印刷第二系列直线。第二区域的纤维的基重为约16.0gsm。喷墨印刷到第二区域上的表面活性剂的基重为约0.25gsm。因此,局部印刷在第二区域上的表面活性剂的量被确定为约1.6重量%表面活性剂(0.25gsm/16.0gsm)。总体上,印刷在非织造织物样品上的表面活性剂的量由印刷的线宽度和线间距之间的比率确定为约0.2重量%表面活性剂。

[0191]

除了stantex s 6327之外,使用其它表面活性剂以使得特定微区的第一区域和/或第二区域亲水和/或疏水(通过任何施加方法)被认为在本公开的范围内。

[0192]

上面详述的非织造织物包括微区,该微区带有强度特性(例如基重、密度或厚度)有差异的区域。那些相同的非织造织物还可同时包括微区的此类区域,该区域尤其并且单独地为疏水性的和/或亲水性的。本文详述的非织造织物示例(例如,包括带有厚度、基重和/或体积密度有差异的区域的区和/或微区以及/或者带有本文所公开的各种ts7、ts750和d值的表面的样品)中的任一个还可具有微区的有亲水性差异的区域,如本文所详述。亲水性可通过将一种或多种表面活性剂靶向施加到非织造织物的微区的特定区域上来提供。例如,微区的第二区域可具有设置在其上的表面活性剂,而相同微区的第一区域可不具有设置在其上的表面活性剂。此外,微区的第一区域可具有设置在其上的表面活性剂,而相同微区的第二区域可不具有设置在其上的表面活性剂。例如,在一个微区中,第一区域或第二区域可具有约0.01%至约5.0%、约.05%至约4.0%、约1.0%至约3.0%、以及在约0.01%至约5.0%范围内的任何同心范围的表面活性剂,并且另一区域不具有表面活性剂(即,不含表面活性剂)。例如,在一个微区中,第二区域可具有约0.01%至约5.0%、约0.05%至约4.0%、约1.0%至约3.0%、以及在约0.01%至约5.0%范围内的任何同心范围的表面活性

剂,并且第一区域不具有表面活性剂(即,不含表面活性剂)。因此,本文所公开的一些非织造织物具有微区,其中第一区域和第二区域中的至少一者具有表面活性剂,并且第一区域中的表面活性剂%与第二区域中的表面活性剂%的比率小于1。另外,本文所公开的一些非织造织物具有微区,其中微区的至少第二区域具有表面活性剂,并且第一区域中的表面活性剂%与第二区域中的表面活性剂%的比率小于1。

[0193]

又如,微区的第二区域可具有设置在其上的特定量的表面活性剂或表面活性剂%,而相同微区的第一区域可具有设置在其上的不同量的表面活性剂或表面活性剂%。例如,在一个微区中,第一区域可具有约0.01%至约2.0%、约.05%至约1.5%、约0.1%至约1.0%、以及在约0.01%至约2.0%范围内的任何同心范围的表面活性剂,并且第二区域可具有不同的量。此外,在一个微区中,第二区域可具有约0.01%至约5.0%、约0.05%至约4.0%、约1.0%至约3.0%、以及在约0.01%至约5.0%范围内的任何同心范围的表面活性剂,并且第一区域可具有不同的量。用于微区的特定区域的表面活性剂%可通过取设置在特定区域中的每平方米表面活性剂的克数并将其除以包括在相同区域内的成型非织造织物的纤维的基重来确定。设置在特定区域中的每平方米表面活性剂的克数可使用本领域任何目前已知的方法(例如,重量分析等)来确定。包含在微区的特定区域内的非织造织物的纤维的基重也可使用本领域任何目前已知的方法(例如,重量分析、微ct等)来确定。

[0194]

表面活性剂可通过本领域技术人员公知的任何方法设置在非织造织物上。具体示例包括轻触涂覆、喷墨印刷、凹版印刷、胶版凹版印刷、表面活性剂的柔性图形印刷和表面活性剂的配准印刷。任何此类方法都可将表面活性剂设置到非织造织物的第一表面和/或第二表面上。对于总体成型非织造织物(考虑到织物上的所有单独的区和微区),表面活性剂可以约0.01%至约2.0%、约0.05%至约1.5%、约0.1%至约1.0%、以及在约0.01%至约2.0%范围内的任何同心范围的量添加到成型非织造织物中。为了计算添加到总体成型非织造织物中的表面活性剂%,将总体成型非织造织物中每平方米表面活性剂的克数除以总体成型非织造织物的基重。设置在总体成型非织造织物中的每平方米表面活性剂的克数可使用本领域任何目前已知的方法(例如,重量分析等)来确定。总体成型非织造织物的基重也可使用本领域任何目前已知的方法(例如,重量分析、微ct等)来确定。

[0195]

再次参考图25和图26,其示出非织造织物10的一种图案的一部分,第一区110(在图25的左侧)的特征在于大致md取向的可变宽度行的第一区域300与md取向的可变宽度行的第二区域310分开(第一区域和第二区域在微区内)。第一区域也是限定第一区域300和第二区域310的三维特征结构20。三维特征结构可以是在成形带的凸起元件之间或周围形成的非织造织物10的一部分,该部分在本说明书中为第一区域300,以使得当与第二区域310比较时,所得结构在z方向上具有相对较大的尺寸、相对较高的基重和较低的体积密度。此外,第一区域300可为疏水性的,并且第二区域310可为亲水性的。将表面活性剂靶向添加到微区的第二区域310中可导致第二区域为亲水性的。因此,当通过本文所详述的接触角测试方法进行测试时,微区的第一区域300可具有大于约90

°

、或介于约90

°

和约140

°

之间、或介于约110

°

和约135

°

之间、或介于约125

°

和约135

°

之间、或包含在约90

°

和约140

°

之间的任何同心范围的接触角。当通过本文所详述的接触角测试方法进行测试时,微区的第二区域310可具有小于90

°

的接触角。微区的第一区域300可具有大于约10秒、或介于约10秒和60秒之间的芯吸时间值,如通过本文所详述的芯吸时间测试方法测量的。微区的第二区域310可具

有小于约10秒、小于约5秒、或小于约2.5秒、小于约1秒、小于约0.5秒、或在约0.5秒至约10秒、或约0.5秒至约5秒范围内的芯吸时间值,如通过本文所详述的芯吸时间测试方法测量的。本文所设想的非织造织物包括用于第一区域和/或第二区域的接触角和/或芯吸时间测量值的上面详述参数范围中的任一个,结合用于成型非织造织物上的相同或不同微区中的相同或不同区域的本文所公开的任何其它强度特性/特性差异。

[0196]

具有带有例如基重、密度或厚度有差异的区域的上面详述的微区,而同时还具有特定微区的单独地为疏水性的和/或亲水性的此类区域的成型非织造织物可提供许多有用的应用,诸如顶片材料,用于吸收制品,以及用于医用衬垫、擦拭物和清洁垫。

[0197]

测试方法:

[0198]

局部基重

[0199]

非织造织物的“局部基重”可通过若干可用的技术来确定,但一种简单的代表性技术涉及具有3.0cm2面积的冲模,其用来从所选择的区域(出自非织造织物的总面积)切出纤维网样品件。然后将样品件称重并除以其面积以得到非织造织物的局部基重,以克/平方米为单位。对于每个所选择的区域,将结果报告为2个样品的平均值。

[0200]

袋内叠堆高度测试

[0201]

如下确定吸收制品包装件的袋内叠堆高度:

[0202]

设备

[0203]

使用带有平坦刚性水平滑板的厚度测试仪。厚度测试仪被构造成使得水平滑板沿竖直方向自由移动,其中水平滑板总是在平坦的刚性水平基板的正上方保持在水平取向。厚度测试仪包括适用于测量水平滑板和水平基板之间的缝隙的装置,精确至

±

0.5mm以内。水平滑板和水平基板大于接触每个板的吸收制品包装件的表面,即每个板在所有方向上均延伸超过吸收制品包装件的接触表面。水平滑板对吸收制品包装件施加850克

±

1克力(8.34n)的向下力,该向下力可通过以下方式来实现:将合适的砝码放置在水平滑板的不接触包装件的顶部表面的中心上,使得滑板加上添加的砝码的总质量为850克

±

1克。

[0204]

测试规程

[0205]

在测量之前,将吸收制品包装件在23℃

±

2℃和50%

±

5%的相对湿度下进行平衡。

[0206]

将水平滑板提起并且将吸收制品包装件以如下方式居中地放置在水平滑板的下方,该方式使得包装件内的吸收制品处于水平取向(参见图43)。将接触板中任一者的包装件的表面上的任何柄部或其它封装特征结构均抵靠包装件的表面折叠平坦,以便最小化它们对测量的影响。缓慢地放低水平滑板,直到其接触包装件的顶部表面,并且随后释放。在释放水平滑板之后十秒,测量水平板之间的缝隙,精确至

±

0.5mm以内。测量五个相同的包装件(相同尺寸的包装件和相同的吸收制品数目),并且将算术平均值报告为包装件宽度。计算并报告“袋内叠堆高度”=(包装件宽度/每个叠堆的吸收制品数目)

×

10,精确至

±

0.5mm以内。

[0207]

微ct强度特性测量方法

[0208]

微ct强度特性测量方法测量基底样品的在视觉上可辨别的区域内的基重、厚度和体积密度值。它基于在微ct仪器上获得的3d x射线样品图像的分析(合适的仪器是购自scanco medical ag,switzerland的scancoμct 50,或等同物)。微ct仪器为带有屏蔽柜的

锥形束显微照相仪。使用免维护的x射线管作为具有可调直径焦点的光源。x射线束穿过样品,其中x射线中的一些被样品衰减。衰减程度与x射线必须穿过的材料质量相关。透射的x射线继续射到数字探测器阵列上并产生样品的2d投影图像。通过在样品旋转时收集样品的若干个单独投影图像来生成样品的3d图像,然后将其重建为单一3d图像。该仪器与运行软件的计算机连接,以控制图像采集并保存原始数据。然后使用图像分析软件(合适的图像分析软件是购自the mathworks,inc.,natick,ma的matlab,或等同物)分析3d图像,以测量样品内的区域的基重、厚度和体积密度强度特性。

[0209]

样品制备:

[0210]

为了获得用于测量的样品,将单层干燥基底材料平展放置并冲切出具有30mm的直径的圆形件。

[0211]

如果基底材料为吸收制品的层,例如顶片、底片非织造布、采集层、分配层或其它组分层;则以平面构型用胶带将吸收制品固定到刚性平坦表面。小心地将单独的基底层与吸收制品分离。如果需要,可以使用外科手术刀和/或低温喷雾(诸如cyto-freeze,control company,houston tx)从附加的下面层移除基底层,以避免材料的任何纵向和横向延伸。一旦已经从制品移除基底层,就开始如上所述冲切样品。

[0212]

如果基底材料呈湿擦拭物的形式,则打开新的湿擦拭物包装件并从包装件中移除整个叠堆。从叠堆中间移除一块擦拭物,将其平展放置并允许其完全干燥,然后冲切样品以用于分析。

[0213]

可从包括待分析的在视觉上可辨别的区的任何位置切割样品。在一个区内,待分析的区域是与限定微区的三维特征结构相关联的区域。微区包括至少两个在视觉上可辨别的区域。由于纹理、高度或厚度的变化,因此区、三维特征结构或微区可为在视觉上可辨别的。可分析从相同基底材料获取的不同样品内的区域,并且彼此比较。当选择取样位置时,应注意避免折叠、褶皱或撕裂。

[0214]

图像采集:

[0215]

根据制造商的说明书设置并校准微ct仪器。将样品放置到具有25mm内径的两个低密度材料环之间的适当夹持器中。这将允许样品的中心部分在不具有与其上表面和下表面直接相邻的任何其它材料的情况下水平放置并进行扫描。应在该区域进行测量。3d图像视场在xy平面的每一侧为大约35mm,分辨率为大约5000乘5000像素,并且收集完全包括样品的z方向的足够数量的7微米厚切片。重建的3d图像分辨率包含7微米的各向同性体素。用45kvp和133μa的光源采集图像,无需附加的低能量滤波器。这些电流和电压设置可被优化以产生投影数据中的最大对比度,其中足够的x射线穿透样品,但是一旦优化,所有基本上类似的样品保持恒定。获得总共1500个投影图像,其具有1000ms的积分时间和3个平均值。将投影图像重建成3d图像,并以16位raw格式保存,以保留完整的检测器输出信号以用于分析。

[0216]

图像处理:

[0217]

将3d图像加载到图像分析软件中。将3d图像阈值限制为分离和移除由于空气引起的背景信号的值,但保持来自基板内的样品纤维的信号。

[0218]

从阈值3d图像生成三个2d强度特性图像。首先是基重图像。为了生成该图像,将xy平面切片中的每个体素的值与包括来自样品的信号的其它z方向切片中的所有其对应体素

值相加。这将创建一个2d图像,其中每个像素现在具有等于整个样品的累积信号的值。

[0219]

为了将基重图像中的原始数据值转换为实数,生成基重校准曲线。获得与被分析的样品具有基本上类似的组成并且具有均匀的基重的基底。按照上述规程来获得校准曲线基底的至少十个重复样品。通过以下方式准确测量基重:将单层校准样品中的每一个的质量取近0.0001g并除以样品面积并转换为克/平方米(gsm),并计算平均值,精确至0.01gsm。按照上述规程,采集校准样品基底的单层的微ct图像。按照上述规程,处理微ct图像,并生成包括原始数据值的基重图像。该样品的实际基重值为在校准样品上测量的平均基重值。接着,将两层校准基底样品叠堆在彼此的顶部上,并采集两层校准基底的微ct图像。将两个层的基重原始数据图像一起生成,其实际基重值等于在校准样品上测量的平均基重值的两倍。重复叠堆单层校准基底的这一步骤,从而获取所有层的微ct图像,生成所有层的原始数据基重图像,其实际基重值等于层的数量乘以在校准样品上测量的平均基重值。获得总共至少四个不同的基重校准图像。校准样品的基重值必须包括高于和低于待分析的初始样品的基重值的值,以确保精确校准。通过对原始数据执行线性回归与四个校准样品的实际基重值来生成校准曲线。如果不重复整个校准过程,则该线性回归必须具有至少0.95的r2值。现在,该校准曲线用于将原始数据值转换为实际的基重。

[0220]

第二个强度特性2d图像是厚度图像。为了生成该图像,识别样品的上表面和下表面,并且计算这些表面之间的距离,从而得出样品厚度。通过以下方式识别样品的上表面:从z方向上最上面的切片开始,并评估通过样品的每个切片以定位xy平面中首先检测到样品信号的所有像素位置的z方向体素。按照相同的规程来识别样品的下表面,不同的是,所定位的z方向体素是xy平面中最后检测到样品信号的所有位置。一旦识别出上表面和下表面,就用15x15中值滤波器对它们进行平滑处理,以从杂散纤维移除信号。然后,通过计数xy平面中像素位置中的每一个的上表面和下表面之间存在的体素的数量来生成2d厚度图像。然后,通过将体素计数乘以7μm切片厚度分辨率,将该原始厚度值转换为实际距离(以微米计)。

[0221]

第三个强度特性2d图像是体积密度图像。为了生成该图像,将基重图像中的每个xy平面像素值(以gsm为单位)除以厚度图像中的对应像素,以微米为单位。体积密度图像的单位为克/立方厘米(g/cc)。

[0222]

微ct基重、厚度和体积密度强度特性:

[0223]

通过识别区域来开始进行分析。待分析的区域是与限定微区的三维特征结构相关联的区域。微区包括至少两个在视觉上可辨别的区域。由于纹理、高度或厚度的变化,因此区、三维特征结构或微区可为在视觉上可辨别的。接下来,识别待分析的区域的边界。通过在与样品内的其它区域相比时视觉辨别强度特性的差异来识别区域的边界。例如,可基于在与样品中的另一个区域进行比较时在视觉上辨别厚度差异来识别区域边界。强度特性中的任一种都可用于辨别微ct强度特性图像中的任一个的物理样品本身的区域边界。一旦识别出区域的边界,就在区域的内部绘制椭圆形或圆形的“感兴趣区域”(roi)。roi应该具有至少0.1mm2的面积,并且被选择用于测量具有代表所识别区域的强度特性值的区域。从三个强度特性图像中的每一个计算roi内的平均基重、厚度和体积密度。将这些值记录为区域的基重,精确至0.01gsm,厚度精确至0.1微米,并且体积密度精确至0.0001g/cc。

[0224]

emtec测试

measuring system)oca 20(dataphysics instruments,filderstadt,germany)或等同系统。该系统必须能够递送8.2微升液滴,并且能够以900帧/秒的速率捕获图像。除非在这一测试程序中另有明确说明,否则根据制造商的说明书对系统进行校准和操作。

[0236]

为了获得用于测量的测试样品,将干燥基底材料的单层平展放置并切割矩形测试样品,其宽度为15mm,并且长度为约70mm。可根据需要减小样品的宽度,以确保所关注的测试区域不会在测试期间被周围的特征部遮蔽。对于较窄的样品条,必须注意液滴在测试期间不到达测试样品的边缘,否则必须重复测试。在进行测试之前,将样品在约23℃

±

2℃和50%

±

2%的相对湿度下预调理2小时。

[0237]

样品制备

[0238]

可从包括待分析的在视觉上可辨别的区的任何位置切割测试样品。在一个区内,待分析的区域是与限定微区的三维特征结构相关联的区域。微区包括至少两个在视觉上可辨别的区域。由于纹理、高度或厚度的变化,因此区、三维特征结构或微区可为在视觉上可辨别的。可分析从相同基底材料获取的不同测试样品内的区域,并且彼此比较。当选择取样位置时,应注意避免折叠、褶皱或撕裂。

[0239]

如果基底材料为吸收制品的层,例如顶片或外覆盖件非织造材料、采集层、分配层或其它部件层;则以平面构型用胶带将吸收制品固定到刚性平坦表面。小心地将单独的基底层与吸收制品分离。如果需要,可以使用外科手术刀和/或低温喷雾(诸如cyto-freeze,control company,houston tx)从附加的下面层移除基底层,以避免材料的任何纵向和侧向延伸。一旦已经从吸收制品移除基底层,就开始切割测试样品。如果基底材料呈湿擦拭物的形式,则打开新的湿擦拭物包装件并从包装件中移除整个叠堆。从叠堆中间移除一块擦拭物,将其平展放置并允许其完全干燥,然后切割样品以用于分析。

[0240]

测试规程

[0241]

将测试样品定位在水平样本台上,其中测试区域在液体递送系统的针下方的相机视野中,并且测试侧朝上。以这种方式固定测试样品,使得其平展而无应变,并且避免液滴与下方表面之间的任何相互作用,以防止过度的毛细管力。将27规格的钝末端不锈钢针(id 0.23mm,od 0.41mm)定位在测试样品上方,其中至少2mm的针末端在相机视野中。调节样本台以实现针末端与测试样品表面之间约3mm的距离。8.2微升试剂蒸馏水的液滴以1微升/秒的速率形成,并且允许其自由落体到测试样品的表面上。在液滴接触测试样品的表面之前启动视频图像捕获,并且随后在液滴接触测试样品的表面之后收集连续的一系列图像持续60秒。对于总共五(5)个基本上类似的重复测试区域,重复该过程。使用新鲜的测试样品或确保在后续测量期间避开之前液滴润湿的区域。

[0242]

在由摄像机捕获的每个图像上,由图像分析软件识别并使用液滴的测试样品表面和轮廓,用于计算每个液滴图像的接触角并记录精确至0.1度。接触角是由测试样品的表面与接触测试样品的液滴表面的切线形成的角度。对于来自测试的每一系列图像,时间零点是液滴与测试样品的表面开始接触的时间。测量并记录对应于时间零点加五(5)秒的液滴图像上的接触角。如果液滴已被测试样品在5秒内完全吸收,则将5秒的接触角报告为0

°

。对五个重复测试区域重复此过程。计算五个重复测试区域在时间零点加五秒时的接触角的算术平均值,并将该值报告为接触角,精确至0.1度。

[0243]

芯吸时间被定义为吸收到测试样品中的液滴的接触角降低至<10

°

的接触角所需

的时间。通过识别其中接触角已降低至<10

°

的接触角的给定系列的第一图像,并且然后基于该图像,计算并报告从时间零点开始过去的时间长度,来测量芯吸时间。如果在60秒内未达到小于10

°

的接触角,则将芯吸时间报告为60秒。对五个重复测试区域重复此过程。计算五个重复测试区域的芯吸时间的算术平均值,并报告该值,精确至0.1毫秒。

[0244]

本文所公开的量纲和值不应理解为严格限于所引用的精确数值。相反,除非另外指明,否则每个此类量纲旨在表示所述值以及围绕该值功能上等同的范围。例如,公开为“40mm”的量纲旨在表示“约40mm”。

[0245]

除非明确排除或以其它方式限制,本文中引用的每一篇文献,包括任何交叉引用或相关专利或专利申请以及本申请对其要求优先权或其有益效果的任何专利申请或专利,均据此全文以引用方式并入本文。对任何文献的引用不是对其作为与本发明的任何所公开或本文受权利要求书保护的现有技术的认可,或不是对其自身或与任何一个或多个参考文献的组合提出、建议或公开任何此类发明的认可。此外,当本发明中术语的任何含义或定义与以引用方式并入的文献中相同术语的任何含义或定义矛盾时,应当服从在本发明中赋予该术语的含义或定义。

[0246]

尽管已说明和描述了本公开的具体实施例,但对于本领域的技术人员显而易见的是,在不背离本公开的实质和范围的情况下可作出许多其它的变化和修改。因此有意识地在所附权利要求书中包括属于本公开范围内的所有这些变化和修改。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1