内窥镜用处置器具及其使用方法

1.本发明涉及一种内窥镜用处置器具。此外,也提及该内窥镜用处置器具的使用方法。

背景技术:

2.存在一种使用内窥镜和穿入内窥镜的处置器具除去胃壁的一部分区域的手术。在经内窥镜粘膜下层剥离术(esd)中,除去比较广阔的范围的粘膜层和粘膜下层的一部分,产生组织缺损区域。在经内窥镜全层切除(eftr)中,在全层的范围内切除比较广阔的范围的胃壁,在胃壁产生开口。

3.为了结束手术,需要通过缝合来封闭包含开口的组织缺损区域(以下是“开口”)。通过在隔着开口的周围组织的两处埋线,拉紧线而使埋有线的两处接近,从而进行封闭。在开口的面积较大的情况下,两处之间的距离变大,用于埋线的针的移动量也变大。在开口较大的情况下,需要在更多的部位埋线。因此,利用自内窥镜突出的处置器具封闭开口的操作并不容易。

4.作为封闭开口的方法,也已知有使用多个专利文献1所述那样的夹具的方法。

5.现有技术文献

6.专利文献

7.专利文献1:日本特许第4805293号

技术实现要素:

8.发明要解决的问题

9.在利用专利文献1所述的夹具封闭开口的情况下,也需要在隔着开口的周围组织的两处架臂。但是,由于臂易于相对于组织滑移,在拉近组织时也产生反作用力,因此需要与埋线的情况同等或者更多的劳动力以封闭开口。

10.根据上述情况,本发明的目的在于提供这样的内窥镜用处置器具,即,即使在开口较大等情况下,也能够使周边组织的形状变形以易于封闭开口。

11.用于解决问题的方案

12.本发明的第一技术方案是一种组织牵引器具,其包括:第一针,其连接于第一线的远端;第二针,其连接于第二线的远端;细长的主体,其连接于第一线,在第一线和第二线之间延伸;以及管,其配置于主体的基端侧。在该组织牵引器具中,管和第二线构成为能够沿管的长度方向相对移动。

13.本发明的另一个组织牵引器具包括:第一线;第二线;细长的主体,其连接于第一线,在第一线和第二线之间延伸;以及管,其配置于主体的基端侧。第一线和第二线具有环状的部位。管和第二线构成为能够沿管的长度方向相对移动。

14.本发明的第二技术方案是使用本发明的组织牵引器具的处置方法。

15.在该处置方法中,将第一线固定于管腔脏器的第一固定部位,将第二线固定于管

腔脏器的第二固定部位,第二固定部位与第一固定部位分开,除去第一固定部位和第二固定部位之间的组织而形成开口。

16.并且,使管和第二线相对移动,使第一固定部位与第二固定部位之间的距离增加。由此,将开口拉得细长并且使所述开口的周围组织接近,对周围组织进行处置而封闭开口。

17.发明的效果

18.根据本发明,即便是较大的开口,也能够使周边组织的形状变形以易于封闭开口,能够利用内窥镜容易地封闭开口。

附图说明

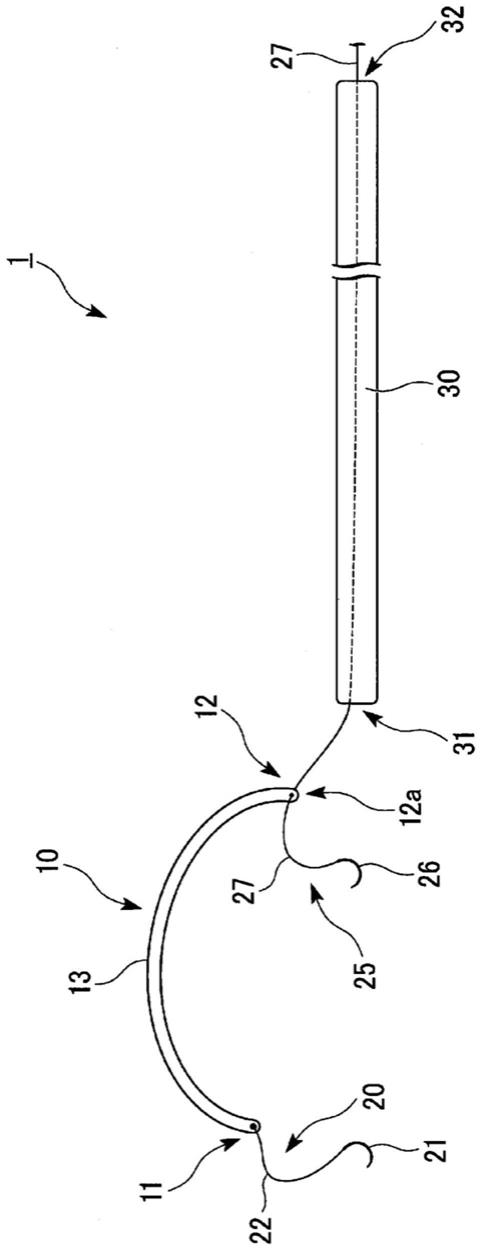

19.图1是本发明的第一实施方式的组织牵引器具的整体图。

20.图2是表示体内导入时的第一实施方式的组织牵引器具和内窥镜的图。

21.图3是表示使用第一实施方式的组织牵引器具进行的消化管的全层切除的一过程的图。

22.图4是表示使用第一实施方式的组织牵引器具进行的消化管的全层切除的一过程的图。

23.图5是表示使用第一实施方式的组织牵引器具进行的消化管的全层切除的一过程的图。

24.图6是表示使用第一实施方式的组织牵引器具进行的消化管的全层切除的一过程的图。

25.图7是表示缝合的组织和内窥镜的角度调整操作的一例的图。

26.图8是表示第一实施方式的组织牵引器具的变形例的主体和护套的图。

27.图9是表示第一实施方式的组织牵引器具的变形例的图。

28.图10是本发明的第二实施方式的组织牵引器具的整体图。

29.图11是表示第二实施方式的组织牵引器具的使用时的一形态的图。

30.图12是表示第二实施方式的组织牵引器具的变形例的图。

31.图13是表示第一实施方式的变形例的组织牵引器具的图。

32.图14是表示第一实施方式的变形例的固定要素卡定于组织的状态的图。

33.图15是表示简便地保持第二弯曲形状的操作的一过程的图。

34.图16是表示简便地保持第二弯曲形状的操作的一过程的图。

35.图17是表示第二实施方式的变形例的组织牵引器具的图。

具体实施方式

36.参照图1~图9说明本发明的第一实施方式。

37.图1是本实施方式的组织牵引器具1的整体图。组织牵引器具1是包括细长的主体10、设于主体10的两端部的第一固定要素20和第二固定要素25这两个固定要素、设于主体10的基端侧的护套(管)30的内窥镜用处置器具。

38.主体10由树脂、金属等形成为棒状、带状、管状等细长形状。主体10具有顶端部11、基端部12、顶端部11和基端部12之间的中间部13。中间部13在不作用外力的自然状态下弯曲成弧状(第一弯曲形状)。主体10具有挠性。

39.第一固定要素20具有第一针21和第一线22。第一针21是曲针,第一针21连接于第一线22的远端,第一线22的近端连接于主体10。

40.第二固定要素25具有第二针26和第二线27。第二针26也是曲针,第二针26连接于第二线27的远端,第二线27的近端以进退自如的方式贯穿于主体10的孔12a(图2中放大地表示)内,从而主体10和第二线27相连接。主体10在第一线22的近端和第二线27的近端之间延伸。第二线27的自护套30突出的部分在第二针26和护套30的顶端之间能够在孔12a内滑动。

41.护套30是具有挠性的管状的构件,具有沿着长度轴线延伸的管腔。第二线27能够相对于护套30进退。优选设为这样的配置:如图1所示,第二线27从护套30的顶端开口31进入到护套30内,穿过护套30的管腔(孔)从基端开口32伸出。此外,也可以替代管腔而仅在护套30的顶端部形成供第二线27穿过的导孔。在该情况下,也可以设为这样的配置:将第二线27穿过该导孔,从导孔伸出来的第二线27经由内窥镜的通道从钳子塞伸出。

42.对像上述那样地构成的本实施方式的组织牵引器具1的使用时的动作进行说明。在以下的说明中,以利用eftr全层切除胃等管腔脏器的壁的一部分的情况为例。

43.首先,使用者将组织牵引器具1与内窥镜一同导入到处置对象的体内。

44.图2示出体内导入时的内窥镜100和组织牵引器具1的一例。在利用插入到内窥镜的钳子110等把持着两个固定要素的状态下一边使主体10沿着内窥镜的插入部101,一边将内窥镜100和组织牵引器具1从口等导入到体内。在图2中,护套30(未图示)自第二线27脱离,但也可以在将第二线27穿入护套30的状态下将护套30也一起导入到体内。

45.在图2中,钳子110把持第一线22和第二线27,但也可以把持第一针21、第二针26。也可以在内窥镜100的顶端安装盖,使第一针21和第二针26位于盖内并导入到体内。

46.使用者利用内窥镜100确认切除对象的区域r,在区域r的周围组织st中决定固定固定要素的两处固定部位的位置。若在内窥镜100的进退方向上隔着区域r的位置逐个设定固定部位,则之后能容易地进行封闭开口的手术。两个固定部位之间的距离被设定得比主体10的顶端部11与基端部12之间的距离短。

47.接着,使用者利用自内窥镜突出的持针器等钳子将第一针21搭在里侧(自内窥镜100远离的位置)的固定部位f1(第一固定部位),将第一线22卡定于固定部位f1。进而,使用钳子将第二针26搭在另一个固定部位f2(第二固定部位),将第二线27卡定于固定部位f2。

48.以上,如图3所示,完成组织牵引器具1向消化管壁的安装。也可以率先进行固定要素向固定部位f1的固定和固定要素向固定部位f2的固定中的任一者。在eftr的情况下,若切除消化管的一部分而形成开口(后述),则消化管塌陷导致固定变困难,因此优选在进行全层切除之前进行组织牵引器具1向消化管壁的安装(利用第一线22和第二线27进行的卡定)。

49.接着,使用者如图4所示使用高频刀120等进行区域r的全层切除。由于主体10在自然状态下是弧状,而且基端部12尚未固定于固定部位f2,因此即使顶端侧的固定要素固定于固定部位f1,也难以跨越区域r,难以成为全层切除手术的妨碍。此外,在跨越了区域r时也能够容易地退避。

50.通过全层切除,在区域r形成有开口op。在对象手术是esd的情况下,在粘膜层与粘膜下层的一部分一同被切除的区域r形成有有底的开口。

51.若全层切除完毕,则使用者将处于体外的第二线27的端部穿入护套30,将护套30沿着第二线27导入到体内。当在中途护套30因与消化管壁相干扰等而难以移动的情况下,也可以使内窥镜100暂且后退而确认干扰部位的状况,使用内窥镜、处置器具等辅助护套30的导入。

52.若护套30的顶端到达了主体10的附近,则使用者一边利用内窥镜100观察主体10一边使护套30的顶端与主体10的基端部12接触。

53.使用者使第二线27和护套30相对移动而使第二线27相对于护套30后退。于是,被护套30推压的主体10的顶端部11前进。随之,与连接于顶端部11的第一线22卡定的组织(固定部位f1)向远位侧移动。由于在固定部位f2卡定有第二线27,因此不完全追随固定部位f1的移动,固定部位f1与固定部位f2之间的距离逐渐增加。

54.其结果,如图5所示,开口op被沿连结固定部位f2和固定部位f1的线的延伸的方向拉长而变形得细长。其结果,开口op的周围组织st也相互接近。使用者通过保持位于体外的护套30的一部分(操作部)和第二线27,从而能够保持开口op被拉长的状态。

55.基本上优选的是,主体10具有即使被护套30推压也几乎不发生变化的程度的刚度。在主体10被护套30推压时,即使主体10的中间部13变形为与第一弯曲形状相比曲率半径略小的第二弯曲形状,也能够发挥同等的效果。

56.使第二线27和护套30相对移动的样态没有特别的限制。例如,既可以在保持护套30的同时牵引第二线27,也可以在保持第二线27的同时推入护套30。或者,也可以在推入护套30的同时牵引第二线27。在不能利用护套30充分地推压基端部12的情况下,也可以按压内窥镜100、或者利用自内窥镜突出的钳子把持护套从而追加推入的力。作为另一个例子,也可以在护套30的顶端设置具有把持功能的钳子等,利用该钳子等直接把持主体10而推入主体10。

57.使用者如图6所示在保持开口op被拉长的状态的同时另外使用导入到体内的针131和线132缝合开口op将其封闭。通过开口op被拉长,从而隔着开口op的周围组织st接近,因此利用针的较少的移动量就能够将针埋在开口op的周围组织st,与以往相比能简便地进行缝合。

58.也可以替代针131和线132而使用夹具、订书器等其他的医疗设备封闭开口op。

59.如图7所示,在保持第二线27与护套30的位置关系的同时拉拽时,能够将固定部位f2向口侧牵引。该动作对于作为封闭对象的管壁的组织的切线方向与自内窥镜100突出的钳子的长度轴线所成的角度θ的调节是有用的。

60.若通过缝合封闭了开口op,则使用者切断第一线22和第二线27,将组织牵引器具1自消化管切掉,最后将包含第一针21、第二针26的组织牵引器具1整体与内窥镜100一同拔出到体外,结束一连串的手术。

61.第一针21、第二针26也可以在组织牵引器具1向消化管壁的安装结束之后被迅速地回收。

62.像以上说明的那样,就本实施方式的组织牵引器具1而言,通过将设于主体10的两端部的第一固定要素20和第二固定要素25固定于切除的区域的周围的两个固定部位,使护套30和第二线27沿预定的方向相对移动,从而能够将开口、切除后的区域拉得细长,使区域周围的组织相互接近。其结果,与以往相比能简便地进行封闭开口的手术。

63.在本实施方式中,固定要素的样态并不限于上述的针和线,能够使用各种各样的构造。在图13所示的变形例中,固定要素是环71、72。环71通过使第一线22a成为环状并将其两端部连接于主体10的顶端部11而形成。环72通过使第二线27a的一部分成为环状而形成。第二线27贯穿于护套30,第二线27的包含环72的部分自护套30的顶端突出。第二线27的自护套30突出的部分在环72和护套30的顶端之间以进退自如的方式贯穿于在主体10的基端部形成的孔12a。

64.在使环71位于组织上,如图14所示使内窥镜用夹具75的一个臂76位于环71内而利用夹具75对组织进行结扎时,能够将环71卡定于组织。同样,环72也能够通过利用夹具75等对组织进行结扎而卡定于组织。环71、72的材质并不限于第一线和第二线,但在由线等能够容易地切断的材料形成环71、72时,容易地将使用后的组织牵引器具自组织切掉。

65.在本实施方式中,也可以如图8所示,主体10和护套30相连接。在具有这样的结构的变形例中,无需将第二线27穿入主体10。此外,在将开口拉长时,也不需要使护套30的顶端与主体10的基端部12接触的操作,使主体10前进的动作也很稳定。

66.主体10的材质和护套30的材质既可以相同,也可以不同。

67.图9所示的变形例的组织牵引器具1a具有在第二线27连接有牵引用的引线40的结构。引线40是细长的构件,例如优选为操作线、线等。在该变形例中,第二线27较短,第二线27和引线40在结头28的部分连接。在主体12的孔12a中穿入有引线40,结头28是不能通过孔12a的尺寸。

68.在组织牵引器具1a中,第二线27和主体10未连接,但通过与组织牵引器具1大致相同的操作将开口拉得细长。此外,由于在主体10的基端部与结头28接触时不进一步移动,因此防止了主体以所需以上程度压靠于组织的状况。

69.参照图10和图11说明本发明的第二实施方式。在之后的说明中,对与已经说明的方式共通的结构标注相同的附图标记并省略重复的说明。

70.图10表示本实施方式的组织牵引器具51。组织牵引器具51具备管状的主体52而替代第一实施方式的主体10。主体52是大致直线状。第一线22通过在主体52中穿过而连接于主体52。第一线22从主体52的基端部53插入到护套30内。

71.第二线27不连接于主体52地穿入护套30。

72.其他的结构与第一实施方式的组织牵引器具1相同。

73.本实施方式的组织牵引器具51也与第一实施方式同样,通过使第二线27和护套30相对移动而将开口拉得细长,能够使区域周围的组织相互接近。

74.在组织牵引器具51中,第一线22穿入管状的主体52。因此,在使护套30后退而利用钳子等向近侧牵引主体52时,如图11所示,能够使主体52的顶端部沿着第一线22向远离固定部位f1的方向移动。因而,即使主体是大致直线状,也能够在进行全层切除等时充分地抑制主体52与高频刀120等相干扰。

75.在本实施方式中,第一线也可以不穿入主体52。在图12所示的变形例的组织牵引器具61中,退避线63在结头62的部分连接于第一线22,退避线63在主体52内穿过而且穿入护套30。

76.即便是这样的结构,也能够使主体52沿着退避线63移动,从而抑制主体与高频刀等的干扰。

77.以上,说明了本发明的各实施方式,但本发明的保护范围并不限定于上述实施方式,能够在不脱离本发明的总旨的范围内改变构成要素的组合、或者对各构成要素施加或者删除各种变更。

78.以下例示出几个变更,但这些变更并不是全部,也能够进行除此之外的变更。这些变更可以适当地组合。

79.·

第二实施方式中,固定要素的形态并不限于上述的针和线,能够使用各种各样的构造。在图17所示的变形例中,固定要素是环71b、72b。环71b和环72b通过使第一线22b的一部分和第二线27b的一部分分别成为环状而形成。

80.第一线22b以进退自如的方式贯穿于护套30,第一线22b的自护套30的顶端突出的部分在第一线22b的环71b和护套30的顶端之间以进退自如的方式贯穿于主体52。第二线27b的包含环72b的部分自护套30的顶端突出。而且,与图13和图14所示的变形例同样,通过利用夹具75等对组织进行结扎,从而能够将环71b、72b卡定于组织。

81.·

也可以如图15所示,预先将留置圈套器130挂在护套30上,如图16所示,利用留置圈套器130捆扎开口op被拉长的状态的主体10和护套30之间的第二线27。这样的话,即使将手离开护套30、或者将护套30拔出到体外,也能够保持开口op被拉长的状态,因此使用者的操作变简便。即使替代留置圈套器而利用夹具等夹持引线40,也能够保持开口op被拉长的状态。也可以通过将第二线27固定于操作部来固定护套30与第二线27的位置关系。在该情况下,即便使用者不拔出护套30而将手离开护套30,也能够保持开口op被拉长的状态。

82.产业上的可利用性

83.本发明能够应用于组织牵引器具和内窥镜的处置。

84.附图标记说明

85.1、1a、51、61、组织牵引器具;10、10a、52、主体;11、顶端部;12、53、基端部;21、第一针;22、第一线;26、第二针;27、第二线;30、护套(管);f1、(第一)固定部位;f2、(第二)固定部位;op、开口;st、周围组织。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1