一种含佐剂的螨变应原可溶性微针贴片的制作方法

1.本发明涉及螨变应原的给药技术领域,具体涉及一种含佐剂的螨变应原可溶性微针贴片。

背景技术:

2.变应性哮喘是一种比较顽固的疾病,多在婴幼儿期发病,变应性哮喘长期反复发作可并发慢性支气管炎、肺间质纤维化、阻塞性肺气肿和慢性肺源性心脏病等。如果忽视治疗,可以伴随终身。中国哮喘的患病率约为1%,儿童可达3%,据测算全国约有1千万以上哮喘患者。引起变应性哮喘的主要过敏有花粉、屋尘、螨、动物皮屑等,其中螨变应原是世界性分布最广泛和最典型的变应原之一。

3.目前,脱敏治疗主要是皮下注射脱敏和舌下含服脱敏两种方式。注射治疗需要专业的医学人员进行操作,且会引起疼痛、出血,容易造成患者顺应性差;而舌下治疗需要配合其他药物治疗、费用较高、其脱敏效果不如皮下注射效果。因此,必须要开发一种新型的疫苗给药途径。

4.皮肤中含有大量朗格汉斯细胞和树突细胞等专职抗原呈递细胞,使皮肤成为一个良好的疫苗接种位点。因此,透皮给药系统是近年来热门的药物递送新技术,其中微针具有安全、无痛、给药方便且能突破角质层屏障,用于递送生物大分子药物等众多优点,所以微针的发展尤为迅速。

5.许多变应原疫苗普遍存在免疫原性弱、难以诱导机体产生有效免疫应答等不足,从而需要某种物质来增强其免疫作用,在这种前提下免疫佐剂的研究就显得尤为迫切。

6.佐剂能够诱发机体产生长期、高效的特异性免疫反应,提高机体保护能力,同时又能减少免疫物质的用量,降低疫苗的生产成本。合理选择和使用佐剂不但可以节约抗原的使用量,还可以迅速刺激免疫系统,特别对免疫力低下的人群意义重大。近年来,为适应新型疫苗的需求,佐剂已经从传统、单一的形式向新型、多元化形式发展。

7.通过查阅国内外的文献和专利,还未有研究者制备可以有效增强螨变应原疫苗治疗效果的可溶性微针。

8.如公开号为cn 1733299a的中国专利制备了一种以壳聚糖为佐剂的舌下含服螨变应原疫苗,但该方案的不足之处在于:

①

舌下含服制剂和微针制剂的制备方法有很大的不同,难以借鉴;

②

该专利仅在实施例5中提到壳聚糖—粉尘螨类变应原治疗组的免疫治疗哮喘效果良好,但并未有实验数据或图表来佐证;

③

申请人在预实验中发现,壳聚糖作为佐剂载药螨变应原,制得的可溶性微针存在“机械强度不足,无法有效的刺入到实验动物(猪)的皮肤”的缺陷。

9.又如公开号为cn 110680798a的中国专利制备以mf59(可生物降解的油乳剂)为佐剂的肺炎多糖疫苗可溶性微针中,但肺炎多糖疫苗与螨变应原的理化性质有所不同。而不同的佐剂或佐剂之间的复合使用对疫苗的免疫作用不同,因此针对不同的疫苗,需要筛选合适的佐剂使它能够达到相应的治疗效果(

①

许金俊,陶建平,彭金彪等.不同佐剂和免疫

途径对柔嫩艾美耳球虫so7抗原免疫保护效果的影响[j].中国预防兽医学报,2007,29(9):697-703;

②

陶里,段金梅,舒晓明等.三七皂苷r1对铝佐剂甲型肝炎疫苗的免疫增强作用[j].中国生物制品学杂志2008,21(3):197-200.)。故,借鉴现有其他药物的微针处方用于开发螨变应原可溶性微针,仍充满许多不确定性。

[0010]

再者,kim等人制备了螨变应原可溶性微针。(kim j h,shin j u,kim s h et al.successful transdermal allergen delivery and allergen-specific immunotherapy using biodegradable microneedle patches[j].biomaterials,2017,150:38.)但研究者使用微滴牵引法制备微针,该方法操作复杂,无法精准控制载药量,也难以批量化规模生产,与本发明使用的模具法在制备过程中有一定区别;且该微针处方中并没有加入佐剂,致使制成的螨变应原可溶性微针脱敏效果较差,而采用添加佐剂来增加脱敏效果也是变应原制剂行业的公知手段。

[0011]

公开号为cn 109715075a的中国专利,同样是利用微滴牵引法制备无佐剂的螨变应原微针作为诊断和治疗过敏性疾病的工具,也具有上述不足之处。

[0012]

如公开号jp 2014156433a的专利中使用可溶性微针作为螨虫等变应原过敏测试的工具,但没有具体的实施例来制备螨变应原的可溶性微针,故而,难以借鉴。

[0013]

又如文献《coated microneedle-based cutaneous immunotherapy prevents der p 1-induced airway allergy in mice》将尘螨过敏原der p1与佐剂cpg涂覆在微针上,但该方案的不足之处在于:

①

涂层微针的载药量较小,使得载入微针中的疫苗量非常有限;

②

涂层微针随着涂布次数的增加,容易使得微针钝化,故存在微针无法有效的刺入到皮肤中的隐患;

③

佐剂cpg虽然增强了der p1的免疫原性,但无显著性差异,见该文献的图1h(akhilesh,kumar,shakya,et al.coated microneedle-based cutaneous immunotherapy prevents der p 1-induced airway allergy in mice.[j].journal of allergy&clinical immunology,2018.)。

[0014]

同时,考虑到微针的实际应用,螨变应原可溶性微针能够成功开发的关键因素之一就是微针能刺入皮肤且不会发生断裂,以确保药物的有效递送,因此必须要有足够的机械强度。(hiraishi y,nakagawa t,quan y s,et al.performance and characteristics evaluation of asodium hyaluronate-basedmicroneedle patch for a transcutaneous drug delivery system[j].international journal of pharmaceutics,2013,441(1-2):570-579.)。

[0015]

综上所述,如何开发一种机械强度适宜、治疗效果好、安全性佳的螨变应原可溶性微针贴片,是本领域技术人员急需解决的技术难题。

技术实现要素:

[0016]

本发明要解决的技术问题在于,提供了一种螨变应原可溶性微针贴片及其制备方法,通过选择适合的佐剂种类与含量、基质材料的含量占比,解决了上述现有技术存在的不足之处。

[0017]

为此,本发明采取了以下技术方案:

[0018]

一种含佐剂的螨变应原可溶性微针贴片,包括针体和背衬,针体包括螨变应原、复合佐剂和基质材料,其中,复合佐剂为微晶酪氨酸和苜蓿多糖的混合,微晶酪氨酸和苜蓿多

820%

--

20%9-20%20%-10-20%-20%11-20%-20%12

--

20%20%

[0035]

按表1中的处方制成可溶性微针,其中no.1组指不加任何佐剂,no.2~no.12组指加单一佐剂或按1:1加复合佐剂,并进行微针机械强度的测定和螨变应原治疗效果的测定。

[0036]

(1)微针机械强度的测定:

[0037]

通过皮肤穿刺染色法来测量可溶性微针的机械强度,穿孔成功率越高,则表示该微针的机械强度越高。

[0038]

测定方法如下:使用给药器将制备好的微针刺入到新生猪皮中,30s后拔出,使用亚甲基蓝溶液染色,最后使用数码相机拍摄染色的猪皮肤表面,计算确定染色通道的数量,计算出微针穿孔成功率,穿孔成功率=染色孔洞数/微针的针数量(n=6)。

[0039]

(2)螨变应原治疗效果的测定:

[0040]

将健康的balb/c小鼠随机分成14组,每组6只,分别为微针治疗组(no.1-no.12)、正常组(no.13)、哮喘组(no.14)。分别在第0、7、14天致敏小鼠,正常组用pbs 150μl腹腔注射,其余各组用50μg户尘螨提取液和al(oh)3佐剂2mg(均依据小鼠致敏造模的行业规范),用pbs稀释配制,终体积为150μl腹腔注射。致敏一周后,哮喘组给予pbs溶液,治疗组给予微针贴片进行治疗。每3天进行一次治疗,共计5次。末次治疗一周后,除正常组外,各组用尘螨提取液雾化吸入激发,连续7日。最后一次激发后24h,elisa法检测各组小鼠血清中特异性ige水平。在450nm波长下测定吸光度(od值),od值越大表示ige含量越多。

[0041]

在致敏阶段,当机体第一次接触到过敏原时发生了免疫反应,从而产生大量的2型t辅助淋巴细胞和针对特定过敏原的ige抗体,ige抗体与呼吸道粘膜、皮肤里的主细胞和嗜碱性细胞表面的受体结合。机体致敏后,当再次遇到相同的过敏原时,就会发生过敏反应。在过敏反应阶段,过敏原的分子与主细胞和嗜碱性细胞表面的ige抗体结合,触发脱粒过程,即这些细胞释放组织胺和其他炎症化学介进入周围的组织和血液,从而引起局部或全身的反应。因而,ige含量越低,表示治疗效果越好。

[0042]

当微针的穿孔成功率大于80%,od差值=od值(哮喘组)-od值(微针治疗组)>0.50时,视为合格。测试结果和od差值的计算结果见表2。

[0043]

表2.不同种类佐剂对微针机械强度和螨变应原治疗效果的影响(mean

±

sd,n=6)

[0044]

no.od值穿孔成功率%od差值11.83

±

0.1197.1

±

2.20.1020.76

±

0.0374.2

±

0.51.1731.57

±

0.1062.0

±

0.70.3641.44

±

0.0478.2

±

1.30.4951.56

±

0.0794.2

±

1.80.3760.92

±

0.0169.5

±

1.11.0171.52

±

0.1380.3

±

1.60.4180.59

±

0.0587.3

±

1.31.34

91.48

±

0.0374.9

±

1.00.45100.88

±

0.0677.2

±

1.21.05111.41

±

0.0873.6

±

0.20.52121.47

±

0.1085.6

±

2.10.46130.11

±

0.01//141.93

±

0.16//

[0045]

由表2可知:

[0046]

①

与正常组(no.13)相比,哮喘组(no.14)ige水平显著增高,说明造模成功;与哮喘组(no.14)相比,治疗组(no.1-12)的ige水平均有不同程度的降低,说明载有螨变应原的微针贴片均有一定程度的免疫改善效果。

[0047]

②

穿孔成功率符合测试要求的,为no.1、no.5、no.7、no.8、no.12组,od差值符合测试要求的,为no.2、no.6、no.8、no.10、no.11组,综合考虑穿孔成功率、od差值须均符合测试要求的,仅no.8组。

[0048]

故,选择微晶酪氨酸(mct)和苜蓿多糖(msp)的组合,作为复合佐剂开发螨变应原可溶性微针,能够兼顾微针的机械强度和螨变应原的治疗效果。

[0049]

实施例3复合佐剂中各组分的含量比的筛选

[0050]

在实施例2的基础上,进一步考察复合佐剂中各组分的含量比对微针性能和治疗效果影响的差异。

[0051]

设定免疫佐剂在针体总质量中的占比为一定值为40%,复合佐剂的组分固定为mct和msp,螨变应原的含量为10%;微针基质材料的含量为50%。仅改变mct和msp的含量比,考察如表3所示不同含量比的复合佐剂对微针机械强度和螨变应原治疗效果影响。

[0052]

本实施例涉及的可溶性微针制备方法,参照本发明的实施例1。表3所示的处方所制备出的微针机械强度和螨变应原治疗效果的检测方法及其标准,参照本发明的实施例2。测试结果和od差值的计算结果见表3。

[0053]

表3.复合免疫佐剂各组分的含量比对微针机械性能和螨变应原治疗效果的影响(mean

±

sd,n=6)

[0054]

mct:mspod值穿孔成功率%od差值4:10.61

±

0.0475.2

±

0.71.322:10.23

±

0.0283.9

±

0.31.701:10.59

±

0.0587.3

±

1.31.341:20.78

±

0.0390.1

±

2.01.151:41.45

±

0.0493.2

±

0.50.48

[0055]

由表3可知:

[0056]

①

在一定范围内,随着msp占比的增大,od值呈先下降后上升的趋势,微针的机械强度呈逐渐上升的趋势。

[0057]

②

综合考虑穿孔成功率、od差值须均符合测试要求的,mct与msp的含量比值为(2:1)~(1:2)。

[0058]

③

od值越小,表示ige含量越多,因此仅当mct:msp=2:1时,螨变应原的治疗效果最佳,微针的机械强度也符合测试要求。

[0059]

实施例4复合佐剂与螨变应原的质量比的筛选

[0060]

在实施例3的基础上,进一步考察复合佐剂和螨变应原的质量比对微针性能和治疗效果影响的差异。

[0061]

设定微针基质材料的占比为50%,复合佐剂的组分和比例固定为mct:msp=2:1,仅改变复合佐剂和螨变应原的含量比,考察如表4所示复合佐剂和螨变应原的不同含量比对微针机械强度和螨变应原治疗效果影响。

[0062]

本实施例涉及的可溶性微针制备方法,参照本发明的实施例1。表4所示的处方所制备出的微针机械强度和螨变应原治疗效果的检测方法及其标准,参照本发明的实施例2。测试结果和od差值的计算结果见表4。

[0063]

表4.复合佐剂与螨变应原的质量比对微针机械性能和螨变应原治疗效果的影响(mean

±

sd,n=6)

[0064]

复合佐剂:螨变应原od值穿孔成功率%od差值16:11.58

±

0.1793.2

±

2.10.358:10.84

±

0.0687.6

±

1.71.094:10.23

±

0.0283.9

±

0.31.702:10.57

±

0.0781.2

±

1.11.361:11.47

±

0.1175.8

±

1.40.46

[0065]

由表4可知,

[0066]

①

随着螨变应原占比的增多,微针的机械强度和疫苗的治疗效果呈下降趋势。

[0067]

②

综合考虑穿孔成功率、od差值须均符合测试要求的,复合佐剂与螨变应原的含量比值为(8:1)~(2:1)。

[0068]

③

仅当复合佐剂:螨变应原=4:1时,螨变应原的治疗效果最佳,微针的机械强度也符合测试要求。

[0069]

实施例5基质材料的质量占比的筛选

[0070]

在实施例4的基础上,进一步考察基质材料在针体中的质量占比对微针性能和治疗效果影响的差异。

[0071]

设定复合佐剂的组分和比例固定为mct:msp=2:1,复合佐剂与螨变应原的含量比固定为4:1,仅改变基质材料的含量,考察如表5所示基质材料的不同含量对微针性能和治疗效果的影响。

[0072]

本实施例涉及的可溶性微针制备方法参照本发明的实施例1。表5所示的处方所制备出的微针机械强度和螨变应原治疗效果的检测方法及其标准参照本发明的实施例2。

[0073]

表5.基质材料的质量占比对微针机械性能和螨变应原治疗效果的影响(mean

±

sd,n=6)

[0074]

基质材料含量(%)od值穿孔成功率%od差值400.64

±

0.0470.4

±

0.11.29500.23

±

0.0283.9

±

0.31.70600.98

±

0.1088.4

±

1.50.95701.73

±

0.1396.2

±

1.70.20

[0075]

由表5可知,

[0076]

①

当微针的基质材料含量为40%时,微针的机械强度较弱,不足以刺入小鼠皮肤中,导致螨变应原的治疗效果较差。

[0077]

②

随着基质材料的质量占比从50%逐渐上升至70%,微针的机械强度随之上升,但使得微针的载药量随之下降,导致螨变应原的治疗效果减弱。

[0078]

③

综合考虑穿孔成功率、od差值须均符合测试要求的,基质材料的质量占比为50~60%。

[0079]

④

仅当基质材料的质量占比为50%时,螨变应原的治疗效果最佳,微针的机械强度也符合测试要求。

[0080]

综上所述,本发明提供的螨变应原可溶性微针中,针体的最佳处方为:基质材料质量占比50%,螨变应原质量占比10%,复合佐剂质量占比40%,复合佐剂中微晶酪氨酸(mct)质量占比26.67%,苜蓿多糖(msp)质量占比13.33%。

[0081]

本发明提供的螨变应原可溶性微针中,针体的适宜处方为:基质材料质量占比为50~60%,复合佐剂与螨变应原的含量比为(8:1)~(2:1),复合佐剂中微晶酪氨酸(mct)与苜蓿多糖(msp)的含量比为(2:1)~(1:2)。

[0082]

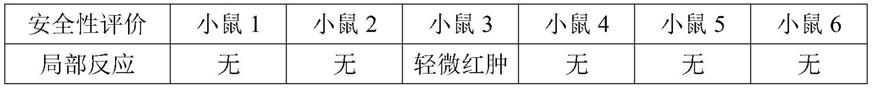

实施例6螨变应原疫苗可溶性微针的安全性评价

[0083]

为考察佐剂加入螨变应原可溶性微针后,是否存在毒副作用的隐患,本实施例拟以本发明的最佳处方(见实施例5)为例,初步评价本发明提供的螨变应原可溶性微针的安全性。

[0084]

试验方法:取6周龄左右的balb/c小鼠6只,均哮喘致敏1周,之后治疗组给予微针贴片,每3天一次,共5次。每次施用微针进行接种之前,先把小鼠麻醉,再在小鼠的背部进行脱毛,随后进行疫苗接种。末次治疗一周后,用尘螨提取液雾化吸入激发,连续7日。在此期间观察小鼠的施用微针的局部反应、体重变化、精神状况、体温变化。在此期间观察小鼠的施用微针的局部反应、体重变化、精神状况、体温变化。结果见表6。

[0085]

表6.螨变应原可溶性微针贴片的安全性实验结果

[0086][0087][0088]

从表6可知,小鼠在接种后各项安全指标都很正常,未出现任何不良反应,表明小鼠接种本发明提供的螨变应原可溶性微针安全性良好。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1