一种贝类汤纳米颗粒-植物甾醇复合物及其制备方法与应用与流程

一种贝类汤纳米颗粒

‑

植物甾醇复合物及其制备方法与应用

技术领域

1.本发明属于食品技术领域,具体是涉及一种贝类汤纳米颗粒

‑

植物甾醇复合物及其制备方法与应用。

背景技术:

2.植物甾醇是一种胆固醇类似物,具有抗炎、抗氧化、降低胆固醇等功效,是一种重要的食品功能因子。近年来,随着人们健康意识的不断提高以及对植物甾醇生理效应研究的不断发展,含植物甾醇的产品开发已成为热点。然而,因植物甾醇不溶于水且易结晶,其生物利用率极低,制约了其工业化应用。为了克服这一问题,常常将植物甾醇添加于食用油中,增加其脂溶性以提高机体利用率,但油脂的介入反而增加了油脂摄入过多的风险。植物甾醇的高效递送载体的开发具有市场前景。

3.发明人此前发现,水生贝类,如河蚬,文蛤、贻贝、北极贝、牡蛎等,经热加工而成的汤中均含有大量自组装食源纳米颗粒。河蚬汤被我国民间视为保肝良品,其中的纳米颗粒(平均粒径为76nm)具有显著的改善肝损伤、降血脂作用。河蚬汤纳米颗粒主要由糖蛋白组成,与多种成分间具有较强的相互作用。目前已发现河蚬汤纳米颗粒中存在多种植物甾醇,并且这一存在被认为是河蚬汤降脂活性的主要来源。因此,河蚬汤等贝类汤中纳米颗粒具备成为植物甾醇理想载体的巨大优势。然而,河蚬汤或者河蚬汤颗粒中植物甾醇含量较少,仅为微克级,活性因此受限,但是以直接添加植物甾醇的方式,植物甾醇稳定性不可控,这是因为河蚬汤颗粒未经分离前,植物甾醇与其结合效率较低。故现需开发贝类汤纳米颗粒与植物甾醇高效结合的制备工艺。

技术实现要素:

4.基于贝类汤纳米颗粒可作为活性成分的天然、低脂、高效载体,贝类汤纳米颗粒有望提高植物甾醇在水中溶解度以及生物利用率。

5.本发明的目的在于提供一种贝类汤纳米颗粒

‑

植物甾醇复合物的制备方法。为了达到上述的目的,本发明提供以下技术方案:

6.一种贝类汤纳米颗粒

‑

植物甾醇复合物的制备方法,所述贝类汤纳米颗粒

‑

植物甾醇复合物是通过贝类汤纳米颗粒与植物甾醇共热混合、搅拌、吸附、离心过滤制备获得,所述贝类汤纳米颗粒

‑

植物甾醇复合物的粒径为50

‑

300nm。

7.优选地,所述贝类为双壳软体贝类,包括河蚬、文蛤、贻贝、北极贝、牡蛎。

8.优选地,所述植物甾醇为豆甾醇、谷甾醇、菜油甾醇、菜籽甾醇和麦角固醇等一种或两种以上。

9.所述贝类汤纳米颗粒通过贝类热加工、预离心、超滤或色谱分离或透析、干燥制备而得,所述超滤分离条件为分子量截留尺寸>100kda,超滤截留物即为贝类汤中纳米颗粒,所述色谱分离为场流色谱、离子交换色谱、分子筛凝胶色谱任意一种;透析条件为分子量截留尺寸>8

‑

14kda。

10.所述贝类汤纳米颗粒

‑

植物甾醇复合物,其装载步骤为:将豆甾醇

‑

乙醇溶液分别滴加至不同贝类汤纳米颗粒水溶液中,30

‑

80℃磁力搅拌10

‑

40min,转速100

‑

500r/min,冷却至室温,以0.45μm或0.22μm水系滤膜过滤,滤液即为贝类汤纳米颗粒

‑

豆甾醇复合物。

11.本发明还提供有上述方法制备的贝类汤纳米颗粒

‑

植物甾醇复合物。

12.本发明还提供所述贝类汤纳米颗粒

‑

植物甾醇复合物在药品或食品中的应用;本发明所述的贝类汤纳米颗粒

‑

植物甾醇复合物可应用于成分缓慢释放或可控释放的药品或食品中;本发明所述的贝类汤纳米颗粒

‑

植物甾醇复合物也可应用于机体免疫水平调节的药品或食品中;本发明所述的贝类汤纳米颗粒

‑

植物甾醇复合物还可应用于降血脂(体脂)、抗肥胖、护肝或抗癌的药品或者食品中。

13.本发明的优点在于:

14.(1)本发明涉及的功能性纳米颗粒复合物来源于食品原料,安全性高;

15.(2)本发明涉及的贝类汤纳米颗粒为活性成分提供新型优良载体,同时贝类汤纳米颗粒本身具有显著的护肝功能,实现功能提升;

16.(3)本发明的制备技术绿色安全,成本低,装载率高,负载量大,可控缓释,可极大地提高植物甾醇的生物利用率。

附图说明

17.图1为不同温度下河蚬汤纳米颗粒对植物甾醇的结合率。

18.图2为不同初始植物甾醇浓度下河蚬汤纳米颗粒对植物甾醇的结合率。

19.图3为tem电镜图:(a)河蚬汤纳米颗粒、(b)河蚬汤纳米颗粒

‑

植物甾醇复合物、(c)文蛤汤纳米颗粒、(d)文蛤汤纳米颗粒

‑

植物甾醇复合物。

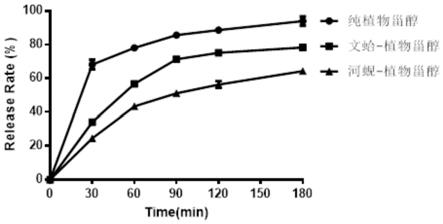

20.图4为纯植物甾醇,河蚬汤纳米颗粒

‑

植物甾醇复合物及文蛤汤纳米颗粒

‑

植物甾醇复合物中植物甾醇的释放动力学曲线。

具体实施方式

21.为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本发明实施例的技术方案进行清楚、完整的描述。显然,所描述的实施例是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于所描述的本发明的实施例,本领域普通技术人员在无需创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明的保护范围。

22.除非另作定义,本公开所使用的技术术语或者科学术语应当为本发明所属领域内有一般技能的人士所理解的通常意义。

23.实施例1:不同温度下河蚬汤纳米颗粒

‑

植物甾醇复合物的制备

24.河蚬汤纳米颗粒制备:将河蚬用蒸馏水洗净并静养5h以上,称取活的新鲜个体,按照料液比1:1

‑

3kg/l加入蒸馏水并煮沸0.5

–

2h,冷却后经过滤,离心取上清液,100kda超滤管中5000g超滤20min,超滤膜所截留部分,即为分离的河蚬汤纳米颗粒。

25.河蚬汤纳米颗粒

‑

植物甾醇复合物的制备:将500μl豆甾醇乙醇溶液(豆甾醇浓度为1mg/ml)与20ml河蚬汤纳米颗粒水溶液(3mg/ml)均匀混合,分别在25℃、45℃、55℃、65℃、75℃温度下,磁力搅拌30min,转速350r/min,随后冷却至室温,经0.45μm或0.22μm水系膜过滤后,滤过液即为河蚬汤纳米颗粒

‑

植物甾醇复合物。

26.豆甾醇检测方法建立:采用反相高效液相色谱法(rp

‑

hplc)豆甾醇的含量。色谱条件为:色谱柱为thermo c18柱(250mm

×

4.6mm,5μm),流动相为甲醇,流速1.0ml/min,进样量20μl,检测波长214nm。标准品豆甾醇进样浓度在2.5~25μg/ml范围内,其峰面积与浓度呈良好的线性关系(r2=0.9992)。

27.河蚬汤纳米颗粒

‑

植物甾醇复合物中豆甾醇含量的测定:复合物经乙醇沉淀后离心,取上清液,随后检测步骤同标品豆甾醇测定。结合率=复合物中豆甾醇含量/初始溶液中豆甾醇含量%

28.各搅拌温度下,豆甾醇结合率结果见图1,装载率均高于45%,最高可达60%,即10mg/g(河蚬汤纳米颗粒

‑

植物甾醇复合物),高出河蚬汤纳米颗粒本身含有的植物甾醇含量100倍。

29.实施例2:不同豆甾醇初始浓度下河蚬汤纳米颗粒

‑

植物甾醇复合物的制备

30.河蚬汤纳米颗粒制备:将河蚬用蒸馏水洗净并静养5h以上,称取活的新鲜个体,按照料液比1:1

‑

3kg/l加入蒸馏水并煮沸0.5

–

2h,冷却后经过滤,离心取上清液,100kda超滤管中5000g超滤20min,超滤膜所截留部分,即为分离的河蚬汤纳米颗粒。

31.河蚬汤纳米颗粒

‑

植物甾醇复合物的制备:分别将500μl豆甾醇乙醇溶液(豆甾醇浓度分别为0.4,1,2,4mg/ml)与20ml河蚬汤纳米颗粒水溶液(3mg/ml)均匀混合,在65℃温度下磁力搅拌40min,转速150r/min,随后冷却至室温,经0.45μm或0.22μm水系膜过滤后,滤过液即为河蚬汤纳米颗粒

‑

植物甾醇复合物。

32.各初始豆甾醇浓度下,豆甾醇结合率结果见图2,装载率最高可达80%,最高结合量为21.8mg/g(河蚬汤纳米颗粒

‑

植物甾醇复合物),高出河蚬汤纳米颗粒本身含有的植物甾醇含量210倍。

33.1mg/ml豆甾醇溶液与3mg/ml河蚬汤纳米颗粒水溶液均匀混合,充分结合后,得到河蚬汤纳米颗粒

‑

植物甾醇复合物,胶体性质见表1,tem电镜观察图见图3。结果显示,植物甾醇与河蚬汤纳米颗粒混合前后,粒径变大,说明植物甾醇与河蚬汤纳米颗粒有效结合。同时电镜影像显示,河蚬汤纳米颗粒与植物甾醇结合后,颗粒外围形成了一圈“日晕”,河蚬汤纳米颗粒

‑

植物甾醇复合物为纳米核壳结构。

34.表1:贝类汤纳米颗粒

‑

植物甾醇复合物的胶体性质及装载率

[0035][0036]

实施例3:文蛤汤纳米颗粒

‑

植物甾醇复合物的制备

[0037]

文蛤汤纳米颗粒制备:将文蛤用蒸馏水洗净并静养5h以上,称取活的新鲜个体,按照料液比1:1

‑

3kg/l加入蒸馏水并煮沸0.5

–

2h,冷却后经过滤,离心取上清液,100kda超滤

管中5000g超滤20min,超滤膜所截留部分,即为分离的文蛤汤纳米颗粒。

[0038]

文蛤汤纳米颗粒

‑

植物甾醇复合物的制备:将500μl豆甾醇乙醇溶液(豆甾醇浓度为1mg/ml)与20ml文蛤汤纳米颗粒水溶液(3mg/ml)均匀混合,在65℃温度下,磁力搅拌15min,转速480r/min,随后冷却至室温,经0.45μm或0.22μm水系膜过滤后,滤过液即为文蛤汤纳米颗粒

‑

植物甾醇复合物。

[0039]

文蛤汤纳米颗粒

‑

植物甾醇复合物中豆甾醇含量的测定:复合物经乙醇沉淀后离心,取上清液,随后检测步骤同标品豆甾醇测定。结合率=复合物中豆甾醇含量/初始溶液中豆甾醇含量%

[0040]

此条件下,文蛤汤纳米颗粒对植物甾醇的装载率为55%,即12.2mg/g(河蚬汤纳米颗粒

‑

植物甾醇复合物),高出文蛤汤纳米颗粒本身含有的植物甾醇含量88倍,胶体性质见表1,tem电镜观察图见图3。结果显示,植物甾醇与文蛤汤纳米颗粒混合前后,粒径变大,说明植物甾醇与文蛤汤纳米颗粒有效结合。同时电镜影像显示,文蛤汤纳米颗粒与植物甾醇结合后,颗粒外围形成了一圈“日晕”,文蛤汤纳米颗粒

‑

植物甾醇复合物为纳米核壳结构。

[0041]

实施例4:植物甾醇及植物甾醇复合物的释放动力学曲线

[0042]

取长度约10cm预先活化的透析袋(分子量8

‑

12kda),分别将5ml植物甾醇(30μg/ml),5ml河蚬汤纳米颗粒

‑

植物甾醇复合物(其中植物甾醇结合量为30μg/ml),5ml文蛤汤纳米颗粒

‑

植物甾醇复合物(其中植物甾醇结合量为30μg/ml)于透析袋内,放入装有200ml磷酸缓冲盐溶液(pbs)的烧杯中,烧杯内放入合适大小转子后置于磁力搅拌器上,调整温度为37℃,转速为300r/min。分别在30,60,90,120,150,180min时从烧杯中吸取1ml样品于离心管中测定其中植物甾醇释放量,每次取出1ml样品后应及时向体系中补充1ml pbs缓冲液以保证整个体系体积不变,结果见图4。结果显示,在3小时释放周期内,无论对河蚬汤纳米颗粒

‑

植物甾醇复合物还是文蛤汤纳米颗粒

‑

植物甾醇复合物,其中植物甾醇释放速率显著慢于单纯植物甾醇的释放速率,这说明复合物的制备可实现植物甾醇的缓慢释放,同时释放时间可更长,以期提升植物甾醇的生物利用率。同时,可以看出,河蚬汤纳米颗粒相比其他贝类汤纳米颗粒对植物甾醇结合作用更强,缓释效果更理想。

[0043]

以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明方法及其核心思想。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以对本发明进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本发明权利要求保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1