一种俯卧位通气头部固定装置

1.本实用新型涉及医疗设备领域,具体涉及一种俯卧位通气头部固定装置。

背景技术:

2.俯卧位通气是指在施行机械通气时,把患者置于俯卧式体位, 以使下垂不张区域肺扩张,改善通气灌注比例。俯卧位通气能提高急性肺损伤/急性呼吸窘迫综合症患者的氧分压,改善氧合,是目前治疗成人急性呼吸窘迫综合征(ards)的有效在治疗手段。目前获得较多认同的方式为至少保证每天12h的俯卧位姿势,即单次长时间俯卧位通气,条件许可建议实施连续俯卧位通气。然而俯卧位后患者压力性损伤的危险性大大增加,俯卧位时间越长发生皮肤问题的危险就越大,特别在头面部的区域,主要包括前额、眼、面颊、鼻及下颌、双侧耳廓等部位,且多为多发压疮(2处以上)。

3.目前,临床上俯卧位通气时,患者头部多采用在面部骨骼突出部位(额头和面颊)下方垫软枕、软布的方式预防皮肤压力性损伤发生,虽然该方式对受压皮肤有一定的减压作用,并在一定程度上减少了皮肤压力性损伤的发生,但存在局限性:(1)材料多为棉质,易吸水且不利于引流,导致皮肤潮湿,为压力性损伤的发生创造了有利条件; (2)材料质软易挤压变形或移位,导致支撑无效和不应受压部位受压,发生眼部受压水肿,人工气道导管打折、移位、滑脱等护理风险;(3)没有预留的人工气道放置空间,不方便吸痰、口鼻腔分泌物引流和人工气道观察,易发生窒息。

技术实现要素:

4.本实用新型的主要目的是提出了一种俯卧位通气头部固定装置,可以有效解决背景技术中的问题。

5.为实现以上目的,本实用新型通过以下技术方案予以实现:

6.一种俯卧位通气头部固定装置,包括床板固定夹,所述床板固定夹上固定安装有头部支撑装置,所述头部支撑装置包括第一充气气囊,所述第一充气气囊中部开设有与患者头部相对的放置口,所述第一充气气囊的外缘上固定连接有肩部支撑装置,所述肩部支撑装置与患者的肩部相对。

7.优选地,所述第一充气气囊设置有若干个不相通的腔体,所述第一充气气囊与若干个所述腔体相对的表面均设置有进气口和排气口,所述进气口与外部充气装置密封连通。

8.优选地,所述床板固定夹固定连接有连接板,所述头部支撑装置还包括高度调节杆,所述高度调节杆一端螺纹连接在连接板上,所述高度调节杆的另一端与第一气囊支撑板固定连接,所述第一气囊支撑板设置在第一充气气囊底部且与第一充气气囊相固定。

9.优选地,所述连接板包括第一接板及第二接板,所述第一接板活动卡接在第二接板内,所述第一接板上开设有限位槽,所述限位槽的端面上固定安装有弹簧,所述弹簧的端部固定安装有凸块,所述第二接板上开设有限位孔,所述凸块的大小与限位孔的大小相匹

配。

10.优选地,所述肩部支撑装置之间固定设置有分泌物收集袋。

11.优选地,所述肩部支撑装置设置有两组,分别与患者的左肩、右肩相对,所述肩部支撑装置上设置有第一拉链组件,所述第一拉链组件与第一充气气囊上的第二拉链组件相匹配。

12.优选地,所述肩部支撑装置包括第二充气气囊,所述第二充气气囊上设置有进气口与排气口,所述肩部支撑装置下方设置有第二气囊支撑板,所述第一气囊支撑板上开设有限位槽,所述限位槽的高度与第二气囊支撑板的高度相匹配。

13.优选地,所述头部支撑装置上还设置有脸部微调气囊,所述脸部微调气囊与放置口的位置相对,所述脸部微调气囊上设置有进气口与排气口。

14.本实用新型提供一种俯卧位通气头部固定装置,具备以下有益效果:头部支撑装置固定安装在床板固定夹上,床板固定夹固定安装在床板上,患者俯卧在床板上时,将头部放置在头部支撑装置上,并将脸部对准放置口,能够对患者头部有效的支撑、妥善固定头部;并且能够减少受压脸部皮肤的压力,尽量避免出现面部皮肤压力性损伤风险,肩部支撑装置与头部支撑装置相连,不仅能够对患者的肩部支撑,防止患者的头部悬空,减少压力性损伤,还能够提升整个固定装置的稳定性。

附图说明

15.为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。

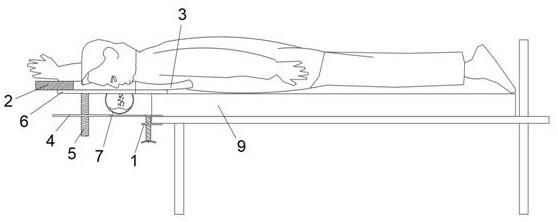

16.图1为本实用新型的结构示意图;

17.图2为本实用新型的头部支撑装置的结构示意图;

18.图3为本实用新型的第一充气气囊的结构示意图;

19.图4为本实用新型的肩部支撑装置的结构示意图;

20.图5为本实用新型的连接板的结构示意图;

21.图中:1、床板固定夹;2、头部支撑装置;201、第一充气气囊;202、第二拉链组件;203、脸部微调气囊;204、放置口;3、肩部支撑装置;4、连接板;401、第一接板;402、第二接板;403、限位槽; 404、弹簧;405、凸块;406、限位孔;5、高度调节杆;6、第一气囊支撑板;601、限位槽;7、分泌物收集袋;8、第一拉链组件;9、床板;10、第二气囊支撑板。

具体实施方式

22.为使本实用新型目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。其中,术语“第一位置”和“第二位置”为两个不同的位置。

23.实施例一,如图1至图5所示,一种俯卧位通气头部固定装置,包括床板固定夹1,床板固定夹1上固定安装有头部支撑装置2,头部支撑装置2包括第一充气气囊201,第一充气气囊201中部开始有与患者头部相对的放置口204,患者将脸部对准肩部支撑装置之间,第一充气气囊201的固定连接有肩部支撑装置3,肩部支撑装置3与患者的肩部相对。

24.工作原理:患者欲俯卧位通气前,先撤掉患者的床头板并头部支撑装置2固定安装在床板固定夹1上,通过左右移动床板固定夹1,能够左右移动头部固定装置在床板上的位置,然后将床板固定夹1固定安装在床板9上,患者俯卧在床板9上时,将额头放置在头部支撑装置2上,头部支撑装置2能够对患者头部有效的支撑、妥善固定头部;患者将脸部对准肩部支撑装置之间,能够减少受压脸部皮肤的压力,尽量避免出现面部皮肤压力性损伤风险。肩部支撑装置3与头部支撑装置2相连,不仅能够对患者的肩部支撑,防止患者的头部悬空,减少压力性损伤,还能够提升整个固定装置的稳定性。

25.在本装置第一充气气囊201上设置体外膜肺导管固定带,能够更稳妥的固定体外膜肺导管,避免牵拉和拖拽,减少非计划性拔管的风险。

26.在本实施例中,第一充气气囊201设置有若干个不相通的腔体,第一充气气囊201与若干个腔体相对的表面均设置有进气口和排气口,进气口与外部充气装置密封连通。第一充气气囊201分为若干个充气腔体,可以设置成三面独立气囊,能够针对不同患者的脸型、头型调整独立气囊内的充气量,进而调整第一充气气囊201的形状,能够增加患者的受力面积的同时,减少皮肤受压压力和压力性损伤的发生。

27.实施例二,本实施例作为实施例一的一种优选的技术方案,床板固定夹1固定连接有连接板4,头部支撑装置2还包括高度调节杆5,高度调节杆5设置有两组,不仅能够对头部支撑装置2进行支撑,还能调节头部支撑装置2的高度,高度调节杆5一端螺纹连接在连接板 4上,高度调节杆5的另一端与第一气囊支撑板6固定连接,螺纹转动高度调节杆5并固定,能够调节高度调节杆5在连接板4上的高度,则头部支撑装置2即可左右移动也可以上下移动,方便对患者进行体位调节,第一气囊支撑板6设置在第一充气气囊201底部且与第一充气气囊201相固定。第一充气气囊201设置在第一气囊支撑板6上,通过高度调节杆5进行支撑,在患者出现不适,或者根据不同患者的身体高度调节第一充气气囊201的高度。第一气囊支撑板6与第一充气气囊201上均设置有魔术贴组件,能够将第一充气气囊201从第一气囊支撑板6上拆装下来,方便收纳。第一气囊支撑板6可以采用木板、塑料板或金属板,制造材料种类繁多,方便选材。

28.在本实施例中,连接板4包括第一接板401及第二接板402,第一接板401活动卡接在第二接板402内,第一接板401上开设有限位槽403,限位槽403的端面上固定安装有弹簧404,弹簧404的端部固定安装有凸块405,第二接板402上开设有限位孔406,凸块405 的大小与限位孔406的大小相匹配。凸块405通过弹簧404弹性卡接在限位槽403内,移动第一接板401在第二接板402内的位置,即调节凸块405卡装在第二接板402上的不同的限位孔406内,能够调整连接板4的长度,进而调节头部支撑装置2距离床板9的距离,便于不同高度的患者能够找到舒适的俯卧位。

29.实施例三,本实施例作为实施例一的一种优选的技术方案,肩部支撑装置3的周围固定连接有分泌物收集袋7。分泌物收集袋7可设置在第一充气气囊201底部用于收集口鼻腔分泌物,增加患者舒适度,避免面部潮湿和污染的发生,便于清洁。

30.实施例四,本实施例作为实施例一的一种优选的技术方案,肩部支撑装置3设置有两组,分别与患者的左肩、右肩相对,肩部支撑装置3上设置有第一拉链组件8,第一拉链组件8与第一充气气囊201 上的第二拉链组件202相匹配。肩部支撑装置3通过拉链组件固定在第一充气气囊201上,肩部支撑装置3可以设置成不同厚度与不同的形状,患者可根据自

己的需求选择适合自己的肩部支撑装置3,并将第一拉链组件8与第二拉链组件202相匹配固定。

31.肩部支撑装置3包括第二充气气囊,第二充气气囊上设置有进气口与排气口,肩部支撑装置3下方设置有第二气囊支撑板10,第一第一气囊支撑板6上开设有限位槽601,所述限位槽601的高度与第二气囊支撑板10的高度相匹配,将第二气囊支撑板10的端部卡装在限位槽601内,能够将肩部支撑装置3与头部支撑装置2相固定。肩部支撑装置3设置成充气式,能够让患者自主调节肩部的位置,防止患者在同一个姿势下保持过长时间造成不适。肩部支撑装置3底部设置有第一气囊支撑板6,第一气囊支撑板6与肩部支撑装置3之间也设置有魔术贴组件,第二气囊支撑板10的端部固定卡装在第一第一气囊支撑板6上的能够将不同的肩部支撑装置3固定在第一气囊支撑板6上,防止肩部支撑装置3陷落在床体上。

32.头部支撑装置2上还设置有脸部微调气囊203,脸部微调气囊203 与放置口204的位置相对,脸部微调气囊203上设置有进气口与排气口。通过设置脸部微调气囊203,能够针对性调节脸部部位的承重位置,防止脸部出现压疮。

33.以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;本实用新型附图中的图案填充不代表结构的材料,仅对结构进行区分;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1