辅助装置的制作方法

1.本说明书涉及一种具备支撑被辅助者的腋下的腋下支撑部的辅助装置。

背景技术:

2.随着高龄化社会的发展,辅助装置的需求不断增大。辅助装置通常通过驱动支撑被辅助者的身体的一部分的支撑部件来对被辅助者的各种动作进行辅助。对被辅助者的起立动作和就座动作进行辅助的辅助装置大多具备分别支撑被辅助者的左右腋下的一对腋下支撑部或支撑被辅助者的上身的上身支撑部。通过导入辅助装置,可减轻辅助者及被辅助者的身体负担,并且也可缓解辅助者的人手不足。在专利文献1中公开了这种辅助装置的一个技术例。

3.专利文献1的辅助装置具备:基台;腋下支撑部,能够一边支撑被辅助者的左右腋下,一边相对于基台进行相对移动;及驱动部,驱动腋下支撑部。并且,腋下支撑部具有:芯部件;及外周部件,被设为能够相对于芯部件旋转,与被辅助者的躯体接触。由此,外周部件能够一边追随被辅助者的姿势变化一边相对于芯部件旋转。因此,可缓冲并抑制在被辅助者与腋下支撑部之间产生的摩擦力,实现被辅助者的舒适的使用感。

4.现有技术文献

5.专利文献1:国际公开第2018/179294号

技术实现要素:

6.发明所要解决的课题

7.然而,专利文献1的辅助装置在能够通过使外周部件相对于芯部件旋转,来减轻因摩擦力而在被辅助者的侧腹部产生的疼痛这一点上是优选的。但是,若是外周部件无限地旋转的结构,则会导致腋下支撑部抱起被辅助者的力消失,无法发挥本来的作用。因此,外周部件的旋转量被限制,其结果是,由摩擦力产生的疼痛的减轻存在极限。另外,存在有腋下支撑部支撑相当于被辅助者的体重的一半以上的载荷的情况。在该情况下,被辅助者有时会因腋下支撑部抬起两侧腋下的较强的压迫感而感到疼痛。

8.此外,在一部分辅助装置中,还采用了如下的结构:根据作用于一对腋下支撑部的向下的载荷,使一对腋下支撑部向相互接近的方向摆动或者移动,从而能够可靠地支撑被辅助者。在该结构中,被辅助者有时会因左右腋下支撑部夹紧侧腹部的压迫力而感到疼痛。该疼痛在身形较大的被辅助者中易于变得显著。

9.因此,本说明书中要解决的课题在于提供一种减轻被辅助者的疼痛来实现舒适的使用感的辅助装置。

10.用于解决课题的技术方案

11.本说明书公开了一种辅助装置,具备:基台;一对腋下支撑部,分别支撑被辅助者的左右腋下;及驱动部,以上述基台为基准,使一对上述腋下支撑部至少在上下方向上移动,上述腋下支撑部具有:通常表面部,与上述被辅助者的至少上述腋下及上臂部接触;及

低摩擦表面部,具有比上述通常表面部小的摩擦系数,且与上述被辅助者的侧腹部接触。

12.由此,腋下支撑部的表面中的与被辅助者的侧腹部接触的部分成为低摩擦表面部。因此,能够减轻因摩擦力而产生的被辅助者的疼痛。因此,能够提供实现了舒适的使用感的辅助装置。

13.另外,本说明书公开了一种辅助装置,具备:基台;一对腋下支撑部,分别支撑被辅助者的左右腋下;及驱动部,以上述基台为基准,使一对上述腋下支撑部至少在上下方向上移动,上述腋下支撑部具有:芯部件;及外周部件,覆盖上述芯部件并且能够弹性变形,在比上述外周部件的中心靠下方处配置上述芯部件。

14.由此,通过使构成腋下支撑部的外周部件的上侧的厚度比以往大,能够抑制上推腋下的压迫感的产生。因此,能够减轻被辅助者的疼痛。因此,能够提供实现了舒适的使用感的辅助装置。

15.此外,本说明书公开了一种辅助装置,具备:基台;一对腋下支撑部,分别支撑被辅助者的左右腋下,并且能够向相互接近或者分离的方向摆动或者移动;驱动部,以上述基台为基准,使一对上述腋下支撑部至少在上下方向上移动;及限制机构,限制一对上述腋下支撑部相互接近的方向上的摆动范围或者移动范围。

16.由此,一对腋下支撑部相互接近时的最接近距离被限制。因此,能够抑制从两侧夹紧被辅助者的侧腹部的压迫力,能够减轻被辅助者的疼痛。因此,能够提供实现了舒适的使用感的辅助装置。

附图说明

17.图1是表示第一实施方式的辅助装置的整体结构的侧视图。

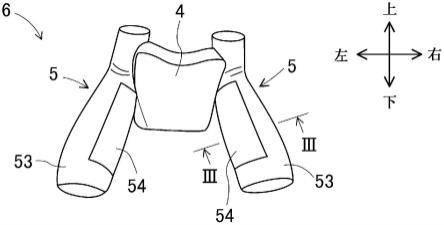

18.图2是从后方观察包含躯体支撑部及腋下支撑部的支撑部件的图。

19.图3是图2中的iii-iii剖面所示的腋下支撑部的剖视图。

20.图4是说明第一实施方式的辅助装置的作用的图。

21.图5是从后方观察第二实施方式的腋下支撑部的后部的图。

22.图6是说明第二实施方式的辅助装置的作用的图。

23.图7是表示在第三实施方式的辅助装置中,相当于限制机构及调整部的一个方式的限制带及调整带扣的立体图。

24.图8是说明限制带及调整带扣的功能的图。

25.图9是说明第三实施方式的辅助装置的作用的图。

26.图10是示意性地表示第四实施方式的辅助装置的限制机构及调整部的图。

27.图11是说明能够追加到各实施方式中的腋下支撑协助机构的立体图。

具体实施方式

28.1.第一实施方式的辅助装置1的整体结构

29.参考图1对第一实施方式的辅助装置1的整体结构进行说明。如图1中的右上箭头所示地规定辅助装置1的上下前后。辅助装置1例如被用于被辅助者的床与轮椅之间的移乘或轮椅与马桶座之间的移乘等不同的两处之间的移乘。辅助装置1支撑被辅助者的上身,对从坐姿向立姿的起立动作及从立姿向坐姿的就座动作进行辅助。

30.在此,立姿是指臀部从座面浮起而腿部伸长的姿势,包括立姿及弯腰姿势。即,立姿包括上身大致直立的站立姿势及上身前倾的弯腰前屈的姿势等。另外,辅助装置1还被用于在要移乘的两处分离的情况下供被辅助者搭乘并移动的用途。例如,辅助装置1被用于被辅助者从居室向厕所或食堂等移动的用途。辅助装置1由基台2、臂部件3、包含上身支撑部4及腋下支撑部5的支撑部件6、致动器7及省略图示的控制部等构成。

31.基台2是供被辅助者搭乘的部位。基台2组装有臂部件3及致动器7。基台2由脚踏板20、左右一对管框架21及左右一对组装框架22等形成。脚踏板20由金属制或树脂制的板材形成,在比地面f稍高的位置水平地延伸。脚踏板20的左右的边缘向下方折弯。脚踏板20是供被辅助者放置脚的部件。

32.管框架21是通过对金属制的管进行弯曲加工而形成的。左右一对管框架21安装于脚踏板20的下侧,向前方延伸。各管框架21的前部211在脚踏板20的前方向上方弯曲。在一对管框架21的前部211的前侧分别设有立起的板形状的组装框架22。

33.在左右一对组装框架22的上部分别设有摆动支撑座29。在一对组装框架22的下方分别设有前轮25。在管框架21的前部211的上端分别设有位置调整部281。位置调整部281是供辅助者等根据被辅助者的体格等调整膝盖抵触部件28的前后方向上的位置的手动调整机构。

34.膝盖抵触部件28位于脚踏板20的上方,是供被辅助者的膝盖抵接的部位。通过由膝盖抵触部件28确定膝盖的位置,被辅助者的起立动作和就座动作稳定化。膝盖抵触部件28由底板282、膝盖抵触主体283及两根支撑杆284等形成。底板282使用金属的板材以沿着左右方向延伸的方式形成,比垂直方向稍微前倾地配置。膝盖抵触主体283由能够弹性变形的聚氨酯泡沫等形成,安装于底板282的后侧。两根支撑杆284使用金属的棒材而形成,将底板282与左右的位置调整部281结合。

35.在脚踏板20的靠前的位置设有致动器支撑件23。在脚踏板20的靠前的下表面的左右两侧分别设有中轮26。在脚踏板20的后端部的下表面的左右两侧分别设有后轮27。中轮26及后轮27的直径小于前轮25的直径。前轮25、中轮26及后轮27具有转向功能。因此,辅助装置1不仅能够进行直行移动及回旋移动,还能够进行横向移动及原地回旋。此外,前轮25具备限制辅助装置1的移动的锁定功能。

36.如图1所示,从侧方观察时,臂部件3形成为在中途弯曲的形状。在臂部件3的靠下部的位置设有左右一对摆动轴31。一对摆动轴31分别以能够摆动的方式支撑于组装框架22的摆动支撑座29。为了限制臂部件3的摆动角度范围,省略图示的止动机构设于摆动支撑座29的附近。由此,臂部件3能够相对于基台2向上前方向及下后方向摆动。臂部件3在被辅助者的起立动作时向上前方向摆动(图1中的顺时针的摆动)。另外,臂部件3在被辅助者的就座动作时向后下方向摆动。

37.在臂部件3的内部收纳有省略图示的蓄电池及连杆机构。蓄电池成为致动器7及控制部的电源。在臂部件3的上部的后侧设有摆动支撑部(省略附图标记),在摆动支撑部设有摆动部件32。摆动部件32相对于臂部件3摆动。但是,在被辅助者与支撑部件6接触之前的初始状态下,摆动部件32被连杆机构限制而不摆动。另外,本技术的申请人在国际公开第2018/167856号中公开了连杆机构的详细的结构例。

38.摆动部件32在后侧具有底板33。底板33使用金属制或树脂制的刚性较大的板材而

形成。底板33在前表面具有手柄34。手柄34形成为大致四边形的框形状,向臂部件3的上方延伸。手柄34是供被辅助者把持的部位,并且也是为了使辅助装置1移动而供辅助者把持的部位。

39.支撑部件6设于底板33的后侧。支撑部件6构成为包含上身支撑部4及一对腋下支撑部5。上身支撑部4安装于底板33的后表面。上身支撑部4是由硬质缓冲部件41及软质缓冲部件42层叠而形成的。上身支撑部4支撑被辅助者的上半身,主要支撑从胸部到腹部一带。

40.一对腋下支撑部5安装于底板33的左右,配置于上身支撑部4的左右两侧。腋下支撑部5形成为呈钝角地弯曲的l字形状。腋下支撑部5的比弯曲部位靠上侧的立起的上部与被辅助者的肩抵接。腋下支撑部5的比弯曲部位靠下侧的倾斜的直线部进入被辅助者的腋下而支撑上半身。在被辅助者的起立动作时,腋下支撑部5起到抱起被辅助者的作用。关于腋下支撑部5的详细结构见后述。

41.致动器7是以基台2为基准使一对腋下支撑部5至少沿着上下方向移动的驱动部的一个实施方式。致动器7是伸缩的直动致动器,由主体部71、可动部72及电动机73等形成。主体部71是上下较长的粗径的圆筒状的部件,在上部具有开口部。主体部71的下端支撑于基台2的致动器支撑件23。可动部72是上下较长的细径的圆棒状的部件。可动部72的上端连接于臂部件3的连杆机构。可动部72的下部嵌入主体部71的开口部。

42.电动机73安装于主体部71的下部的前侧。电动机73通过控制部来切换控制电流的通电方向,驱动可动部72的伸长动作及收缩动作。由此,可动部72相对于主体部71进行伸缩动作。致动器7进行从最小长度伸长至预定的中途长度为止的第一伸长动作及从中途长度伸长至最大长度为止的第二伸长动作。

43.通过致动器7的第一伸长动作,支撑部件6经由连杆机构而被驱动,向上前方向摆动。通过致动器7的第二伸长动作,臂部件3经由连杆机构而被驱动,向上前方向摆动。这样,支撑部件6一边相对于基台2向上方移动,一边也向前方移动。由此,辅助装置1对被辅助者的起立动作进行辅助。另外,通过致动器7的收缩动作,支撑部件6一边向下方移动,一边也向后方移动。由此,辅助装置1对被辅助者的就座动作进行辅助。

44.省略图示的控制部由操作器及控制主体部等构成。操作器具有操作致动器7的上升按钮及下降按钮。操作器由辅助者操作。控制主体部是具有cpu并通过软件进行动作的计算机装置。控制主体部根据上升按钮及下降按钮的操作信息来控制在致动器7中流动的电流。由此,控制致动器7的动作和停止及伸长动作和收缩动作的切换。

45.2.腋下支撑部5的详细结构及作用

46.接着,参考图2~图4对腋下支撑部5的详细结构及作用进行说明。如图2及图3所示,腋下支撑部5由芯部件51、外周部件52、通常罩部件53及低摩擦罩部件54构成。芯部件51例如是通过将金属制或者硬质树脂制的圆棒或管弯曲成l字形状而形成的。芯部件51的比弯曲部位靠上侧的上部及比弯曲部位靠下侧的直线部与腋下支撑部5的上部及直线部对应。芯部件51具有能够支撑被辅助者的体重的充分的机械强度。

47.外周部件52使用能够弹性变形的缓冲材料,形成为覆盖芯部件51的至少下侧的直线部的外周的厚壁的筒形状。作为形成外周部件52的缓冲材料的材质,能够示例以乙丙橡胶为原料的海绵橡胶。由缓冲材料构成的外周部件52对于从被辅助者m作用的载荷而言容易压缩变形。外周部件52既可以被实施相对于芯部件51的粘接等约束,也可以被设为能够

相对于芯部件51在预定的角度范围内旋转。

48.通常罩部件53例如使用合成皮革来形成。通常罩部件53形成为覆盖外周部件52的外周的筒形状。通常罩部件53粘接于外周部件52,能够与外周部件52一起变形。通常罩部件53也可以覆盖芯部件51及外周部件52的下后侧的端面。

49.低摩擦罩部件54使用大致四边形的合成树脂制片、例如聚丙烯制片材而形成。如图3所示,低摩擦罩部件54从一对腋下支撑部5的上侧经由相对的内侧而延伸至下侧。低摩擦罩部件54被粘接或者被缝合配置于通常罩部件53的外表面。

50.根据上述的结构,低摩擦罩部件54与被辅助者的侧腹部接触。另外,通常罩部件53与被辅助者的至少腋下及上臂部接触。在此,通常罩部件53的表面与低摩擦罩部件54相比相对粗糙,具有相对较大的摩擦系数。相反,低摩擦罩部件54的表面相对光滑,具有相对较小的摩擦系数。因此,通常罩部件53构成与被辅助者的至少腋下及上臂部接触的通常表面部。另外,低摩擦罩部件54构成具有比通常表面部小的摩擦系数并与被辅助者的侧腹部接触的低摩擦表面部。

51.在图4所示的被辅助者h的起立动作的初始状态下,腋下支撑部5位于被辅助者h的腋下的下方的侧腹部与上臂部之间。当基于辅助装置1的起立动作的辅助开始时,腋下支撑部5一边向上方移动一边抱起被辅助者h。此时,腋下支撑部5一边与侧腹部接触一边上升,产生摩擦力f1。通过该摩擦力f1,外周部件52向低摩擦罩部件54下降的旋转方向r1(参照图3)扭转变形,也伴随有压缩变形。另外,在被辅助者h的侧腹部作用有上移的方向上的摩擦力f1。尽管如此,由于与侧腹部接触的是低摩擦罩部件54(低摩擦表面部),因此能够减轻产生的摩擦力f1。

52.另一方面,通常罩部件53以适度的面压及摩擦力与被辅助者h的腋下及上臂部接触,因此确保了抱起的力。因此,腋下支撑部5能够稳定地抱起被辅助者h。假设不使用通常罩部件53,而利用低摩擦罩部件54覆盖外周部件52的整周,则侧腹部和上臂部的滑动变得过大,存在有被辅助者h的姿势不稳定化的隐患。

53.根据第一实施方式的辅助装置1,腋下支撑部5的表面中的与被辅助者h的侧腹部接触的部分成为低摩擦罩部件54(低摩擦表面部)。因此,能够减轻由于摩擦力f1而产生的被辅助者h的疼痛。因此,能够提供实现了舒适的使用感的辅助装置1。

54.另外,通常罩部件53及低摩擦罩部件54的材质的组合不限定于上述例子,也可以是其它材质的组合。另外,低摩擦罩部件54也可以不是与通常罩部件53的外表面重叠地配置的两层结构,而是配置于在通常罩部件53形成的大致四边形的切口部的一层结构。此外,也可以省略通常罩部件53,在外周部件52的外表面的一部分直接粘接低摩擦罩部件54。在该情况下,低摩擦罩部件54的表面的摩擦系数被设定为比外周部件52的外表面的摩擦系数小。

55.3.第二实施方式的辅助装置1的腋下支撑部5a

56.接着,参考图5及图6,主要说明第二实施方式的辅助装置1与第一实施方式的不同点。在第二实施方式中,除了腋下支撑部5a以外的结构与第一实施方式相同。如图5所示,第二实施方式的腋下支撑部5a由芯部件51、中间部件55及外周部件52构成。

57.芯部件51使用金属制或者硬质树脂制的圆棒或管而形成。中间部件55使用比外周部件52硬质但是能够弹性变形的材质、例如偏硬的海绵橡胶,形成为覆盖芯部件51的外周

的厚壁的筒形状。外周部件52使用缓冲材料形成为覆盖中间部件55的外周中的上侧而不覆盖下侧的形状。另外,中间部件55可以由与外周部件52相同的材质形成,或者也可以与外周部件52一体地形成。另外,腋下支撑部5a的与侧腹部接触的内侧和外侧无需为对称构造。

58.在本第二实施方式中,中间部件55成为覆盖芯部件51并且能够弹性变形的外周部件52的一部分。由此,在比包含中间部件55的外周部件52的中心靠下方的位置配置芯部件51。另外,包含中间部件55的外周部件52的上侧的厚度d1比下侧的厚度d2大。此外,上侧的厚度d1被设定为比具有大致旋转对称截面的以往的腋下支撑部的厚度大。

59.在图6所示的被辅助者h的起立动作的中途状态下,基于被辅助者h的体重的载荷w1作用于腋下支撑部5a。作为其反作用力,由于腋下支撑部5a将被辅助者h的腋下抬起,因此被辅助者h在腋下感到压迫感。尽管如此,由于包含中间部件55的外周部件52的上侧的厚度d1较大,因此产生比以往大的变形而抑制压迫感。

60.根据第二实施方式的辅助装置1,使构成腋下支撑部5a的外周部件52的上侧的厚度d1比以往大,能够抑制上推腋下的压迫感的产生。因此,可减轻被辅助者h的疼痛。因此,能够提供实现了舒适的使用感的辅助装置1。

61.灵位,并非使包含中间部件55的外周部件52的厚度在整周上一律变大,而是增大上侧的厚度d1,减小下侧的厚度d2。由此,能够抑制腋下支撑部5a的大型化。此外,通过减小下侧的厚度d2,能够在腋下支撑部5a与地面f之间确保较大的空间,轮椅的进入变得容易。由此,被辅助者h能够容易地从轮椅向脚踏板20转移,使用舒适性提高。

62.另外,中间部件55能够由不发生弹性变形的实心的材质形成,而成为芯部件51的一部分。在该变形方式中,外周部件52覆盖包含中间部件55的芯部件51的上侧,不覆盖下侧。但是,外周部件52的上侧的厚度d3被设定为比以往的腋下支撑部的厚度大。

63.4.第三实施方式的辅助装置1

64.接着,参考图7~图9,主要说明第三实施方式的辅助装置1与第一实施方式及第二实施方式的不同点。第三实施方式的辅助装置1除了基台2、臂部件3、包含上身支撑部4及腋下支撑部5b的支撑部件6、致动器7、省略图示的控制部以外,还具备限制带81及调整带扣83。在图8中,省略了上身支撑部4及外周部件52的图示。

65.如图8所示,构成腋下支撑部5b的芯部件51在立起的前部的内侧具有安装板56。安装板56以极靠近底板33的后表面的方式配置。在安装板56的大致中央设定有预定位置57。预定位置57被底板33支撑为能够摆动。由此,一对芯部件51及腋下支撑部5b如箭头m1所示,能够以预定位置57为摆动中心向相互接近的方向摆动。另外,在安装板56的下缘的接近芯部件51的位置设定有限制位置58。

66.如图7及图8所示,在大致四边形的框形状的手柄34的上部的中央设定有定点位置82。限制带81连结一额腋下支撑部5b的限制位置58与另一个腋下支撑部5b的限制位置58,并且在定点位置82能够滑动地折返。限制带81能够在宽度方向上伸缩,但是不在长度方向上伸缩。另外,因为手柄34与腋下支撑部5b一体地移动及摆动,因此始终保持图7及图8所示的位置关系。

67.限制带81在张紧而产生了张力的状态下,限制左右的限制位置58,限制安装板56及芯部件51的摆动范围。由此,限制腋下支撑部5b的摆动范围。即,限制带81具有限制一对腋下支撑部5b相互接近时的最接近距离的功能。另外,限制带81在一对腋下支撑部5b相互

分离的方向上仅产生松弛,不具有限制功能。限制带81是限制一对腋下支撑部5b相互接近的方向上的摆动范围或者移动范围的限制机构的一个方式。

68.在限制带81的一个限制位置58与定点位置82之间插入有调整带扣83。调整带扣83具有调整限制带81的长度的功能。辅助者等根据被辅助者的体格,操作调整带扣83来调整限制带81的长度。调整带扣83是根据被辅助者的体格来调整限制机构(限制带81)所限制的摆动范围或者移动范围的调整部的一个方式。

69.在图9所示的被辅助者h的起立动作的初始状态下,腋下支撑部5b位于被辅助者h的腋下的下方的侧腹部与上臂部之间。此时,由于一对腋下支撑部5b从两侧夹紧被辅助者h的侧腹部,因此会产生压迫力f2。尽管如此,由于通过限制带81来限制一对腋下支撑部5b的最接近距离,因此能够减轻压迫力f2。

70.另外,在被辅助者h身形较小的情况下,辅助者等将限制带81调整得较长,将一对腋下支撑部5b的最接近距离设定得较小。另一方面,在被辅助者h身形较大的情况下,辅助者等将限制带81调整得较短,将一对腋下支撑部5b的最接近距离设定得较大。这样,通过调整限制带81的长度,能够使一对腋下支撑部5b的最接近距离适合于被辅助者h的体格,产生总是适当地减轻压迫力f2的效果。

71.根据第三实施方式的辅助装置1,可限制一对腋下支撑部5b相互接近时的最接近距离。因此,可抑制从两侧夹紧被辅助者h的侧腹部的压迫力f2,可减轻被辅助者h的疼痛。因此,能够提供实现了舒适的使用感的辅助装置1。

72.另外,也可以使用单独地连结左右的腋下支撑部5b的限制位置58和定点位置82的左右一对限制带。在该方式中,在一对限制带各自设置调整带扣83。另外,能够省略调整带扣83。此外,一对腋下支撑部5b也可以不摆动,而能够一边维持平行状态一边向相互接近或者分离的方向移动。在该方式中,取代限制带81的限制机构限制一对腋下支撑部5b相互接近的方向上的移动范围。

73.5.第四实施方式的辅助装置1

74.接着,参考图10,主要说明第四实施方式的辅助装置1与第一实施方式~第三实施方式的不同点。在图10中,省略了上身支撑部4及外周部件52的图示。第四实施方式的辅助装置1与第三实施方式相同地,芯部件51及腋下支撑部5b摆动,且具备与第三实施方式不同的限制机构及调整部。限制机构由一对限制销86和限制杆87构成。作为调整部,设有杆位置调整部88。

75.一对限制销86取代第三实施方式的限制位置58而设于靠左右的安装板56的下缘的接近芯部件51的位置。限制杆87架设于左右的安装板56的后表面,配置于比限制销86靠下侧处。在腋下支撑部5b及芯部件51向相互接近的方向m1摆动的中途,限制销86与限制杆87的上表面抵接,摆动被限制。

76.限制杆87的左右方向上的中央部分由杆位置调整部88支撑,能够沿着上下方向滑动移动。杆位置调整部88贯通底板33地设置。杆位置调整部88具有调整限制杆87的上下方向上的位置的功能。辅助者等从底板33的前侧操作杆位置调整部88,而如箭头m2所示那样能够调整限制杆87的上下方向上的位置。

77.具体而言,在被辅助者身形较小的情况下,辅助者等将限制杆87的位置调整得较低,将一对腋下支撑部5b的最接近距离设定得较小。另一方面,在被辅助者身形较大的情况

下,辅助者等将限制杆87的位置调整得较高,将一对腋下支撑部5b的最接近距离设定得较大。由此,与第三实施方式相同地,能够使一对腋下支撑部5b的最接近距离适合于被辅助者的体格,产生总是减轻压迫力的效果。

78.6.腋下支撑协助机构9

79.接着,参考图11对能够追加到第一实施方式~第四实施方式的辅助装置1中的腋下支撑协助机构9进行说明。腋下支撑协助机构9设于底板33的前表面或者后表面。如图11所示,腋下支撑协助机构9根据作用于一对腋下支撑部5b(5、5a)的向下的载荷w2而使一对腋下支撑部5b(5、5a)向相互接近的方向m3摆动或者移动。由此,在被辅助者倚靠于一对腋下支撑部5b(5、5a)时,一对腋下支撑部5b(5、5a)相互接近而可靠地支撑被辅助者。

80.本技术的申请人将能够应用于腋下支撑协助机构9的机构的一个例子在国际公开2015/011838号中命名为保持位置调整机构并进行公开。另外,在第三实施方式的辅助装置1中追加了腋下支撑协助机构9的实施方式下,具有抑制被辅助者的姿势的左右的不平衡的作用。详细而言,在被辅助者倚靠于一个腋下支撑部5b时,该腋下支撑部5b摆动,但是限制带81张紧而产生张力。由此,一个腋下支撑部5b的摆动范围被限制,与另一个腋下支撑部5b的不平衡被抑制。其结果是,辅助装置1能够抑制被辅助者的姿势的左右的不平衡。

81.7.实施方式的变形及应用

82.另外,能够将第一实施方式和第二实施方式组合来实施。另外,第一实施方式及第二实施方式能够与第三实施方式或者第四实施方式组合。换言之,第一实施方式及第二实施方式的辅助装置1也可以具备第三实施方式或者第四实施方式所记载的限制机构及调整部。除此以外,第一实施方式~第四实施方式能够进行各种变形和应用。

83.附图标记说明

84.1、辅助装置;2、基台;20、脚踏板;21、管框架;22、组装框架;3、臂部件;33、底板;34、手柄;4、上身支撑部;5、5a、5b、腋下支撑部;51、芯部件;52、外周部件;53、通常罩部件;54、低摩擦罩部件;55、中间部件;56、安装板;57、预定位置;58、限制位置;6、支撑部件;7、致动器;81、限制带;82、定点位置;83、调整带扣;86、限制销;87、限制杆;88、杆位置调整部;9、腋下支撑协助机构。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1