一种纳米纤维血管支架、制备方法及其应用

1.本发明涉及医药器械技术领域。更具体地,涉及一种纳米纤维血管支架、制备方法及其应用。

背景技术:

2.心血管疾病泛指由于高脂血症、血液黏稠、动脉粥样硬化、高血压等所导致的心脏、大脑及全身组织发生缺血性或出血性疾病,心血管疾病成为危害人类健康的第一大杀手,而血管移植是治疗该疾病的重要方法。尽管大口径血管在临床上已经得到较成熟的应用,然而小口径血管却常常因植入后再狭窄、形成血栓和内膜增生等问题导致通畅率下降甚至完全堵塞。因此,提高和保证小口径血管移植后的通畅率是实现其应用的首要问题。

3.人体的凝血系统分为凝血因子系统和血小板系统,两者在血栓形成过程中均发挥重要作用。既往的血管支架多采用抗凝血因子药物修饰,以期望达到防止血栓形成的效果。然而血小板系统在血栓发生的机制上也产生重要影响,尤其是很多早期血栓和急性血栓。因此,设计一种具有既抗凝血因子,又抗血小板功能的血管支架,有望防止支架植入后的血栓形成,有助于提高血管的通畅率。

4.例如,肝素是一种常见高活性凝血酶抑制剂,能有效抑制凝血因子,还能抑制血管平滑肌细胞的过渡增殖,降低血管内膜增生的风险。阿司匹林(asa)作为一种长效环氧化酶(cox-1)抑制剂,低剂量即可抑制血小板聚集,是临床上应用最广泛的抗血小板药物。除此之外,asa还能通过一氧化氮-环磷酸鸟苷(no-cgmp)途径保护内皮细胞免受氧化损伤,对维持血管内膜功能、促进内膜化有一定作用。

5.因此,设计一种同时负载有抗凝血分子药物和抗血小板药物的新型血管支架,对于防止血栓形成和内膜增生具有重要意义。

技术实现要素:

6.本发明的一个目的在于提供一种纳米纤维血管支架,该纳米纤维血管支架同时负载有抗凝血分子药物和抗血小板药物,赋予支架双重抗凝血效应。

7.本发明的第二个目的在于提供一种上述纳米纤维血管支架的制备方法,采用该方法制备的纳米纤维血管支架有望拥有明显的抗凝效果。

8.本发明的第三个目的在于提供一种纳米纤维血管支架在制备抗血栓产品中的应用。

9.为达到上述第一个目的,本发明采用下述技术方案:

10.本发明提供一种纳米纤维血管支架,其特征在于,包括壳层、核层、接枝于壳层的抗凝血分子药物以及负载在核层和/或壳层的抗血小板药物。

11.本发明提供的一种纳米纤维血管支架,同时负载有抗凝药物和抗血小板药物,赋予了支架双重抗凝血效应,进一步有效防止支架植入后的血栓形成,提高血管的通畅率。

12.进一步,所述壳层材料为明胶,所述核层材料为聚己内酯。

13.进一步,壳层中,所述抗血小板药物的负载量为壳层材料质量的5%~15%,核层中,所述抗血小板药物的负载量为核层材料质量的5%~15%,所述抗凝血分子药物与抗血小板药物的质量比为0.15~0.3:1。

14.进一步,所述抗凝血分子药物为肝素类药物。

15.所述肝素类药物在两种或两种以上的肝素类药物组合时,应注意药物与药物之间的相互作用,只要组合的药物不产生对人体不利的作用即可应用。

16.本领域技术人员可以理解的是,当选用两种或以上的抗血小板药物时,可以根据分子结构特征选择负载在壳层还是核层中,例如分子相互作用强的药物可以选择负载在壳层中,以保证其能有效释放,而分子相互作用弱的药物,可以选择负载在核层中,以防止其在短时间内大量释放。

17.进一步,所述肝素类药物为肝素钠或肝素钙中的一种或多种。

18.进一步,所述肝素钠为依诺肝素钠或达肝素钠中的一种或两种。

19.进一步,所述肝素钙为那屈肝素钙。

20.进一步,所述抗血小板药物为阿司匹林、氯吡格雷、噻氯匹定或双嘧达莫中的一种或多种。

21.所述抗血小板药物在两种或两种以上的抗血小板药物组合时,应注意药物与药物之间的相互作用,只要组合的药物不产生对人体不利的作用即可应用。

22.根据具体的实施方式,本发明优选的抗血小板药物为阿司匹林和/或氯吡格雷。阿司匹林经济实惠,廉价易得,是临床上最常用的抗血小板药物,并且阿司匹林还有利于保护内皮细胞免受损伤,而氯吡格雷通常和阿司匹林联合,用于防止经冠状动脉介入治疗术后的患者病情复发。

23.为达到上述第二个目的,本发明采用下述技术方案:

24.本发明提供一种如上述的纳米纤维血管支架的制备方法,包括如下制备步骤:

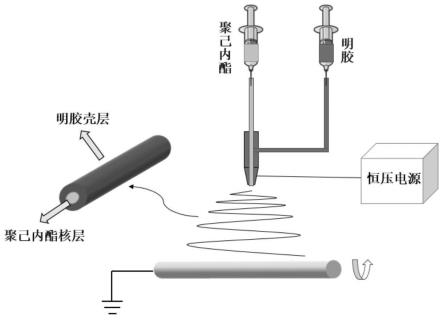

25.(1)将抗血小板药物加入到聚己内酯纺丝液中,或将抗血小板药物加入到明胶纺丝液中,进行同轴静电纺丝,得到核层或壳层负载抗血小板药物的纳米纤维血管支架;或者,

26.将抗血小板药物同时加入到聚己内酯纺丝液和明胶纺丝液中,进行同轴静电纺丝,得到核层和壳层均负载抗血小板药物的纳米纤维血管支架;

27.优选的,聚己内酯纺丝液中聚己内酯的质量百分浓度为8%~12%;明胶纺丝液中明胶的质量百分浓度为8%~12%;

28.(2)将负载抗血小板药物的纳米纤维血管支架从静电纺丝设备的模具上剥离,然后进行交联和氨基化处理,得氨基化血管支架;

29.(3)将抗凝血分子药物、1-乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳酰二亚胺盐酸盐、n-羟基丁二酰亚胺加入到2-吗啉乙磺酸溶液中,超声溶解,活化,得抗凝血分子药物溶液;

30.(4)将氨基化血管支架浸泡在抗凝血分子药物溶液一段时间后取出,水洗,冷冻干燥后即得。

31.本发明运用同轴静电纺丝技术快速得到一种具有核壳结构的纳米纤维血管支架,通过物理吸附的方式将抗血小板药物负载于血管支架上,通过化学接枝的方式将将抗凝药物与血管支架相结合,最终得到具有双重抗凝血效应的纳米纤维血管支架,这样可以发挥

两种药物的协同药效,即赋予血管支架具有抗凝和抗血小板两种功能,有效防止血管支架植入后血栓形成。

32.在本发明中,制备聚己内酯纺丝液和明胶纺丝液的溶剂均选用三氟乙醇;其中,聚己内酯纺丝液中聚己内酯的质量百分浓度为8%~12%;明胶纺丝液中明胶的质量百分浓度为8%~12%。

33.进一步,所述步骤(2)中,所述聚己内酯纺丝液的注射速率为0.4ml h-1

,所述明胶纺丝液的注射速率为0.7ml h-1

。

34.在本技术的具体实施方式中,可选地静电纺丝条件为:所述针屏距为10~20cm,静电纺丝的工作电压为15~20kv,金属棒转动速率为100~200r/min,纺丝时间为8~12h。

35.进一步,所述步骤(3)中交联为戊二醛蒸汽交联,蒸汽交联时间为1h~2h,所述氨基化处理是将支架浸泡于含己二胺的异丙醇溶液中,所述己二胺的异丙醇溶液的浓度为0.43mol l-1

,所述氨基化处理的温度为35~40℃,氨基化处理的时间为1~3h。

36.根据本技术的具体实施方式,选用含量为25%的戊二醛溶液作为交联体系,交联结束后需除去残留在支架上的戊二醛,以免影响后续操作,一般可以采用真空下自然挥发的方式除去残留在支架上的戊二醛。

37.进一步,所述步骤(4)中2-吗啉乙磺酸溶液中1-乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳酰二亚胺盐酸盐的浓度为25mm,n-羟基丁二酰亚胺的浓度为10mm。

38.进一步,所述活化温度为37℃,活化时间为15~30min。

39.进一步,所述步骤(5)浸泡温度37℃,浸泡时间10~12h,冷冻干燥时间为24~36h。

40.为达到上述第三个目的,本发明采用下述技术方案:

41.本发明提供一种纳米纤维血管支架在制备抗血栓产品中的应用。

42.本发明的有益效果如下:

43.本发明提供的纳米纤维血管支架,包括壳层、核层、接枝于壳层的抗凝血分子药物以及负载在核层和/或壳层的抗血小板药物,所述壳层材料选用的明胶生物相容性好,增强了支架的生物活性,减少支架的异物反应。并且本发明采用同轴静电纺丝方法和化学接枝的方法制备得到了含抗凝药物和抗血小板药物的血管支架,负载的抗血小板药物具有抗血小板聚集的作用,接枝的抗凝药物具有抗凝血因子的作用,赋予支架双重抗凝血效应,进而有望防止支架植入后的血栓形成,有助于提高血管的通畅率。

附图说明

44.下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细的说明。

45.图1示出本发明纳米纤维血管支架的制备图。

46.图2示出本发明细胞毒性实验对比图。

47.图3示出本发明纳米纤维血管支架上肝素负载量统计图。

具体实施方式

48.为了更清楚地说明本发明,下面结合优选实施例和附图对本发明做进一步的说明。附图中相似的部件以相同的附图标记进行表示。本领域技术人员应当理解,下面所具体描述的内容是说明性的而非限制性的,不应以此限制本发明的保护范围。

49.在本发明中,所有原料如无特殊说明均可以商购获得。

50.实施例1

51.本发明采用明胶和聚己内酯为血管支架材料,利用同轴静电纺丝方法制备以明胶为壳层、聚己内酯为核层的纳米纤维血管支架,并在明胶层上共价接枝抗凝血分子药物肝素钠(购于阿拉丁试剂),聚己内酯层中负载抗血小板药物阿司匹林,具体制备方法如下:

52.(1)向三氟乙醇中加入明胶,制备10%w/v明胶纺丝液;将100mg阿司匹林、1g聚己内酯和10ml三氟乙醇混合,得聚己内酯纺丝液;

53.(2)将明胶纺丝液和聚己内酯纺丝液分别加入到静电纺丝装置的两个注射泵中,以聚己内酯纺丝液作为核层,以明胶纺丝液作为壳层,进行同轴静电纺丝,同轴静电纺丝得条件为电压为15kv,针屏距为15cm,相对湿度50

±

5%,金属棒转速为100r/min,聚己内酯纺丝液注射速率为0.4ml h-1

,明胶纺丝液注射速率为0.7ml h-1

,得到负载阿司匹林的纳米纤维血管支架;

54.(3)将纺丝好的纳米纤维血管支架从金属棒上剥离,得初始血管支架,然后放入含有25%戊二醛溶液的密闭茶色干燥器内进行蒸汽交联2h,而后取出放在通风橱内以除去残留的戊二醛,得交联血管支架;将交联血管支架浸泡在0.43mol l-1

己二胺的异丙醇溶液,37℃保持1h,随后取出用去离子水洗三次,得氨基化血管支架;

55.(4)将肝素钠加入到2-吗啉乙磺酸中配制成浓度为1mg/ml肝素钠溶液,然后加入1-乙基-(3-二甲基氨基丙基)碳酰二亚胺盐酸盐和n-羟基丁二酰亚胺,使其浓度分别为25mm和10mm,超声1min使其充分溶解,于37℃下活化15min,得活化的肝素钠溶液;

56.(5)将氨基化血管支架浸泡在活化的肝素钠溶液中,于37℃轻轻震荡,保持12h,取出后用去离子水洗三次,冷冻干燥后得同时负载肝素钠和阿司匹林的明胶/聚己内酯的纳米纤维血管支架。

57.实施例2

58.实验方案参照实施例1,仅将阿司匹林的负载量改为聚己内酯质量的5%,其他参数参照实施例1。

59.实施例3

60.实验方案参照实施例1,仅将阿司匹林的负载量改为聚己内酯质量的15%,其他参数参照实施例1。

61.实施例4

62.实验方案参照实施例1,仅将步骤(1)的明胶纺丝液中加入氯吡格雷,加入量为明胶质量的10%,配制成含氯吡格雷的明胶纺丝液,其他参数参照实施例1。

63.实验例1

64.将实施例1~3中不同阿司匹林添加量的纳米纤维血管支架进行细胞毒性实验测试,方法如下:细胞按照20000/孔的密度种植在待测的支架上,而后经过1、3、5天的培养后,用含有10%wst-8的细胞培养基,37℃孵育2h,而后在用酶标仪于450nm处测试吸光度。阿司匹林添加量为5%、10%和15%的记为实验组,不含阿司匹林的记为对照组,所得结果见图2。从图2中不难发现,添加阿司匹林后,细胞毒性减低,细胞数量增多,当阿司匹林添加量为10%时,细胞数量最多,如再增加阿司匹林,细胞数量又会下降。

65.实验例2

66.将实施例1~3进行膜上肝素负载量的测定实验,采用甲苯胺蓝法,具体方法如下:用0.04wt.%甲苯胺蓝溶液(0.01m hcl,0.2wt.%nacl)浸泡血管支架,37℃下低速震荡保持4h,随后将血管支架取出,用pbs润洗三次,后用5ml乙醇/氢氧化钠混合溶液(4:1,v/v)浸泡,待血管支架完全褪色后,取上层溶液于540nm处测定吸光度,根据事先制定的标准曲线定量,所得结果见图3。由图3可知,单位质量血管支架上的肝素负载量均在5~7mg/g之间,因此asa的添加并不会对肝素接枝产生影响。据此结果,也可知血管支架上含有的肝素与阿司匹林的质量比为0.15~0.3:1。

67.显然,本发明的上述实施例仅仅是为清楚地说明本发明所作的举例,而并非是对本发明的实施方式的限定,对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动,这里无法对所有的实施方式予以穷举,凡是属于本发明的技术方案所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明的保护范围之列。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1