一种77GHz毫米波雷达的人员无感心率监测系统的制作方法

一种77ghz毫米波雷达的人员无感心率监测系统

技术领域

1.本发明涉及一种基于自主研发77ghz毫米波雷达的人员无感心率监测系统,应用于老人监护、医疗健康等领域,利用最新的77ghz毫米波雷达技术,实现对其覆盖范围内的人员进行心率监测,人员无需佩戴任何设备,实现无感监护,为医疗健康、智慧养老等应用提供创新的解决方案,也进一步推动人员室内监护的智能化、信息化的管理水平和工作效率。

背景技术:

2.毫米波雷达传感器定位于“安全、智能、感知、识别”,主要应用在汽车电子、无人驾驶、智慧感知、智慧安防、军事保障等应用领域,提供从芯片到系统应用集成的毫米波雷达传感器完整解决方案及相关产品服务,实现人、车辆、动物和设备的检测、跟踪,重点聚焦在76-81ghz频段或后续更高频段毫米波雷达在智能感知产业的应用,并依托其产品应用技术积累牵引积极布局其他行业。

3.室内毫米波雷达传感器采用微型化设计,支持组网化部署,可探测和跟踪生物体征活动,特别适合养老机构、空巢老人家庭、医疗机构需要连续远程监护老人或病患健康状况的场景,通过最新的毫米波生物雷达技术,可以避免使用摄像头方案带来的隐私问题,可以覆盖室内任何隐私区域。

技术实现要素:

4.本发明的目的在于提供一种基于自主研发77ghz毫米波雷达的人员无感心率监测系统,为医疗健康、智慧养老等应用提供创新的解决方案,也进一步推动人员室内监护的智能化、信息化的管理水平和工作效率。

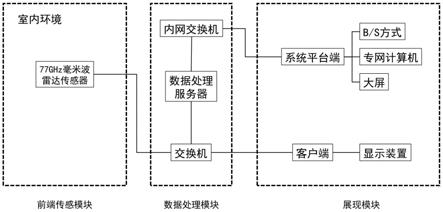

5.本发明的技术方案是,一种基于自主研发77ghz毫米波雷达的人员无感心率监测系统,包括:前端传感模块,其通过布设于室内的自主研发的77ghz毫米波雷达传感器设备获取覆盖范围内的人员探测回波数据,传输探测回波数据到相关数据处理设备;数据处理模块,其处理前端传感设备输入的人员探测回波数据,完成数据识别、数据汇总、分析和处理,并传输处理后的心率监测数据到相关展示设备;展现模块,其获取所述数据处理模块的心率监测数据,其提供所述系统使用操作的入口,包括系统平台端和客户端,可以通过b/s方式、专网计算机进行系统数据管理和展示。

6.进一步地,所述前端传感模块包括:通过布设于室内的自主研发的77ghz毫米波雷达传感器设备获取覆盖范围内的人员探测回波数据,传输探测回波数据到相关数据处理设备;数据线缆,其用于连接所述77ghz毫米波雷达传感器,通过总线方式连接到数据处理模块。

7.进一步地,所述数据处理模块包括:交换机,其作为中心交换设备设置在前端传感模块和数据处理模块之间,为所述两模块间提供电信号交换通道;内网交换机,其设置在所述交换机与客户端之间,为客户端提供专用电信号交换通道;数据处理服务器,其作为集中

管理设备,完成数据识别、数据汇总、分析和处理,对雷达传感数据进行分析,完成人员无感心率监测数据输出;网线,其用于所述各设备间的连接。

8.进一步地,所述展现模块包括:系统平台端,其通过b/s方式或专网计算机,提供所述系统使用操作的入口,进行整体心率监测数据的管理和展示;客户端,提供所述系统的心率监测数据展示,通过现场显示屏或接口向现场提供无感心率监测数据展示信息。

9.进一步地,所述系统采用私有云部署方式,

10.私有云和所述前端传感模块设备节点之间通过局域网通信,在数据处理模块部署数据处理服务器后,通过分批次接入各场地的设备到所述数据处理服务器。

11.进一步地,通过所述交换机实现多个77ghz毫米波雷达传感器的组网化部署。

12.进一步地,所述内网交换机提供专网通信,通过所述内网交换机实现多个房间的人员无感心率监测系统与平台管理端的连接通信。

13.进一步地,所述监测系统基于以太网通信与can总线通信,支持毫米波雷达中间处理结果与最终检测结果两种数据的高效打包与传输的数据协议。

14.进一步地,所述监测系统安装部署于养老机构、空巢老人家庭、医疗机构的房间内。

15.进一步地,将77ghz毫米波雷达传感器安装在床垫内、床架上,或者安装在卫生间、卧室、客厅的墙壁或天花板上。

16.与现有技术相比,本发明的技术效果在于,本发明的基于自主研发77ghz毫米波雷达的人员无感心率监测系统,应用于老人监护、医疗健康等领域,利用最新的77ghz毫米波雷达技术,实现对其覆盖范围内的人员进行心率监测,人员无需佩戴任何设备,实现无感监护,为医疗健康、智慧养老等应用提供创新的解决方案,也进一步推动人员室内监护的智能化、信息化的管理水平和工作效率。

17.尤其,本发明基于自主研发的77ghz毫米波雷达传感器,其用于探测障碍物的高频电子扫描传感器,通过发射与接收电磁波来探测物体并实现感知,毫米波雷达可以识别心脏跳动时在体表产生的心动冲击波,更能识别呼吸时胸部的起伏以及肢体的活动,通过算法可以在不接触的情况下实现连续动态监测。

18.尤其,对进入检测区的人员体征进行主动探测,改变传统的被动检测方式,雷达波可以穿透空气、衣服、被褥、床垫等低密度介质,可根据环境情况将其安装在床垫内、床架上,也可安装在卫生间、卧室、客厅的墙壁或天花板上。

19.尤其,室内毫米波雷达传感器采用微型化设计,支持组网化部署,通过最新的毫米波雷达技术,可探测和跟踪生物体征活动,特别适合养老机构、空巢老人家庭、医疗机构需要连续远程监护老人或病患健康状况的场景。

20.尤其,其最大的优点是不涉及隐私泄露,没有让人不安的镜头设计,更重要的是雷达的数据信息完全匿名,符合相关隐私法规要求,可以避免使用摄像头方案带来的隐私问题,应用于更多不适合部署摄像头的场景,如个人房间、甚至卫生间、休息区等高度敏感的场所,可以覆盖室内任何隐私区域。

21.尤其,系统基于以太网通信与can总线通信,支持毫米波雷达中间处理结果与最终检测结果两种数据的高效打包与传输的数据协议。

22.尤其,异构数据协议适配技术,由于本系统基于多系统、多协议的传感器和设备,

因此在系统之间会产生不同格式、协议的数据与指令,通过协议转换,将这些指令数据适配成通用的协议标准,实现数据的互联互通,既保证了外部系统与测控系统的唯一对接入口,也降低了指令与数据传输的复杂性,提高了系统的可实现性。

附图说明

23.图1为本发明基于自主研发77ghz毫米波雷达的人员无感心率监测系统的功能框图;

24.图2为本发明基于自主研发77ghz毫米波雷达的人员无感心率监测系统通过专网方式集中进行平台管理展示的功能框图。

具体实施方式

25.下面结合附图,对本发明上述的和另外的技术特征和优点作更详细的说明。

26.下面参照附图来描述本发明的优选实施方式。本领域技术人员应当理解的是,这些实施方式仅仅用于解释本发明的技术原理,并非旨在限制本发明的保护范围。

27.实施例1

28.请参阅图1,其为本发明基于自主研发77ghz毫米波雷达的人员无感心率监测系统的功能框图,本实施例的管理系统包括:前端传感模块,其通过布设于室内的自主研发的77ghz毫米波雷达传感器设备获取覆盖范围内的人员探测回波数据,传输探测回波数据到相关数据处理设备;数据处理模块,其处理前端传感设备输入的人员探测回波数据,完成数据识别、数据汇总、分析和处理,并传输处理后的心率监测数据到相关展示设备;展现模块,其获取所述数据处理模块的心率监测数据,其提供所述系统使用操作的入口,包括系统平台端和客户端,可以通过b/s方式、专网计算机进行系统数据管理和展示。

29.管理端和识别端均采用物理机,本发明系统采用私有云部署方式,私有云和所述前端传感模块设备节点之间通过局域网通信,在数据处理模块部署所述服务器后,可通过分批次接入各场地的设备到所述服务器,实现水平扩展,最终实现统一部署、统一管理。

30.具体而言,所述77ghz毫米波雷达用于探测人员回波数据。所述交换机和所述内网交换机用于各设备间连接通信,其中所述内网交换机可以为用户提供专网进行通信。所述数据处理服务器作为集中数据管理设备,提供设备管理、数据管理、记录查询等功能,对雷达传感数据进行分析,进行实时的主动探测,通过数据汇总、处理和分析,将结果通过所述交换机反馈到所述客户端的显示装置进行展示,同时通过所述内网交换机将传感数据反馈到所述系统平台端,可以通过b/s方式、专网计算机和大屏进行数据管理和展示。

31.请参阅图2,其为本发明基于自主研发77ghz毫米波雷达的人员无感心率监测系统通过专网方式集中进行平台管理展示的功能框图。其中通过所述交换机可以实现多个77ghz毫米波雷达传感器的组网化部署,内网交换机可以提供专网通信,通过所述内网交换机实现多个房间的人员无感心率监测系统与平台管理端的连接通信,实现系统扩展,最终实现统一部署、统一管理。

32.本实施例中,通过所述交换机实现多个77ghz毫米波雷达传感器的组网化部署。

33.本实施例中,所述内网交换机提供专网通信,通过所述内网交换机实现多个房间的人员无感心率监测系统与平台管理端的连接通信。

34.本实施例中,所述监测系统基于以太网通信与can总线通信,支持毫米波雷达中间处理结果与最终检测结果两种数据的高效打包与传输的数据协议。

35.本实施例中,所述监测系统安装部署于养老机构、空巢老人家庭、医疗机构的房间内。

36.本实施例中,将77ghz毫米波雷达传感器安装在床垫内、床架上,或者安装在卫生间、卧室、客厅的墙壁或天花板上。

37.本发明应用于老人监护、医疗健康等领域,实现对其覆盖范围内的人员进行心率监测,人员无需佩戴任何设备,实现无感监护,为医疗健康、智慧养老等应用提供创新的解决方案,也进一步推动人员室内监护的智能化、信息化的管理水平和工作效率。

38.上述所述仅为本发明的优选具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本领域的技术人员根据本发明所揭露的技术范围内,可以对相关技术特征进行等同的变化或替换,这些更改或替换之后的技术方案都将落入本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1