一种智能型无接触皮肤压力损伤诊断仪的制作方法

1.本实用新型涉及医疗设备的技术领域,特别是涉及一种智能型无接触皮肤压力损伤诊断仪。

背景技术:

2.皮肤压力损伤诊断仪是应用于医院住院患者和家庭长期卧床患者,及外科烧伤患者皮肤管理、准确评估监测、辅助分级、筛选高危患者,判断发生危险因素,采取相应的预防措施,合理使用护理资源,提高压疮及外科损伤皮肤(烧伤等)等护理治疗过程中的有效性和护理质量;现有的皮肤压力损伤诊断仪是固定安装在支架上的,对患者受损部位进行扫描时,需对患者进行过多翻身,易对患者造成二次伤害。

技术实现要素:

3.为解决上述技术问题,本实用新型提供一种方便对病床上的病人从多角度进行扫描,无需对病人进行过多翻动,避免对病人的二次伤害,方便对皮肤压力损伤诊断仪进行移动,增加皮肤压力损伤诊断仪使用便携性,提高实用性的智能型无接触皮肤压力损伤诊断仪。

4.本实用新型的一种智能型无接触皮肤压力损伤诊断仪,包括底盘、安装座、套管、伸缩杆、调节扣、第一转动杆、第一转动销、第二转动杆、第二转动销、转动座、皮肤压力损伤诊断仪、控制面板和移动机构,所述安装座固定安装在底盘上,所述套管安装在安装座上,所述伸缩杆与套管滑动连接,所述调节扣安装在套管上并与伸缩杆连接,所述调节扣对伸缩杆起限位作用,所述第一转动杆通过第一转动销安装在伸缩杆上并相对转动,所述第二转动杆通过第二转动销安装在第一转动杆上并相对转动,所述转动座安装在第二转动杆上并相对转动,所述皮肤压力损伤诊断仪固定安装在转动座上,所述控制面板安装在伸缩杆上并与皮肤压力损伤诊断仪电连接,所述移动机构安装在底盘上,所述移动机构用于皮肤压力损伤诊断仪的移动。

5.本实用新型的一种智能型无接触皮肤压力损伤诊断仪,所述移动机构包括脚轮安装座、转动架、脚轮和减震机构,所述脚轮安装座固定安装在底盘上,所述转动架安装在脚轮安装座上并相对转动,所述脚轮安装在转动架上并相对转动,所述减震机构安装在脚轮安装座上。

6.本实用新型的一种智能型无接触皮肤压力损伤诊断仪,所述减震机构包括安装立柱、弹簧和螺母,所述安装立柱安装在转动架上并相对转动,所述弹簧套装在安装立柱上并与脚轮安装座连接,所述螺母螺装在安装立柱上。

7.本实用新型的一种智能型无接触皮肤压力损伤诊断仪,还包括第一把手,所述第一把手安装在第二转动杆上。

8.本实用新型的一种智能型无接触皮肤压力损伤诊断仪,还包括锁片,所述锁片安装在脚轮安装座上。

9.本实用新型的一种智能型无接触皮肤压力损伤诊断仪,还包括推手,所述推手安装在伸缩杆上。

10.本实用新型的一种智能型无接触皮肤压力损伤诊断仪,还包括第二把手,所述第二把手固定安装在皮肤压力损伤诊断仪上。

11.本实用新型的一种智能型无接触皮肤压力损伤诊断仪,所述安装座和套管之间的连接方式采用螺纹连接。

12.本实用新型的一种智能型无接触皮肤压力损伤诊断仪,所述底盘、安装座、套管、伸缩杆和第一转动杆的表面做防锈喷漆处理。

13.与现有技术相比本实用新型的有益效果为:伸缩杆与套管滑动连接,方便对皮肤压力损伤诊断仪的高度进行调节,设置调节扣,调节扣对伸缩杆起固定作用,通过第一转动杆与伸缩杆转动连接和第二转动杆与第一转动杆转动连接,方便对病床上的病人从多角度进行扫描,无需对病人进行过多翻动,避免对病人的二次伤害,皮肤压力损伤诊断仪通过转动座与第一转动杆转动连接,皮肤压力损伤诊断仪对患者受损部位进行扫描,皮肤压力损伤诊断仪采用激光红外技术自动绘图,交互式投影软件分析皮肤受损部位和范围,并进行拍照存档,方便对病人受损部位进行扫描,采用非接触式机身避免感染,设置移动机构,方便对皮肤压力损伤诊断仪进行移动,增加皮肤压力损伤诊断仪使用便携性,提高实用性。

附图说明

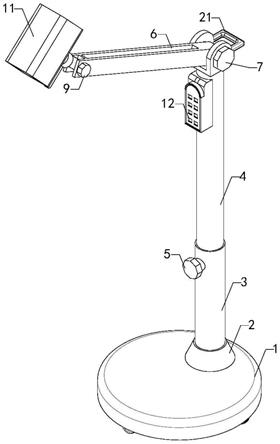

14.图1是本实用新型的结构示意图;

15.图2是本实用新型的前视结构示意图;

16.图3是本实用新型的右视结构示意图;

17.图4是本实用新型的a的局部放大结构示意图;

18.图5是本实用新型的b的局部放大结构示意图;

19.附图中标记:1、底盘;2、安装座;3、套管;4、伸缩杆;5、调节扣;6、第一转动杆;7、第一转动销;8、第二转动杆;9、第二转动销;10、转动座;11、皮肤压力损伤诊断仪;12、控制面板;13、脚轮安装座;14、转动架;15、脚轮;16、安装立柱;17、弹簧;18、螺母;19、第一把手;20、锁片;21、推手;22、第二把手。

具体实施方式

20.下面结合附图和实施例,对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型,但不用来限制本实用新型的范围。

21.如图1至图5所示,本实用新型的一种智能型无接触皮肤压力损伤诊断仪,包括底盘1、安装座2、套管3、伸缩杆4、调节扣5、第一转动杆6、第一转动销7、第二转动杆8、第二转动销9、转动座10、皮肤压力损伤诊断仪11、控制面板12和移动机构,安装座2固定安装在底盘1上,套管3安装在安装座2上,伸缩杆4与套管3滑动连接,调节扣5安装在套管3上并与伸缩杆4连接,调节扣5对伸缩杆4起限位作用,第一转动杆6通过第一转动销7安装在伸缩杆4上并相对转动,第二转动杆8通过第二转动销9安装在第一转动杆6上并相对转动,转动座10安装在第二转动杆8上并相对转动,皮肤压力损伤诊断仪11固定安装在转动座10上,控制面板12安装在伸缩杆4上并与皮肤压力损伤诊断仪11电连接,移动机构安装在底盘1上,移动

机构用于皮肤压力损伤诊断仪的移动;伸缩杆4与套管3滑动连接,方便对皮肤压力损伤诊断仪的高度进行调节,设置调节扣5,调节扣5对伸缩杆4起固定作用,通过第一转动杆6与伸缩杆4转动连接和第二转动杆8与第一转动杆6转动连接,方便对病床上的病人从多角度进行扫描,无需对病人进行过多翻动,避免对病人的二次伤害,皮肤压力损伤诊断仪11通过转动座10与第一转动杆6转动连接,皮肤压力损伤诊断仪11对患者受损部位进行扫描,皮肤压力损伤诊断仪11采用激光红外技术自动绘图,交互式投影软件分析皮肤受损部位和范围,并进行拍照存档,方便对病人受损部位进行扫描,采用非接触式机身避免感染,设置移动机构,方便对皮肤压力损伤诊断仪进行移动,增加皮肤压力损伤诊断仪使用便携性,提高实用性。

22.作为上述实施例的优选,移动机构包括脚轮安装座13、转动架14、脚轮15和减震机构,脚轮安装座13固定安装在底盘1上,转动架14安装在脚轮安装座13上并相对转动,脚轮15安装在转动架14上并相对转动,减震机构安装在脚轮安装座13上;通过以上设置,方便对皮肤压力损伤诊断仪进行移动,增加皮肤压力损伤诊断仪使用便携性,减震机构在皮肤压力损伤诊断仪移动过程中起减震作用,增加皮肤压力损伤诊断仪的移动效果,提高实用性。

23.作为上述实施例的优选,减震机构包括安装立柱16、弹簧17和螺母18,安装立柱16安装在转动架14上并相对转动,弹簧17套装在安装立柱16上并与脚轮安装座13连接,螺母18螺装在安装立柱16上;通过以上设置,皮肤压力损伤诊断仪移动过程中弹簧17起减震作用,增加皮肤压力损伤诊断仪的移动效果,提高实用性。

24.作为上述实施例的优选,还包括第一把手19,第一把手19安装在第二转动杆8上;通过以上设置,方便通过第一把手19对第二转动杆8和第一转动杆6转动的角度进行调节,增加皮肤压力损伤诊断仪的扫描效果,提高实用性。

25.作为上述实施例的优选,还包括锁片20,锁片20安装在脚轮安装座13上;通过以上设置,锁片20对脚轮15起固定作用,增加皮肤压力损伤诊断仪的移动效果,提高实用性。

26.作为上述实施例的优选,还包括推手21,推手21安装在伸缩杆4上;通过以上设置,方便通过推手21对皮肤压力损伤诊断仪进行推动,增加皮肤压力损伤诊断仪的移动效果,增加便利性,提高实用性。

27.作为上述实施例的优选,还包括第二把手22,第二把手22固定安装在皮肤压力损伤诊断仪11上;通过以上设置,便于通过第二把手22调节皮肤压力损伤诊断仪11的角度,方便对患者受损部位进行扫描,增加皮肤压力损伤诊断仪的使用效果,提高实用性。

28.作为上述实施例的优选,所述安装座2和套管3之间的连接方式采用螺纹连接;通过以上设置,方便套管3的安装与拆卸,增加便利性,提高实用性。

29.作为上述实施例的优选,所述底盘1、安装座2、套管3、伸缩杆4和第一转动杆6的表面做防锈喷漆处理;通过以上设置,增加皮肤压力损伤诊断仪的使用寿命,提高实用性。

30.本实用新型的一种智能型无接触皮肤压力损伤诊断仪,其在工作时,伸缩杆4与套管3滑动连接,方便对皮肤压力损伤诊断仪的高度进行调节,设置调节扣5,调节扣5对伸缩杆4起固定作用,通过第一转动杆6与伸缩杆4转动连接和第二转动杆8与第一转动杆6转动连接,方便对病床上的病人从多角度进行扫描,无需对病人进行过多翻动,避免对病人的二次伤害,皮肤压力损伤诊断仪11通过转动座10与第一转动杆6转动连接,皮肤压力损伤诊断仪11对患者受损部位进行扫描,皮肤压力损伤诊断仪11采用激光红外技术自动绘图,交互

式投影软件分析皮肤受损部位和范围,并进行拍照存档,方便对病人受损部位进行扫描,设置移动机构,方便对皮肤压力损伤诊断仪进行移动,增加皮肤压力损伤诊断仪使用便携性。

31.本实用新型的一种智能型无接触皮肤压力损伤诊断仪,其安装方式、连接方式或设置方式均为常见机械方式,只要能够达成其有益效果的均可进行实施;本实用新型的一种智能型无接触皮肤压力损伤诊断仪的皮肤压力损伤诊断仪11和控制面板12为市面上采购,本行业内技术人员只需按照其附带的使用说明书进行安装和操作即可。

32.以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,这些改进和变型也应视为本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1