一种临床护理用可穿戴式给药装置

1.本实用新型涉及医疗器械领域,尤其涉及一种临床护理用可穿戴式给药装置。

背景技术:

2.疼痛科病人在硬膜外置管手术后,需要在颈椎、胸椎或腰椎的硬膜外给予镇痛药。一般借助电子输注泵长时间持续给药,此处所说的长时间通常持续2周左右,全天24小时不间断输入。该泵通常配有250ml容积的储液腔,致使其重量较大,但为了夜间也不中断注射,病人有时需要携带两套相同设备,互为备份。所以目前临床护理迫切需要便于携带、不影响病人作息、可长时间持续工作的电子输注泵装置。

3.公开号为cn212574235u的专利公开了一种胸外科患者术后出行衣,包括无袖上衣,无袖上衣的前侧中部开口通过拉链连接,无袖上衣的前侧左下部可拆卸连接有镇痛泵安置袋,无袖上衣的前侧右下部设有若干个口袋,镇痛泵安置袋和口袋的外表面设有挂钩,无袖上衣对应镇痛泵安装袋和口袋的上方分别设有布线部,布线部包括多个水平分布的布线卡扣,各个布线卡扣由两个半圆环弧形方向相反设置。卧床时能够镇痛泵安置袋挂在床边,利于收纳,避免了对患者的压伤;出行时将镇痛泵安置袋挂在无袖上衣上,胃肠减压球和纵隔引流球放置到口袋内,输液袋、胸腔引流瓶和尿袋挂在挂钩上,连接管缠绕在多个布线卡扣上,外界对连接管的作用力经多个布线卡扣被削弱,有效避免连接管脱落。

4.公开号为cn206391365u的专利公开了一种穿戴式微针给药装置,包括微针给药机构以及用于穿戴微针给药机构的穿戴机构;穿戴机构为手环、手链、手套,其中任意一种,微针给药机构包括微针、微型电机、微型泵、储药池、给药圈以及电源,微型电机与微针相连接,提供微针作用于皮肤的作用力;微型泵与储药池相连,用于输送药液;给药圈与皮肤相接触保持持续的给药;电源用于供电给微型电机、微型泵。本实用新型通过手环、手链、手套的方式,使微针给药机构固定在一个部位上给药,使用起来简单方便;给药剂量不受微针尺寸的限制,拓展了微针促渗应用的范围;智能给药设计,能够实现持续性给药。

5.公开号为cn212547832u的专利公开了一种镇痛泵便携臂包,镇痛泵包括储液瓶、输液管及控制阀,所述输液管将所述储液瓶及所述控制阀依次连通,且镇痛泵便携臂包包括包体、收纳袋、固定组件及收纳机构,所述包体用于收容所述储液瓶;所述收纳袋设置于所述包体前侧以收纳所述控制阀;所述固定组件设置于所述包体上且位于所述收纳袋两侧,用以将所述包体固定于使用者臂部;所述收纳机构固定于所述包体外壁且位于所述收纳袋下方,其中,当所述储液瓶收容于所述包体内时,所述输液管自所述包体底部伸出,且卷绕固定于所述收纳机构上并与所述控制阀相连接。从而使得患者在病床上需要翻身或起身移动时,镇痛泵可以随身体移动或携带,避免了拉扯针头,安全性更高。

6.本实用新型对现有技术进行改进,设计一种便于携带、不影响病人作息、可长时间持续工作的临床护理用可穿戴式给药装置。

7.此外,一方面由于对本领域技术人员的理解存在差异;另一方面由于发明人做出本实用新型时研究了大量文献和专利,但篇幅所限并未详细罗列所有的细节与内容,然而

这绝非本实用新型不具备这些现有技术的特征,相反本实用新型已经具备现有技术的所有特征,而且申请人保留在背景技术中增加相关现有技术之权利。

技术实现要素:

8.针对现有技术之不足,本实用新型提供一种临床护理用可穿戴式给药装置,至少包括输注系统和底带,所述输注系统按照能够将药品从输送组件经过阀门后输送至注射组件的方式设置,其中,所述阀门通过导管与所述输送组件以及所述注射组件连接,所述底带设置有所述阀门和至少两个能够容纳所述输送组件的容纳袋,所述底带连接有至少两条固定带,所述固定带上设置有约束孔,所述约束孔按照能够容纳连接所述注射组件和所述阀门的所述导管的方式设置。

9.根据一种优选实施方式,所述容纳袋包括第一容纳袋和第二容纳袋,所述输送组件包括第一输送组件和第二输送组件,放置在第一容纳袋中的第一输送组件通过第一导管连接至阀门再通过第三导管连接至注射组件构成第一输注系统,放置在第二容纳袋中的第二输送组件通过第二导管连接至阀门再通过第三导管连接至注射组件构成第二输注系统。

10.根据一种优选实施方式,所述第一输送组件和第二输送组件结构相同,所述第一输送组件至少包括输注泵、药室和输送管,所述输送管与第一导管连接,所述输注泵能够将所述药室中的药品泵浦至输送管进而输送至第一导管。

11.根据一种优选实施方式,所述阀门分别与第一导管、第二导管和第三导管连接,同一时间,阀门只导通所述第一导管和所述第三导管或导通所述第二导管和所述第三导管。

12.根据一种优选实施方式,所述固定带上设置有至少两个约束孔,所述约束孔间存在间隔。

13.根据一种优选实施方式,所述注射组件至少包括给药端口、注射管和无菌敷料,其中,所述给药端口设置与所述无菌敷料内部,所述注射管的第一端与给药端口连接,所述注射管的第二端延伸出所述无菌敷料与第三导管连接。

14.根据一种优选实施方式,在所述约束孔设置于所述固定带的第一端面,位于所述固定带中部远离边缘的位置。

15.根据一种优选实施方式,所述两条固定带按照在患者使用所述给药装置的情况下,位于前胸位置的固定带并行,位于后背位置的固定带交错的方式设置。

16.根据一种优选实施方式,所述阀门位于所述底带中部,所述阀门与所述底带固定连接。

17.根据一种优选实施方式,所述第一容纳袋和第二容纳袋设置在所述阀门两侧。

18.本实用新型提供的一种临床护理用可穿戴式给药装置,至少具有以下一项或多项优势:

19.(1)本实用新型,在患者需要长时间给药的情况下,通过两套输注系统的配置方式实现了全天24小时不间断给药;

20.(2)本实用新型,在患者躺卧的情况下,通过将输送组件设置在底带上的方式,避免给药装置对患者的腰椎颈椎增加负荷;

21.(3)本实用新型通过设置约束孔的方式引导给药管路,避免由于患者的牵拉导致管路脱出;

22.(4)本实用新型通过微针给药,并且将注射微针设置在无菌敷料内部的方式保证无菌环境,降低患者伤口感染风险。

附图说明

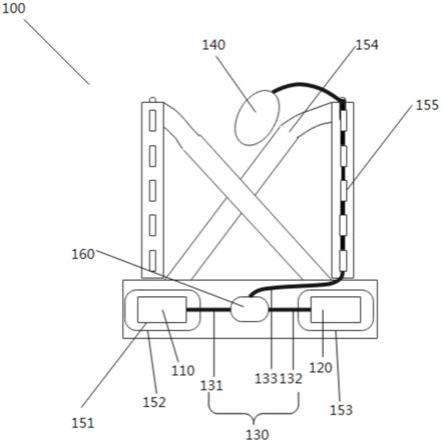

23.图1是本实用新型的一种优选的临床护理用可穿戴式给药装置示意图;

24.图2是本实用新型的一种优选实施方式的固定带示意图;

25.图3是本实用新型的一种优选实施方式的输送组件示意图;

26.图4是本实用新型的一种优选实施方式的注射组件示意图;

27.图5是本实用新型的一种优选实施方式的约束孔示意图。

28.附图标记列表

29.100:给药装置

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

110:第一输送组件

ꢀꢀꢀꢀꢀ

111:输注泵

30.112:药室

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

113:输送管

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

120:第二输送组件

31.130:导管

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

131:第一导管

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

132:第二导管

32.133:第三导管

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

140:注射组件

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

141:给药端口

33.142:注射管

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

143:无菌敷料

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

151:底带

34.152:第一容纳袋

ꢀꢀꢀꢀ

153:第二容纳袋

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

154:固定带

35.155:约束孔

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

160:阀门

具体实施方式

36.下面结合附图进行详细说明。

37.在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

38.如图1所示,本实用新型提供一种临床护理用可穿戴式给药装置100。至少包括输注系统和底带151。输注系统按照能够将药品从输送组件经过阀门160后输送至注射组件140的方式设置。阀门160通过导管130与输送组件以及注射组件140连接。底带151设置有阀门160和至少两个能够容纳输送组件的容纳袋。底带151连接有至少两条固定带154。固定带154上设置有约束孔155。约束孔155按照能够容纳连接注射组件140和阀门160的导管130的方式设置。

39.优选地,容纳袋包括第一容纳袋152和第二容纳袋153。输送组件包括第一输送组件110和第二输送组件120。放置在第一容纳袋152中的第一输送组件110通过第一导管131连接至阀门160再通过第三导管133连接至注射组件140构成第一输注系统。放置在第二容纳袋153中的第二输送组件120通过第二导管132连接至阀门160再通过第三导管133连接至注射组件140构成第二输注系统。

40.优选地,阀门160分别与第一导管131、第二导管132和第三导管133连接。同一时间,阀门160只导通第一导管131和第三导管133或导通第二导管132和第三导管133。

41.优选地,阀门160位于底带151中部,阀门160与底带151固定连接。优选地,第一容

纳袋152和第二容纳袋153设置在阀门160两侧。优选地,固定带154上设置有至少两个约束孔155,约束孔155间存在间隔。优选地,在约束孔155设置于固定带154的第一端面,位于固定带154中部远离边缘的位置。

42.参见图2,图2是本实用新型的一种优选实施方式的固定带示意图。优选地,两条固定带154按照在患者使用给药装置100的情况下,位于前胸位置的固定带154并行,位于后背位置的固定带154交错的方式设置。

43.优选地,底带151设置于人体的胸腹部。优选地,第一容纳袋152和第二容纳袋153设置在底带151的两端。第一容纳袋152和第二容纳袋153在放入第一输送组件110和第二输送组件120后,在患者侧卧的情况下,输送组件位于患者腹部位置,不会使患者产生不适感。优选地,给药装置100通过固定带154固定在患者身上。固定带154的一端与底带151的第一边缘连接。固定带154的第二端经患者的肩部与背部后与底带151的第二边缘连接。优选地,固定带154与底带151可拆卸连接。优选地,连接方式可以是通过卡扣连接。优选地,两条固定带154在患者背部相互交错。优选地,给药装置100通过固定带154缠绕的方式以类似挂件的形式设置在患者身上。患者在使用本实用新型提供的给药装置100的情况下,不会影响患者平躺、侧卧和翻身。优选地,固定带154采用柔软布料制作。固定带154按照能够根据患者体型调整自身长度使得所述给药装置固定在患者身上的方式进行设置。优选地,固定带154设置有长度调节机构,从而能够根据患者体型调整固定带的长度。优选地,长度调节机构可以是目字扣。

44.参见图3,图3是本实用新型的一种优选实施方式的输送组件示意图。第一输送组件110至少包括输注泵111、药室112和输送管113。第一输送组件110中的输送管113与第一导管131连接。第一输送组件110中的输注泵111能够将药室112中的药品泵浦至输送管113进而输送至第一导管131。优选地,第一输送组件110和第二输送组件120结构相同。第二输送组件110至少包括输注泵111、药室112和输送管113。第二输送组件120中的输送管113与第二导管132连接。第二输送组件120中的输注泵111能够将药室112中的药品泵浦至输送管113进而输送至第二导管132。

45.优选地,输送组件由输注泵111、药室112和输送管113共同构成一个整体。优选地,第一输送组件110中的输送管113与第一导管131连接可拆卸连接。优选地,第二输送组件120中的输送管113与第二导管132连接可拆卸连接。优选地,输注泵111配置有电源和控制按钮。优选地,使用者能够通过控制按钮设置输注泵111的工作方式。优选地,输注泵111至少包括定时给药和持续给药两种工作模式。优选地,定时给药工作模式是指输注泵111每间隔一段时间便将一定量的药品从药室112中泵浦至输送管113中。优选地,持续给药模式是指是指输注泵111在一段时间便将一定量的药品从药室112中持续泵浦至输送管113中。前述时间与药量由医务人员确定。

46.参见图4,图4是本实用新型的一种优选实施方式的注射组件示意图。优选地,注射组件140至少包括给药端口141、注射管142和无菌敷料143。给药端口141设置与无菌敷料143内部。注射管142的第一端与给药端口141连接。注射管142的第二端延伸出无菌敷料143与第三导管133连接。

47.优选地,在患者使用本实用新型提供的给药装置的情况下,患者能够通过阀门160导通第一导管131和第三导管133,同时封闭第二导管132,使得第一输注系统工作。在第一

输注系统的药物耗尽的情况下,患者能够通过阀门160导通第二导管132和第三导管133,同时封闭第一导管131,使得第二输注系统工作,实现不间断给药。在第一输注系统的药物耗尽并且已启用第二输注系统的情况下,患者能够更换第一输注系统中的第一输送组件110。在第二输注系统的药物耗尽的情况下,患者能够通过阀门160导通第一导管131和第三导管133,同时封闭第二导管132,使得第一输注系统工作,实现不间断给药。在第二输注系统的药物耗尽并且已启用第一输注系统的情况下,患者能够更换第二输注系统中的第二输送组件120。

48.固定带154上设置有多个存在间隔的约束孔155。优选地,约束孔155沿固定带154轴向设置。优选地,两个约束孔155的间隔相同。优选地,约束孔155在固定带154上均匀分布。优选地,第三导管133的第一端连接阀门160。第三导管133的第二端穿过多个设置再固定带151上的约束孔155后从距离患者伤口处最近的约束孔155出伸出,然后与伤口处的组设组件140连接。

49.为了便于理解,将本实用新型的一种临床护理用可穿戴式给药装置的工作原理进行说明。

50.本实用新型的一种临床护理用可穿戴式给药装置,该给药装置采用胸挂式设计,将两套输送组件放置于患者胸腹部,通过固定带将给药装置保持在人体上;通过阀门控制注射组件的工作,实现持续给药;通过设置在固定带上的约束孔实现对导管的引导和约束;输送组件为一体式设计便于更换;两套输送组件结合导管与阀门构成两套输注系统,两套输注系统轮替工作实现不间断工作;给药端口设置在无菌敷料内部,保证了注射组件的无菌环境。

51.需要注意的是,上述具体实施例是示例性的,本领域技术人员可以在本发明公开内容的启发下想出各种解决方案,而这些解决方案也都属于本发明的公开范围并落入本发明的保护范围之内。本领域技术人员应该明白,本发明说明书及其附图均为说明性而并非构成对权利要求的限制。本发明的保护范围由权利要求及其等同物限定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1