一种椎间融合器

1.本实用新型涉及骨科植入物技术领域,特别是指一种椎间融合器。

背景技术:

2.颈椎部位的退行性病变和损伤性疾病导致颈椎失去稳定性、维持椎间高度的功能丧失,甚至由于对神经或神经根损伤,进而影响肢体的正常功能。颈椎间盘切除术及神经减压后的内固定融合术是常用的手术治疗方法。椎间融合器则是颈椎固定融合术的常用植入物,其可以重建颈椎的椎间高度,维持颈椎的生理曲线,从而重建颈椎的稳定性。

3.临床上常规的椎间融合器多为不可吸收的聚醚醚酮(peek)或钛合金材质,但是前者存在成骨能力差、生物惰性、不可吸收等缺点,导致融合效果差;后者由于高模量导致应力遮挡效应易引发骨吸收、假关节等不良反应;而采用可吸收复合材料制备的椎间融合器相对于上述的椎间融合器具有优异的力学性能、成骨能力、可吸收且无影像学干扰等优势,更适合临床需求。

4.发明人在研究过程中发现,现有的可吸收椎间融合器主要沿用传统融合器的设计结构,采用较大的植骨窗、融合孔等设计,融合器整体刚性低,新生骨附着能力差,稳定性差,无法满足临床需求。

技术实现要素:

5.本实用新型要解决的技术问题是提供一种整体刚性高,新生骨附着能力好的椎间融合器。

6.为解决上述技术问题,本实用新型提供技术方案如下:

7.一种椎间融合器,包括融合器主体,所述融合器主体具有竖向的植骨窗,所述植骨窗内设有竖向的环形分隔部,所述植骨窗内围绕所述环形分隔部设有至少两个竖向的加强板。

8.进一步的,所述加强板的数量为至少3个且均匀分布。

9.进一步的,所述融合器主体的上表面和/或下表面设有竖向且沿所述融合器主体长度方向延伸的片状固定齿。

10.进一步的,所述片状固定齿的数量为3个,其中一个位于所述融合器主体的前端中部,另外两个分别位于所述融合器主体的后端两侧。

11.进一步的,所述片状固定齿与融合器主体为一体成型加工。

12.进一步的,所述融合器主体的上表面和/或下表面设有凸齿。

13.进一步的,所述融合器主体的后端设有一对夹持槽,所述一对夹持槽的夹持角向与人体矢状面之间的夹角为15-25度。

14.进一步的,所述融合器主体为可吸收材料,和/或,所述融合器主体采用注塑成型、模压成型、3d打印成型或机加工成型。

15.进一步的,所述融合器主体的两侧内部设有显影标识,所述显影标识为可吸收材

料。

16.进一步的,所述显影标识为镁或镁合金材料。

17.本实用新型具有以下有益效果:

18.本实用新型的椎间融合器,植骨窗内设有竖向的环形分隔部,植骨窗内围绕环形分隔部设有至少两个竖向的加强板,这样一方面环形分隔部和加强板共同形成植骨窗内的加强结构,另一方面可将植骨窗划分为多个小植骨窗,使新生骨与融合器的接触面显著增加,相比于现有技术,融合器整体刚性高,新生骨附着能力好,成骨能力好,进而提高融合强度,增加椎体的稳定性。

附图说明

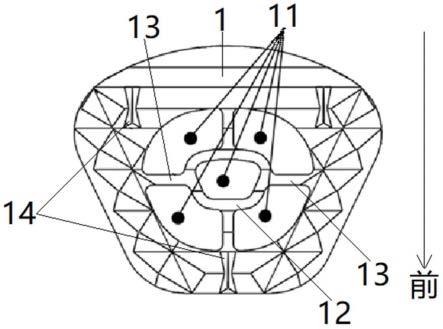

19.图1为本实用新型的椎间融合器的整体结构示意图,其中(a)为正视图,(b)为侧视图,(c)为立体图;

20.图2为本实用新型的椎间融合器的剖视图;

21.图3为本实用新型的椎间融合器中显影标识的结构示意图。

具体实施方式

22.为使本实用新型要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例进行详细描述。

23.本实用新型提供一种椎间融合器,如图1-3所示,包括融合器主体1,融合器主体1具有竖向的植骨窗11,植骨窗11内设有竖向的环形分隔部12,植骨窗11内围绕环形分隔部12设有至少两个竖向的加强板13,即环形分隔部12的外表面与植骨窗11的内表面之间设有加强板13以起连接固定作用。

24.本实用新型的椎间融合器,植骨窗内设有竖向的环形分隔部,植骨窗内围绕环形分隔部设有至少两个竖向的加强板,这样一方面环形分隔部和加强板共同形成植骨窗内的加强结构,另一方面可将植骨窗划分为多个小植骨窗,使新生骨与融合器的接触面显著增加,相比于现有技术,融合器整体刚性高,新生骨附着能力好,成骨能力好,进而提高融合强度,增加椎体的稳定性。本实用新型适用于脊柱的椎间融合固定,尤其是颈椎的椎间融合固定。

25.为进一步提高融合器的整体刚性,加强板13的数量优选为至少3个且均匀分布。图中所示实施例中,加强板13的数量为4个,此时加强板13与环形分隔部12形成十字与圆环交叉的几何图形,以将植骨窗11划分为4个扇环形和1个圆环形共5个小植骨窗。其中环形分割部12和加强板13可以与融合器主体1一同注塑成型。

26.为防止融合器产生横向移位,提高融合器的稳定性,融合器主体1的上表面和/或下表面可以设有竖向且沿融合器主体1长度方向延伸的片状固定齿14。图中所示实施例中,融合器主体1的上表面和下表面均设有片状固定齿14且上下对称分布。进一步的,片状固定齿14的数量优选为3个,其中一个位于融合器主体1的前端(图1中(a)箭头所示方向)中部,另外两个分别位于融合器主体1的后端两侧,这样片状固定齿14呈三角位置排布,使融合器的稳定性更好。为提高融合器整体强度,片状固定齿14与融合器主体1优选为一体成型加工。

27.为增加融合器的牢固性,融合器主体1的上表面和/或下表面可以设有凸齿,凸齿还可以向融合器主体的1后端方向倾斜,以便于融合器植入。片状固定齿14和凸齿可以与融合器主体1一同注塑成型。

28.发明人在研究过程中发现,现有的椎间融合器的持取角度多为垂直方向(沿融合器前后方向),术中需要剥离较多颈前组织。为解决该问题,如图2所示,本实用新型中融合器主体1的后端可以设有一对夹持槽16,一对夹持槽16的夹持角向(图2中黑色箭头所示方向)与人体矢状面(也即融合器主体1的中心线m)之间的夹角α为15-25度,这样可以一定程度避开颈前组织,减少术中软组织损伤。

29.为提高融合器的力学性能和成骨能力,增加颈椎稳定性,融合器主体1优选采用高强度可吸收复合材料制备。为方便制备融合器,融合器主体1可以采用注塑成型、模压成型、3d打印成型或机加工成型等。

30.继续如图2所示,融合器主体1的两侧内部可以设有显影标识17,显影标识17为可吸收材料,这样可便于术后观测融合器的位置以及融合情况,且显影标识17不会残留在患者体内,无迁移的风险。显影标识17可以采用可吸收镁或其合金材料,其形状可以为针、片、椭圆珠子等。显影标识17可以注塑于融合器主体1的侧壁内且呈对称排布。

31.本实用新型的使用过程可以参考如下:

32.使用时,使用持取器械夹持融合器主体1后端的一对夹持槽16,调整持取器械使持取器械的轴线与人体矢状面的夹角为15-25度后,将融合器主体1植入椎间盘内,再通过持取器械调整融合器的位置,拆除持取器械,将融合器留于椎间盘内,完成融合器的植入;术后融合器的位置以及融合情况可根据显影标识17的ct显影进行判断。

33.以上所述是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型所述原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1