一种自缓释免疫佐剂混悬液及其制备方法和应用与流程

1.本发明涉及肿瘤放疗治疗的增敏剂领域,尤其涉及一种自缓释免疫佐剂混悬液及其制备方法和应用。

背景技术:

2.化疗、放疗、微波热消融疗法是有效的恶性肿瘤治疗方法,在临床肿瘤治疗中已经发挥了巨大的作用,已经广泛用于肝癌、肺癌、肾癌等常见肿瘤。放射治疗(简称放疗)是基于射线的外照射放疗在临床被广泛使用,但这是一种局部治疗方案,只能对局部的肿瘤进行照射,远端转移肿瘤不能得到有效照射(如远端隐匿的肿瘤)。临床中广泛使用的外照射放疗是利用射线(如x射线)对肿瘤部位进行局部定点照射,从而实现杀伤肿瘤细胞的目标,对于未发生远端转移的肿瘤甚至有机会实现治愈。然而,当肿瘤发生远端转移时,利用局部治疗很难覆盖人体内所有的肿瘤细胞,特别是转移肿瘤细胞,这些“漏网之鱼”有可能在远端生长出新的肿瘤转移灶。

3.在放射治疗临床应用中发现,对于少部分患者有可能产生“远端效应”,即对肿瘤的局部治疗有时也会抑制远端未被照射的肿瘤的生长。这种放疗诱导的“远端效应”近年来引起了研究者们的极大兴趣。研究表明,“远端效应”的机制在于诱导肿瘤细胞的免疫原性细胞死亡,暴露肿瘤相关抗原,从而激活针对肿瘤的免疫反应,并进一步通过肿瘤特异性cd8+t细胞对远端肿瘤的浸润来实现对远端肿瘤的免疫抑制。尽管诱导的“远端效应”具有重要的临床价值,但是这一效应的个体化差异非常大,对于临床中的大部分患者放疗诱导的“远端效应”并不十分显著。其中的重要原因,是诱导肿瘤细胞免疫原性细胞死亡后产生的肿瘤细胞“尸体”中的肿瘤相关抗原本身的免疫原性并不总是很强,不能作为有效的“肿瘤疫苗”,多数时候难以激活足够有效的抗肿瘤免疫反应。

4.现代医学技术中,疫苗往往由抗原和佐剂两个部分组成。其中佐剂的作用是通过刺激免疫细胞,数量级地放大抗原产生的免疫反应。因此,如能在肿瘤的治疗之前在瘤内局部注射免疫佐剂,再对肿瘤进行治疗,有望通过佐剂的免疫刺激效应从而显著性放大放疗后产生的肿瘤相关抗原的免疫原性,如招募抗原呈递细胞到肿瘤残留物部位来识别、吞噬和呈递肿瘤抗原,从而在体产生内源性的“肿瘤疫苗”,获得强有力的抗肿瘤免疫反应,实现对远端肿瘤的更有效抑制。咪喹莫特现阶段的成熟剂型为乳膏制剂,常通过涂抹的方式作用于表皮病变部位,临床治疗尖锐湿疣等局部病毒感染导致的疾病,也有在临床试验中在被用于皮肤浅表肿瘤治疗的尝试。

5.临床放疗大都是多次分剂量照射,需要使注射的免疫刺激剂在肿瘤内具有比较长时间的滞留和缓释,在肿瘤内的长时间滞留和缓释性能对于增敏放疗的应用而言至关重要。目前大部分水溶性免疫佐剂本身存在的问题是很容易通过血液循环而被清除,不能够长期滞留在作用部位以实现长效刺激;而脂溶性免疫佐剂的分散性差,很难直接使用。怎样恰当的设计免疫刺激剂,并设计可操作的生产制造方法,以及药物产品的灭菌和储存长期稳定性,都是难题,例如在球磨法工艺制备微纳颗粒时,会产生陶瓷颗粒残留在产物中,从

而带来注射风险,这种杂质在普通的微纳材料制备加工中问题不大,但是用于人体注射则存在较大风险,这些成药阶段的问题无法被解决导致很多实验药物无法真正的走向临床的应用。

技术实现要素:

6.本发明提供一种自缓释免疫佐剂混悬液,提供一种能够在原位分散效果好的,且能够实现自缓释以辅助化疗、放疗或热疗产生免疫记忆,激活人体免疫特性的免疫佐剂新剂型,降低癌症转移及复发概率的抗癌药物组合物,在有效杀灭原位肿瘤的同时还可以通过免疫反应抑制、降低远端转移肿瘤的生长和肿瘤复发的概率。

7.为解决相关技术问题,本发明提供了如下方案:

8.一种自缓释免疫佐剂混悬液,由脂溶性免疫佐剂和表面活性剂组成,余量为分散剂,所述表面活性剂包覆所述脂溶性免疫佐剂形成微米级颗粒,并分散在所述分散剂中形成混悬液。

9.进一步的,所述分散剂为水或生理盐水。

10.进一步的,所述脂溶性免疫佐剂包括咪喹莫特(r837)、雷西莫特(r848)或吡喃葡糖苷脂质a(mpla)中的至少一种。

11.进一步的,所述表面活性剂的疏水结构部分含不少于20个的氧丙烯基单元;具体包括泊洛沙姆188(p188),泊洛沙姆237,泊洛沙姆338,泊洛沙姆407。

12.并列可选地,所述表面活性剂的疏水结构部分含总数不少于15个碳原子的一条或多条碳氢链;具体包括倍半油酸山梨坦,大豆磷脂,单硬脂酸甘油酯,聚山梨酯40,聚山梨酯60,聚山梨酯65,聚山梨酯80,聚山梨酯85,硬脂山梨坦(司盘60),硬脂酸盐,维生素e聚琥珀酸乙二醇酯,聚氧乙烯烷基醚,硬脂酸聚氧乙烯酯,硬脂酸聚烃氧(40)酯,蔗糖硬脂酸酯,聚氧乙烯蓖麻油衍生物,聚西托醇1000,或卵磷脂中的至少一种。

13.进一步的,所述自缓释免疫佐剂混悬液为粒径为0.5-5微米的复合颗粒,所述表面活性剂包覆所述脂溶性免疫佐剂。优选的,所述自缓释免疫佐剂混悬液的粒径为1-2微米。

14.进一步的可选的,所述表面活性剂可以为两种亲水亲油平衡值(hlb值)不同的表面活性剂的混合。两种不同亲水亲油平衡值的表面活性剂可以在复合颗粒进入瘤体后,hlb值较大的表面活性剂首先溶解,从而包覆在脂溶性免疫佐剂微米颗粒的表面形成一些开口或者微小的缺陷区域,从而使内层咪喹莫特微米颗粒的表面积逐步变化,有效成分逐步释放,更可根据不同瘤体及人体的实际需要,通过表面活性剂的配比关系调配更加个性化的药剂方案。

15.本发明提供了一种自缓释免疫佐剂混悬液的制备方法,其特征在于包括如下步骤:

16.s1:将脂溶性免疫佐剂通过气流粉碎工艺形成初级粉体;

17.s2:向s1步骤获得的初级粉体中加入表面活性剂的水溶液,进行高压均质工艺处理,处理结束后取出匀浆;

18.或s2’:向s1步骤获得的初级粉体中加入表面活性剂的水溶液,进行高剪切工艺处理,处理结束后取出匀浆;

19.s3:灭菌处理。

20.进一步的,所述步骤s1中所述的表面活性剂的水溶液中,包含两种亲水亲油平衡值不同表面活性剂。

21.优选的,所述步骤s1中所述的表面活性剂的水溶液浓度为6-30mg/ml。

22.进一步的,所述步骤s3中所述灭菌处理为条件为105℃~150℃的湿热处理10-15分钟。

23.本发明还提供一种自缓释免疫佐剂组合物,包括第一组合物和第二组合物;所述第一组合物由脂溶性免疫佐剂和表面活性剂组成,余量为分散剂,所述表面活性剂包覆所述脂溶性免疫佐剂形成微米级颗粒,并分散在所述分散剂中形成混悬液;所述第二组合物包括易溶性海藻酸盐、保护填充剂和ph调节剂,形成的冻干粉。

24.第二组合物可进一步优化所述第一组合物的缓释特性。

25.进一步的,所述分散剂为水或生理盐水。

26.进一步的,所述脂溶性免疫佐剂包括咪喹莫特(r837)、雷西莫特(r848)或吡喃葡糖苷脂质a(mpla)中的至少一种。

27.进一步的,所述表面活性剂的疏水结构部分含不少于20个的氧丙烯单元,包括泊洛沙姆188,泊洛沙姆237,泊洛沙姆338,泊洛沙姆407;或者含总数不少于15个碳原子的一条或多条碳氢链,包括倍半油酸山梨坦,大豆磷脂,单硬脂酸甘油酯,聚山梨酯40,聚山梨酯60,聚山梨酯65,聚山梨酯80,聚山梨酯85,硬脂山梨坦(司盘60),硬脂酸盐,维生素e聚琥珀酸乙二醇酯,聚氧乙烯烷基醚,硬脂酸聚氧乙烯酯,硬脂酸聚烃氧(40)酯,蔗糖硬脂酸酯,聚氧乙烯蓖麻油衍生物,聚西托醇1000或卵磷脂中的至少一种。

28.本发明还提供了所述自缓释免疫佐剂混悬液在制备放疗增敏剂中的应用。

29.本发明还提供了所述自缓释免疫佐剂混悬液在制备化疗增敏剂中的应用。

30.本发明还提供了所述自缓释免疫佐剂混悬液在制备热疗增敏剂中的应用。

31.采用本发明的技术方案,会具有如下的有益技术效果:

32.本发明的自缓释免疫佐剂混悬液是脂溶性免疫佐剂的微米级颗粒构成的混悬液,表面活性剂包覆在所述脂溶性免疫佐剂表面,与免疫佐剂的盐酸盐或者其他的水溶性免疫佐剂分子(如cpg、polyic等)相比,本制剂局部注射后不需要其他的缓释辅助剂,即可以在瘤内滞留且缓慢释放,形成自缓释效果,免疫刺激效应稳定而持久。由于临床放疗大都是多次分剂量照射(如一周照射5次),需要使注射的免疫刺激剂在肿瘤内具有比较长时间的滞留和缓释,可以有效增强诱导的免疫原性细胞死亡,诱导抗肿瘤免疫反应,本制剂咪喹莫特微米级颗粒在肿瘤内的长时间滞留和缓释性能,对于增敏放疗、化疗或热疗的应用,诱导抗肿瘤免疫反应而言至关重要。

33.本发明的自缓释免疫佐剂混悬液克服了脂溶性免疫佐剂本身的水溶性差,而脂溶性免疫佐剂盐酸盐虽然可以水溶好,但是局部注射到肿瘤内作为小分子会迅速扩散到其他器官并较快从体内代谢的技术问题。将脂溶性免疫佐剂做成微米级悬液是一类脂溶性免疫佐剂的新剂型,具有自缓释的效果,增加了脂溶性免疫佐剂微米颗粒在肿瘤内的滞留时间,减缓了免疫佐剂分子的释放速度,这个特点对于增敏外照射放疗来说至关重要。此外,由于该微米级颗粒混悬液在注射到瘤内前需要进行标准的高压灭菌操作以满足无菌的要求,需要确保微米级颗粒在约121摄氏度的条件下不发生显著的团聚,要求表面活性剂与颗粒表面具有足够强的吸附能力,主要依靠疏水相互作用,因此所选表面活性剂的疏水结构对于

保护该微米级混悬液高压灭菌下的稳定性有重要作用,本发明选择的所述表面活性剂的疏水结构部分含总数不少于15个碳原子的一条或多条碳氢链或表面活性剂的疏水结构部分含不少于20个的氧丙烯基单元。

34.本发明的自缓释免疫佐剂混悬液,可以进一步选择两种及以上的亲水亲油平衡值(hlb值)不同的表面活性剂组合作为微米颗粒的包覆层。两种不同溶解性的表面活性剂在微观中并不是完全均质的相互分散,而是局部区域性的聚集式分散,因此形成的复合颗粒包覆层进入瘤体后,hlb值较大的表面活性剂首先溶解,从而在微米颗粒的包覆层表面形成一些微小开口或者微小的缺陷区域,从而使内层脂溶性免疫佐剂微米颗粒的表面积逐步变化,有效成分逐步释放,更可根据不同瘤体及人体的实际需要,通过调配两种或多种表面活性剂的选择或调控配比关系,获得更加个性化(符合不同病人实际情况)的药剂组合方案供医生选择。且两种及以上的亲水亲油平衡值(hlb值)不同的表面活性剂组合可进一步提高微米颗粒在高压灭菌过程中的稳定性。

35.本发明还提供了一种新的自缓释免疫佐剂混悬液制备方法,因为本研发团队发现在球磨法工艺放大时,球磨过程会产生陶瓷颗粒从而带来注射风险,这种杂质在普通的微纳材料制备中问题不大,但是用于人体注射则存在较大风险;申请人研发团队为了替换现有技术中用球磨法获得咪喹莫特做成微米颗粒的技术方案进行了大量的实验方案的试错和改进,并进一步提出了一种气流粉碎联合高压均质或气流粉碎联合高剪切法的新型技术路线,制备了微米尺度的脂溶性免疫佐剂微米颗粒混悬液。该制备方法克服了微米颗粒的制备工艺中的技术偏见和技术改进过程中实际的技术问题,即高压均质工艺或高剪切法工艺是一种液相的加工方法,而脂溶性免疫佐剂是一种半固态药剂,实验发现如果直接对脂溶性免疫佐剂进行高压均质或高剪切工艺,由于脂溶性免疫佐剂的粘滞性远高于溶液或常用固态纳米材料,会造成均质阀的堵塞从而无法获得微米级颗粒;而直接采用高剪切法虽然可以部分得到微米颗粒,但是得到的微粒均匀性极差,大部分微粒无法达到预期的颗粒化粉碎效果和产率;而本发明中通过预先的气流粉碎工艺后获得初级粉体,加入表面活性剂的水溶液的条件下进行高压均质或高剪切法,可以对高压均质或高剪切的微米颗粒进行快速的表面修饰。表面活性剂的存在,使得脂溶性免疫佐剂可以离散化的分散在液相之中,从而使得脂溶性免疫佐剂的初级粉体得以利用液相微纳工艺进行加工且获得尺寸均一性好的脂溶性免疫佐剂微米级颗粒混悬液。

36.本发明的自缓释免疫佐剂混悬液,相比于现有各类工艺获得的微纳颗粒,可进一步适应更严苛的灭菌条件,能够经受高压灭菌处理,依然保持混悬液的稳定性和颗粒尺寸的稳定,提高自缓释免疫佐剂混悬液的生产效率和安全性。

37.将自缓释免疫佐剂混悬液注射进入肿瘤内,可以有效增强放疗、化疗或热疗诱导的免疫原性细胞死亡,诱导抗肿瘤免疫反应,其体现的治疗效果一方面可以提升放疗对原位肿瘤的疗效,另一方面获得更强的远端效应,抑制远端没有被照射肿瘤的生长。

附图说明

38.图1是自缓释免疫佐剂混悬液制备示意图;

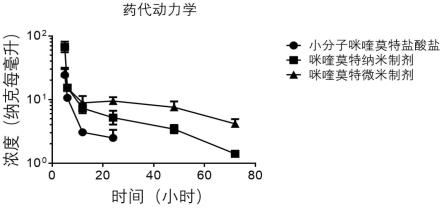

39.图2是不同形态的自缓释免疫佐剂混悬液注射到肿瘤内后,其肿瘤滞留量随时间的变化对比图;

40.图3是不同形态的自缓释免疫佐剂混悬液注射到肿瘤内后,其血液中的药物浓度随时间的变化对比图;

41.图4是不同形态的咪喹莫特注射到肿瘤内后进行放疗,原位肿瘤的生长曲线对比图;

42.图5是不同形态的咪喹莫特注射到肿瘤内后进行放疗,远端肿瘤的生长曲线对比图;

43.图6是不同形态的咪喹莫特注射到肿瘤内后进行放疗的小鼠体重变化对比图;

44.图7是咪喹莫特微米颗粒注射到肿瘤内后进行微波消融治疗,小鼠原位肿瘤的生长曲线图;

45.图8是咪喹莫特微米颗粒注射到肿瘤内后进行微波消融治疗,小鼠远端肿瘤的生长曲线图;

46.图9是咪喹莫特微米颗粒增效肿瘤化疗的小鼠原位肿瘤生长曲线图;

47.图10是咪喹莫特微米颗粒增效肿瘤化疗的小鼠远端肿瘤生长曲线图。

具体实施方式

48.为了更详尽的表述上述发明的技术方案,以下列举出具体的实施例来证明技术效果;需要强调的是,这些实施例用于说明本发明而不限于限制本发明的范围。

49.如本说明书和权利要求书中所示,除非上下文明确提示例外情形,“一”、“一个”、“一种”和/或“该”等词并非特指单数,也可包括复数。术语“包括”与“包含”仅提示包括已明确标识的元素,而这些元素不构成一个排它性的罗列,设备也可能包含其它的元素。术语“一个实施例”表示“至少一个实施例”;术语“另一实施例”表示“至少一个另外的实施例”。其他术语的相关定义将在下文描述中给出。

50.测试方法和测试仪器:

51.粒径检测:珠海真理光学仪器有限公司,型号为lt2100;

52.湿热灭菌:上海博讯医疗生物仪器股份有限公司,型号为yxq-50a;

53.高压均质:安拓思生物纳米技术有限公司,型号为ah-nano;

54.冻干机:上海东富龙科技股份有限公司,型号为ly0-0.5;

55.生物分布和药代动力学检测:高效液相色谱仪型号为shimadzu lc-30ad,质谱仪型号为ab sciex api5000 q trap。

56.实施例a:制剂的制备

57.实施例a1:

58.图1是自缓释免疫佐剂混悬液制备示意图,参考图1制备自缓释咪喹莫特微米颗粒,制备方法如下:

59.称取一定量的脂溶性免疫佐剂咪喹莫特r837固体进行气流粉碎处理,粉碎气压6-10bar,得到微米级咪喹莫特r837粉体。

60.按比例1:(0.025~5)称取微米级免疫佐剂咪喹莫特r837和表面活性剂泊洛沙姆188,优选2g r837,加入适量的泊洛沙姆188(0.05g,0.3g,0.6g,1g,2g,4g,6g,8g,10g),加100ml注射用水,100-500rpm搅拌0.5-2小时,获得悬浊液。

61.将上述悬浊液于750-1200bar压力下高压均质2-4次获得混悬液,加入注射用水定

容至咪喹莫特浓度6.0mg/ml,以蠕动泵吸取混悬液灌装到10ml安瓿瓶中,每瓶6ml,共30瓶。熔封后得到微米悬液,105℃~150℃湿热灭菌15-20分钟。

62.泊洛沙姆188是一种一类新型的高分子非离子表面活性剂,有多种用途包括:作为乳化剂,稳定剂和增溶剂,可以进一步增强r837的水分散性和稳定性。

63.所用表面活性剂的疏水结构部分含不少于20个的氧丙烯基单元;具体包括泊洛沙姆188,泊洛沙姆237,泊洛沙姆338,泊洛沙姆407。并列可选地,所述表面活性剂的疏水结构部分含总数不少于15个碳原子的一条或多条碳氢链;具体包括倍半油酸山梨坦,大豆磷脂,单硬脂酸甘油酯,聚山梨酯40,聚山梨酯60,聚山梨酯65,聚山梨酯80,聚山梨酯85,硬脂山梨坦(司盘60),硬脂酸盐,维生素e聚琥珀酸乙二醇酯,聚氧乙烯烷基醚,硬脂酸聚氧乙烯酯,硬脂酸聚烃氧(40)酯,蔗糖硬脂酸酯,聚氧乙烯蓖麻油衍生物,聚西托醇1000,或卵磷脂中的至少一种。

64.泊洛沙姆是一系列多用途的药用辅料,由于无毒,无抗原性,无致敏性,无刺激性、不溶血,化学性质稳定。泊洛沙姆188是系列辅料中具有较好安全性的一种。泊洛沙姆188可以使得咪喹莫特气流粉碎后获得的微米级粉体得以利用液相微纳工艺进行加工获得尺寸均一性好的咪喹莫特微米级颗粒混悬液,泊洛沙姆188还可以帮助咪喹莫特微米级颗粒混悬液(6.0mg/ml及以下)在高压灭菌后保证水分散性和稳定性。

65.但是泊洛沙姆188包覆的咪喹莫特微米颗粒混悬液虽然在较低浓度(6.0mg/ml)高压灭菌后保持较好的混悬稳定性,如果灭菌时咪喹莫特浓度过高,则会导致灭菌后咪喹莫特团聚结块不能再稳定混悬。卵磷脂是一种天然表面活性剂,用卵磷脂作为稳定剂通过高压均质处理的咪喹莫特微米颗粒具有很好的稳定性,即使在高咪喹莫特浓度下高温灭菌,其混悬液依然不会团聚保持稳定混悬。

66.表1:咪喹莫特/表面活性剂混悬液制备工艺与数据;

[0067][0068]

气流粉碎联合高压均质或气流粉碎联合高剪切法的新的技术路线,制备了微米尺度的脂溶性免疫佐剂微米颗粒混悬液。该制备方法克服了微米颗粒的制备工艺中的技术偏见和实际的技术问题,高压均质工艺或高剪切法工艺是一种液相的加工方法,而脂溶性免疫佐剂是一种半固态药剂,实验发现如果直接对脂溶性免疫佐剂进行高压均质或高剪切工艺,会造成均质阀的堵塞从而无法获得微米颗粒;而直接采用高剪切法虽然可以部分的得到微米颗粒,但是得到的微粒均匀性极差,大部分微粒无法达到预期的颗粒化粉碎效果和产率;而本发明中首先通过气流粉碎工艺后获得初级粉体,再在加入表面活性剂的溶液条件下进行中进行高压均质或高剪切法,可以对高压均质或高剪切的微米颗粒进行快速的表面修饰和表面改性,因为有了表面活性剂的存在,使得脂溶性免疫佐剂可以离散化地分散在液相之中,从而使得脂溶性免疫佐剂的初级粉体得以利用液相微纳工艺进行加工且获得尺寸均一性好的脂溶性免疫佐剂微米级颗粒混悬液。

[0069]

表2:将气流粉碎后的咪喹莫特微米颗粒粉体加入不同表面活性剂水溶液(咪喹莫特:表面活性剂质量比=1:3)再进行高压均质处理后咪喹莫特的水分散性

[0070][0071]

表3:上述添加不同表面活性剂的咪喹莫特混悬液(6.0mg/ml)高压灭菌后的再分散性(咪喹莫特:表面活性剂质量比=1:3)

[0072][0073][0074]

由于该微米级颗粒混悬液在注射到瘤内前需要进行标准的高压灭菌操作以满足无菌的要求,需要确保微米级颗粒在约121摄氏度的条件下不发生显著的团聚,要求表面活性剂与颗粒表面具有足够强的吸附能力,主要依靠疏水相互作用,因此所选表面活性剂的疏水结构对于保护该微米级混悬液高压灭菌下的稳定性有重要作用,本发明选择的所述表

面活性剂的疏水结构部分含总数不少于15个碳原子的一条或多条碳氢链或面活性剂的疏水结构部分含不少于20个的氧丙烯基单元。如表2和表3中,泊洛沙姆p124,因疏水结构不足,在高压灭菌后出现不稳定现象。

[0075]

表4:加入不同比例p188分散的咪喹莫特混悬液(灭菌时r837浓度=6.0mg/ml)在高压灭菌后的混悬稳定性

[0076]

泊洛沙姆188:r837高压灭菌后的混悬稳定性0.5:1出现大量颗粒状聚集体1:1出现少量颗粒状聚集体2:1出现少量颗粒状聚集体3:1均匀分散且未出现颗粒状聚集体5:1均匀分散且未出现颗粒状聚集体

[0077]

虽然理论上,分散剂越多,分散性越好,但比例一般不超过5:1,原因是:泊洛沙姆188(p188)本身有粘性,浓度过高粘度很大;且避免分散剂过多引入杂质。

[0078]

表5:p188(商业购买)分散的不同浓度咪喹莫特混悬液在高压灭菌后的混悬稳定性(p188:咪喹莫特r837质量比=3:1)。p188包覆的咪喹莫特混悬液在低r837浓度下高压灭菌能保持较好稳定性,但在高r837浓度下高压灭菌稳定性显著下降。

[0079]

灭菌时r837浓度高压灭菌后的混悬稳定性3.0mg/ml均匀分散且未出现颗粒状聚集体6.0mg/ml均匀分散且未出现颗粒状聚集体9.0mg/ml出现部分颗粒状聚集体12.0mg/ml出现大量颗粒状聚集体15.0mg/ml出现大量颗粒状聚集体18.0mg/ml出现大量颗粒状聚集体

[0080]

表6:加入不同比例卵磷脂分散的咪喹莫特混悬液(灭菌时r837浓度=6.0mg/ml或18mg/ml)在高压灭菌后的混悬稳定性。卵磷脂哪怕在较低的比例下都可以使高浓度咪喹莫特悬液高压灭菌后保持很好的混悬稳定性。

[0081][0082][0083]

实施例a2:

[0084]

称取一定量的脂溶性免疫佐剂雷西莫特(r848)固体进行气流粉碎处理,粉碎气压6-10bar,得到微米级雷西莫特(r848)。

[0085]

按比例1:(0.025~5)称取微米级免疫佐剂雷西莫特(r848)和表面活性剂泊洛沙姆407,优选0.2g r848,加入适量的泊洛沙姆407(0.005g,0.01g,0.2g,0.4g,0.8g,1g),加200ml注射用水,100-500rpm搅拌0.5-2小时,获得悬浊液。

[0086]

将上述悬浊液于750-1200bar压力下高压均质2-4次获得混悬液,以蠕动泵吸取混悬液灌装到10ml安瓿瓶中,每瓶6ml,共30瓶。熔封后得到微米悬液,105℃~150℃湿热灭菌15-20分钟。

[0087]

泊洛沙姆407是一种一类新型的高分子非离子表面活性剂,有多种用途包括:作乳化剂,稳定剂和增溶剂,可以进一步增强r848的水分散性和稳定性。

[0088]

实施例a3:

[0089]

称取一定量的脂溶性免疫佐剂吡喃葡糖苷脂质a(mpla);选用的表面活性剂为泊洛沙姆188与卵磷脂的质量比9:1的混合表面活性剂,其他制备方法与实施例a2相同。

[0090]

实施例a4:

[0091]

其他制备方法与实施例a1相同,称取一定量的脂溶性免疫佐剂咪喹莫特(r837);选用的表面活性剂为泊洛沙姆188与卵磷脂的质量比3:1的混合表面活性剂。不同表面活性剂的投料浓度对r837高压灭菌后的混悬稳定性有一定影响,结果如表7所示。在有卵磷脂存在的条件下,r837高压灭菌后的长期稳定性单独p188增溶r837的效果,获得颗粒的粒径更

小且均一性更好。并且投料浓度的影响可等比例扩大,从而达到增加r837最终浓度的技术效果。

[0092]

表7:加入不同浓度表面活性剂的r837高压灭菌后的混悬稳定性

[0093]

r837:泊洛沙姆188:卵磷脂高压灭菌后的长期稳定性12mg/ml:36mg/ml:0mg/ml出现大量颗粒状聚集体12mg/ml:36mg/ml:12mg/ml均匀分散且未出现颗粒状聚集体18mg/ml:54mg/ml:0mg/ml出现大量颗粒状聚集体18mg/ml:54mg/ml:18mg/ml均匀分散且未出现颗粒状聚集体

[0094]

可见,两种表面活性剂的混合,可进一步增加自缓释免疫佐剂混悬液在高压灭菌中的混悬稳定性表现,尤其是较高的表面活性剂浓度时,表现突出。两种及以上的亲水亲油平衡值(hlb值)不同的表面活性剂组合或两种疏水结构部分不同的表面活性剂(例如,一种表面活性剂含不少于20个的氧丙烯单元,或一种表面活性剂含有总数不少于15个碳原子的一条或多条碳氢链)作为微米颗粒的包覆层。两种不同溶解性的表面活性剂并不是完全均质的相互分散,而是形成相对均匀和局部聚集的分散结构,形成的包覆层复合颗粒进入瘤体后,hlb值较大的表面活性剂首先溶解,从而在微米颗粒的包覆层表面形成一些微小开口或者微小的缺陷区域,从而使内层脂溶性免疫佐剂微米颗粒的表面积逐步变化,有效成分逐步释放,更可根据不同瘤体及人体的实际需要,通过调配两种或多种表面活性剂的选择或配比关系的调配,获得多种型号的药剂组合方案。

[0095]

表8:加入不同比例的表面活性剂的r837高压灭菌后的粒径变化

[0096][0097][0098]

同时,如表8所示,卵磷脂和p188同时存在得到的r837混悬液灭菌前后粒径变化最小,且粒径分布范围更小,即卵磷脂和p188同时存在更有助于样品在灭菌处理中的稳定性。其中,d50为样品中累计粒度分布达到50%时对应的粒径,d90为样品中累计粒度分布达到90%时对应的粒径,dmax为样品中颗粒的最大粒径,三者差异越小,样品颗粒的均一度越高。在实验中还观察到,p188和卵磷脂同时存在的混悬液样品,久置后不会出现挂壁现象。值得说明的是,微米颗粒尺寸均一性是保证药物在体内具有稳定可重复的释放行为的一个重要参数。

[0099]

实施例a5:

[0100]

第一组合物制备:

[0101]

称取一定量的脂溶性免疫佐剂咪喹莫特r837固体进行气流粉碎处理,粉碎气压6-10bar,得到微米级咪喹莫特r837粉体。

[0102]

按比例1:(0.025~5)称取微米级免疫佐剂咪喹莫特r837和表面活性剂泊洛沙姆

188,优选2g r837,加入适量的泊洛沙姆188(0.05g,0.3g,0.6g,1g,2g,4g,6g,8g,10g),加100ml注射用水,100-500rpm搅拌0.5-2小时,获得悬浊液。

[0103]

将上述悬浊液于750-1200bar压力下高压均质2-4次获得混悬液,加入注射用水定容至咪喹莫特浓度6.0mg/ml,以蠕动泵吸取混悬液灌装到10ml安瓿瓶中,每瓶6ml,共30瓶。熔封后得到微米悬液,105℃~150℃湿热灭菌15-20分钟。

[0104]

第二组合物制备:

[0105]

按比例1:(1~5)配制海藻酸钠/甘露醇或海藻酸钠/乳糖溶液,其中,海藻酸钠溶液浓度为10mg/ml、20mg/ml、40mg/ml,甘露醇或乳糖最终浓度为1~50mg/ml、20~100mg/ml、40~200mg/ml,海藻酸钠溶液搅拌均匀后再加入甘露醇或乳糖,分装于西林瓶中,预冷后,冻干,充氮气后封瓶。

[0106]

实验前,将两种组合物充分混合,再置于透析袋(透过分子量12000-14000da)中,随即在不同ph的缓冲溶液中进行透析。对照组将咪喹莫特悬液直接置于透析袋(透过分子量12000-14000da)中,在不同ph值的缓冲液中透析,监测咪喹莫特的释放情况。其中,ph7.4的缓冲溶液为加入2mm cacl2的磷酸缓冲液,ph4.0的缓冲溶液为醋酸-醋酸钠缓冲溶液。

[0107]

咪喹莫特从海藻酸钠/钙离子水凝胶(alg)释放的比例随时间的变化如表9所示。咪喹莫特在酸性条件下会有更快的释放速度,而在两种ph值条件下,海藻酸钠/钙离子凝胶的存在均能够明显降低咪喹莫特的释放速率,达到缓释的效果。

[0108]

表9、咪喹莫特从海藻酸钠/钙离子水凝胶中的释放数据:

[0109][0110]

实施例b:微米颗粒的动物实验及对比

[0111]

实施例b1:

[0112]

本实施例说明的咪喹莫特制剂在体内的分布行为如下:

[0113]

实验方法:在小鼠背部种植小鼠结肠癌(ct26)肿瘤,并将小鼠随机分为3组,每组3只小鼠做药物的分布行为研究。

[0114]

第一组:小鼠进行瘤内注射小分子咪喹莫特盐酸盐,注射剂量为6mg/kg

[0115]

第二组:小鼠进行瘤内注射聚乳酸-羟基乙酸共聚物(plga)包裹的咪喹莫特纳米颗粒(平均粒径约100nm),注射剂量为6mg/kg;

[0116]

第三组:小鼠进行瘤内注射咪喹莫特微米颗粒(本制剂),注射剂量为6mg/kg;在注射后72h牺牲小鼠,并解剖主要器官和瘤体,检测器官和肿瘤组织中的药物含量。

[0117]

实验结果:从咪喹莫特在小鼠主要器官和肿瘤组织的含量图(图2)可以看出,小分子咪喹莫特盐酸盐和咪喹莫特/plga纳米制剂均不能保证大部分滞留在肿瘤部位,其中小分子咪喹莫特盐酸盐在瘤内注射后72h整体的滞留量极低,咪喹莫特纳米制剂则更多的滞留在其他器官中。相较于小分子咪喹莫特盐酸盐和咪喹莫特纳米制剂,本发明中咪喹莫特微米制剂在肿瘤组织中滞留量显著提高,咪喹莫特微米制剂在瘤内滞留时间最长。说明瘤

内注射咪喹莫特微米剂型更有利于后续治疗。

[0118]

癌症治疗是一个非常复杂的综合结果,因为无论是机体的免疫系统,以及癌细胞的生长机制都是非常复杂的。本实验之所以能够取得比较优异的治疗效果,除了本专利其他部分的解释外,可能还包括如下原因,采用了咪喹莫特r837微米颗粒。将不溶于水的r837粉末制备为1-3微米粒径的微米颗粒,瘤内注射后监测药代动力学和瘤内滞留时间,结果如表10所示,结果显示微米颗粒能够显著延长咪喹莫特的在肿瘤部位的滞留时间和血液循环半衰期,达到了缓释的效果,从而长效地刺激免疫系统。

[0119]

表10:不同剂型咪喹莫特的滞留时间对比数据;

[0120][0121]

实施例b2:

[0122]

本实施例说明的咪喹莫特制剂在体内的药代动力学如下:

[0123]

实验方法:在小鼠背部种植小鼠结肠癌(ct26)肿瘤,并将小鼠随机分为3组,每组3只做药物的药代动力学研究。

[0124]

第一组:小鼠瘤内注射小分子咪喹莫特盐酸盐;注射剂量为6mg/kg,在注射后5h、6h、12h、24h、48h、72h进行静脉采血,并统一进行咪喹莫特浓度测定,检测血液中咪喹莫特浓度。

[0125]

第二组:小鼠瘤内注射咪喹莫特/plga纳米颗粒(平均粒径约100nm),注射剂量为6mg/kg,在注射后5h、6h、12h、24h、48h、72h进行静脉采血,并统一进行咪喹莫特浓度测定,检测血液中咪喹莫特浓度。

[0126]

第三组:小鼠瘤内注射咪喹莫特微米颗粒(本制剂),注射剂量为6mg/kg,在注射后5h、6h、12h、24h、48h、72h进行静脉采血,并统一进行咪喹莫特浓度测定,检测血液中咪喹莫特浓度。

[0127]

实验结果:从血液药物浓度随时间的变化曲线(图3)及血液循环统计分析表(表10)可以看出,小分子咪喹莫特盐酸盐很快被清除,其48h和72h的血药浓度已低于检测限,与咪喹莫特纳米制剂相比,微米制剂的血液循环半衰期和药物平均滞留时间更长。

[0128]

实施例b3:

[0129]

本实施例用于增强放射治疗的具体效果如下:

[0130]

实验方法:在小鼠背部左右两端分别种植小鼠结肠癌肿瘤(右边视为原位肿瘤,左边视为远端肿瘤),并将荷瘤小鼠分为6组,每组6只做放疗免疫治疗联合的治疗实验。

[0131]

第一组:小鼠肿瘤不做任何处理,不进行试剂的注射和放疗治疗;

[0132]

第二组:小鼠原位肿瘤进行单纯放疗治疗,对小鼠原位肿瘤进行每天1次,连续5天的放射治疗,远端肿瘤不做任何处理;

[0133]

第三组:对小鼠原位肿瘤进行瘤内注射小分子咪喹莫特盐酸盐,剂量为6mg/kg;在给药后第0、1、2、3、4天进行1.5gy的放疗,对小鼠左侧肿瘤不做任何处理;

[0134]

第四组:对小鼠原位肿瘤进行瘤内注射咪喹莫特的plga纳米颗粒(粒径100nm左右),剂量为6mg/kg;在给药后第0、1、2、3、4天进行每次1.5gy的放疗,小鼠远端肿瘤不做任何处理;

[0135]

第五组:小鼠瘤内注射咪喹莫特微米颗粒(本制剂),剂量为6mg/kg;给药后第0、1、2、3、4天进行每次1.5gy的放疗,小鼠远端肿瘤不做任何处理;

[0136]

第六组:小鼠瘤内注射咪喹莫特微米颗粒(本制剂),剂量为12mg/kg;给药后第0、1、2、3、4天进行每次1.5gy的放疗,小鼠远端肿瘤不做任何处理;

[0137]

每两天用游标卡尺测量原位肿瘤和远端肿瘤的长和宽,肿瘤的体积为(长乘以(宽的平方))除以2。

[0138]

图4是咪喹莫特盐酸盐、纳米颗粒、微米颗粒注射到肿瘤内后进行放疗后,原位肿瘤的生长曲线对比图,图5是咪喹莫特盐酸盐、纳米颗粒、微米颗粒注射到肿瘤内后进行放疗后,远端肿瘤的生长曲线对比图。

[0139]

治疗效果:从原位肿瘤生长曲线(图4)和远端肿瘤生长曲线(图5)可以看出,第六组小鼠的原位瘤和远端肿瘤都得到了有效的抑制,几乎不再生长,因此具有非常好的应用前景与价值。其他对应的治疗组,部分具有一定的治疗效果,也有一些实验组的治疗效果是非常有限的。所有组别小鼠的体重变化曲线如图6所示,均在正常范围,实验组小鼠与对照组小鼠体重无差异,说明本制剂具有一定的安全性。

[0140]

放疗可以诱导远端效应虽然已有报道,但是这种效应并不是很显著。我们在实验中发现,将免疫佐剂注射进入肿瘤内,再用射线辐照肿瘤,可以有效增强放疗诱导的免疫原性细胞死亡;其体现的效果是一方面可以提升放疗对原位肿瘤的疗效,另一方面获得更强的远端效应,抑制远端没有被照射肿瘤的生长。

[0141]

实施例b4:

[0142]

本实施例用于肿瘤微波消融联合治疗的效果如下:

[0143]

实验方法:在小鼠背部左右两端分别种植小鼠结肠癌肿瘤(右边视为原位肿瘤,左边视为远端肿瘤),并将荷瘤小鼠分为3组,每组5只做微波治疗免疫治疗联合的治疗实验。

[0144]

第一组:小鼠肿瘤不做任何处理,不进行试剂的注射和微波治疗;

[0145]

第二组:小鼠原位肿瘤进行单纯微波热消融治疗,微波功率为7w,肿瘤局部温度达到53℃,左侧肿瘤不做任何处理;

[0146]

第三组:对小鼠右侧肿瘤进行瘤内注射咪喹莫特微米制剂,剂量为6mg/kg;在给药后进行微波热消融治疗,微波功率为7w,肿瘤局部温度达到53℃,对小鼠左侧肿瘤不做任何处理;

[0147]

每两天用游标卡尺测量原位肿瘤和远端肿瘤的长和宽,肿瘤的体积为(长乘以(宽的平方))除以2。

[0148]

治疗效果:从原位肿瘤生长曲线(图7)和远端肿瘤生长曲线(图8)可以看出,第三组小鼠肿瘤的双侧肿瘤都受到了很好的抑制,而单纯进行微波热消融治疗的小鼠,只有原位瘤被消灭,远端肿瘤仍然在生长,说明本发明的咪喹莫特微米制剂对微波热消融疗法的远端效应增益明显。

[0149]

实施例b5:

[0150]

本实施例用于肿瘤化疗免疫治疗联合治疗的效果如下:

[0151]

实验方法:在小鼠背部左右两端分别种植小鼠结肠癌ct26肿瘤(右边视为原位肿瘤,左边视为远端肿瘤),并将荷瘤小鼠分为3组,每组5只做化疗免疫治疗联合的治疗实验。

[0152]

第一组:小鼠原位肿瘤瘤内注射生理盐水,远端瘤不做任何处理;

[0153]

第二组:小鼠原位肿瘤瘤内注射奥沙利铂化疗药物,远端瘤不做任何处理;

[0154]

第三组:小鼠原位肿瘤瘤内注射奥沙利铂化疗药物和咪喹莫特微米制剂混合物,远端瘤不做任何处理;

[0155]

定期测量小鼠中立的长和宽,肿瘤的体积为(长乘以(宽的平方))除以2。

[0156]

治疗效果:从原位肿瘤生长曲线(图9)和远端肿瘤生长曲线(图10)可以看出,化疗药物的使用能够抑制原位肿瘤的生长,但对远端肿瘤的生长抑制不明显,加入咪喹莫特微米制剂后,能够有效抑制远端肿瘤的生长,说明本发明所述咪喹莫特微米制剂能够有效增强化疗的远端效应。

[0157]

以上实施例补充说明如下:

[0158]

实施例a1中通过不同的处理方式获得粒径分布不同的微米颗粒,具体粒径参数记载如表1所示,其中气流粉碎+高压均质处理得到的混悬液中微米颗粒平均粒径1-2微米,混悬液中最大粒径为5-8微米,相较于气流粉碎和高剪切工艺制备得到的微米颗粒,其最大粒径更接近平均粒径,说明气流粉碎联合高压均质获得的粒径分布更均匀,即气流粉碎联合高压均质处理是较好的混悬液制备工艺。

[0159]

所述脂溶性免疫佐剂与所述表面活性剂的质量比为1:0.025~5,在药物制剂中,表面活性剂作为药物的辅料,如果含量过低,不利于成药;含量如果过多,不利于制剂的实际使用,在给药量相同的情况下,辅料含量多则有效成分的实际含量更少,人体能承受的给药剂量是有限的,因此脂溶性免疫佐剂与所述表面活性剂的质量比应在1:0.025~5内,有助于兼顾成药性和人体承受能力。

[0160]

表2中使用实施例a1的表1中经气流粉碎+高压均质处理得到咪喹莫特混悬液,区别在于高压均质处理前样品中加入了不同表面活性剂,观察所有样品在高压均质处理后的水分散性。

[0161]

表3中的样品与表2中测试的样品一致,区别在于增加了高压灭菌步骤。

[0162]

表5中采用p188作为辅料,采用气流粉碎+高压均质的处理方法制备得到不同浓度的咪喹莫特混悬液,然后进行高压灭菌处理,观察发现当咪喹莫特浓度为3.0mg/ml或6.0mg/ml时,p188能够帮助咪喹莫特混悬液维持高压灭菌或的稳定性,具体表现为表格中记载的“均匀分散且未出现颗粒状聚集体”。当咪喹莫特浓度不小于9.0mg/ml时,p188不能帮助咪喹莫特混悬液实现高压灭菌后的重悬,具体表现为表5中记载的“出现大量颗粒状聚

集体”。综合判断认为p188能够帮助较低浓度(例如3.0mg/ml、6.0mg/ml)的咪喹莫特混悬液保持高压灭菌后的稳定性,而不能实现浓度大于9.0mg/ml的较高浓度的咪喹莫特混悬液高压灭菌后的稳定性。

[0163]

表6为卵磷脂用于不同浓度的咪喹莫特混悬液高压灭菌后稳定性研究的实验结果。其中以6.0mg/ml和18.0mg/ml为例,验证卵磷脂对咪喹莫特混悬液高压灭菌后的稳定性的影响。实验发现卵磷脂能够实现高浓度的咪喹莫特混悬液的高压灭菌后稳定性,并且在卵磷脂与咪喹莫特的质量比低于3:1的情况下稳定咪喹莫特混悬液。通常情况下,我们希望药物制剂具有较高的原始浓度,较高的原始浓度通常意味着更好的临床可操作性,能够让医生根据病人的具体情况灵活的调整用药体积和给药剂量,因此希望实现更高浓度的咪喹莫特微米颗粒混悬液高压灭菌后的稳定性。同时,辅料在制剂中的含量应尽量降低,减少辅料对机体的影响,提高制剂的安全性。

[0164]

当咪喹莫特浓度为12mg/ml时,表5中结果显示,p188不能保持咪喹莫特混悬液高压灭菌后能均匀分散,但加入卵磷脂后,改善了咪喹莫特混悬液高压灭菌后的稳定性,同时能满足咪喹莫特混悬液高压灭菌后的长期放置的稳定性(常温放置6个月),结果如表7所示。表8中具体检测了不同组分配比制备得到的r837混悬液中咪喹莫特微米颗粒的粒径变化,当r837:泊洛沙姆188:卵磷脂=18mg/ml:18mg/ml:18mg/ml时,咪喹莫特混悬液在灭菌前后的粒径变化幅度较小,d50、d90以及dmax的变化相较于r837:泊洛沙姆188:卵磷脂=18mg/ml:0:18mg/ml的组别,均具有明显改善。虽然表5的结果显示仅有卵磷脂存在的情况下能够保持咪喹莫特混悬液的灭菌后宏观稳定性,但表8的数据说明,两种表面活性剂同时存在的情况下,能从微观尺度上改善混悬液的稳定性,是更本质的变化。

[0165]

实施例a5中咪喹莫特释放数据的实验方法:将根据实施例a5方法制备得到的第一组合物(咪喹莫特混悬液)与第二组合物(海藻酸钠冻干粉)混合,得到的混合物置于透析袋中,将透析袋置于ph=4.0或7.4的缓冲液中,并于不同时间点,参考美国药典中记载的咪喹莫特检测标准方法,通过高效液相色谱法检测缓冲液中的咪喹莫特的浓度,计算咪喹莫特释放的比例,记录如表9所示。咪喹莫特释放缓慢有助于延长其在病灶部位的滞留时间,使咪喹莫特逐步地作用于病灶部位,延长咪喹莫特的作用时间,增加药物的生物利用度,提高疗效。

[0166]

实施例b1和b2中所述“本制剂”为实施例a1中浓度为6mg/ml,卵磷脂与r837比例为0.25:1高压灭菌处理后的混悬液制剂。实施例b1和b2中的组别与图2、图3中组别对应关系为:

[0167]

实施例中组别编号说明书附图中图例编号(图2、图3)第一组小分子咪喹莫特盐酸盐第二组咪喹莫特纳米制剂第三组咪喹莫特微米制剂

[0168]

实施例b3中第五组所述“本制剂”为实施例a1中浓度为6mg/ml,卵磷脂与r837比例为0.25:1高压灭菌处理后的混悬液制剂;实施例b3中第六组所述“本制剂”为实施例a1中浓度为12mg/ml,卵磷脂与r837比例为0.25:1高压灭菌处理后的混悬液制剂。实施例b3的组别与图4、图5、图6中组别对应关系为:

[0169]

实施例中组别编号说明书附图中图例编号(图4、图5、图6)

第一组对照组第二组放疗第三组咪喹莫特盐酸盐第四组咪喹莫特纳米制剂第五组咪喹莫特微米制剂(1倍治疗剂量)第六组咪喹莫特微米制剂(2倍治疗剂量)

[0170]

实施例b4第三组中所述“咪喹莫特微米制剂”为实施例a1中浓度为6mg/ml,卵磷脂与r837比例为0.25:1高压灭菌处理后的混悬液制剂。实施例b4的组别与图7、图8中组别对应关系为:

[0171]

实施例中组别编号说明书附图中图例编号(图7、图8)第一组对照组第二组微波第三组微波+咪喹莫特制剂

[0172]

实施例b5第三组中所述“咪喹莫特微米制剂”为实施例a1中浓度为6mg/ml,卵磷脂与r837比例为0.25:1高压灭菌处理后的混悬液制剂,给药剂量为6mg/kg,所述奥沙利铂化疗药物的给药剂量为4mg/kg。实施例b5的组别与图9、图10中组别对应关系为:

[0173]

实施例中组别编号说明书附图中图例编号(图9、图10)第一组对照组第二组奥沙利铂第三组奥沙利铂+咪喹莫特微米制剂

[0174]

对所公开的实施例的上述说明,使得本技术领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对于本领域技术人员而言将是显而易见的。本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是只需要符合与本文所公开的原理与特点一致即可。

[0175]

同理,应当注意的是,为了简化本技术披露的表述,从而帮助对一个或多个发明实施例的理解,前文对本技术实施例的描述中,有时会将多种特征归并至一个实施例、附图或对其的描述中。但是,这种披露方法并不意味着本技术对象所需要的特征比权利要求中提及的特征多。实际上,实施例的特征要少于上述披露的单个实施例的全部特征。

[0176]

一些实施例中使用了描述成分、属性数量的数字,应当理解的是,此类用于实施例描述的数字,在一些示例中使用了修饰词“大约”、“近似”或“大体上”来修饰。除非另外说明,“大约”、“近似”或“大体上”表明所述数字允许有

±

变化。相应地,在一些实施例中,说明书和权利要求中使用的数值参数均为近似值,该近似值根据个别实施例所需特点可以发生改变。

[0177]

最后,应当理解的是,本技术中所述实施例仅用以说明本技术实施例的原则。其他的变形也可能属于本技术的范围。因此,作为示例而非限制,本技术实施例的替代配置可视为与本技术的教导一致。相应地,本技术的实施例不仅限于本技术明确介绍和描述的实施例。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1